シミュラクラ現象(顔の力):行動経済学とデザイン24

人が一番興味を惹かれるのは人です。だから、人を用いたポスターや宣伝は強力であるけれども、危険でもあります。

その一例がこちら。

独裁者のデザイン

松田行正

平凡社 2019.09

プロパガンダと顔

この本を読んで印象に残るのが「顔が大きく配置されたポスターが多い」ということです。アップで正面を向いて睨みつけて、短く簡単な言葉で語りかけているようなデザインには、訴える力を感じてしまいます。

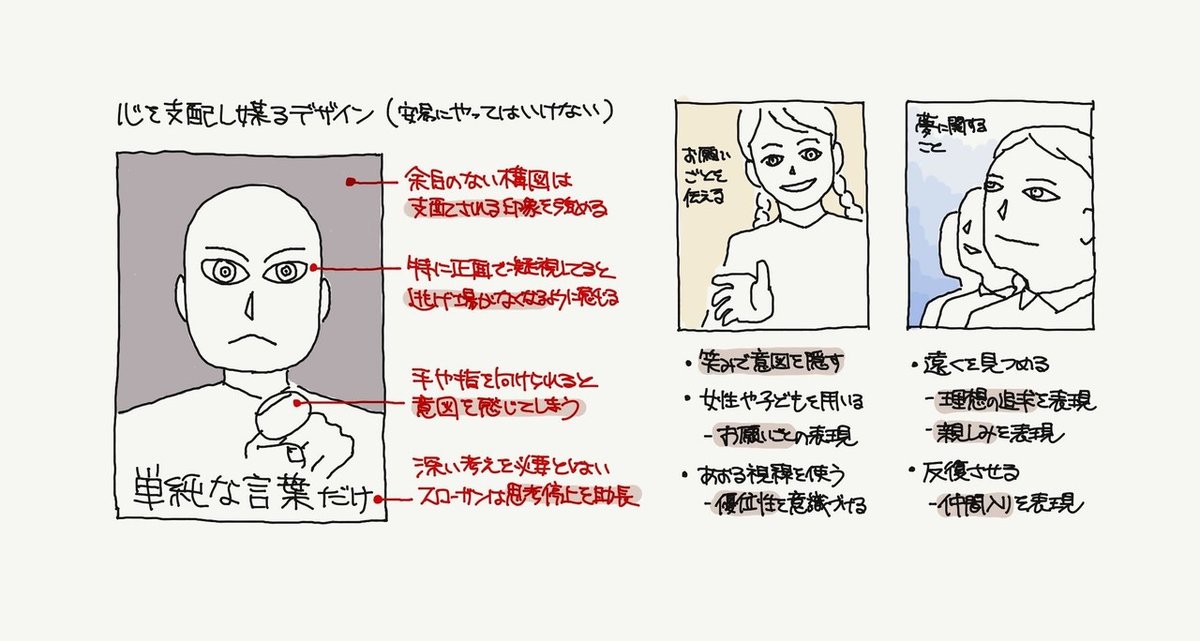

独裁者がプロパガンダを広めるデザインには、次の特徴があげられます。(本の引用だけでなく僕なりの考察も混ぜています)

・視線:凝視する・笑いで隠す・遠望する、による優位性

・構図:見上げた構図・独裁者を上に配置、で尊大に見せる

・指先:指を指す・手を向ける、などで逃げられない印象を与える

・反復:単純なフレーズを繰り返して植え付ける

過去の話だけではありません。選挙や政党ポスターを見てみれば、これと同じ臭いを感じさせるものはたくさんあります。

著者は、デザインには『謀る』という意味もあるといいます。相手を惑わす危険もあるからこそ、デザイン教育には倫理観が欠かせません。大きな社会問題だけでなく、例えば広告バナー1つとっても、支配者のために謀らず、利用者のためにデザインができるか?という判断軸を持つことです。

人は無意識に顔を見つけてしまう

花びらが顔に見えたり(特にパンジー)、車の正面が顔に見えたり、コンセントが顔に見えたり、顔に見えると愛嬌を感じますが、これを『シミュラクラ現象』というそうです。

前職で同僚たちがこんなアプリを企画+デザインしていました。つい顔だと認識してしまう、という心理を利用したものです。

無印良品が出していた「かおノート」は子どもに大人気です。無機質なものだってかおをつけただけで友達のように思える。

Macもかつてパソコンのモニタに顔のあるアイコンを使用していました。顔をつけることで「コンピューターは怖くないよ、友達だよ。」という親しみを訴求したのだと思います。その効果は現在結果を見ての通り。

顔に見えると親近感を持ちますが、逆に恐怖感も与えます。

たとえ印刷物であっても人の目があると、誰かに見られているような意識を与えてしまいます。例えば鉄腕アトムのワンシーン。

手や指も、見られている支配的な印象を与えます。

カギ十字のロゴは白い丸の中に黒いマークがあり、一見すると目のように見える、と冒頭に紹介した本の著者は考察しています。目=見られている、で人の心を謀る意図があったのかもしれません。

・・・・・

ここからは僕の考察なので、シュミラクラ現象から飛躍していますが、顔が見えることの影響力について、次の効果があるかと考えます。

・人は対象物に顔に見えると感情が揺れ動く(好意も嫌悪も)

・視線があると相手のペースに支配されがちになる(人の目を意識する)

・それは生身の人と対面で合わなくても起こる

では、この効果を用いつつも、倫理性を持ったデザインについて考えてみたいと思います。

事例1. 募金ポスター

Unicefなどの非営利機関のホームページを見ると、寄付を受ける相手が正面を向いてしっかりと顔を見せている写真がたくさん見られます。

(読んだ本が何かは忘れたのですが、有名な例で)広告の内容を「貧困」や「世界」といった大きなメッセージから、「〇〇ちゃん〇歳」といった具体的に1人の顔が見えるように変えたところ、寄付金が何倍にも上がりました。これも顔の力が持つ効果です。

ただしこれは慈善行為という特別な活動だから良いのであって、政治や経済で安易にこういった手法を用いるのはNGだと思います。

事例2. 表情のないロボット

個人的な意見ですが、初代AIBOやASIMOはとても優れたデザインだと思っています。なぜなら表情がないから。

表情があることによる負の面は色々あります。例えばベットの近くにPepperがいたら安心して眠れますか?たとえ電源が切れて別の部屋にいても気になる人はいるでしょう(動いて暴走しないかなとか)。でもAIスピーカーならあまり気にならないはず。

A.I.が描いた目だらけの絵が話題になったこともありました。

僕は、まだ10年くらいはロボットに顔がないほうがいいのではないかと思っています。火の鳥に登場するロビタくらいがちょうどいい。受け手に対して想像の余地がない表情は影響が強すぎるので。

事例3. APA HOTELの社長

いや、別にいいとは思ってないですよ、あの看板自体を。

でも本人は「社長として責任を持って顔を見せること」を信念にやってるのだそうで、今回のコロナ対策でも素早く感染者の受け入れ対応をしており、信念と行動が一貫しています。

顔を出すというのは、そのくらい相応の覚悟をすることが必要だといえます。デザインの表現方法でもし顔を使う場合は、対象者が責任を持っているかをじっくり考えてみるべきです。

まとめ

今回はどちらかというと心理学的な要素が中心でしたが、実際の社会や経済に強い影響を与えていることがわかるかと思います。

あらためて素材としての『顔』を考えてみると、扱いが難しいです。これまでの歴史でも顔を使ったデザインで社会を謀った例はたくさんありますが、だからこそデザイナーは慎重になって倫理観を持つべきだ、というのが僕の考えです。

いいなと思ったら応援しよう!