ピア効果(一緒だとがんばれる):行動経済学とデザイ28

※ 2020.08.twitterで教えていただいた事例を追記しました。

こんな質問からはじめてみます。

Q. 100mのタイムが大事なら1人づつ走ればいいのに、なんで競争するの?

A. 誰かと一緒だとパフォーマンスが上がるから。

というのが今回のテーマです。1人のときと誰かが一緒のときの違いについて、この本から理解を深めてみます。

行動経済学の使い方

大竹文雄

岩波新書 2019.09

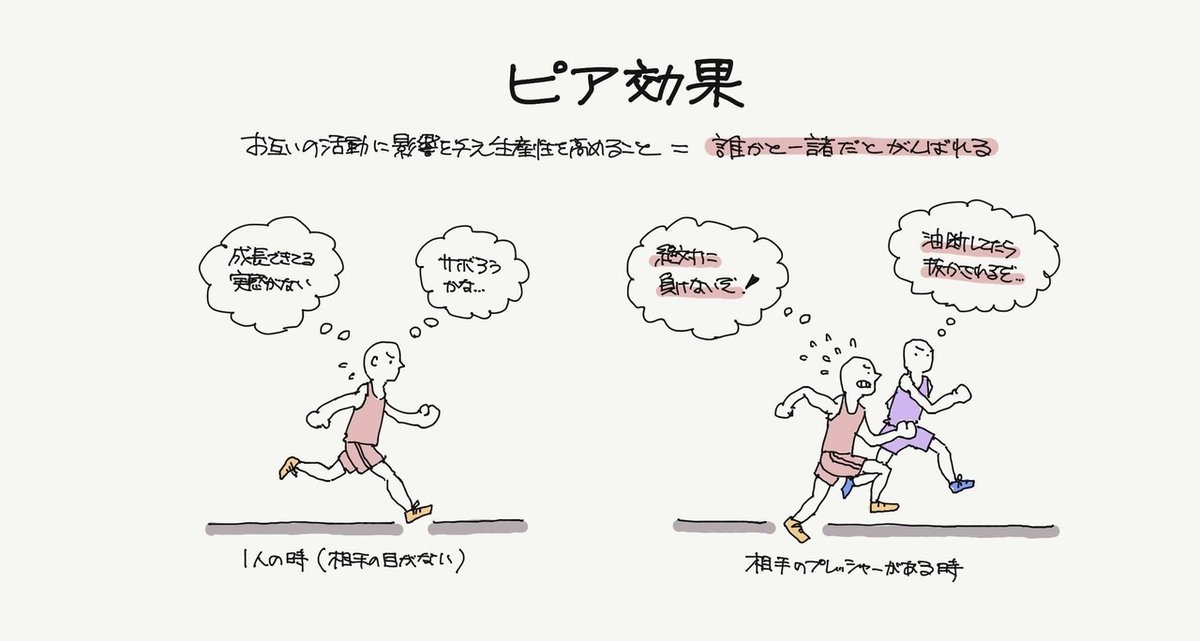

一緒だとがんばれる現象、をピア効果といいます。

ピア効果は、仲間・同僚・ライバルがお互いの活動に影響を与え生産性を高めることを指します。ペア(Pair)ではなくピア(Peer=年齢・地位・能力などが同じ同僚や仲間という意味)です。

適度なプレッシャー

本に書かれている例で、アメリカのスーパーマーケットチェーン店のレジ打ち従業員に対する研究によると、

・同僚の生産性が10%上昇すると

・その職場の他の従業員の生産性は1.5%上昇する

周囲への意識が生産性を高めています。では、目の前の同僚の生産性が高い時と、自分の後ろにいる同僚の生産性が高いときでは、どちらがよりがんばってレジ打ち作業をするかだと、

・見られている → 生産性が高まる

・見ている → 生産性は変わらない

自分がただ見ているだけでは影響は出ないようです。これをスポーツでもあてはまるか、競泳のレースでデータをとったところ、

・自由形・自分より遅い選手が隣にいるとき:早く泳げる

・自由形・自分より早い選手がいる:一人の時よりも遅くなる

・背泳ぎ(隣が見えない):ピア効果は観察されない

となります。だけど単純に自分の方が優れていればいいわけではなく、

優秀な選手がチームに移籍してくると、元からいた選手たちのタイムが向上することが明らかになった。

となるので、適度なプレッシャー(一瞬でも手を抜いたら負けるけど、頑張れば良い成果を上げられる)が大事なんだといえます。

世の中のピア効果

社会にはいろんなピア効果が活用されている例があります。

・スポーツ競技(100m走、水泳、競馬)

・ジャムセッション(ジャズでよく見られる)

・学習塾(成績順に席が並ぶ)

・同僚(同期のライバルを勝手に意識する)

・企業間の競争(戦後の国内電機メーカー)

・ペアプログラミング、ペア開発(2人1組で仕事する)

僕は中学校のとき美術系の予備校に通ってたのですが、まわりの人の絵のうまさに刺激をうけた時期が一番上達した気がします。

といったようにライバルがいる関係は、成長や競争を促進させる作用があります。ただし1点だけ注意。過度なライバル意識は、相手への攻撃に関心が向き、自分の成長とは関係ない施策をしがちになります。

例えば火の鳥の鳳凰編では、終盤の茜丸を見るとピア効果がまったくはたらいていないことがわかります。

あるいはこの映画のライバル関係とか。

では応用例を考えてみたいと思います。

実例1. デジタルで誰かとつながる

2015年に出たアプリ「みんチャレ」。2020年のいまでも人気のようです。

同じ目的を持った5人1組がアプリ上でつながり、活動を共有しあうことで、1人だと続かない三日坊主をなくすアプリです。2020年は特にコロナの影響もあり、ダウンロード数が伸びているということです。

コンセプトだけではなく細かな施策もすぐれています。

・2人ではなく5人にする(常に見なくても誰かが返信してくれる)

・知らない人だから馴れ合いや甘えの環境になりにくい

・さぼると自動で退出になる設定ができる

・botが会話のサポートをする

ピア効果の学びの宝庫です。こちらに詳しく書かれています。

実例2. 社内のアイデアコンペ

すぐれたクリエイターは、自分よりも仲間や部下が考えたアイデアが良いと思った場合は、素直にそれを認めて採用する人が多いように思えます。

例えば、今年のCESでスマートシティ構想を発表したTOYOTAの設計プランをつくったBIG。前に彼らの取り組みについて書きましたが、インターンであってもいいアイデアであれば採用する、フラットな実力主義の設計事務所だということです。

ただ、競合コンペの方式は個人的にあまり好きではありません。なぜなら相手の出方がわからないので。相手に勝つための方法に意識を向けず、あくまで自身に意識を向けるプレッシャーが大事だと考えます。

実例3. Duolingo

オンライン言語学習サービスのDuolingoは、同じレベルのユーザー同士がポイントを競いあう仕組みがあるそうです。(教えていただきました、ありがとうございます)

こちらのnoteの記事がとてもわかりやすいです。

ちなみにDuolingoの創設者、reCAPTCHA(サイトにアクセスするとき画像の文字を入力してbotの不正アクセスを防止するあれ)の創設者でもあります。あの仕組み、実は古文書の解析をユーザーに(タダで)やってもらうという裏の意図もあったんです。すごい!

なのでDuolingoでも裏で言語解析技術を自動で高めるという狙いは当然あるけれど、競わせることでも何かしらデータを取って次に生かそうとしているのではないかと思います。デジタルサービスの理想のお手本のような人。

CAまとめ

ピア効果について、ポイントは下記3点と考えます。

・適度なプレッシャーがあること(見ているだけは効果なし)

・競いつつ意識は相手ではなく自身にむけること

・競う相手とはフラットな関係でいること

公園で子どもを見ていると、知らない子とでも競走したり砂場で一緒に何かをつくったりしています。人は無意識的に誰かと交わり合いたいことがよくわかり、ここが合理的判断ではない人間ならではの経済学だと考えます。

いいなと思ったら応援しよう!