行動経済学のデザインを講義しました

学習のデザイン、今回は大学院とは別に、少し前に自分が講義をしたときの内容をご紹介します。

インクルーシブ・デザインスタジオのCULUMUからのお声がけで、6月にトークセミナーを実施しました。(もと同僚のつながり)

2021年に行動経済学とデザインをテーマに本を出して、2022年にはクラウドファンディングでカードツールも販売しました。それから2年経って、いまデザイナーは行動経済学とどう向き合うべきかということを考えた内容を、60分で紹介しました。

ではこここから、スライドもとにコメントで紹介します。

行動経済学とは

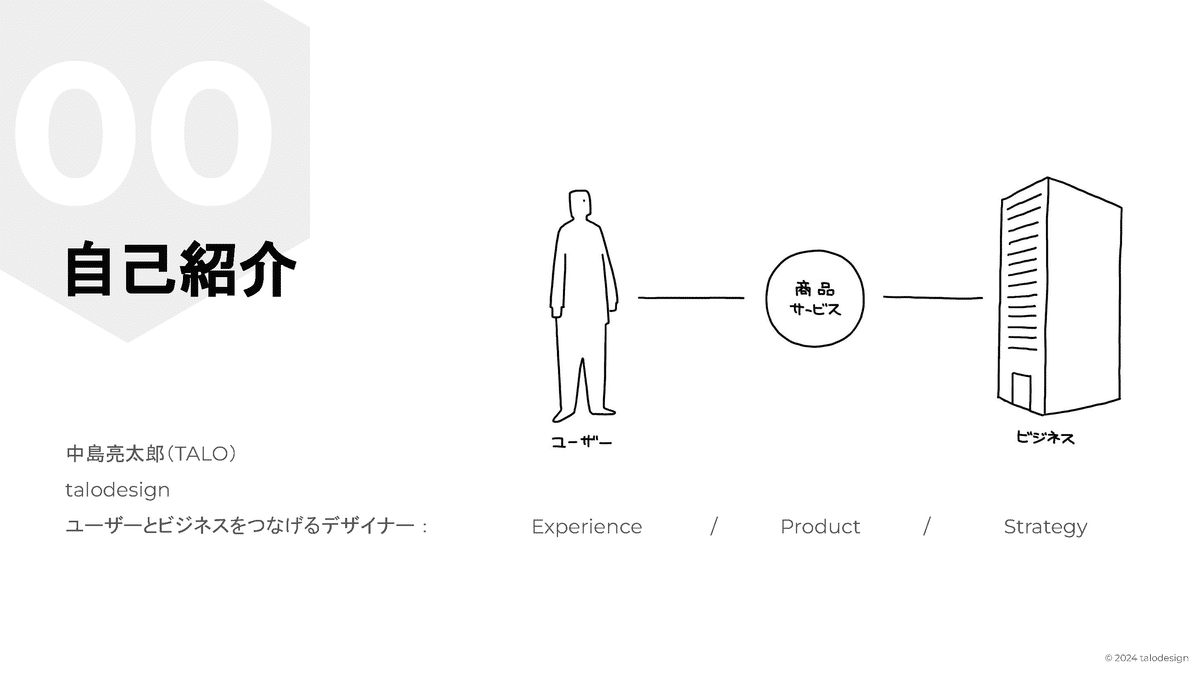

こんにちは。僕はユーザーとビジネスをつなげることを専門として、対象は問わずいろんなデザインに関わっています。

行動経済学のことは、本を読んで知っている方も多いと思います。

なので今日はデザイナーが行動経済学を用いるときに大切だと思う3つの観点について、22の切り口でご紹介していきます。

行動経済学とデザイン

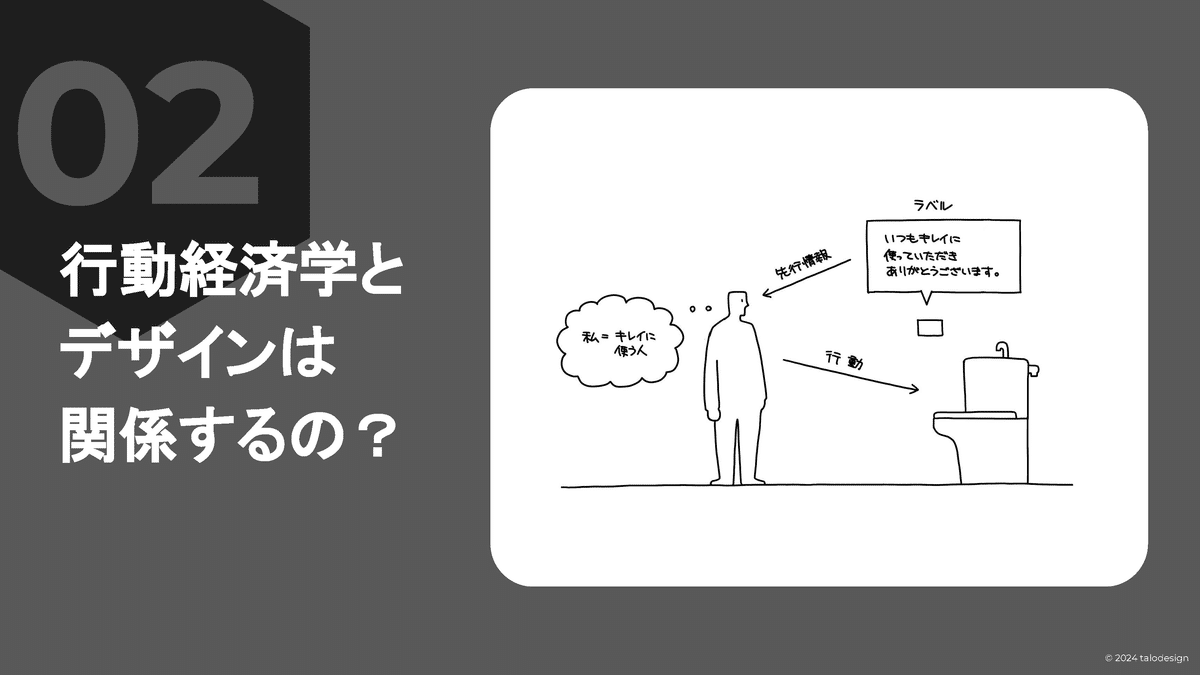

行動経済学は何か?を一言でいうと、合理的な経済学は人をマシーンのようにいつでも正確に反応するけど、人は状況や場面によって反応は変わる、ということだと考えます。

例えばトイレの表記は、ユーザーに望ましい行動をはたらきかけて、清掃コストを抑えるというデザインができているといえます。

でもデザイナーにとって、行動経済学って難しそうな印象があります。本ではこれを8つに分類して、1つ1つ理論を覚えなくても、ユーザー起点で考えられることを意図して書きました。

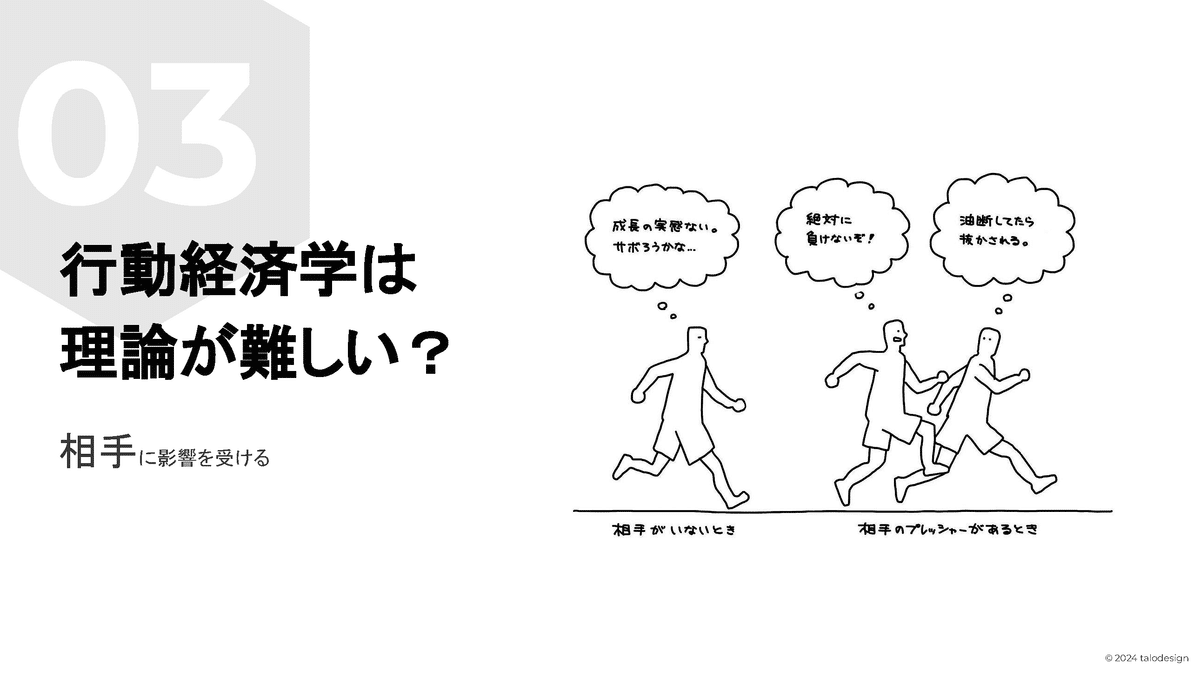

例えば、1人よりも誰かと一緒の方がやる気がでるとか、

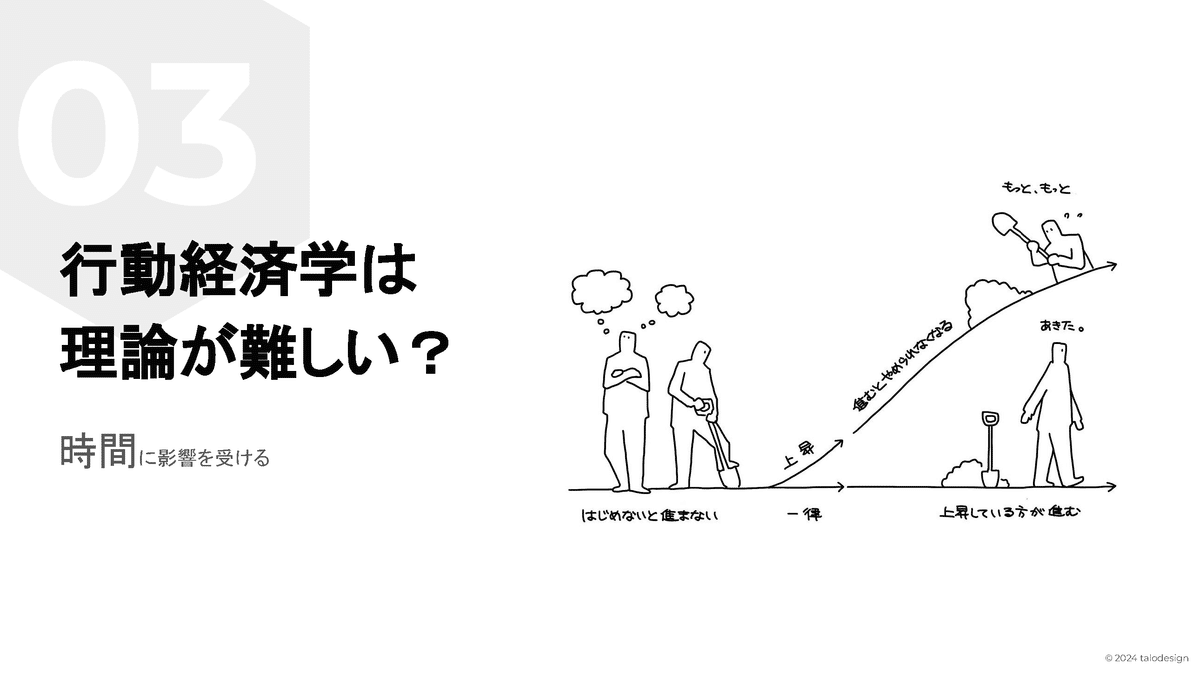

始める前は大変だけど、やり始めたらどんどん進むとか

自分が持ってるものは過大評価をしがちだとか、など。

本は読んで終わりになりがちなので、カードツールをつくってみて実践で検討できるようにもしてみました。

ここまでがイントロです。

行動経済学と倫理観

CULUMUはソーシャル・グッドなデザインを実践していますが、さて、行動経学はどうでしょうか?

悪い面を見てみましょう。ニュースでよく見るこれらの手口、心理学や行動経済学を用いて人を騙すことに使われている、これは事実です。

一方でよい面もあります。これは、いじめの行動を思いとどまらせるための仕掛けで、ソーシャル・グッドなデザインの好例です。

デザイン・リサチャーのヤン・チップチェイスが本のなかでこのように述べています。テクノロジーだけでなく知識も、それ自体に善悪はなく、使う人に社会よってどちらにもなるものです。

明らかな社会悪であれば明確ですが、現実社会には多くのグレーゾーンが存在します。例えばギャンブル施設で用いられるテクニックは、規制できるものでしょうか?

デザイナーが関わっているビジネスでも、ここはNGという境界は明確に引けるのでしょうか?

例えばこれは、自宅に届いた封筒です。「いま開けて申し込みしないと損をするよ」とユーザーを焦らせていますが、これはどうでしょう?僕は不安な気持ちをあおる内容だったので、嫌な気持ちになりました。

デザイナー自身が倫理観をもっていないと、無意識で行動経済学を悪用してしまうことになりかねません。

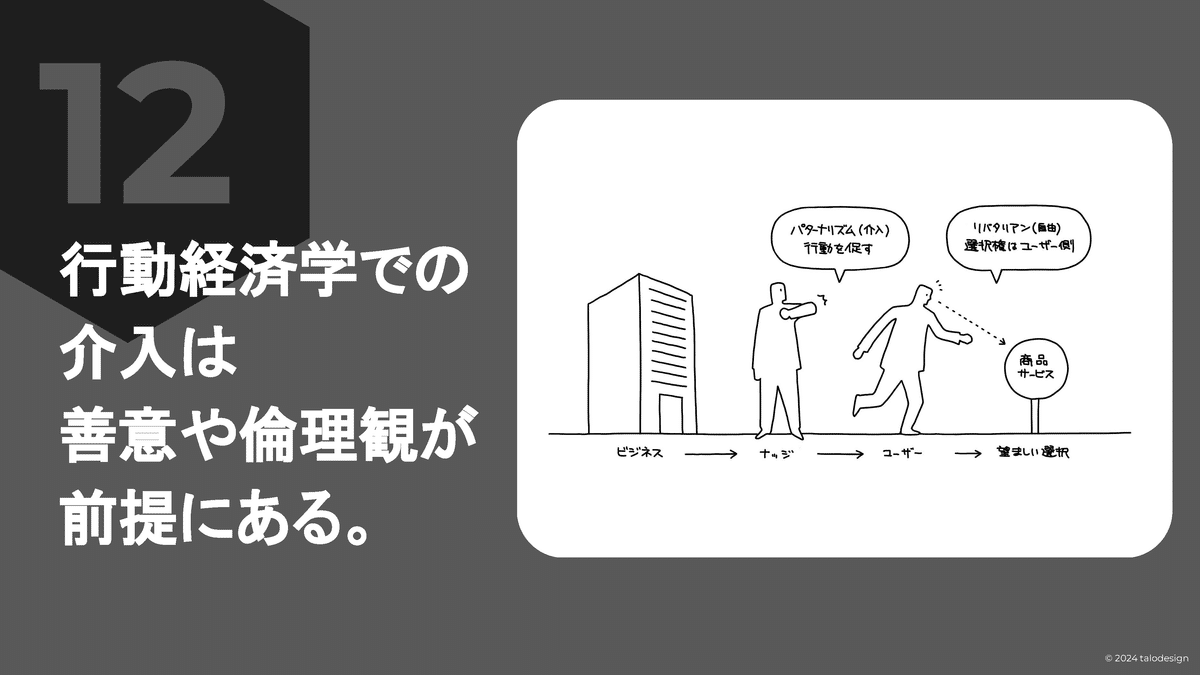

NUDGEの提唱者であるセイラーとサンスティーンは本のなかでこのように述べれられています。でもネット情報でつまみ食いに知ると、発案者の主張が抜けてテクニックだけが一人歩きするので、とても危険です。

デザイナーのみなさんは、何かしら先人のデザインの思想に触れてきたと思います。

こういった思想・哲学は、常にデザインの判断軸になります。行動経済学も同様に、デザインで用いるときには倫理観が欠かせません。必要以上にユーザーに介入しない方がソーシャル・グッドな場合もあります。

行動経済学とアイデア

デザイナーはユーザーのためにデザインしていますが、同時にビジネスの目的も満たす必要があります。商品やサービスはその2つをつなぐ役割をもっていますが、ユーザーとビジネスの思惑は一致しているわけではありません。

そこでアイデアが必要です。

マリオ生みの親の宮本茂さんは「アイデアというのは複数の問題を一気に解決するものである」ということを言っています。

こちらは、僕が常にアイデアを考えるときに参考にしている例です。ぜひリンク記事と動画を観てみてください。

歩行者とホームレスの思惑は異なるけど、デザインされたものが、2者をつなぐ役割を持っていることがわかると思います。

デザイナーがやるべきことは行動経済学の理論をそのまま転用するのではなく、アイデアをつくりだすことです。理論は実現方法を考えるための参考知識に位置付けるべきと僕は考えます。

行動経済学と野外科学

では、そのようなすぐれたアイデアはどうやってつくり出すのか?一番の方法は、ユーザーや現場を意識して観察することだと考えます。

Appleのデザイナーであったジョナサン・アイブは、iMacのデザインをするとき、家庭用のPCに対して怖いと感じている人が多いことに気づき、怖さを感じさせず触りたくなるデザインを意識したようです。

このような話は、他にも見られます。任天堂のwiiもその一例です。大切なことは、自分はデザイナーだからとか、この業界の専門家だから、とか思わないで、ふつうのユーザーの気持ちを素直に理解することです。

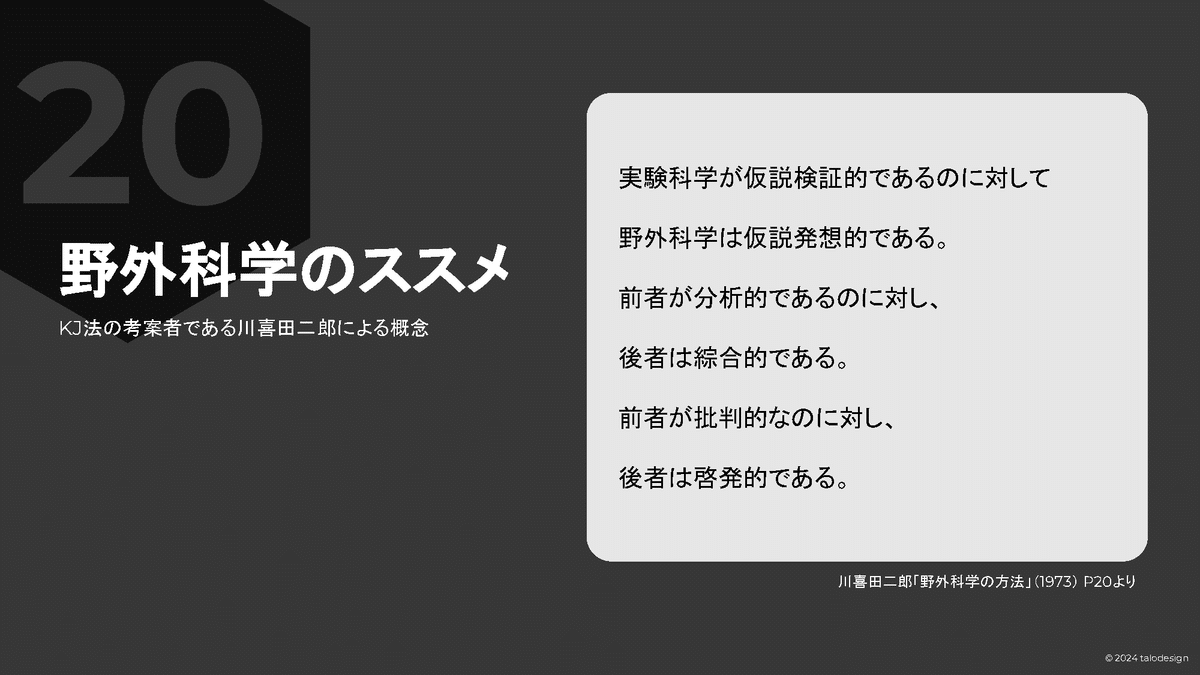

KJ法で有名な川喜田二郎は「野外科学」という概念を提唱しました。今でいうフィールド・リサーチなのですが、仮説発想的で総合的で啓発的という姿勢を持たなければ、iMacやwiiのような課題を見つけることはできません。

僕がフィールド・リサーチの現場としてベンチマークしているのが、こちら3つです。どれも非合理なのになぜが人が集まる、その理由は論理的な分析からは見つけられません。ここから何かを発見できるかどうかが、デザイナーの腕の見せ所であり、行動経済学を理解するための1歩だと考えます。

まとめ

まとめです。倫理観、アイディア、野外科学の3つを意識して、行動経済学をデザインすることに取り組んでもらいたいと思います。

以上となります。ありがとうございました。

おまけ:大学院で学んだことの実践

という内容で講義を行いました。全体60分のうち、大きな項目は4つなので15分ずつ(15分は学習者が1つに集中できる単位の目安)。各コンテンツは22用意したので、途中で問いかけや質疑を含めて、1コンテンツ2分で進行を組み立てました。

講義の目的や時間配分は、以前に大学院で授業をうけたクラスデザインの考えに基づいて実践しました。

今回は座学スタイルですが、講義法の効果的な方法も意識しました。

この数年で大学で授業する機会が増えてきましたが、正直これまでは、あまり授業のデザインを意識していませんでした。が、大学院で学んだことを実践することで、効果的に学習するための教育スキルが身についてきたように思えます。

今日はここまでです。

いいなと思ったら応援しよう!