【特許からひも解く】デザイン思考テストの仕組み

こんにちは!ヤマネコです。

以前、「デザイン思考テスト創造力スコア Sランクを取得する革命的方法」という記事を書きましたが、たくさんの方にお礼のメッセージをいただき大変嬉しく思います。ありがとうございます!

さて、今回はこれまで最も質問されてきた内容の一つであるデザイン思考テストの仕組みについてご紹介していきます。また仕組みを踏まえたテストのコツについて考察してみようと思います。

デザイン思考テストとは?

デザイン思考テストとは、就職活動のWEBテストの一つです。仕事に必要とされる力を測定するテストといったイメージです。詳しくは以下の記事で説明しましたので、今回は省略します。

仕組みはわからない?

いいえ、仕組みはわかります!

実はデザイン思考テストを運営するVISITS Technologies株式会社は、この技術で特許を取得しています。そのため、以下の特許情報プラットフォームで「VISITS Technologies」と調べることで仕組みを知ることができます!

デザイン思考テストの仕組みとは

それでは特許を簡単に見ていきましょう!※ここから先は特許情報プラットフォームを参照しています。

1.概要

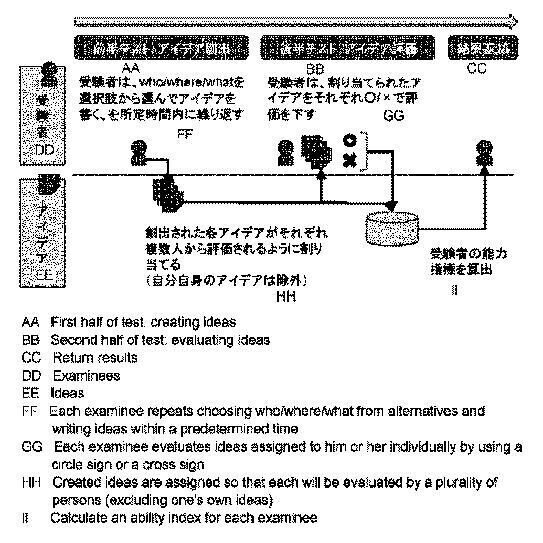

皆さんご存じ通り、このテストはアイデアセッションと評価セッションにわかれていますという内容です。

✓今回は図中の「受験者の能力指標の算出」の箇所を見ていきましょう!

評価点(受験者の能力指標)の算出

評価点の算出は以下のような手順で進められます。

1.評価セッションでの評価に基づいて各アイデアを順位付け。

2.1で決めたアイデアの順位に合致した評価をした受験者ほど評価力を高く算出。

3.「良いアイデアを出した受験者」が良いと評価したアイデアに加点。

4.修正された順位をもとに各受験者の評価力を算出。

5・3~4を複数回繰り返す。

複雑な評価方法ですが、大事なのは最初は多数決でアイデアが順位付けされることです。

このことから受験者に合わせた評価をすることが重要だとわかります。そしてデザイン思考テストの受験者は、ほとんどが就職活動中の大学生です。

そのため、評価セッションにおいて以下の対策が有効になると考えられます。

✓20代の若者や就職活動中の大学生が共感する内容には高評価を付ける。

評価点の重み付け

特許中には評価の重み付けについて気になる記述があります。

但し、合計点数を算出する際、各解答内容に付与された点数に対しては、以下の(1)~(3)の少なくとも一つの重み付け基準に従って、重み付けを付与することを条件とする:

(1)同一の受験者の識別子が付与された複数の解答データを選択肢の組み合わせ毎に分類し、同一の選択肢の組み合わせに対する解答データの識別子が複数存在するときは、付与された点数が低い解答内容であるほど重み付け後の点数が低くなるように、各解答内容に付与された点数に重み付けを与える、

(2)同一の受験者の識別子が付与された複数の解答データについて選択肢の組み合わせを数値座標化してその中心点を算出し、中心点からの距離が大きい組み合わせを有する解答内容であるほど重み付け後の点数が高くなるように、解答内容に付与された点数に重み付けを与える;

(3)設問内容から想定されるすべての選択肢の組み合わせそれぞれについて、当該選択肢の組み合わせを解答内容として有する解答データの識別子に関連付けられている点数をすべて合計することで当該選択肢の組み合わせの全体獲得点数を算出し、全体獲得点数の低い選択肢の組み合わせを有する解答内容になるほど重み付け後の点数が高くなるようにして、各解答内容に付与された点数に重み付けを与える;

整理すると、以下の2つのことが言えます。

1.Who、Where、Whenの選択が多様な場合は点数が高くなるように重みを付ける。

2.良いアイデアの出にくいWho、Where、Whenを選択した場合は点数が高くなるように補正される。

このことから創造セッションにおいて、以下を意識することで高得点が目指せるかもしれません。

✓各アイデアで全く異なるシチュエーションを選ぶようにする。

✓アイデアを出しにくいシチュエーションを選択する。※もしくは、アイデアを出しにくいシチュエーションであっても重み付けで補正されるため、気にせず選択する。

まとめ

さて、今回はデザイン思考テストの特許を見ながら、その仕組みについてご紹介しました!

特許の内容から以下が対策として有効な可能性が見出されました。

評価セッションでは、

✓20代の若者や就職活動中の大学生が共感する内容には高評価を付ける。

創造セッションでは、

✓各アイデアで全く異なるシチュエーションを選ぶようにする。

✓アイデアを出しにくいシチュエーションを選択する。

ぜひ参考にして最後までがんばってください!!