WEB3って結局どうなの?最大級の業界イベントTOKEN2049で見たイマとこれから(3/3)

Dentsu Lab Tokyo の眞貝です。

前回・前々回に引き続き、TOKEN2049というイベントを通して、クリエイティブテクノロジスト視点で見たWEB3の現在地と可能性について書いていきたいと思います。

最終回の今回は、イベントで印象的だったことの続きと、全3回を総括していきます。

TOKEN2049、印象的だったもの・こと②

■人間証明 - Proof of Humanity (PoH)

人間であることの証明をするサービスもいくつか出展されていました。その一つ、Humanity Protocolは静脈認証で人間であることを証明するサービス。

静脈センサーで読み取った情報とウォレットを紐づけることで、ウォレットの持ち主が人間であることを証明してくれます。

ブースでは登録した後にもう一度静脈をスキャンして「ほら、あなたのウォレットに証明が紐づけられているよ」というデモだったので、「これならパスキーでよくない?」とその場では思ったのですが、いつでも第三者から見てそのウォレットの保有者がちゃんと人間かボットか分かる、ということは色々なシーンで使えそうです。例えば現実世界の資産の所有を証明するといった利用方法を想定しているようです。

公的な身分証明などを使わずに、その証明できるというのも利用者にとってメリットが大きそうです。

(ウォレットごと奪われたらどうなるかわかりませんが…その場合同じ人間IDでウォレットをロックしたりできるようになるんでしょうか)

スタンプで隠しているところに筆者のウォレットアドレスが表示されており、

このアドレスが人間のものであると証明されているという状態

■ゲーミング

ゲームに関してもさまざまな出展がありましたが、WEB3の今後という意味ではOff The Gridは現時点での最適解であるかのように思われました。

Off The GridはPC, PS5, Xboxで遊ぶことができる三人称視点のAAA級タイトルのバトルロワイヤルゲームで、ゲーム内で登場するアイテムをNFTとして売買できるそうです。しかし、通常のプレイではウォレットやアイテム購入など意識することなく、トラディショナルなゲーム体験ができることをトークセッションでは強調していました。

下はOff The Gridのプレイ動画

ゲームに関連する他の出展の多くが「ゲーム内でアセットを得て売買(to Earn)する」ためのゲームデザインになっており、肝心のゲームが魅力的でない印象でした。

過去のNFTブームの結果を見ても、「ゲームをプレイするために」課金したいと思えないとPlay to Earnは長続きしにくいのではないかと思います。というより、儲ける(to Earn)のためにゲームをプレイするということ自体がゲーマーの筆者の視点からすると成立していないように感じます。

逆に、きちんとゲームとして魅力的になっていながら、ゲーム内で獲得したアイテムが自分の資産として扱えるというのは、ユーザーにとってフェアな、技術を正しく取り入れた新しいゲーム体験になりそうです。

同じようにWEB3を意識させずにユーザーを引き込めるタイトルが今後増えていけば、前々回の記事で触れたメルカリのように一気に暗号資産保有者を増やすことも想像できます。WEB3が一般層へ広がっていく上では必要なプロセスになるのではないかと思います。

また、NFTであれば続編や他のタイトルでも使えるようにできるはずなので、デジタル版のamiiboのようになっていくことも予想されます。SONYもSoneiumというブロックチェーンを開発しているので、いずれPlayStationのタイトルで使われる未来も目に浮かびます。

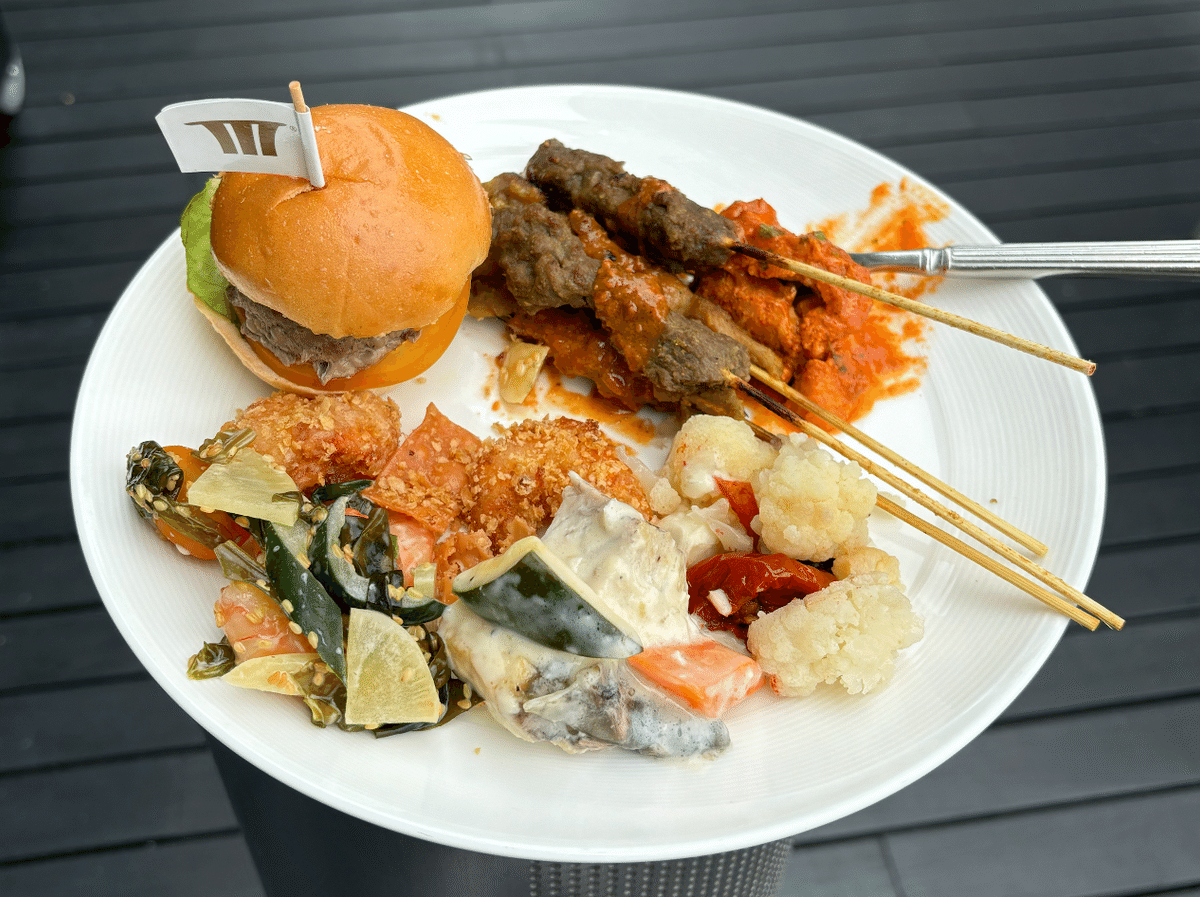

ごちそうさまでした

ご飯まで食べられる良いイベントです

まとめ

具体的なサービスや取り組みとは違うレイヤーで、マスアダプションという言葉も多く見かけました。WEB3が今後マス層に広がっていくためには、というテーマで、業界全体としてまだまだ黎明期であるという共通認識がなされているようでした。

実在する社会課題の解決策としての取り組みや現象であったり、あるいは既存のプロダクトやビジネスの中に親和する形での実装を見ると、今後WEB3の技術や仕組みが実際の生活の中に浸透していくのは疑いがないように思われます。

また、マイニングやto Earn、その他投機的なブームの印象による怪しさの一方で、冷静に、社会にイノベーションをもたらす技術として、真剣に向き合っている人々や若く優秀な人が多く集まっていて、未来志向な良い業界だと強く感じました。

同時に、DePINの衛星ネットワークやステーブルコインで触れたように、社会や国として課題のある国の方が早く非中央集権型の技術を受け入れていくのだとすると、日本がその仕組みに乗り遅れてしまうという未来もありそうに感じられます。

JOINCAREのようなサービスは、一人あたりのヘルスデータは基本的にはどの国やエリアに住んでいる人も同じ価値(価格)にすることができると思います。例えば1日分のデータで1トークン(仮に100円としましょう)のリワードを得られるとしたら、平均月収1万円の国と、日本とでは価値が大きく異なります。でも、これってめちゃくちゃフェアですよね。

誰もが同じ貢献に対しては同じだけの対価を得られる。賃金の不均衡を均す効果があるのだとしたら、発展途上国がWEB3によって急速に発展する、なんてこともあるかもしれません。

あるパネルディスカッションでの「WEB3は文化」という言葉が印象に残っています。

集団に対して価値を提供した人がフェアに対価を得られる、それによってより良い社会を自分たちで作る、そのための仕組・生活様式。そしてそれはハードやインフラ、既存のビジネスを飲み込む形で広がりつつある。単一の技術にフォーカスしたのでは語りきれない、そんな大きなうねりのようなものを感じる3日間でした。

以上、TOKEN2049 Singaporeを通して見えた、単なる内輪の盛り上がりではなく、グローバルなパラダイムとしてのWEB3についてでした。

ここに書ききれないものも沢山あったので、少しでも興味の沸いた方はぜひ、ご自身の目で一度見ていただきたい場所だなと思います。

長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。

余談

ちなみに今年はありがたいことに実施の関係でSXSWにも参加させていただいたのですが、今回のイベントの方が圧倒的に活気とインディーズ感がありました。SXSWに漠然と新しいものとお祭りの空気を探しに行っていたみなさん、今行くべきはWEB3イベントですよ!

数年前初めて行ったSXSWの空気を思い出しました

テックx未来志向の熱量は今WEB3に集まっているのかもしれません