神様が不在? 神無月について

今月は10月です。昔の言い方だと、神無月になります。神無月の由来は「全国の神様が出雲に集まるので、出雲以外では神様が居なくなる」と教えられ、今までそう信じてきました。多くの人が、そうかもしれないと納得できそうな理由なのですが、どうやら実際は違うようです。

神無月の語源は、神様を祭る月であることから「神な月」と呼ばれていました。この「な」は、現在の「の」を意味する格助詞です。神無月の「無(な)」の意味は、無しではなく「神の月」なのです。ちなみに、水無月も全く同じ由来で、雨が多い月なので「水な月」=「水の月」です。

この格助詞「な」の用法は、港(水な門)、眼(目な子)、源(水な元)、掌(手な心)などの複合語中に、現在でもわずかに残っています。

10月に全国の神々が出雲大社に集まり、諸国に神がいなくなることから「神無月」になったとする説は、中世の俗説です。しかし、俗説の方が多く信じられて居れば、俗説が本当の説にとって代わります。ところで、島根県(出雲)では反対に、神有月・神在月(かみありづき)と呼ばれるそうです。その他の説では、雷の鳴らない月で雷無月が転じたとする説や、新穀で酒を醸す月なので醸成月が転じたとする説があります。

ところで、神様の数え方を知っていますか?。神様は一柱、二柱のように柱で数えます。神様を数える場合は、濁って「ばしら」と言ってはいけません。

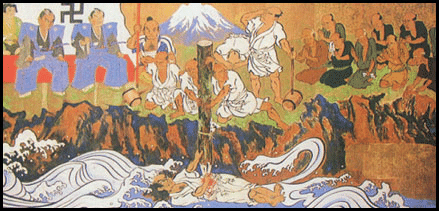

人柱という古代の風習を知っていますか?。これは人身御供の一種で、橋・堤防・城などが災害で破壊されないことを神様に祈願する目的で、その建造物の近くに、人間を生かしたままで土中に埋めたり水中に沈めたりする恐ろしい風習です。漢字の印象から、人間を柱の替りに使うイメージがありますが、実はそうではありません。これは、犠牲になった人が(死んで)神様となるので、柱の字が使われるのです。当たり前ですが、現在ではこの風習は無くなっています。