実家に残る謎めいた「書」を読み解く

少し時間が経ってしまった過去の出来事ですが、ふとしたきっかけで思い出して懐かしくも感じ、多少奇譚めいた体験でもあるので、拙文にてご紹介させていただきます。

1、由来

かつての呼び方でいえば武蔵国の高麗郡に位置する私の実家は、代々伝わる過去帳から、江戸の初期から続く農家であることがわかっている。大家族で暮らしてきたその家屋は、太い大黒柱が中心に立ち、原木の形が残るうねった太い梁が高い天井に走る藁葺き屋根の大きな家であった。叔母二人が結婚して家を出て、私たち子供4人が生まれ、成長にともなって家族構成が変わり、また、高度成長によって、囲炉裏と井戸水の暮らしから、電気ガス水道の暮らしへと生活スタイルが急激に変わる中、土間を床の台所に変えたり、子供部屋を立て増ししたりして、古い構造の家屋と折り合いをつけて暮らしてきた。しかし、その後、地域社会の絆が弱まると、従来は隣組同士で協力して行っていた藁葺き屋根の葺き替え作業も難しくなる。一方母屋の老朽化は進み、家屋の維持が困難になる。経済的には、現金収入が増えると共に、相続分割で畑や竹林、山林などの土地の売却で現金が入ったこともあり、ついに昭和四十年代に、家を建て替えることになる。こうして建て替えられた「新しい家」が、今の実家になっている。

さて、ここから本題に入ります。

この家の床の間のある和室の押し入れに二枚の襖があり、中廊下を仕切る二枚の襖を加えて四枚の襖が「物語」の主人公になる。四枚の襖には、達筆の毛筆で漢文の「書」が書かれている。この書の由来は、今となっては、実家の母がたどる記憶がすべてとなってしまった。その母が思い出す由来というのも、彼女の父親(筆者の祖父)から伝え聞いたものであるという。その内容とは次のようなものであった。

「いつの時代かは聞いた記憶がないのだが、ある晩、見知らぬ旅の男が一夜の宿を求めて我が家の戸を叩いた。請われるままその見知らぬ旅の男に一宿一飯を提供した。すると、翌朝、旅立つ際に、『私はお金を持ち合わせていない。お世話になったお礼の代わりに一筆の書を書いて差し上げたい』というようなことを言って、四枚の書を残していった。その書は、いつしか忘れ去られていたが、前述の家屋の立替の際に、くしゃくしゃの状態で出てきた。それを私(母)が見つけて、何やら立派なものに見えたので、何が書かれているのかはわからないまま、捨てずに襖面に仕立ててもらった。」

その後、半世紀近く、その書は、誰にも読み解かれることなく、我が家の一部屋を静かに飾っていたことになる。

四枚の書(写真):

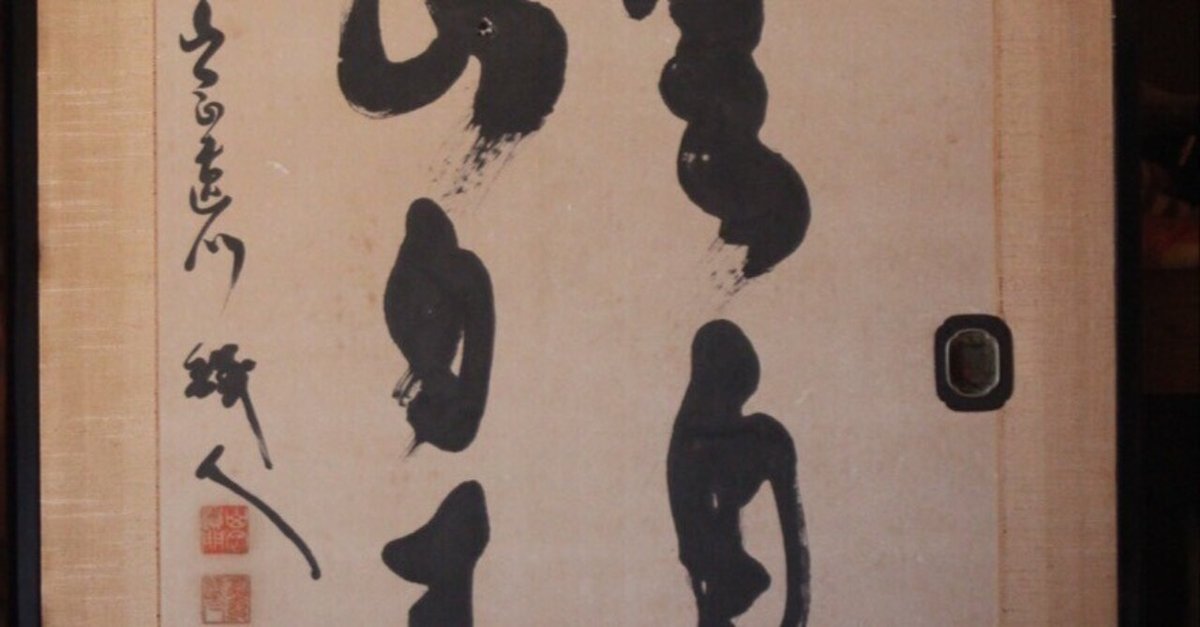

【襖一】

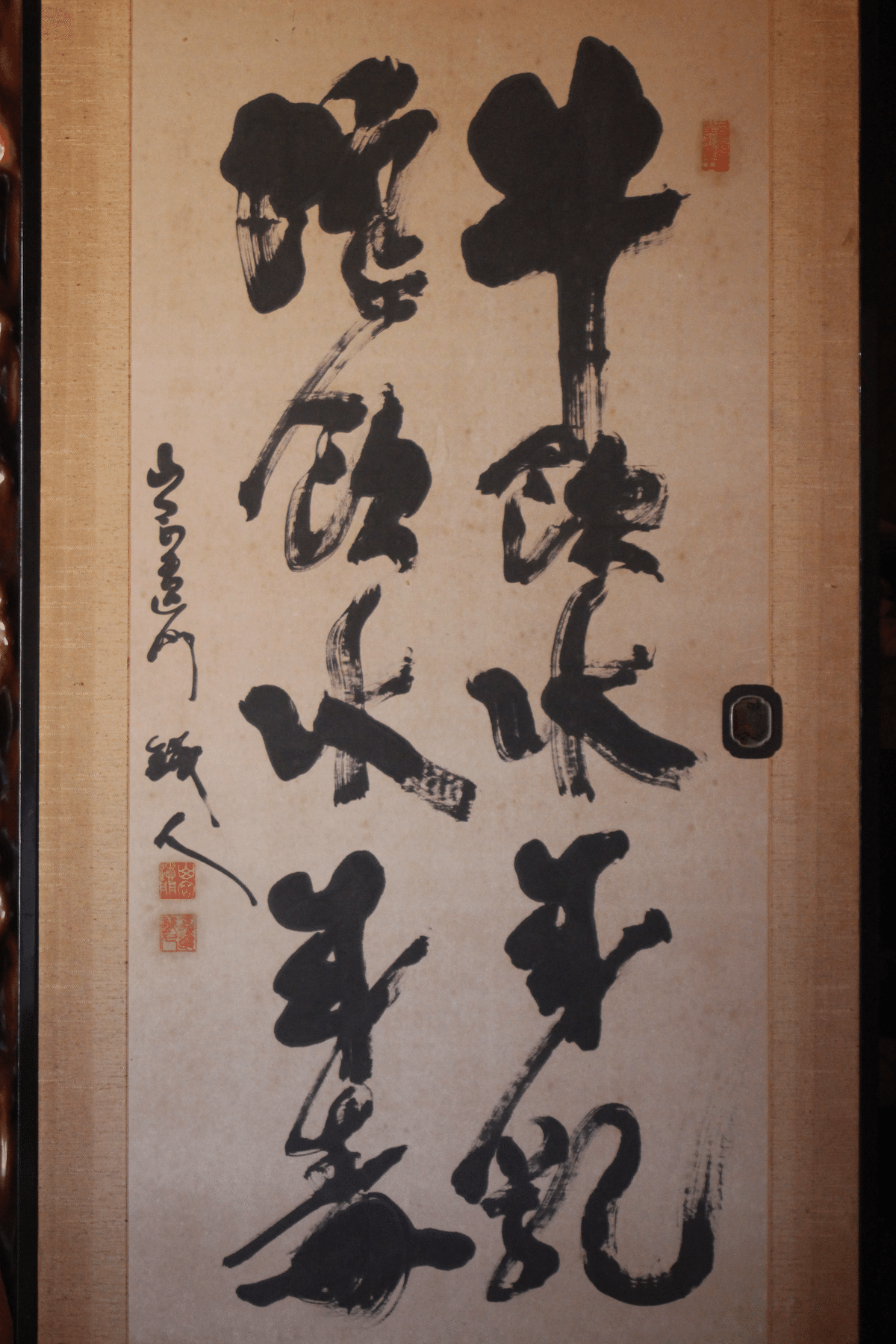

【襖二】

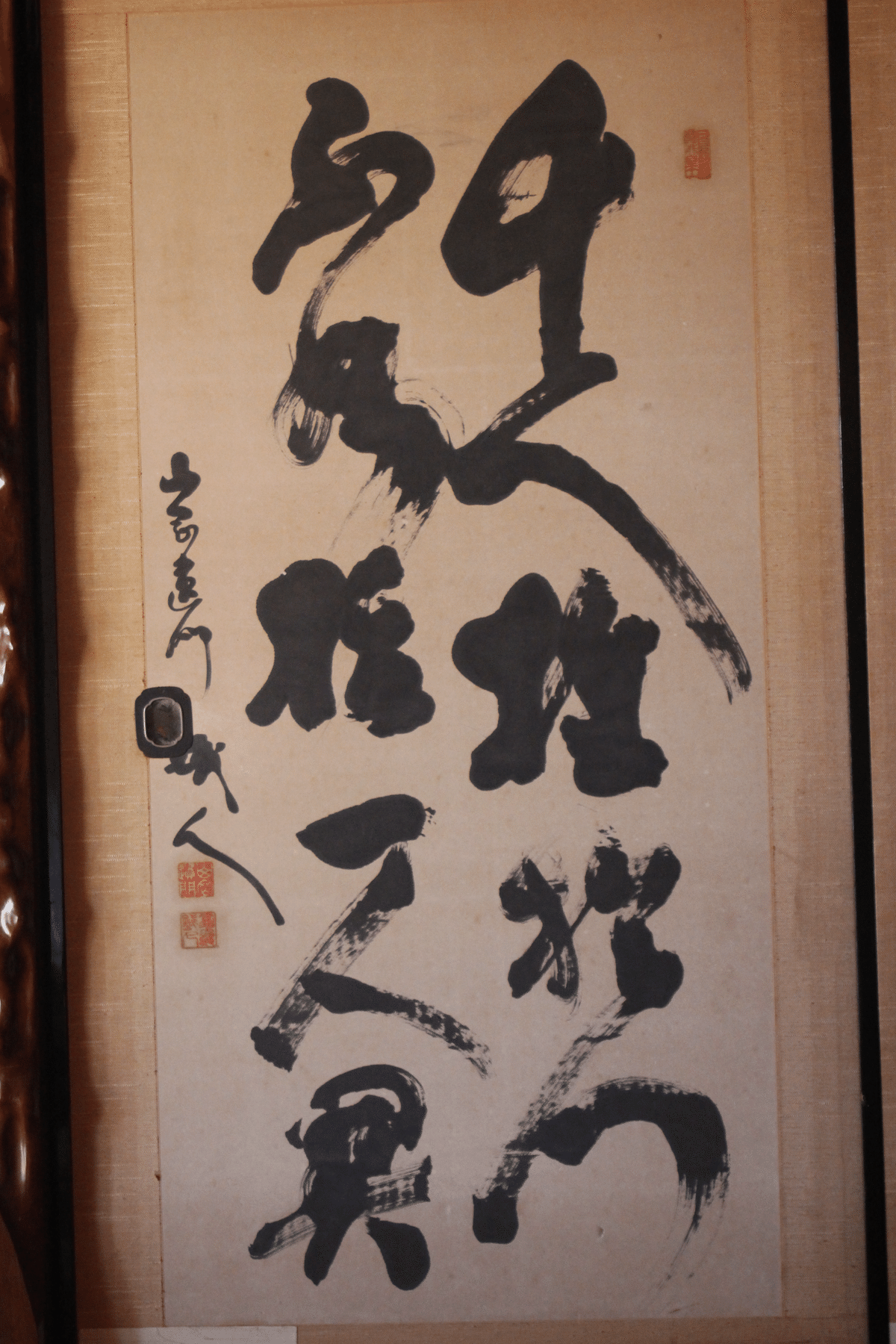

【襖三】

【襖四】

2、書の内容

(1) 解読への道

前掲の写真のように、「書」は草書の毛筆崩し字で書かれているため、現代人には内容はおろか、何という文字が書かれているか、大半が読み取れない。我が実家では、半世紀の間、いわば由緒ありげな「水墨画」のように日々眺めて暮らしてきたことになる。

私は、以前からそのいわくありげな由来と共に、書の内容にも興味を持っていたものの、多忙な日々の中で、解読への具体的な行動はとれずに時が過ぎてきた。転機となったのは、私が、生業の日々から解放され、以前から関心のあった変体仮名や崩し字で書かれた和歌や古典文学、美術品を読み解く勉強を少しばかり始めたこと。その過程で、崩し字の学習を支援してくれるスマホのアプリに出会った。そのアプリには、自分では読み方がわからない文字や文章を他のメンバーに尋ねることができる機能があった。その機能を使って、襖の書の一部の読みを尋ねたところ、しばらくしてあるメンバーの方が前掲の「襖一」を読んでくださり、その意味するところも、個人的な考えを教示くださった。ネットの威力をまざまざと体感した。さらに、有料で、古文書の解読を請け負う業者も紹介いただいた。そのうちの一つの業者に、写真を添付して見積もりをお願いしたところ、漢文の読み取りは専門から外れていて意味を読み切れないということで、依頼を辞退する回答が来た。しかし、その際、文字(漢字)そのものは大半読み取れているということで、読み取った結果を伝えてくれた。もともと、内容はともかくも、文字の判読が第一の目標だったので、対価(謝礼)の支払いを申し入れたが、音沙汰がないまま終わった。

書かれている内容と共に、もう一つの大きな関心事であった、「書いたのは誰か?」という疑問については、最初に一部を解読していただいた前述の崩し字学習ネットのメンバーの方が、人物も同定してくださっていた。述べられている論拠から、ほぼ間違いないと思える解釈であった。実家のあるH市に隣接する飯能市(埼玉県)の郷土史にその名を残す人物であった。後日この情報を辿って、飯能市の図書館に赴き、「飯能人物誌」に当たり、その事績、経歴から「書の筆者」と確信した。

(2)解読結果

(一)「書」を書いた人物(“一宿一飯”の客)

大野嘉太郎

明治四年二月十五日生 昭和三十九年十二月十四日没

飯能市南町十二番二十二号

飯能市北部、北川の農家に生まれ、木挽を習い、山仕事に従事していたが、青雲の志止まず、日露戦争の時代に上京して諸事転々する。若松若大夫について説経節を習う。のちに国士大夫と名乗り、数多くの台本も書いている。生来の行動派で他人の苦しむのを傍観できない気性を持ち、山岡鉄舟を慕い、その遺子直紀の邸に寄寓して、家令となって邸内一切の面倒見るようになる。そして自らを山岡遺門鐡人と称するようになる。

大東亜戦争中は、各種団体の慰問演芸に参加して日本精神の鼓舞に努める。そのような状況下、一代の大仕事として、吾野・名栗両村の秩父からの分離運動がある(詳細は略)。山岡家のつてで宮内省を通して近衛公の面識を得て、この運動への支援を働きかけ、大正十二年に国会の決定を見ることになる。昭和三年に普通選挙が実施されると「昭和独立勤王党」を名乗って衆議院選挙に出馬するも落選。その後は、川を愛する強い気持ちから入間南部漁業組合の役員として川の管理に当たるなどする。

晩年は、書画に腕を振るい、これを頒布した金によって天覧山に平和観音を建立して戦後の荒んだ気風を正したいとの念願を立てたが実らなかった。九十四歳を持って没する。(「飯能人物誌」飯能人物誌編さん委員会 (1970)より)

(二)書の内容

【襖一】

白雲自白雲 青山自青山

読み:白雲自ずから白雲 青山自ずから青山

意味:中国・北宋時代(十一世紀初頭)に編纂された禅宗を代表する資料「景徳傳燈録」に、いわゆる禅の公案 (禅語)として「青山自青山 白雲自白雲」という言葉が出ている。「山が青いこと、雲が白いことは、それぞれが持つ特性であり、山は雲に「なぜ白いのか」と問うことはできないし、雲は山に「なぜ青いのか」と問うことはできない。人は、それぞれ、独自の特質を持っている。その違いをお互いに理解し、尊重し合うことが大切である」以上は、台湾台北市の「茶之器古書堂」という茶道具店(だろうか?)のブログで見つけた紹介記事(中国語)(*)から推定したものである。大野嘉太郎氏は、実家で筆をとった際、記憶違いで「青山」と「白雲」の順序が逆になったのではないかと思われる。

(*)

問:「祖意與教意。是同是別?」

師云:「青山自青山。白雲自白雲。」

進云:「如何是青山?」

師云:「還我一滴雨來。」

本句出自『景徳伝灯録』的第十二卷目

道明禪師「青山自青山。白雲自白雲。」

意指不同的物象各具其性亦各得其所

青山就是青山以外別無何物

白雲則是白雲以外別無何物

各有各的美與特長

而不應混為一談

人經常會用自己的主觀去看待事物

將"我"的觀點硬加在別人身上

將之當成正確且唯一的觀點

就像是這句禪語中的內容

白雲不能說-青山你怎麼會是青的呢?

青山不能說-白雲你怎麼會是白的呢?

必須保有自分的獨特性

懂得關照彼此間的不同

以虛心的態度遠眺白雲青山

【襖二】

泥中拾取砂 砂中拾取金

読み:(おそらく)泥の中から砂を拾い取り 砂の中から金を拾い取る

意味:原典を特定できておらず、意味も不明。「真に価値のあるものを手に入れるには、泥の中から砂を掬い、その砂の中から金を掬い取るように、気の遠くなるような手間がかかるものである」というような意味であろうか。

【襖三】

牛飲水成乳 蛇飲水成毒

読み:牛の飲む水は乳となり 蛇の飲む水は毒となる

意味:「宗鏡録」(スギョウロク)(*) に見られる禅語。直接的な意味は、「同じ水でも、牛が飲めばこれを乳にし、蛇が飲むと毒に変える」。「真理は一つであっても、その解釈・作用は受け手次第で大きく変わってくる」という事のようである。俗っぽい解釈をすると、「同じ環境で暮らしていても、ある人間は周囲の人たちに益をなし、ある人間は、周囲の人間に害を及ぼす」というように、心の修養によって、全く違う人間になるとも解釈できるだろうか。

(*)中国五代十国の呉越から北宋(ホクソウ)初の禅僧「永明延寿」が撰した仏教論書100巻。

【襖四】

千人□猶門 不如□一人異

読み:文字の特定が未完。読みも不明。

意味:不明

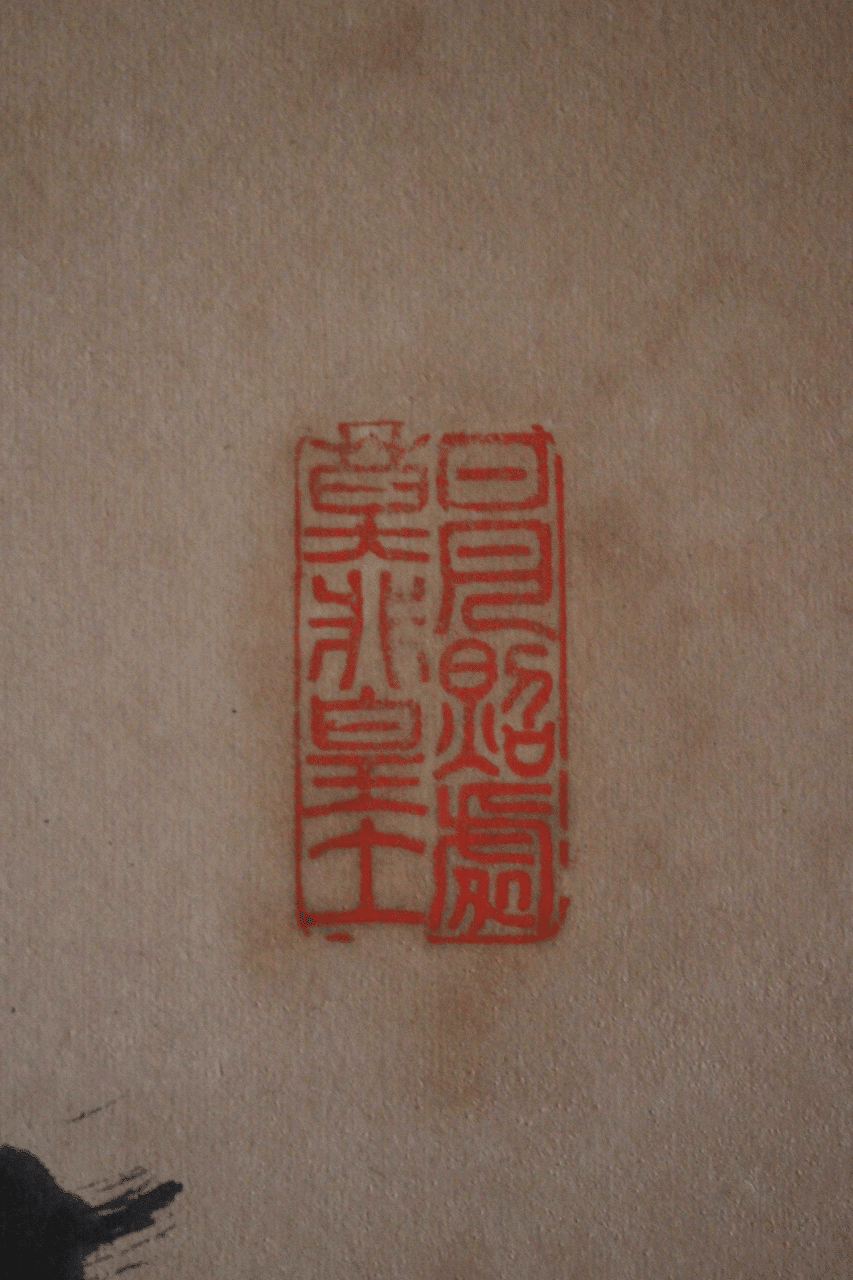

(三)落款

関防印(*):

日月照処莫非皇土

読み:日月照らす処、皇土に非ざる莫し

意味:この世はすべて天皇陛下の治める国土である

(*)作品の右肩に書き初めのしるしとして、又は飾りとして、作品の締まりを良くするために押す印のこと

白文印:

山岡遺門

意味:作者名

朱文印:

嘉太郎鐡人

意味:雅号

以上

あとがき

新築された実家で暮らしていた十代の数年間、大学進学で家を出たその後も、実家を訪れるたびに、いわくありげな書を目にしてきた。しかし、漢文や書に通じている人間が身近にはいなかったし、素人目にも文字の崩しが激しく見えたため解読は簡単ではないだろうと感じていた。一方で、“山岡鐡・”までははっきり読める。一般的な教養の範囲で、“山岡鐡・”とくれば、歴史的な人物「山岡鐵舟」を思い浮かべる人は多いだろう。しかし、どう見ても「鐵舟」とは読めないのも確かである。よって、「お宝」性も低いだろうとは感じていた。

若い時から美術鑑賞は好きな方で、折に触れジャンルを問わず美術展に足を運んできた。そうした折、絵巻物や和歌の能書の展示で、崩し字の書を目にする機会も少なくない。その書が読めないことに忸怩たる思いを感じてきた。また、時は古文書ブームということもあり、細々と、古文書の崩し字読みの勉強を始め、その勉強の過程で本文で述べたように崩し字学習支援のアプリ(KuLa)に出会うことになる。しばらく活用しているうちに、このアプリに「つながる」機能があり、他の学習メンバーに自分では読めない文字の読みを尋ねることができることを知る。しかし、一文字や二文字の読みを尋ねるのではなく、4つの漢文の読みを尋ねることになるし、それはとりもなおさず、その意味や出所を尋ねることにもなるので、非常識かとも思いつつも、掲示板にアップしてみた。そんな経緯もあり、回答もあまり期待しておらず、アップしてから記憶の隅に追いやられていた。

一ヶ月以上経ってから思い出してアクセスしてみると、アップしてすぐに、ある方から、本文に記載したように、一部の読みと意味、書き手の人物を特定した回答が送られてきていた。ここに至り、ネットで繋がることの力の大きさを思い知ることになる。また、世の中にはこのような古典教養の高い人がいて、その能力を見ず知らずの他人に惜しげも無く提供しているということにも感謝とともに深い感動を覚えたのである。

解読が未完となっている漢文の読みと意味を、今後どのように探求していくか、残された課題である。

****

おわり