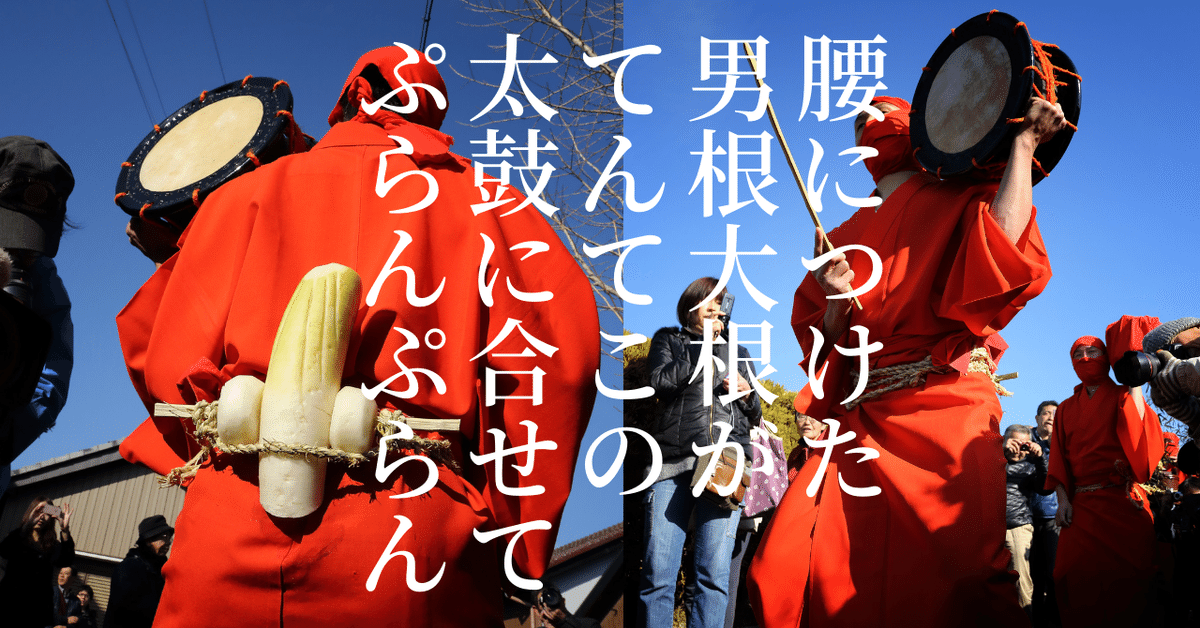

【未来に残したい愛知の祭り】 てんてこ祭

毎年1月に西尾市熱池地区で行われる、てんてこ祭は平安時代、清和天皇大嘗祭において、悠紀斎田にこの地が選ばれたことが起源といわれ、以来、千百年の歴史があります。熱池神社まで、真っ赤な装束に身を包んだ6人の厄男の行列が進む最中、腰につけた大根で作った男根を小太鼓の「てんてこ」という音に合わせて腰を振り、腰の男根がぷらんぷらん揺らしながら進む姿がなんともユーモラスです。赤い着物は田植えが神聖なものとされていた時代の名残で、赤い装束に包まれたのはマレビトのしるしとされていたそうです。

性器は、生殖の象徴であり、子孫繁栄と五穀豊穣をもたらすものとされ、日本中に男根を使う祭りはあり、愛知県内にもいくつかあります。自然を畏怖し自然の恵みに感謝する自然崇拝において、生殖は非常に重要なことであったのは間違いなく、生殖器が信仰の対象になるのは自然なことだったのでしょう。

担いでいるのは、田植えの昼食で「飯、なます、生魚」です。当時の田植えの弁当を再現したものとされます。平安時代頃の日本人の食事は朝夕の二食でしたが、田植えの時だけは昼食も食べたそうです。なますは、大根、魚肉、干し柿を酢で和えて塩で味付けしたもので祭りのあと、参拝者に振る舞われます。ほどなくして藁灰が勢い良く撒き散らされ、この灰を被 かぶ ると息災で過ごせるともいわれます。

現在、制作中の愛知の祭り写真集は2023年5月の出版を予定しています。そして10月下旬から、この写真集を全小中学校に寄付するクラウドファンディングを企画しております。こちらのFBページで進捗を随時発信します。

こちらのFBページに「いいね」、またはnoteで私をフォローしてください。数が増えると拡散機会が増えます。よろしくお願いします。

おことわり

引用の範疇を超えての、写真の無断複製コピーは固く禁じます。引用する場合は作者名と、この記事へのリンクを必ず明示してください。