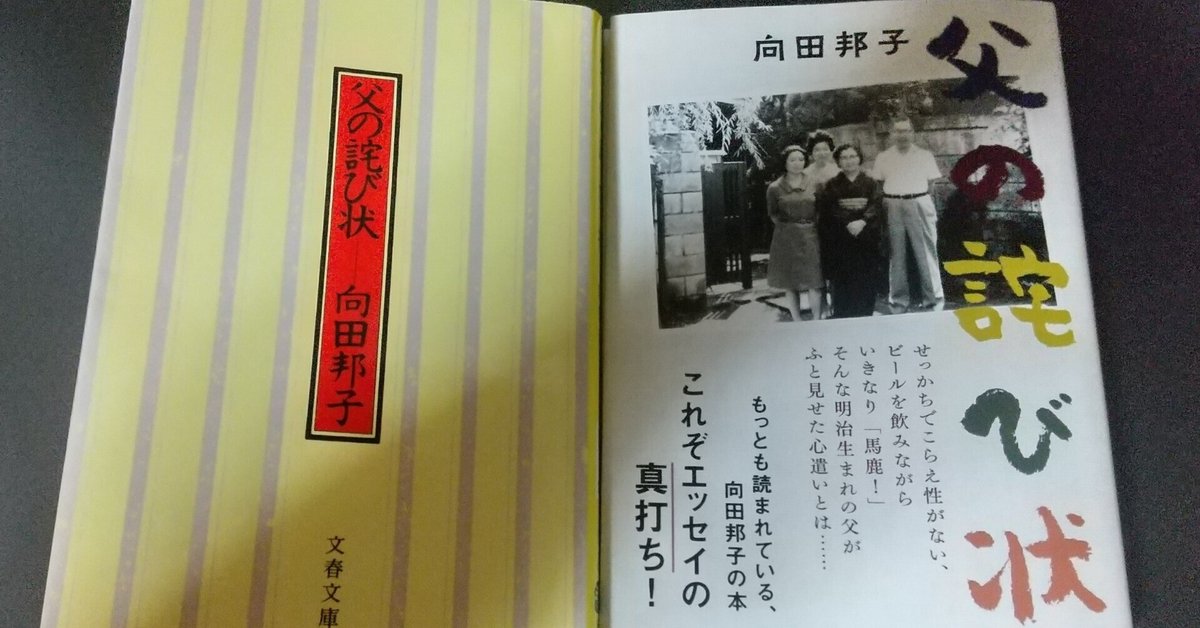

読書日記~『父の詫び状』向田邦子

この本は、課題図書。読んでエッセイのお手本にするように言われて買ったのだ。カバーは2枚重ねだった。右が上。

向田 邦子(むこうだ くにこ)

1929年(昭和4年)生まれ。

父親の転勤で全国を転々とするが、本人は鹿児島時代が文学の原点と語った。実践女専国語科を卒業後、映画雑誌の記者を経て、ラジオ・テレビの台本・脚本を書く。『七人の孫』『寺内貫太郎一家』等、自分の実感をもとに庶民の生活を温かくかつその暗部をも描いて「ホームドラマの旗手」といわれた。 1980年直木賞を受賞。1981年(昭和56年)飛行機事故で亡くなる。

①記憶力が良過ぎる

この「過ぎる」という言い方って、いいのかしら。テレビ番組に「過ぎるTV」というのがあるし、なんにでも「過ぎる」をつけるのをよく見かける。「好き過ぎる」とか「待ち遠し過ぎる」とか。気持ちは分かる。

(・・・余談でした)

まず思ったこと。なんでそんな細かいところまで覚えているのだろうと思った。

自分の子どもの頃の生活ぶり、家族や学校での出来事もよく覚えていて、

見事に描き出している。

以前、仕事をしていたとき、お年寄りが昔のことを、とても細かいことまで覚えていて驚かされることがあった。まるで、その時のことを「絵」として覚えているようだと思った。

向田さんも、きっと昔のことは「絵」や「写真」それもカラー写真として覚えていたのだと思う。動画なのかも。だって、ある出来事の、友達の服の色や髪ゴムまで覚えているのだもの。その映像が頭に浮かんでくるのだと思う。匂いや音も。

映像はその時に感じた気持ちも、もちろん映している。

この十歳から十三歳の、さまざまな思い出に、薩摩揚げの匂いが、あの味がダブってくるのである。

私はそんなに覚えていない。記憶がかすれていく。もっと記憶力がよかったら、いいエッセイが書けるだろうか。

②昭和の時代と向田家

向田さんは昭和4年生まれ。亡くなったのは昭和56年。51歳。

どこかに書いてあったように、とっても昭和の時代だなあと思う。家庭の様子や父親と母親、生活様式など。向田さんは母と同い年だから、母親の年代になる。戦中も戦後もある。

向田家がなかなか面白いのだ。お父さんがすぐ怒る。時には手が出る。酔っ払って帰ってきて、子どもたちを起こしてお土産のお寿司を食べさせる。横暴と思える行動も、理不尽と思いながら「仕方ない」と思って従う。

今なら、余り恵まれていない父親の生まれ育ちも理解し、家族を想っていた父親の気持ちも想像できる。

自分と性格の似ている私を可愛がりながらも、時にはうとましく思った父の気持ちが、此の頃やっと判るようになった。

母親も祖母もよく観察している。

おかしみと同時に、そこはかとなく、もの悲しさや郷愁を感じるのだ。海苔巻きの端っこが美味しかったよね。

出会いと別れもたくさん出てくる。

③解説は沢木耕太郎さん

文庫本の解説が沢木耕太郎さんだった。わあ、気がつかなかった。

さすが沢木さん、向田さんの作品の魅力を見事に分析、解説してくれている。とても納得できた。文章が視覚的であること、記憶の事も、単に記憶力が良いだけではないと言っている。よみがえらせ方、光の当て方などもあると。

しかし、解説を書き終わったあと、飛行機事故で亡くなったことを知る。その時のことも書いている。

最後に

この中の一編を書き写すことを薦められている。まだやっていない。

気持ちだけは、将来のエッセイスト。道は遠いのである。

父が晩年使っていた机