【取材】ビジネスリスクを強みに変える エフピコのイノベーションとサステナビリティ戦略(後編)

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

こんにちは。後編では、「エフピコ方式リサイクル」とストアtoストアの取り組みや、従業員へのサステナビリティ意識の浸透、新素材開発とリサイクル技術の進化などについて、前編に引き続き株式会社エフピコ サステナビリティ推進室 サステナビリティ企画推進課の若林大介さん、飯田英人さんにうかがったお話を紹介します。

※前編はこちら👇

4者一体の「エフピコ方式リサイクル」とストアtoストアの取り組み

――ベンダーや取引先と共同したサプライチェーン全体での取り組みなどはありますか?

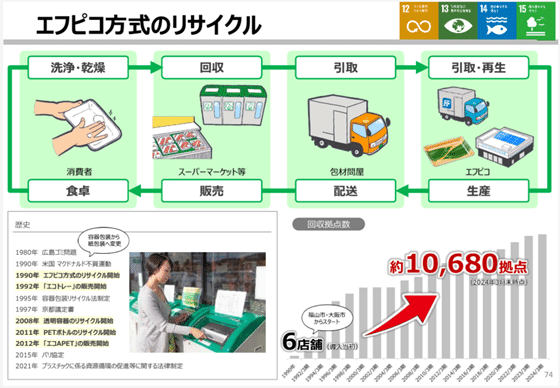

若林さん:お客様、スーパー、問屋、エフピコの4者が一体となって取り組む「エフピコ方式のリサイクル」です。

まず、エフピコがトレーを製造し、次に問屋がスーパーマーケットに運びます。そこでスーパーマーケットはトレーを使用して商品を販売し、消費者には、家で使用した後にトレーを洗って乾かし、スーパーマーケットに来店するついでにトレーを持ってきてもらいます。こうして集まったトレーは再利用のトレー原料として活用されます。スーパーマーケットでは、トレーの回収ボックスを設置したり、そこに回収対象外のものが入らないように告知啓発をしたり、回収したトレーを一時保管するなどの役割を担います。そして問屋は、配達後のトラックが空になるので、その戻り便を活用して回収したトレーを運搬、一時保管し、それをエフピコが問屋に納品した際の戻り便トラックで引き取っています。回収したトレーを物流の静脈ルートに戻すことで、ぐるぐる循環する仕組みになっています。

(出所:エフピコ 2024年 3月期第2四半期決算説明会資料)

若林さん:このエフピコ方式のリサイクルは、秀逸なクローズドループリサイクルなんです。

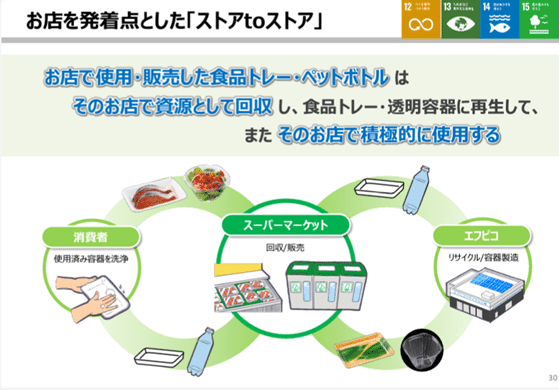

トレーのリサイクルに資するものだけを集め、マテリアルリサイクルで再生したトレーをお店の売り場でお客様の目の触れるところに並べることで、「みんなが持ってきてくれたものをリサイクルして、またトレーにしたものが、お店に並んでいますよ」と説明ができるわけです。また、そのような取り組みをスーパーマーケット様自身が意欲的に行っていることをお客様にお伝えすることにもなります。 これを私どもは、お店を発着点とした「ストアtoストア」の考え方とし、スーパーマーケット様と共同でこのリサイクル活動に取り組んでいます。

(出所:エフピコ 2024年3月期決算説明会資料)

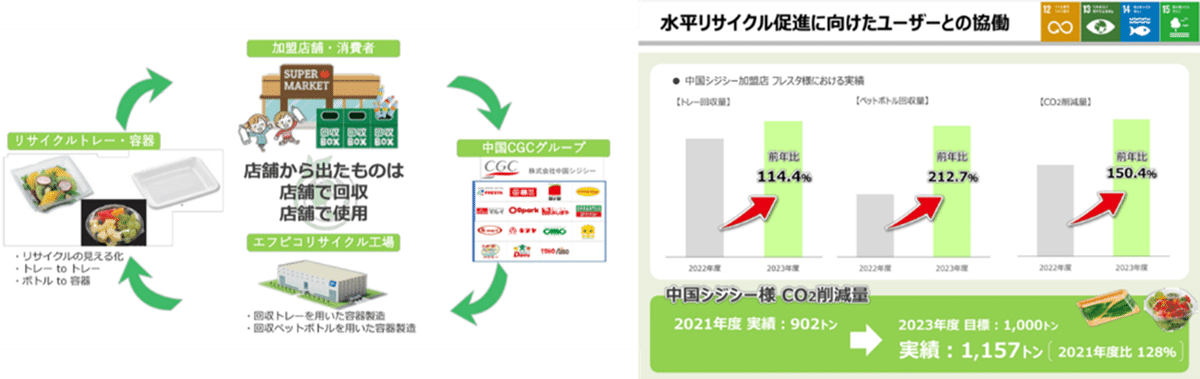

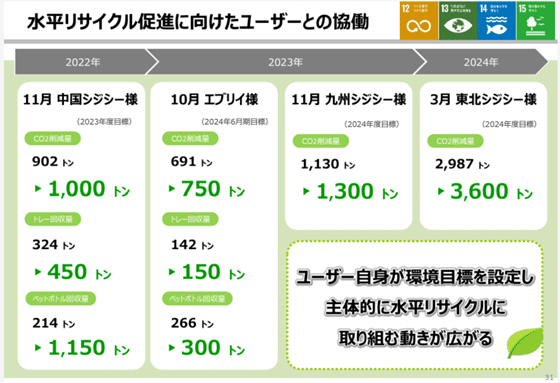

若林さん:現在、「エコストア共同宣言」のように、エフピコとスーパーマーケットが協力してトレーの回収についてアピールする取り組みも増えています。お客様と一緒にプレスリリースを行ったり、回収目標を掲げたりして、回収量を増やす努力を進めています。

(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20221130.pdf)

(出所:エフピコ 2024年3月期決算説明会資料)

若林さん:さらに、お客様にもっと回収トレーをスーパーマーケットに持ってきてもらうためのアピール手段の一つとして、トレーの回収によるCO2削減量を可視化したポスターを作成するサービスも行っています。このポスターは元々店頭の回収ボックスのところに貼ってありましたが、現在では売り場の中に掲示するスーパーマーケットも増えており、「リサイクルしたものを売り場でこういう風に使ってるんですよ」「このトレーは全部、環境に優しいエコトレーを採用しています」とアピールしていただいています。私たちの回収活動は、消費者の方々が分別して回収ボックスに入れてくださるところから始まります。その環境行動が効果的であることをお伝えしたいと思っています。

(出所:エフピコ 2024年 3月期第2四半期決算説明会資料)

(出所:エフピコ 2024年 3月期第2四半期決算説明会資料)

若林さん:回収については下記のような目標を立てており、現在は下のグラフのような状況となっています。

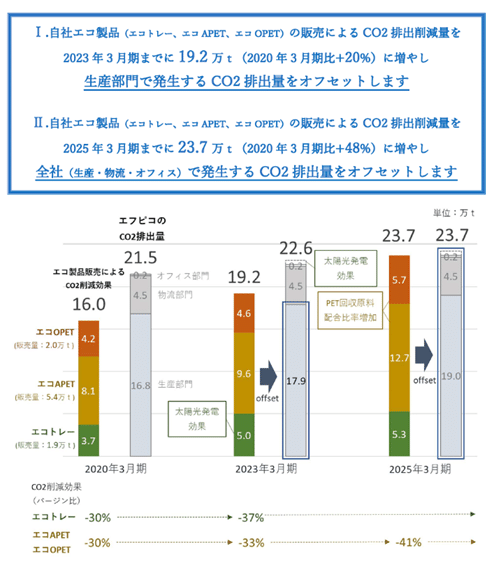

若林さん:2020年3月には、生産トレーの製造過程でのCO2排出量が21.5万トンで製品化後のCO2排出量削減貢献量が約16.0万トンでした。これが2025年3月には、排出量・削減貢献量とも23.7万トンとなり、完全にバランスすると予想しています。2023年3月時点でほぼ近いところまで来ており、2025年3月予想は狙い通り達成できるのではないかと考えています。

ボランティアやフロアホッケーなどの従業員参加型活動でサステナビリティ意識を浸透

――サステナビリティ意識の社内浸透に関して、どのような取り組みをされていますか?

飯田さん:社内浸透の取り組みの一環として、「エフピコ環境基金」を立ち上げ、他の団体とも協力しながら活動しています。この基金は、エフピコ方式の4者一体のリサイクルではどうしても回収しきれないプラスチックごみを回収するために、全国の活動団体に助成して、その活動にエフピコも一緒に参加しようという意図で始めたもので、今年で5年目になります。基金を使ってもらうだけではなく、従業員も一緒に活動に参加することで、活動を知ってもらい、サステナビリティ意識の浸透を図っています。

(出所:エフピコ 2024年3月期決算説明会資料)

飯田さん:ほかにも、フロアホッケーを通じたインクルージョンの推進も行っています。

フロアホッケーは、老若男女問わず、障がいのある従業員も健常者も一緒に楽しめるユニバーサルスポーツです。障がいのある従業員との交流の場を作り、多くの従業員にも参加してもらうことで、モチベーションを上げる取り組みを行っています。

若林さん:エフピコは全日本フロアホッケー競技大会やユニバーサルフロアホッケー西日本大会のメインスポンサーでもあります。こうした活動により、スポーツエールカンパニーとして表彰をいただいています。

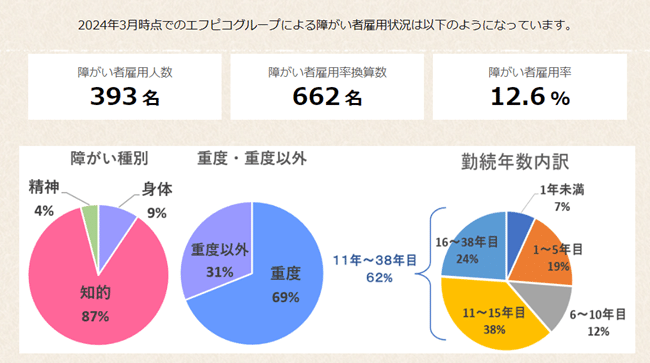

*エフピコグループでは、グループ全体で約400名の障がいのある人材が活躍しています。食品トレー容器の製造や使用済み食品トレーの選別などの基幹業務で活躍する障がいのある従業員は、エフピコの事業展開に欠くことのできない存在になっています。 また、その障がいのある従業員が生き生きと働く職場は、社外から高く評価されており、そのノウハウを生かして取引先の障がい者雇用を支援する取り組みも行っています。

(出所:エフピコホームページ)

(出所:エフピコホームページ)

【動画】選別編(1分52秒)

選別作業、早ワザすぎる…

【動画】製造・組立編(2分)

トレー組み立ての美しい手捌き!

飯田さん:また、これまでは社外への情報開示に力を入れてきましたが、最近は社内への情報発信にも力を入れ始めました。

具体的には年に2回、講師を招いて全社員向けの環境研修会を実施しています。また、社内のワーキンググループにもばらつきがあるため、各部門を通じてCO2の排出量やその意義について詳しく説明する場を設けています。これらの研修や勉強会は、社内向けの情報発信の一環です。

このように、さまざまなシーンで環境についての情報を発信し、最新の情報を共有することに努めています。例えば、営業部門ではライバル企業と比べてどうかというところが最も重要です。そのため、トレーのリサイクルや環境に関する計算方法についても詳しく説明する必要があります。一方、リサイクル部門では、「なぜこの取り組みを行っているのか」という、そもそもの意義の理解から始めます。

また、課長クラスが求める環境情報、販売員が必要とする内容、バイヤーが関心を持つ情報など、職種や役職によって欲しい情報は違います。このように、それぞれの使うシーンや対象とする従業員のレベルに合わせた情報を社内掲示板などで社内向けに開示していくことに取り組んでいます。

持続可能な社会実現に向けて、新素材開発とリサイクルを進化させるエフピコの挑戦

――エフピコの理想の姿や、理想の社会はどのようなものだと想像されますか?

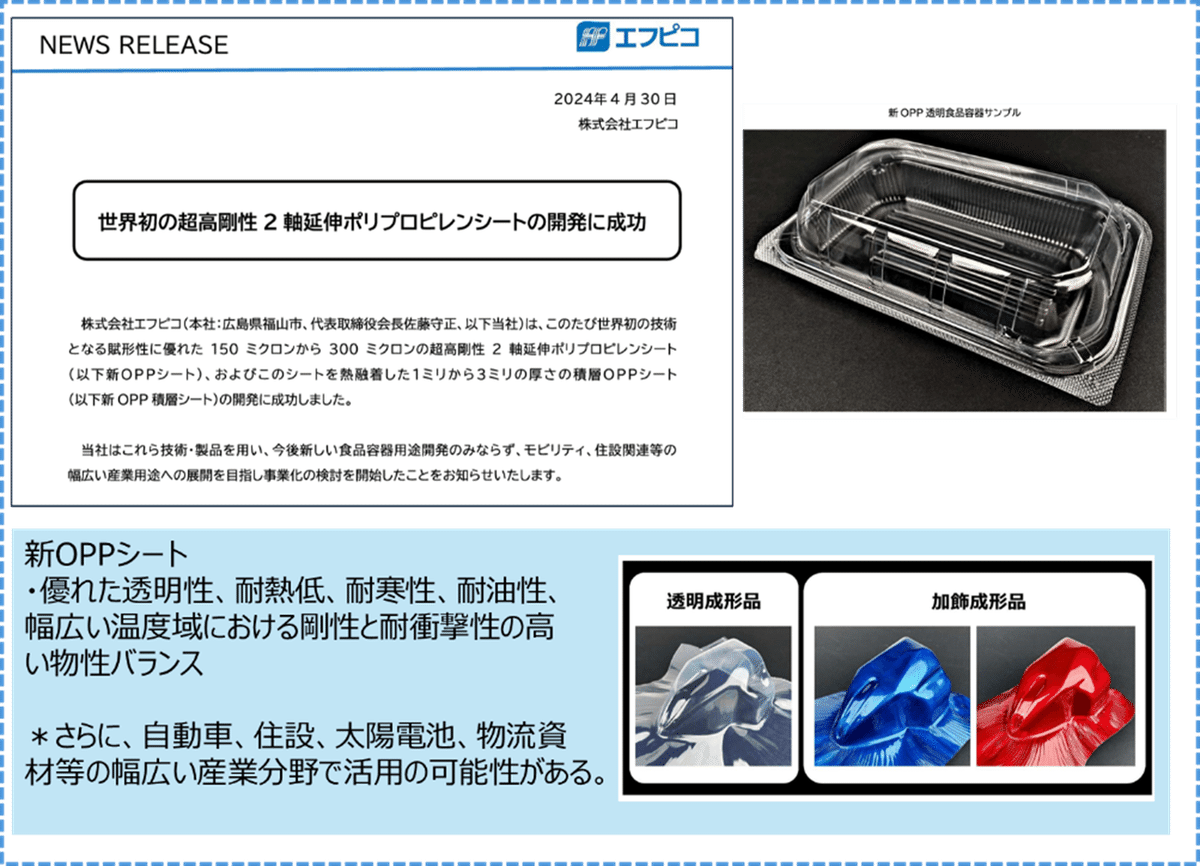

若林さん:現在の技術がさらに向上していくことが理想の1つです。現在、我々は独自素材の研究を進めており、ポリプロピレンを二軸延伸してOPP(二軸延伸ポリプロピレン)という新しい素材を作ろうとしています。この素材は容器にも使えますが、積層技術を開発することで、モビリティや住設関連など幅広い分野で応用できる可能性があります。このように、新しい素材の開発によって事業の幅が広がり、将来的にはトレー以外のより大きな製品を作れるようになる可能性があります。

若林さん:また、例えば、温かいものや美味しいものをそのまま持ち帰ることができるような状態を提供していかなければならないと考えています。これから高齢化社会が進行する中で、ガスコンロを使うことが難しい高齢者が増えることが予想されます。そこで、ガスを使わずに電子レンジで美味しく食べられるような食生活が必要になってくる、そんな社会も見据えています。

――長く使える素材、機能的に優れた素材、それをリサイクルして何度も使えるような持続的な状態を作ることが理想なのですね。

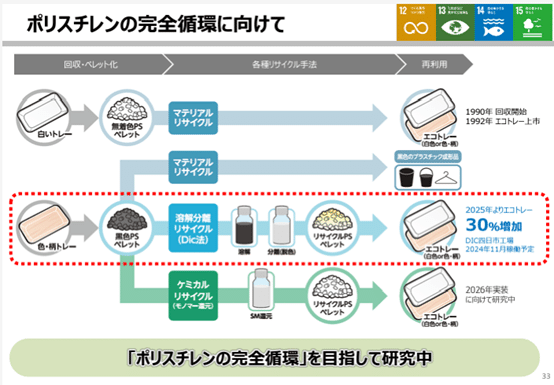

若林さん:そうですね。リサイクルでいうと、トレーには白いトレーとカラートレーがありますが、カラートレーは黒いペレットにしかならないため、現在はそのまま販売しています。これを白いトレーに戻す技術を開発するため、カラートレーからインクを抜く技術を持つDIC株式会社と共同で研究を進めています。来年には、カラートレーから作られた黒いペレットも白いシートに再生できるようになる予定です。

(出所:エフピコ 2024年3月期決算説明会資料)

――ものづくりの輪も、人の輪づくりの輪も、どんどん進化しているエフピコの今後のサステナビリティ推進に注目ですね!

まとめ

今回はトレー製造会社・エフピコのサステナビリティ推進について、マテリアリティやマネジメント体制、4者一体のリサイクル方式、従業員参加型のサステナビリティ社内浸透の取り組みなどをご紹介しました。その中で特に重要なポイントとして、以下の3点が示唆されました。

自社独自の生き残り戦略としてのサステナビリティの取り組み:市場や環境問題の変化に敏感に対応し、お客様のニーズを迅速に反映した商品開発を行うことで、サステナビリティを重視した経営を自社の生き残りのための活動として実現してきた。その結果、サステナビリティの取り組みが現在では他社が真似できないエフピコの強みとなっている。

それぞれの参加者にメリットのあるリサイクルの仕組み:エフピコ方式のリサイクルでは、参加するステークホルダーが少しずつ負担を分担し、それぞれが利益を得られる仕組みを構築している。同様に、「ストアtoストア」やCO2削減可視化ポスターも参加するステークホルダーがメリットを得られる仕組みにすることで、取り組みを広げやすく、継続的なものにすることに成功している。

現場主義に基づくサステナビリティの取り組みの発信:工場見学での対外発信や、エフピコ基金やフロアホッケーを通じて社内浸透の取り組みを行っており、参加者は実際に体験することでその取り組みに興味を持ち、より身近に感じることができる。

食品流通には欠かせない存在である食品トレーのメーカーとして、サステナビリティの取り組みを推進してきたエフピコの取り組みはいかがだったでしょうか。

プラスチックごみ問題や地球温暖化などのビジネスリスクをイノベーションによって自社の強みに変え、新たな事業展開につなげるエフピコの取り組みは参考になる部分が多いのではないでしょうか。

特に、製品製造とリサイクルの「ものづくり」と、さまざまな人々のつながりを生む「人の輪づくり」の進化を通じて、事業成長と持続可能な社会への貢献の両立を目指し、新たな価値を創造している点は注目すべきです。

エフピコのサステナビリティへの取り組みは、お客様のニーズや時代の変化に応じてさまざまな新しい挑戦を続けており、今後のさらなる展開が期待されます。

――若林さん、飯田さん、ありがとうございました!

今回の記事にいいねと思ったら、スキをお願いいたします💡

エフピコグループのサステナビリティの詳細はこちら👇

サステナビリティ取り組み企業の紹介 その他の記事はこちら

#サステナビリティ #事例 #メーカー #食品トレー #容器包装 #水平リサイクル #CO2削減 #ボランティア #ダイバーシティ #インクルージョン #障がい者雇用 #新素材開発 #流通 #サステナビリティ経営 #エフピコ #流通経済研究所