【フードバンク取材】~誰もが過ごしやすい社会作りを~ フードバンクそおの取り組み

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

弊所では、農林水産省と連携して大規模・先進的フードバンクの活動支援事業を実施しています。今回はその団体の1つであるフードバンクそおの活動についてご紹介します。オンラインにて、川添 義一さんにお話を伺いました。

■活動の概要

――まずは団体の活動について教えてください。

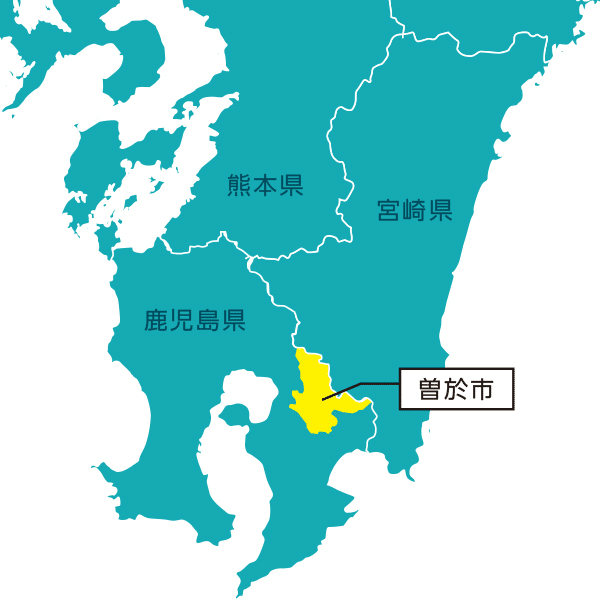

フードバンクそおは、障害をもつ方々への支援を目的とする障害者協議会の会員が運営する団体です。鹿児島県曽於(そお)市を拠点として、障害を持ち困窮する方への支援に苦慮してきた経験や、当事者・家族としての経験から、誰もが過ごしやすい社会づくりに寄与したいと願い、生活困窮者や子ども食堂などを応援するフードバンク活動に取り組んでいます。

――団体の基盤としては、障害を持つ方の支援が中心だったと思うのですが、現在は生活に困窮される方のサポートや子ども食堂の応援など支援の幅を広げていらっしゃいますね。

2018年ごろに、身体障害者協議会と、地域のまちづくりを担う団体が協力して、食べ物が不足して困っている方を支援する方法としてフードバンクの活動を始めました。

始めてみると、身体的な障害があって困っている方だけでなく、精神面での疾患を持っている方、薬物やアルコールへの依存に悩む方、DV被害に遭われた方など様々な理由で困窮されているケースがありました。

地域でフードバンクの活動をしているのは私たちだけなので、そのように生活に支障がある人は全員私たちが支援すべき対象だろうと議論しながら、幅広く食品を提供するようになりました。その流れから、現在ではひとり親家庭支援や子ども食堂などの応援にもつながっています。

――フードバンクの活動は、地域の支援の現場とどのようにつながっているのですか。

私自身が福祉事務所で仕事をしていたこともあり、様々な分野での支援現場で聞いていた声なのですが、相談員にとっては、目の前にいる相談者が食べるものがなくて苦しんでいるというときに、何も支援する制度がないのはつらいと感じることが多々あります。そのようなときに、何か食べるものを渡せる仕組みがあることは非常に重要で、それは当然、相談者への直接的な支援にもなりますし、同時に相談員たちの苦しい立場を少し和らげるような側面もあると思います。それもフードバンクを立ち上げた一つの目的としてあります。

現状では、フードバンクとして集めた食品の一部を地域の生活相談支援センターにストックしてあるので、相談者が窓口に来られた際に、残念ながら制度的な手当が受けられなくても、ひとまずセンターから食べ物は支援できるようになりました。また、生活保護の相談者についても、申請してから通知が出るまでの当面をつなぐ食品をお渡しすることができています。

その生活相談支援センターは家庭の相談、児童の相談、障害者の相談と多方面でつながっていますので、それぞれの方面での相談員が、生活に困っている方の状況を見ながら、必要に応じて食品を提供するという連携体制をとっています。

例えば、個々の家庭の状況を見ずに一律に食品のセットを作って送ってしまうと、水道もガスも止まっているのに鍋で作るラーメンが届いてしまうということもありえます。そうなると、結局食べられぬままロスになってしまいます。また、親が料理をする余裕がないので子どもが自分で食べられるものが必要だという状況もあります。そのため、相談員が個々のケースを把握したうえで、その家庭の状況にあった食品を手渡しすることが多いですね。

――支援先に提供する食品は、どのように集めているのですか。

地元企業の皆様や、全国の企業等からの食材提供、加盟する全国フードバンク推進協議会等からの提供支援を受けています。国や自治体の災害用備蓄品の受入れもありますし、地域のイベントなどでフードドライブを実施してご家庭からの食品寄贈もいただいています。

食品取扱量は年間でいうと25‐27トンで、それを延べ1万人ほどの方へお渡しして支援しています。

(HPより転載)

■補助制度の効果的な活用

――支援現場とのネットワークをしっかり築かれていると感じます。それら連携先へ食品を提供するにあたり、食品取扱量を増やしていくことが重要だと思うのですが、拡大への取り組み状況を教えてください。

まずは、活動継続のための設備の確保が重要です。長期的に使うコスト面 も考慮して、保管場所や車両などが必要になってきます。

近年では、赤い羽根共同募金のフードバンク活動等応援助成を受け、食品の保管庫と冷凍冷蔵庫を導入できました。また、企業から冷凍庫の寄贈もありました。それにより、冷蔵保管が必要な食品の取扱いが可能になったので、地元の食肉を扱う企業との支援提携締結につながり、年間で400‐500キロほどのお肉を提供いただけるようになりました。

また、農林水産省の補助金を利用して、子ども食堂などのスペースを倉庫として借りているのですが、それら三か所にも冷凍冷蔵庫がそれぞれ置いてあります。それらの場所と設備が確保できたおかげで、冷凍食品提供の申し出をいただいたときに、かなりの量が来ても受けとれるようになったことは非常にありがたいです。定期的にあるわけではないのですが、お肉以外にも冷凍のお弁当を500個もいただいたり、アイスクリームやクリスマスケーキなどの提供もあったりしました。

――大型の冷蔵設備があると、扱える食品の量も種類もかなり増えますし、保存期間が長いことも大きな利点ですよね。助成金を効果的に活用して、保管場所や設備などの活動基盤を着実に整備されている点は、1つのモデルケースだと思います。

ただ、現状として財政面では補助金や助成金などに頼る割合が大きく、8‐9割を占めている状況です。発展のことを考えると、現在のように子ども食堂の一角を保管場所としてお借りするような形ではなく、民間の倉庫を借りる体制への移行や、衛生管理・物流のチェックシステムなどの導入が必要になるのですが、そうすると運営コストが上がります。そのため、助成金だけではなく、企業や個人からの寄付を募るところに力を入れていきたいと思っています。

■2025年が転換点に

――活動資金を集めることは多くの団体にとって課題になっている部分ですが、どのようなアプローチを検討されていますか。

広報の強化を考えています。ホームページなどウェブの仕組みを活用した発信などは、私たちが苦手としている部分で、今はまだ十分な取り組みができていません。

しかし今年は、地域で子ども食堂の運営や不登校児の支援などをしている団体と連携を深めていこうと計画しており、そのメンバーはみな若い世代なので、これまでできなかった新しい活動やその発信などができるようになると期待しています。彼らは、自分たちでできる支援の幅を広げるためにフードバンクや子ども宅食などの事業を始めることを検討していたのですが、地域に既に私たちのような団体があるので、別々にやるのではなく、一緒にやっていこうという話をしています。子ども宅食の団体との連携も並行して進められているので、よい相乗効果が出るとよいですね。

また、地域おこし協力隊として地域に来た方がそのままこちらで会社を立ち上げて活動を続けているので、その方とも協力体制を築いていこうと話しています。他にも、B型就労支援の施設を立ち上げた団体があり、食品提供のご相談を受けたところから、連携できるところは一緒にやっていこうという検討をしています。そのように、地域において、若い世代の方が関わる生活支援の団体が複数立ち上がってきているので、ネットワークをつなげていきたいと考えています。

これまでの連携の事例として、困窮世帯の子どもたちに学習支援を行う団体と連携して食料支援をしているのですが、ひとり親家庭児童の経験格差問題に少しでも貢献できるように、子どもたちと農業の収穫体験や、植樹活動などのイベントを一緒に実施しました。市民祭りやコンサートでフードドライブをやろうという提案を受けて連携したこともあります。今後、そのように活動の幅が広がっていくのが望ましいですね。できることが増えていって、発信も充実していけば、企業へのアプローチや活動資金集めなども今よりもっと取り組みやすくなるかと思います。その意味で、色々な団体と連携の話が進んでいる今年2025年は大きな転換点になります。

――地域の新しい団体との連携が進むと、ネットワークの幅も多様性も一気に広がりますね。大きな可能性があると思うのですが、そのきっかけは何だったのでしょうか。

わたしたちが食品を扱っているので、その食品がつなぎ役になっていると感じます。各種団体の支援の対象となる方や、困っている原因も様々なのですが、食べ物の重要性はみな同じです。なので、その提供を通じて一緒にできることをやっていくというネットワークができつつあります。

■今後の展望

――長期的な観点では、今後どのような課題が考えられますか。

今私たちが食品を提供している施設・団体があるのは6つの市と2つの町なのですが、それも今後広がっていくだろうと思います。その過程では、他の地域のフードバンクとのつながりが重要になってきます。今、鹿児島県内にはフードバンクの活動をしている団体が10程度あるのですが、あまり連携は進んでいません。

鹿児島県は薩摩半島と大隅半島に分かれていて、鹿児島市がある薩摩半島のほうに企業などが多く、大隅半島は農業が主体です。フードバンクの活動についても、薩摩半島のほうに団体数が多く、大隅半島では支援が届きにくい地域もあります。県内の食支援のバランスが取れるようになるとよいですね。

(ジャパン九州ツーリスト社HPより転載)

また、私たちの拠点がある曽於市は、地理的には鹿児島の北の端に位置していて、隣の宮崎県都城市が非常に身近な存在です。行政的には別地域となってしまいますが、実際には同じ生活圏で人の行き来も多いので、県内だけでなく、その都城市にあるフードバンクともなにか一緒にできることがあるとよいと思います。

(曽於市観光協会HPより転載)

それから、先ほどお話したように今年以降地域の団体との連携が進んで人員体制が強化されれば、今までできていなかったNPO法人化ということも視野に入ってきます。今後、フードバンクへの国の備蓄米の提供が法人に限られるということもありますし、補助金申請についても法人化していることが条件になっているものがあります。信頼感醸成にもつながると思いますし、活動資金を集めつつ次の段階に発展するためには法人化が必要なのかと考えています。

――まさに、今年進めていく他団体との連携が今後に向けた大きな転換点となるんですね。

はい。私たちの団体はみんなボランティアでやっているので、そこを今後どうしていくかという課題はありますが、地域づくりの新しい展開に向けた希望が少し見えてきました。

■編集後記:支援の重さ

この取材は、2025年の1月に実施したのですが、その直前の年末年始時期において、フードバンクそおが支援に関わっていた方が複数名亡くなられたとお聞きしました。12月は生活困窮相談が毎日のようにあり、食料支援件数も増えたそうです。生活保護制度だけでは対応できないケースが多々あるとの現場の声もお聞きし、改めて、一日一日を支える食の支援の重要性を感じました。

公的なセーフティネットの整備が社会福祉の大きなポイントだと思いますが、そこから漏れてしまうようなケース、そこまで至らないけれど困窮しているというケースを支援するフードバンクの活動の意義も同様に大きいです。

令和6年の農林水産省補正予算では、従来の食品ロス削減の観点からのフードバンク支援事業に加えて、経済的困窮者の食品へのアクセス確保という観点での支援がなされます。その背景には、食を支援する活動の重要性が増していることがあるのだと考えます。

私たち研究所メンバーは、現場で実際に支援活動をすることはありませんが、現場のみなさんが少しでも活動しやすくなるようなサポートを通じて、その支援の重さを間接的にでも一緒に担っていければと思います。

川添さん、貴重なお話をありがとうございました。

▼フードバンクそおの活動詳細はこちら👇

▼フードバンク取材をもっと見る👇

▼サステナビリティに関するほかの記事もぜひご覧ください👇

#フードバンク #フードロス #食品ロス #子ども食堂 #社会課題解決 #流通 #流通経済研究所