【フードバンク取材】~社会貢献・就労支援へ向けて~ フードバンクとくしまの取り組み

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

弊所では、農林水産省と連携して大規模・先進的フードバンクの活動支援事業を実施しています。今回はその団体の1つである認定NPO法人フードバンクとくしまの活動についてご紹介します。オンラインにて、事務局長の川上 健太さんにお話を伺いました。

(HPより転載)

■活動の概要

――まずは団体の活動について教えてください。

川上さん:

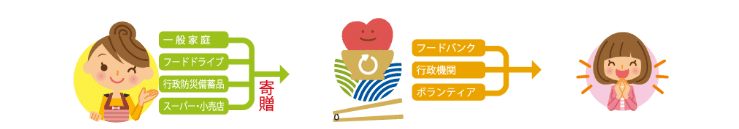

フードバンクとくしまは、2012年から徳島県で活動している認定NPO法人です。県内の複数の企業や協同組合等が力を合わせて、食品ロス削減と生活困窮者支援のために活動しています。

もともとの成り立ちは、徳島県労働者福祉協議会の生活困窮者支援事業から始まりました。同協議会が長年困窮者支援に取り組んできた中で、食の支援をより整備することに課題がありました。そのため、2010年ごろから少しずつ注目されるようになったフードバンクの仕組みについて、徳島県内のアンケート調査や研修会を開催し、食品ロス削減という環境のための活動を生活者困窮支援につなげることを目指して、労働者協同組合ワーカーズコープ・徳島県労働者福祉協議会・徳島県勤労者福祉ネットワークの3団体が中心となり団体を立ち上げました。

以来、企業や個人から寄贈を受けた食品などを、支援が必要な方にお渡しするフードバンク事業を中心として、連携する協同組合間で場所や人員を出し合う形で運営されています。事務局団体や協力団体に協同組合が多いのが特徴の一つだと思います。

――団体として、「社会貢献・就労支援」という側面を大事にされていると思うのですが、その点について教えてください。

川上さん:

私たちが大切にしている5つの柱(下図参照)というものがあるのですが、そこでは団体のもともとの成り立ちである社会福祉や生活困窮者支援の流れを汲んで、セーフティネットや自立支援のための活動があります。

参考:フードバンクとくしまが大切にする5つの柱

食品ロス削減は重要な社会課題ですが、そこだけに焦点をあてて取り組むのであれば、私たちのような多様な基盤を持つ協同組合が集まって活動するというより、より専門的に特化した団体のほうが良いのかもしれません。 では、なぜ私たちが一緒になっているかというと、それは地域や家庭の問題と強い関わりを持つ仕事をしていて、その問題をなんとかしたいという共通の想いを持っているからです。

例えば、5つの柱の中には、「中間的就労の創造」があります。これは、生活困窮者自立支援制度における徳島県内の職業体験の場として、ひきこもりなどの問題を抱える若者たちと農園作業などを共に行う事業です。

協同組合にも色々なものがありますが、やはり家庭と深く関わる仕事が多く、特に社会参加できない若者の存在というのは複数の組合が向き合っている課題です。例えば、学生生協は直接的に関係がありますし、医療生協は家庭における健康と就労の問題という側面からケアしています。

そのように、各協同組合が課題として共通認識を持っているのがセーフティネット・就労支援などの福祉に関わる活動です。そのため、団体にとってはフードバンクの事業が一番大きな領域ですが、それだけではない複合的な社会貢献活動をしていくことが団体をまとめる『かすがい』のようになっていると感じます。

■年末の一大イベント

――セーフティネットにつながる活動として、毎年、年末に非常に大規模なイベントをされているとお聞きました。

川上さん:

「越年支援」というイベントです。年越し派遣村という有名な取り組みがありますが、やはり経済的に困窮している方にとっては、年末年始期間に支援が受けにくくなるのは切実な問題です。

私たちの団体でも、地域の困窮者支援を考えたときに、「自分たちも正月休みは取らなければならないけれど、その間のことが心配な人がいる。だから休みに入る前に3日分の食料を渡しましょう」ということで12年前に始めました。

最初の年は、対象者7名の方に食料を渡すところから始まりましたが、年々規模が拡大し、近年では1,000人以上の方に支援の物資を提供するほどになりました。

――1,000人ですか。それはすごい規模ですね。それほど人が集まるのにはどのような背景があるのでしょう。

川上さん:

受け取りの条件や所得制限などを定めていないことが大きいと考えています。これは、理事会の議論でも賛否両論あるのですが、本当は支援が必要だけれど声を上げていない人に対して支援を届けるためにあえて制限を設けていません。

現在、自治体などの支援を受けられている人は、窓口に相談に来ることができた方です。一方で、世間に迷惑をかけたくないと考えて、困窮状況をどこにも相談できない方もいます。あるいは、周囲との関わりが薄く、窓口を知らないということもあるかもしれません。そのような方は、困窮者を対象とした場には相談に来ません。

そこで、私たちの越年支援の場では、受け取りの条件を設けないことにしました。また、食品の支援だけではなく、企業等から提供のあった電化製品や生活用品なども会場に並べ、希望する方が持って帰れるようにしています。

(HPより転載)

そうすると、多くの方は「無料でもらえるならば」という気軽な雰囲気で来場されます。しかし、1割くらいの方には、明らかに切羽詰まったような表情や、他の方とは少し違う行動が見受けられます。そういった方に対して、私たちスタッフがその場で声をかけ、併設している社協さんの相談窓口にご案内します。

例えば昨年の例では、かなり高齢の方が毛布を何枚も引きずりながら持って帰ろうとしている姿が目に留まりました。そこで、お声がけをしてお話を聞いたところ、その方の家では、電気もガスもすべて止まっているという状況でした。そのような状況にもかかわらず、どこにも相談せずにいたとのことだったのですが、私たちの越年支援に来てくれたことで、社協さんにつないで緊急の支援をすることができました。

――制限を設けずに参加しやすい状況を作ったからこそ、支援を受けるべき人に支援を届けることができたんですね。セーフティネットとしては非常に意義深いことだと思いますが、確かに賛否両論がありそうですし、規模が大きくなる分、準備・運営がかなり大変そうですね。

川上さん:

そうですね。毎年、大論争と大パニックが起こりながらも実施しているのですが、それでも支援が必要な方に届けられるのはやはり重要なことだと考えています。

■発信の重要性

――1,000人の方が集まるというのは、簡単なことではないと思うのですが、どうやって告知などをされているのでしょうか。

川上さん:

毎年、徳島新聞に取り上げてもらっています。徳島新聞は、県内で購読率が高く、そこに掲載されることは非常に広報効果が大きいです。近年はSDGs関連などを熱心に取材して発信されているので、その関係で越年支援の特集や支援物資募集のための記事を掲載していただきました。

別の事例ですが、フードバンクとくしまから能登半島の被災地に支援物資を送ったことが新聞掲載された際には、企業から追加の物資提供を受けたこともあります。

――影響力のあるメディアで扱ってもらうことはやはり重要ですね。それに加えて、フードバンクとくしまでは、自団体のHP上でも活動報告などをしっかり継続されていますね。活動報告は四半期に一回という団体も少なくないと思いますが、フードバンクとくしまのHPでは、毎月更新しているように見えます。

川上さん:

あまり凝ったものではないですが、「フードバンクとくしまニュース」という形で毎月書いています。今の報告内容が十分だとは思わないのですが、支援者のみなさんに活動内容が伝わらないということは避けたいので、発信することが大事だと考えて継続しています。

――発信を続けて、変わったことはありますか。

川上さん:

社会情勢の影響もありますが、12年前に団体を設立したころと比べるとだいぶ変わりましたね。設立当初のころは、協同組合のネットワークで企業などに訪問することは出来たものの、フードバンクへの理解を得ることは難しかったです。それが、今ではどの企業でも、経営層の方はSDGsへの関心が高く、フードバンクとくしまのことも「新聞で見た」と言われることが増えました。飛び込みで訪問したとしても、食品ロスの問題や団体の説明などを聞いてくれますし、門戸がかなり広がったと感じます。

ちなみに、発信という面でいうと、私たちはキッチンカーを使って毎月、出前子ども食堂をやっているのですが、その車が県内を走っていること自体が広報活動になっているようです。

(HPより転載)

――キッチンカーで出前子ども食堂というのは珍しい取り組みですね。それは団体で所有しているものなのですか。

川上さん:

はい。「秋山達子ども未来基金」という枠組みで購入しました。この基金は、以前、個人の方から1,000万円の寄付申し出をいただいた際に、金額があまりに多いのでそのまま受け取るのではなく、基金という形で活用させていただくことになったものです。地域の子どもたちのための活動やそれに従事する団体などを支援する基金として、運営委員会が規約に基づいて運用しています。

――個人の方からの支援で1,000万というのはすごいですね!

川上さん:

非常にありがたいです。さらに、その基金で購入したキッチンカーを使って子ども食堂を開催していることがまた徳島新聞で紹介され、反響があったので大きな出来事でした。

■今後の展望

――発信の成果もあいまって、フードバンクとくしまは県内全域をカバーする組織として頼られる存在になっているのかと思いますが、今後はどのような役割を期待されているのでしょうか。

川上さん:

今、四国も含めて広い範囲で関心が高まっているのは防災への備えです。先日南海トラフ地震の警報が出たこともあって、自治体とフードバンクとの連携体制の検討も進んでおり、最近、注目されているBCP(※)を官民連携で一緒に作成する取組みが始まっています。

徳島県の県内全域で活動しているフードバンクは私たちだけなので、有事の際の食の支援という点で貢献できるようにしたいと考えています。直近では、能登半島の被災地支援でのフードバンク活動状況などの情報も共有を受けていますので、それらも参考にしながら議論しています。

また、県内だけでなく、四国4県で活動している主要なフードバンク団体をつなぐネットワークの構築も進めています。やはり、有事の際に初めて会うフードバンク同士では効果的な連携ができませんので、事前にお互いの活動や物流を理解して、緊急時の相互支援の仕組みを作っておく狙いがあります。もちろん、平時においても、そのネットワークが四国の大きなハブとなって、寄贈の受け皿と分配の機能を持てるといいかもしれません。県域を超えたネットワークの先進事例である東北フードバンクセンターの連携体制を参考にしつつ、四国4県ネットワークを法人として立ち上げる準備をしています。

ネットワーク構築に向けた議論がなされた

(HPより転載)

――弊所でも、以前東北フードバンクセンターへの取材を行ったのですが、県域を越えたネットワークの重要性を教えていただきました。平時においても、相互に食品を融通しあえるなどのメリットが大きいと思いますが、やはり近く起こることが想定される南海トラフ地震の備えは絶対に必要なものだと思います。官民共同での体制構築とあわせて、簡単なことではないでしょうが、ぜひ一歩一歩進めていってください!

■編集後記:サステナビリティのサステナビリティ

記事本編には収まらなかったのですが、インタビューを通して印象的だったのは、事務局長の川上さんがお話されていた「ゆるい空気」という言葉です。この言葉は、ボランティアの方について質問したときに出てきたものなのですが、手伝いに来てくれた方に指示らしい指示を出すわけではなく、最低限のことだけ伝えて、作業内容も時間も自由にやってもらう、というお話でした。そのゆるい空気に合う方が長く参加してくださっているそうです。そしてその方たちのおかげで現場が回っていると。

また、外部の企業や団体との関係性においても、できることとできないことを明確に伝えて、対応できないことは無理をせずお断りするとのことです。それでも、日ごろの活動や、一大行事である越年支援、四国のネットワーク構築など、必要なことを着実に進めていらっしゃいます。

SDGsという言葉が表すように、食品ロス削減や困窮者支援はサステナブルな社会を作るチャレンジだと言えます。そのチャレンジの現場も、やはり無理なくサステナブルであるべきなのかもしれません。シリアスな課題に取り組みつつも、張り詰めてすぎてつらくならず、ある程度ゆるい空気でがんばる。サステナビリティな取り組みを継続するための組織サステナビリティの重要性を学ばせていただいた気がします。

川上さん、貴重なお話をありがとうございました!

▼フードバンクとくしまの活動詳細はこちら👇

▼フードバンク取材をもっと見る👇

▼サステナビリティに関するほかの記事もぜひご覧ください👇

https://sustainability.dei.or.jp/