自家醸造(ノンアルコール)を始めてみた #1

ビール(ノンアルコール)の自家醸造を昨日から始めてみたので、記録を残しておく。

行動前夜

ここ数ヶ月、最近の世のブームに乗っかって週末に近隣のクラフトビールの醸造所を巡ってビールを飲むのが楽しみの一つになっている。

私自身、もともとは国内大手メーカーが作るビールぐらいしか飲んでおらず、あの味がビールの味だと考えていた。しかしながら、この趣味のようなものを始めてみて、ビールの多様さ・奥深さに気づき、それと同時にビール自体への興味が増していった。

そうすると、だんだんと自分でもビールを作れないかと考えるようになっていった。おそらく、同じことを考える人は結構多いんじゃないかと思う。しかしながら、頭の中に国内では醸造法により無許可での醸造は出来ないといううろ覚えの知識があり、かといって今の仕事を手放してビールの醸造所に転職するというほどの度胸もなく、暫く悶々とした日々を過ごしていた。

しかし、よくよく考えてみれば、醸造法に関して私には前述のうろ覚えの知識しかなく、まだきちんと調べた事が無いことにふと気が付いた。そこでちょっと調べてみると、国税庁のサイトに下記のような記述があった。

酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。

…すなわちこれは、アルコール分1度未満なら自家醸造できるということではないか?というか、同じページにアルコール分が1度未満になるように作ってくださいと書かれている… というかそれ以前に、ビールキットなんてものがあるのか…

行動開始

というわけで、Amazonで下記のビールキットを注文して、家に届いたのが先月の31日となる。

届いたキットには、仕込み方の説明書が入っており、それによるとこのキットの内容に加えて、下記のものが必要となるようだった。

・大きめの鍋

・お玉

・缶切り(モルト缶を開けるため)

・棒温度計

・空きペットボトル

・砂糖160g

・漏斗(ポリタンクに液を入れるため)

・重量計

ある程度は今あるキッチン道具が使える。鍋は…それほど大きくはないが、ない事は無い。とりあえず現状持っていない缶切り、棒温度計、砂糖、重量計、漏斗を買い足して、合計13,500円程度の出費になった。

あと、かなり大事な注意点として、付属の説明書には推奨レシピとして海外のレシピが記載されている。なので書いてある数字のまま作ると、アルコール分が4.2%あるお酒のビールが出来てしまう。日本の法律の範囲内でやるには、仕込み量以外の分量を全て1/5程度にする必要がある。この辺りの計算は、下記のキットの販売元のサイトで確認できるようになっている。

ひとまず、ここまで準備をして最初の週末を迎えた昨日、いよいよ初めてのビール(ノンアルコール)の仕込みを始めた。

仕込み前準備

基本的な作業手順は、添付の説明書に従って進めた。

まずはポリタンクに水を入れ、まずは17ℓと19ℓのラインに目印をつける作業から始めた。説明書には19ℓ仕込みの場合と17ℓ仕込みの場合の作り方が記載されており、それぞれの仕込みをする際の水量の目安にするようである。

ポリタンクには、500mℓのペットボトルを使い、何度入れたか数えながら水を入れていった。

そしてこんな感じで、各水量の位置にマークを付けた。

マーク付けの作業が完了したら、次は仕込みで使う全ての道具を消毒する作業を行った。説明書には明記されていなかったが、何人かの先達の記録を読む限り、ここで消毒しておかないと雑菌が繁殖して失敗してしまうようである。

ということで、先ほどポリタンクに入れた水に、台所用漂白剤を混ぜて、この後使う予定の道具をみんな放り込んだ。

鍋も同様にして消毒し、ついでにポリタンクに入らなかった道具も放り込んだ。初めてなので、失敗しないよう念入りに3時間程度漬けておいた。

仕込み作業

いよいよ仕込み作業本番開始である。

まずは、鍋に水を張り沸騰させていく。

そして、沸騰するのを待っている間に砂糖160gの用意と、モルト缶の開封作業も進めていく。

今回は、キットに一緒に入っていたこのモルト缶を使う。モルト缶の中には、ビールの元になるモルトエキスとホップを混ぜ合わせた液体が詰まっている。ちなみにラガーと書いてあるが、出来上がるのはエールらしい。

上部の銀色のふた(これが滅茶苦茶に固い)を開けると、酵母菌が入った袋がある。この酵母菌がこれから発酵をしてくれる。ひとまずこれはよけておいて、缶切りでモルト缶の蓋を開封していく。

鍋の方に戻り、湯が沸騰したところで火を止め、用意した砂糖とモルト缶の中身340g(1/5本分)を鍋に入れていく。そしてよく溶けるまで混ぜる。混ぜ終わったら、赤出汁の味噌汁みたいな感じになる。

次に、冷水に浸けて粗熱をとっていく。なお、ここからの作業は床を汚しそうなものが多いので、風呂場で行った。

鍋に棒温度計を入れて液温を見ると、だいたい40度程度まで下がっていた。この液に水を加えていくことを考えると、すでに次の工程へ行っても良いころ合いだと判断した。

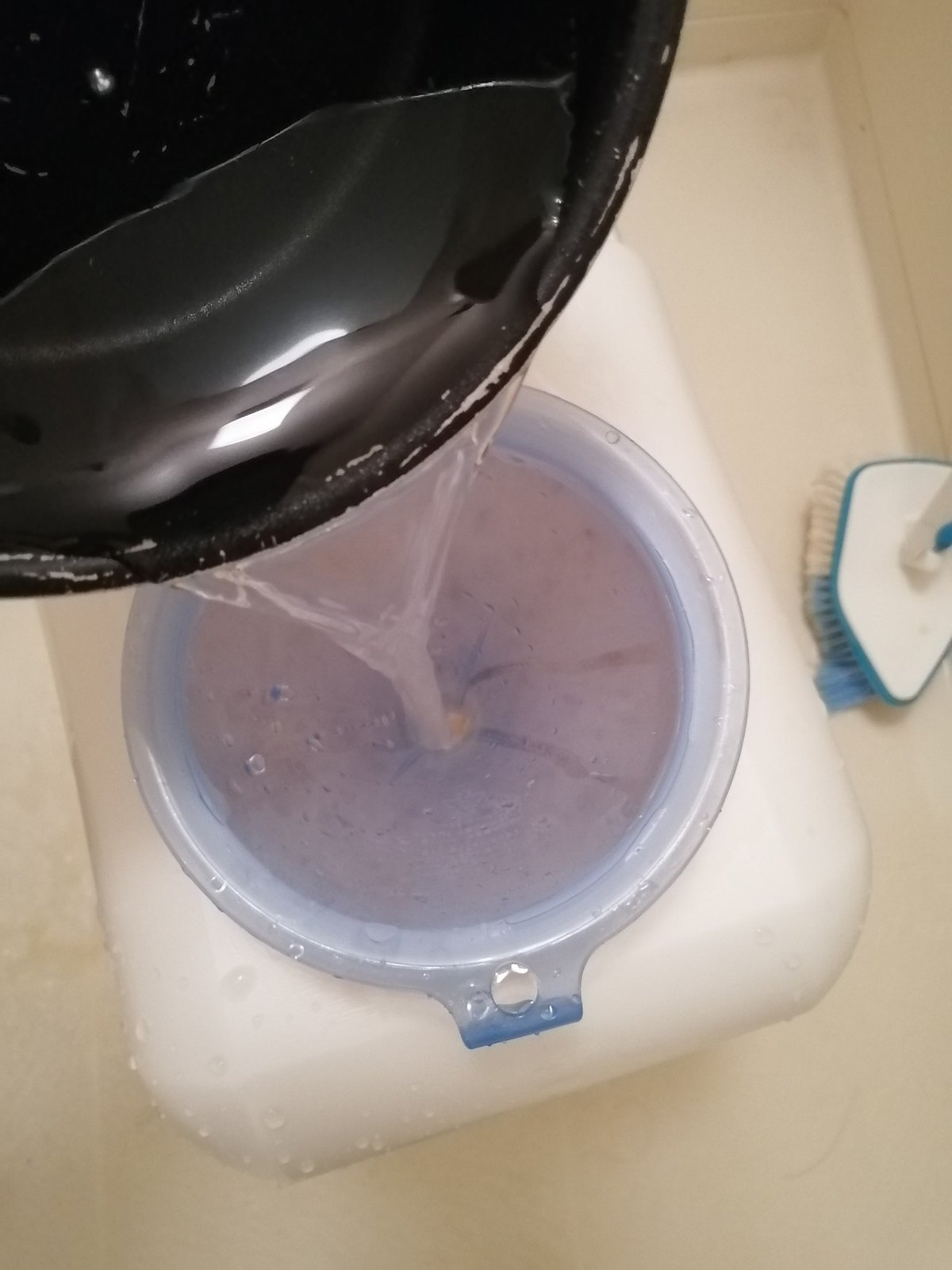

ということで、ポリタンクに作成した液体を流し込み、水を加えていった。

今回は、説明書でおススメされていた19ℓ仕込みをするので、最初に付けた19ℓのマークまで水を加えていく。この時、あとから入れる酵母菌が住みやすい環境を作るため、最終的に液温が24~28°程度になるように調整する。

ということで、(ちょっと見えにくいけど)水量が19ℓとなり、

水温も28度といい具合になったので、

酵母菌を投入する。これからきっと彼らが頑張ってビール(ノンアルコール)を作ってくれるはず。

投入したら、しばらく容器ごと液をシェイク(19ℓもあるので、これが地味に重労働だった)して、蓋をする。

蓋には丸い穴が空いており、そこにエアーロックを取り付ける。エアーロックは、排水口などにあるS字クランクと同じ仕組みになっており、酵母菌が出したガスはタンク外に出し、外からの空気は入れないようにできている。これにより、外部からの雑菌の侵入を防げるわけだ。

おわりに

かねてから気になっていたビールの自家醸造について、法に触れない範囲で始めてみた。

実際にやってみると作業自体は単純で、仕込みの実作業は1時間もせずに完了した。ただ、初めてということもありドタバタとしてしまい、思った以上にくたびれた。

また、説明書に記載されているレシピが海外のものだと仕込み途中で気づき、急いで1/5に希釈するというドタバタ劇もあった。

その後の経過として、酵母菌を投入してから数時間はこれといった反応が無く少し不安になった。しかし、夜からだんだんとエアーロックの水が外側に押され始め、今朝起きるとポリタンクからバナナのような甘い香りがほのかに漂っていた。現在は、エアーロックをポコポコと鳴らしながら、酵母菌が元気に働いてくれているのが分かる。

現在の段階が初期発酵という段階だそうで、これが終わるまで2~20日程度かかるらしい。ひとまずは無事に次段階へ移行できることを祈りつつ、初期発酵完了を楽しみに待ちたい。