感想文:願ってばかりいるわたしに

こんにちは、デレラです。

本稿は、同人作家ごひにゃん(@gohi_nyan)の小説『STARGAZER』の感想文です。

ネタバレがあります。ご注意ください。

友人である、ごひにゃんが、新作の小説を書きました。

作品名は『STARGAZER』です。

9/22に開催される砲雷撃戦!よーい!軍令部酒保に時雨さんと山城さんの小説本が出ます。

— ごひにゃん (@gohi_nyan) September 20, 2020

お品書き等は明日までに頑張ります。

サンプルです↓

【砲雷撃戦!よーい!軍令部酒保 サンプル】STARGAZER | ごひにゃん #pixiv https://t.co/O8OJYubRjL

今回の新作も前回の『楽園(PARAIZO)』に引き続き、艦これの二次創作です。

登場人物は、時雨、山城、夕立と扶桑の4人。

(なお、この感想文では、説明を簡単にするため、艦娘たちを「人物」や「人数」として扱います。ご容赦ください。)

テーマは「願い」と「祈り」の違いについて。

主人公の時雨は、夕立との哨戒任務や、扶桑との遊びのなかで、ふと「願い」と「祈り」の違いに興味を持ちます。

そして時雨は、その違いを知ると同時に、自分の山城への想いが「祈り」であることに気が付きます。

一方、そのころ山城は、長期の遠征任務についていました。時雨とは離れ離れの状態にあり、時雨が「願い」と「祈り」の違いについて考えていることを山城は知りません。

しかし、山城の時雨への想いもまた「祈り」であることが描かれ、物語は終わります。

この物語では、「願い」と「祈り」を対比した上で、「祈り」が選ばれます。

そしてわたしは、「願い」ではなく「祈り」が選ばれることに、感動しました。

でも、なぜでしょう。

なぜ、わたしは「願い」ではなく「祈り」が選ばれたことに、感動したのでしょうか。

わたしは、この感想文で、このことについて考えていきます。

では、始めましょう。まずは、「願い」と「祈り」の違いから。

1.願いと祈りの違い

そもそも、「願いと祈りの違い」はどのようなものでしょうか。

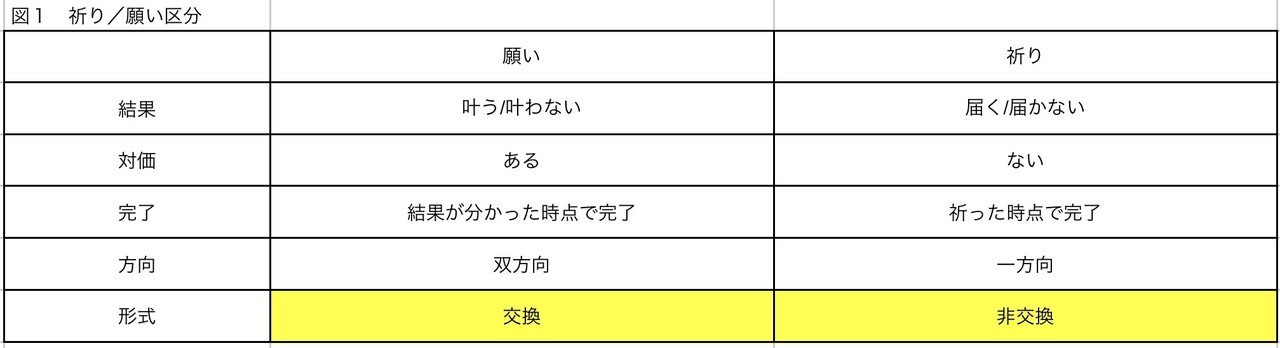

作中に登場した「願いと祈りの違い」について、以下、図1にまとめました。

まずは、図1のなかで最下段にある「願いと祈りの形式」に注目してください。

「願いの形式」は、「交換」です。一方で、「祈りの形式」は「非交換」です。

じつは、「交換」以外の単語は、ほとんど本文中に明示されていますが、「交換」という単語だけは、本文中には出てきません。

(「双方向」という単語も出てきませんが、祈りが「一方向」であると本文で明示されているので、ここでの主旨に影響はないと考えます)

では、なぜわたしは「交換」という言葉を使ったのか。

「祈り」と「願い」はお互いに似ています。特に使い分けを気にしない人もいるでしょう。わたしも普段、その違いをほとんど気にしたことはありません。

しかし、時雨は、夕立との任務や、扶桑との遊びのなかで、その違いを意識し始めます。

そして、時雨は、街で見かけたミサや、老人との会話、そして七夕の短冊からヒントを得て、「願いと祈りの違い」に気が付きます。

時雨は、「願い」と「祈り」の違いとして、図にある通り、「結果・対価の有無・いつ完了するか・方向」などの要素を見い出します。

わたしはこれを見て、なるほど、と思いました。「願い」と「祈り」は似ているけれど、考えてみると、細かなところが違うのです。

そして、わたしは、時雨の見つけた「結果・対価・完了・方向」を並べて見て、こう思いました。

「願いと祈りの違い」は、「交換かどうか」ということに総括できるのではないか、と。

なぜなら、交換は、「結果・完了=実行されるかされないか」、「対価=交換は差し出すものが必要」、「方向=相手がいないと成立しない」に関わるからです。

「願い」は交換であり、「祈り」は非交換である。このことは、わたしが、「祈り」が選ばれる物語に感動した理由に直結しています。

したがって、わたしの感想文は、なぜ「願い」が交換で、「祈り」が非交換なのか、について考えていきます。

まずは、「願い」から始めましょう。「願い」には「対価」が必要である、ということに注目しながら。

2.願いの形式、「対価」と「望み」

作中では、「願い」には「対価」が必要であるとされています。該当の箇所を引用しましょう。時雨は日記で次のように書いています。

願いは叶えるもので、そのためには対価が必要だ。それはお金だったり、自分の努力だったり、何もしないで叶うものでは無い。ーP.52

「願い」にはお金が必要である。ぎくりとさせられる表現ですね。

しかし、これだけではまだ、ピンときません。さらに「願い」について書かれている箇所を、二つ引用しましょう。

物を買うのだって願いの一つだ。対価が釣り合っていない時に、それは叶わない願いに変わる。ーP.46

お賽銭だってきっと対価の一つだ。ミサは分からないけれど、もしかすると集まって儀式を行うこと自体が対価なのかもしれない。ーP.46

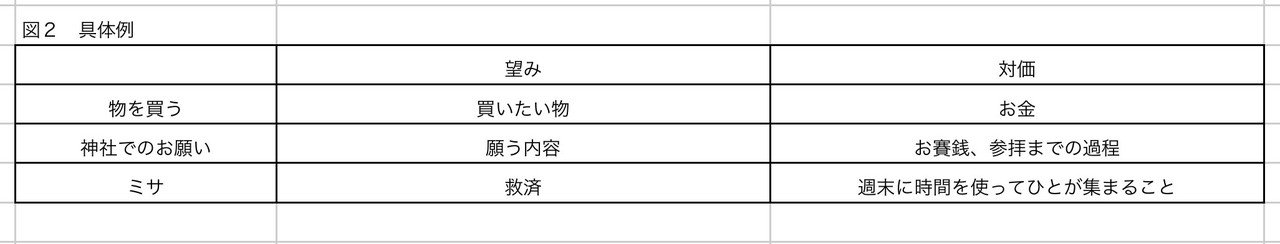

ここでは三つの「願い」が提示されています。「物を買うこと」、「神社でお願いすること」、「ミサを行うこと」の三つです。

この三つの「願い」には、どのような「対価」があるでしょうか。さらに具体的に検討してみましょう。

まずは一つ目、物を買うことから。

例えば、コンビニでおにぎりを買うとき、わたしたちは、店員さんに100円を支払います。

このとき、わたしたちは「対価=100円」を支払うことで、おにぎりをくださいと「お願い」している、と言えるでしょう。

このように、(当然ですが)物を買うときには必ず「対価」を支払います。

次に二つ目、神社で合格祈願するとき。その対価は次のようなことが考えられます。

お賽銭を払う、合格祈願と書かれた御守りを買う、さらには、普段は行くことがない険しい山道を通って秘境の神社に参る、さらにさらに、毎朝、険しい山道を通って秘境の神社に参る、など。

(そんなことしてる時間があったら勉強しろ、というツッコミは棚上げして)合格という「願い」を叶えるために、お金(=お賽銭)を払ったり、苦労(=参拝までの道のり)したりする。このお賽銭や苦労が「対価」と言えそうです。

最後に三つ目、ミサはどうでしょうか。

見たいテレビもお預けにし、平日で疲れていて昼まで寝ていたい欲求を我慢し、友人と遊びたい気持ちも抑えて、週末の午前中にミサに行き、神様にお願いをする。

この敬虔さが、神様に救ってもらうための「対価」であると言えるでしょう。

敬虔さが、救済のための「対価」だなんて、時雨さんは、なかなかの皮肉屋さんですね。

以上から分かるように、三つの例には、それぞれに「対価」がありました。

そして、この「対価」は、それぞれ「望み」に対応しています。

図2にまとめました。

つまり、「願い」とは、「望み」を叶えるために「対価」が支払う行為だ、ということ。

さて、これで、最初の引用部をはっきりと理解できます。改めて引用しましょう。

願いは叶えるもので、そのためには対価が必要だ。それはお金だったり、自分の努力だったり、何もしないで叶うものでは無い。ーP.52

「願い」とは、「望み」を叶えるために、「対価」を支払うことである。

これは、次のように言い換えることができるでしょう。

「願い」とは、「望み」と「対価」を交換することである。

つまり、「願い」という行為の形式は「交換」である、と。

しかし、願いの形式が「交換」だからといって「それがどうしたの?」と思う人もいるでしょう。

だから、次節では「願いの形式=交換」であるということが、いったい何を意味しているのか、について考えていきましょう。

3.等式、あるいは等式の逆転

前節で、わたしたちは、「願いの形式」は「交換」である、ということを確認しました。では、ここからどういうことが考えられるでしょうか。

もっと分かりやすくするために、次のように、問い直しましょう。「何かと何かを交換できる」ということは、どういうことか。

それは、こちらが差し出す「対価」と、相手が差し出す「望み」が、「同じ価値である」とお互いに合意している、ということです。

言い換えると、交換とは、「望み」と「対価」を「等式で結ぶこと」である、ということ。

「望み」=「対価」

わたしの「望み」を叶えるために、わたしは相手に「対価」を支払う。

相手が「対価」の価値を認めれば、交換は執行されます。逆に相手が、その価値を認めなければ、交換は執行されず、わたしの「望み」は叶いません。

小難しいことを言っていると思われるかもしれません。

しかし、わたしたちの生活を振り返ってみると、理解しやすいと思います。

なぜなら、わたしたちの生活世界は、いろんなことを等式で結び付けることで、成り立っているからです。

例えば、電気や水道のようなライフラインも、わたしが差し出す対価と、わたしの望みが等式で結ばれることで成り立っています。

電気代を支払わないと、電気は灯りません。水道代を払わないと、蛇口を捻っても水は出ません。

供給される電気と、支払う電気代が等価であるから、交換は執行される。水道代も一緒です。

また、わたしは、オフィスワーカーです。会社がわたしに給与を支払うのは、わたしの業務との交換が成立しているからです。

つまり会社は「わたしへの給与」と「わたしの業務」を等式で結び付けている、と言えます。

普段、流れ作業になっているので、あまり意識しませんが、この等式化は日常に溢れています。

わたしたちの生活世界では、交換による等式化は、必要不可欠なのです。

さて、わたしたちは、「願いの形式」が「交換」であることの意味を考えています。

そして、交換には、等式化という機能があることが分かりました。

ここでさらに一歩踏み込みましょう。

じつは、交換による等式は、逆転させることができます。

等式を逆転させると、「願い」は「要求」になる。

どういうことか。わたしの生活を例にしましょう。

先ほど、言ったように、わたしはオフィスワーカーです。

会社は、「望み=業務」を叶えるために、わたしに「対価=給与」を支払います。

会社とわたしとの間では、「業務」と「給与」の等式化が合意されており、交換が成立しています。

「望み:業務」=「対価:給与」

毎日毎日、この交換が執行されます。そうすると、等式は常態化します。

等式が常態化したとき、等式は逆転します。

会社は、わたしに言います。

「給与を支払っているんだから、業務をこなせ、会社側の言うことを聞け」と。

そう、会社は「対価」を先取りして、「望み」を要求するようになります。

「給与」に見合った「業務」をこなす、だけではなく、「給与」を支払っているんだから、「言うことを聞け」と要求するようになる。

これが「対価」の先取りであり、等式の逆転です。

「望み:業務」=「対価:給与」が、「対価:給与」=「望み:業務」になる。

「対価」を先取りして、「望み」を要求する。

この逆転現象は、生活世界でいたるところで起きています。

これだけ給与を支払っているのだから、これだけの仕事をしろ。

おれの給与で養ってあげているんだから、おれの言うことを聞け。

お金を払っているんだから、それに見合うサービスを提供しろ。

生活世界で起きるこれらの出来事。その背景には「交換」があります。

交換による等式が常態化することで、「望み」と「対価」が逆転し、「対価」を支払う側が、相手にその対価分の「望み」を要求する。

この要求が、強要にエスカレートしたとき、「ストーカー」や「クレーマー」といった社会問題が浮き上がります。

これだけ「対価」を支払っているのだから、「望み」が叶えられないのはおかしい。「対価」を支払う、ということは、わたしの「望み」は叶えられて当然だ。

あなたも、「交換の等式化」がもららす強制力によって、傷付けられた経験があるのではないでしょうか。

ここまで言うと、交換が悪のように思われるかもしれません。でも、現在のわたしたちの生活においては、交換は不可欠です。

「願い=交換」は、生活世界から切り離すことはできません。

4.祈りの形式、「対価」のない「望み」

では、「祈りの形式」はどうでしょうか。該当の箇所を引用しましょう。

願いの無い、祈願とは違う純粋な祈りは、ただの一方的な言葉だ。願いが無いから、それが届いたかも確かめられない。祈った時点で完結しているもの。ーP.53

「祈り」は一方的な言葉であり、「祈り」だけで完結する。このような一方的な言葉では、交換は成り立ちません。

つまり、「祈り」では交換が成り立たないのだから、「等式」もまた成り立ちません。

「望み」=「」

いや、等記号も不要でしょう。

「望み」

これで完結しています。

「祈り」は等式が成り立たないため、「願い」の等式のように、逆転することはありません。

「祈り」は逆転しない。「祈り」には対価は要らない。だから、対価分の望みを相手に要求することもない。

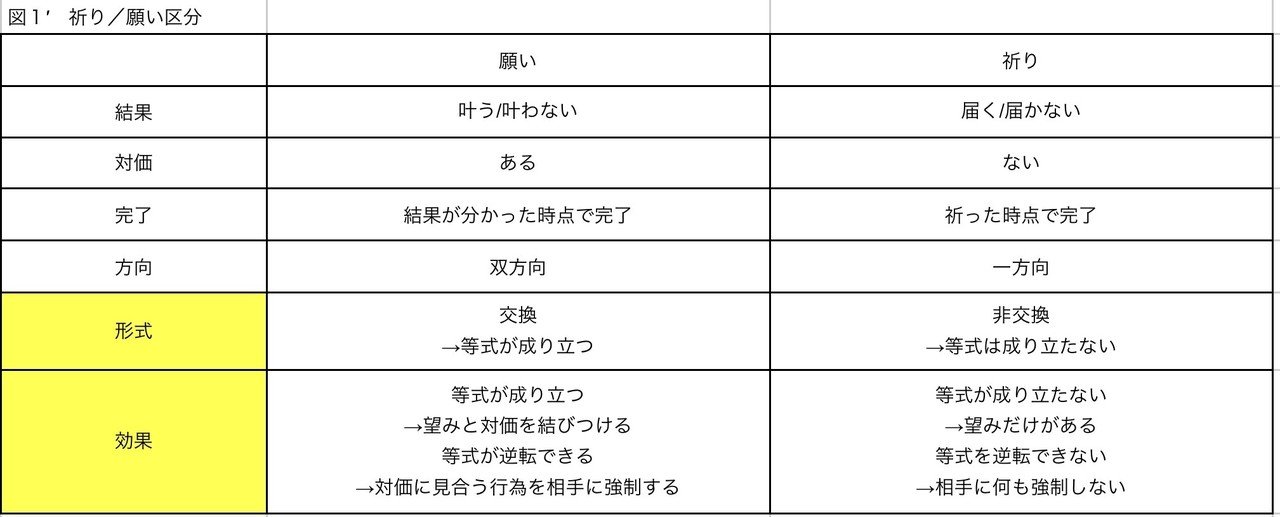

まとめましょう。図1を少し改良し、図1'としました。

「願いの形式」は、交換であり、「対価」と「望み」を等式で結び付けます。

等式が常態化すると、「望み」と「対価」は逆転し、「対価」に見合う「望み」を要求されることがある。

一方で、「祈り」には、「対価」が存在しないため、等式が成り立ちません。

つまり、次のように考えることができるのではないでしょうか。

「祈り」とは、相手に何も要求しないこと、なのだと。

5.生活世界の外側、交換の停止

さて、『STARGAZER』は、時雨と山城が、お互いに「祈り」を選ぶ物語でした。

相手に対して、「願い」ではなく「祈り」を選ぶこと。

相手に対して、「対価」に見合う「望み」を要求しないこと。

時雨と山城がお互いに「祈り合う」ということは、お互いが「相手に望みを要求しない」という倫理観によって繋がれている、ということです。

二人の祈りを引用しましょう。時雨、山城の順に。

一方的な言葉なら、それは手の届かない存在だけじゃなくて、きっと人にだって捧げることができると思う。祈るという意志があれば、それで良いんだ。

(中略)

そこに願いは無いし、もしこれがいつか山城に届いたとしても、届かなくても、僕がこうして祈りを捧げたことは変わらない。ーP.53

祈りの手を山城は夜空へと掲げる。祈る相手がすでに幸運であれば、この行為に何の意味があるのかと山城は自問する。さらなる幸運が訪れるのか、それとも不幸な自分の祈りが逆に作用するのか。結果はどちらでも良いと山城は自答した。

幸運を祈るほど大切にしたい、そう思った時点で行為は完結していると。ーP.62

お互いに、「祈る」以上のことを相手に求めない。なんて健気で、儚く、繊細な関係性でしょうか。

切れそうなほどに張り詰めた細い糸が、切れてしまわないように、そっと指でなでるような関係性。

交換に満たされている世界には、このような繊細な関係は存在しないと言えます。

だって、そもそも「交換」自体が、相手に対して、多かれ少なかれ、「望み」を叶えるように強制してしまうのですから。

交換の世界にいる限り、その構造上、等式化の強制から逃れることができません。

「祈り」は、交換の世界の外側に出るための、数少ない可能性なのです。

交換の世界、わたしの生活の世界。

毎日、わたしは労働という対価を差出し、会社は仕事のやりがいや、役割や、給与を与える。

わたしの「願い」は叶い、わたしと会社の交換は執行される。

電車は時間通りに到着し、コンビニでおにぎりを買い、定時に仕事が始まり、仕事の納期を守って、終業する。

家に帰って電気をつければ明かりが灯り、蛇口を捻れば水が出る。

対価を支払い、わたしは「望み」を享受する。わたしの生活は交換に満たされている。

交換で満たされた世界で、わたしは願ってばかりいる。

願ってばかりいるわたしに、この物語は、その外側の可能性を、「祈りの可能性」を示してくれる。

「祈り」は、交換の執行を宙吊りにし、停止させ、わたしを対価の強制から自由にしてくれるのです。

だからこそ、「願い」ではなく「祈り」を選択した物語に感動したのです。

6.願ってばかりいるわたしでも

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

ごひにゃんの『STARGAZER』は、「祈り」の関係性、つまり、交換に満たされた生活世界の外にある別の関係性について描かれています。

そして、その儚い関係性が、とても良かった。

なぜか。交換に満たされた生活世界では、わたしは交換により傷付くことがある。けれど、現実的には、交換は避けられず、わたしはこの世界から抜け出すことができません。

この世界から抜け出すことができないわたしに、その外側にある関係性を儚くも描いて見せてくれる。だからこそ、感動したのです。

これがわたしの感想です。

しかしながら、考えてしまいます。

交換に満たされた生活世界にいるわたしでも、毎日、願ってばかりいるわたしでも、祈ることはできるのだろうか、と。

生活世界では交換は避けられません。

だから、「生活世界」ではない世界、わたしが書いているこの文字の世界、感想文という文章空間のなかでは、わたしは祈ることができるのではないだろうか。

わたしのこの感想、この解釈は、決して、正しいものではありません。

ごひにゃんの作品は、もっと別の可能性に、様々な解釈の可能性に開かれています。

読む人が100人いれば、100通りの感想があり、100通りの解釈がある。

わたしのこの感想は、そのバリエーションの一つであり、決して唯一の答えではない。

わたしは、ごひにゃんの読者や、今読んでくれているあなたに、この解釈を押し付けたいのではありません。

わたしは、この解釈が正しいとは、決して願いません。

この感想文は、わたしの祈りです。

交換の世界で傷付く全ての人に、幸福がありますように。

おわり

本論では述べられなかったアイデアを付録します。

appendix1 先物取引

先物取引をご存じでしょうか。金融商品や、お米などの物品取引にも使われる方法です。簡単に言うと、半年後にお米を買うから、先に値段を決めさせてね、という取引方法です。

買い手にとっては、確実に在庫が確保でき、売り手にとっては、今すぐ売上をあげることができます。

また、半年後にイナゴの大発生で、お米が取れなくなってしまうかもしれません。そうすると、お米の値段が跳ね上がってしまいます。買い手としては一定の値段で買ったりする利点があります。

さて、急に何の話だ、と思われるかもしれません。しかしこれは、「願い」の一形態だと思うのです。「医者になるという望み」に、「毎日たくさん勉強するという対価」を払うのは、望みの先物取引をしている、と言えるのではないか。また、こういう先の長い願いは、神仏に対して、お願いすることが多いと思います。

つまり、先物取引のような先の長い願いは、神仏に対して行う方が相性がよい。

この「先物取引=神仏への願い」を、人と人の間の「願い」に当てはめてしまうとどうなるでしょうか。「望み」が叶わなかったときの感情の行き先が、神仏ではなく、人に向いてしまう。

もっと分かりやすい言い方をしましょう。「過剰な期待」は、人に願うのではなく、神仏に願った方が良い。

appendix2 艦娘たちの生活世界

艦娘たちは、毎日毎日、似たような哨戒任務に明け暮れ、さらには戦闘行為すら日常的です。

ごひにゃんの作中にあるように、まるでチェスの駒のような生活を送っています。

そんな生活世界のなかでも、時雨と山城は、願い合うのではなく、祈り合っている。この世界観が、二人の関係の儚さを強調しているように感じられます。