「好きな仕事で輝く」 ドイツのマイスター制度で広がる働き方の可能性(代表インタビュー前編)

「好きなことを仕事にする」そんなシンプルな願いが、日本では必ずしも叶えられるとは限りません。学歴が重視される社会の中で、「どの大学に行くか」ばかりが焦点となり、「どんな仕事をしたいのか」「どうすれば本当にやりたい仕事に就けるのか」という視点が十分に育まれていない現状があります。

そんな課題に向き合い、12年前にダヴィンチインターナショナルを立ち上げたのが、代表の松居温子と高野哲雄です。彼らが注目したのは、ドイツの「ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)」。

「就職した研修先で実務を勉強しながら同時に職業学校に通い、最終的に国家資格を取得しプロフェッショナルとしての道を切り拓く」この仕組みこそが、日本の若者にとって新たなキャリアの可能性をもたらすと確信し、これまで135名以上の挑戦者をドイツへ送り出してきました。

今回は、代表のお二人に直接インタビューし、ダヴィンチインターナショナル設立の背景や、支援を続けてきた挑戦者たちの歩みについて伺いました。

日本の若者に、好きな仕事で生きる選択肢を届けたい

──ドイツへの留学を支援する「ダヴィンチインターナショナル」を立ち上げたきっかけを教えてください。

松居:会社を立ち上げる前は、大手の教育機関で働いていて、中学生・高校生の進路相談を受けることが多かったんです。でも、日本の進路選択は「どの大学に行くか」が重視されがちで、「将来どんな仕事をしたいか」にはあまりフォーカスされていないことに気づきました。

高野:私はアメリカ留学を支援する会社を経営していたのですが、留学した学生たちが結局、「アメリカでの就労は難しい、日本に帰って就職できない」という問題を抱えているケースが多くて。それってすごくもったいないなと感じていたんです。

その後、日本の教育関係の会社で一緒に仕事をしていた松居から「ドイツのゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)」の話を聞きました。これはまさに「好きな仕事でプロになれる」仕組みだったんです。「これを日本の若者に広めたら、新しい道が開けるんじゃないか」と思い、すぐに動き出しました。

ドイツのマイスター制度が切り拓く、新たなキャリアの道

──松居さんはどうしてドイツのゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)を知っていたんですか?

松居:実は小学校3年生から中学2年生までの間、父の仕事の関係でドイツで暮らしていました。現地の学校に通っていたので、日本とドイツの教育の違いを肌で感じていたんです。

──具体的には、どんな違いを感じたんですか?

松居:ドイツでは授業中も生徒が発言する機会が本当に多く、日本との違いで言えば「将来、どんな仕事をしたいのか?」を小学生の頃から考えるのが当たり前なんですね。10代前半から、自分の適性を見極めてキャリアを選ぶ準備が始まっているんです。

これはドイツの教育システムに根ざした考え方です。ドイツでは小学校は4年生までで、その後は進路に応じて異なるタイプの学校に進みます。

■ギムナジウム(大学進学に向けて準備する学校)

■レアルシューレ・ハウプトシューレ(職業訓練を受けて専門職を目指す人が通う学校)

■ゲザムトシューレ(上記両学校の中間的な学校)

その職業教育の中核にあるのが「ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)です。

──ドイツの「ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)」について教えてください。

松居:日本ではあまり馴染みがありませんが、ドイツにはデュアルシステムと言って、就職先の研修で実務を勉強しながら同時に職業学校に通い、2年半から3年半ほどかけて、自分がなりたい職業でプロになる仕組みがあります。

ドイツには、手工業・サービス業・工業・士業など350以上の職種で国家資格が定められており、それぞれの分野で専門性を高め、プロフェッショナルとしての道を築ける仕組みが整っています。実務+理論を同時並行的に3年前後学び、国家資格を取得してプロになる仕組みの総称をデュアルシステムといいます。

このデュアルシステムのうち、手工業の分野でプロになる仕組みが「ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)」です。

手工業においては、プロ=ゲゼレになったあと、さらに「経営学」「教育学」「技術力』「開発力」の4本柱で専門の勉強をし試験に合格した人が受ける手工業(職人)の資格の最高峰が「マイスター」です。

ーーゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)の魅力はどんなところですか?

松居:日本の教育が必ずしも教育と職業が直結していないのに対し、ドイツは教育と職業が直結しているのが注目すべき点です。特に手工業で特徴的なのは、単に技術を学ぶだけではなく、経営学や教育学まで習得する点です。

マイスターになると、独立して自分の店を経営したり、後進を育てたりすることができます。職種のうち41職種についてはマイスターの資格を持っていることが開業の必須条件でもあります。

手工業以外の職種でも、デュアルシステムでプロになったあとFachwirt Weiterbildung(専門的継続研修)を受け、試験に合格することでキャリアアップする仕組みがあります。そのため、どの職業でもプロになる→キャリアアップ(社会的地位+給料アップ)の明確なステップが用意されているんです。

さらに、この制度の大きなメリットは「学びながら給与がもらえる」という点です。職業訓練と実務経験を並行して行う仕組みになっているため、学びながら生活費を稼ぎ、経済的な負担を抑えながら専門技術を身につけることができます。

しかも、この資格はドイツ国内だけでなく、EU全域で有効なんです。だから、ドイツで国家資格を取った人は、そのままスイスやオーストリアなど別の国で働くこともできます。

──その話を聞いて、高野さんはどう思われました?

高野:いや、もう衝撃でしたね。「まさに僕が求めていたものじゃないか!」と(笑)。

アメリカ留学した学生が現地で就職できずに帰ってくる姿を見てきて、もどかしさを感じていたので、自分の好きな職種でプロになれて、起業もできる道があるという話を聞き、「これだ!」と思い、一緒にやろうと決心しました。

海外の会社で就職して働けるというソリューションがドイツでは見出せるところに希望を感じましたね。

松居:日本では、「職人になる=苦労する」というイメージが強すぎるんですよね。「パン屋さんになりたい!」とか「ケーキ屋さんになりたい!」っていう子は多いのに、大人になるとそういう夢を諦めてしまうことが多いじゃないですか。中学・高校になると「とりあえず大学に行こう」ってなってしまう。

高野:でも、ドイツには「本当にパン職人として生きていける」仕組みがある。それを知ったとき、「これを日本の若者に伝えなきゃ!」と思いました。

それに、日本では「仕事=苦労するもの」っていう価値観が根強い。でも、ドイツに行くと、みんな自分の好きな職業で生き生きと働いている。それが本当に衝撃で、「日本でも、こういう働き方の選択肢をもっと増やせないか?」と考えました。

松居:それで、「好きな仕事でプロになれる」マイスター制度を日本の若者に届けることを決意し、ダヴィンチインターナショナルを立ち上げました。

最初は本当にゼロからのスタートでしたが、一人ひとりの挑戦をサポートする中で、ドイツで夢を叶えた日本の若者がどんどん増えていったんですよ。

「好きな仕事でプロになる」12年間の挑戦と、支援した若者たちの軌跡

──設立から12年ですが、会社立ち上げ当初は苦労されたのでは?

松居:そうですね。会社を立ち上げた当初は、何もかもが手探りでした。マイスター制度が日本でまだ知られていないので、まずはこの制度を知ってもらうことが最優先です。それと同時に、実際に日本人がこの制度を活用し、ドイツで職を得るためのルートを開拓する必要があったんです。

高野:最初の数年は、本当に走り回っていましたね。現地の企業に飛び込みで交渉し、「日本人を育ててくれる企業を探している」と伝えて回りました。1年で車の走行距離が7万キロを超えましたからね。地球を1周半するくらいの距離ですよ(笑)。

──それほど受け入れ先を探すのが大変だったんですね。

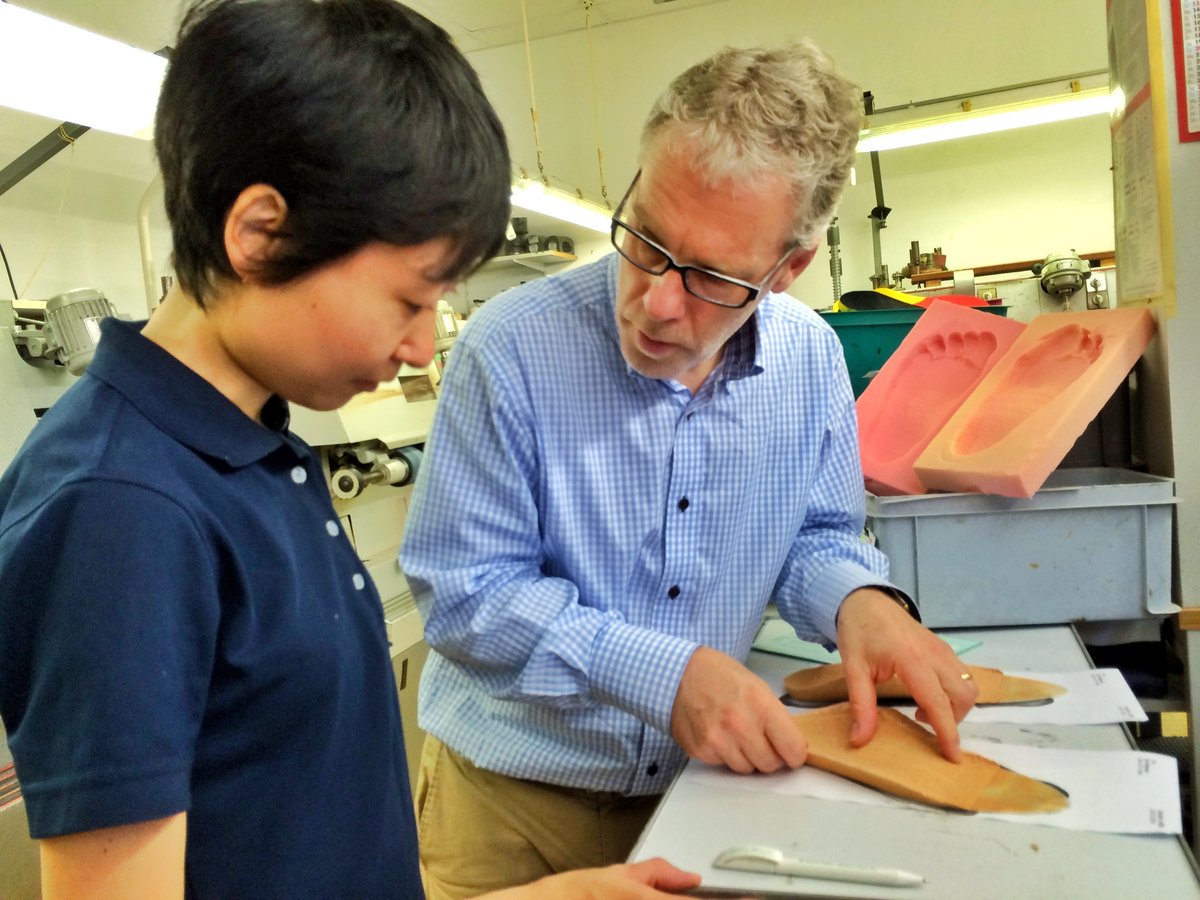

松居:はい。でも、その努力が実を結んで、今ではたくさんの現地企業と信頼関係を築くことができました。最初はパン屋さんや製菓店、食肉加工店など、日本人にも人気のある職種を中心に広げていったんです。

その後、サービス業、物流、医療、精密機械、ITエンジニアなど、さまざまな分野に展開できるようになりました。

──これまでに支援した人の中で、特に印象に残っている方はいらっしゃいますか?

高野:たくさんいますが、特に印象に残っているのは「高校教師からビール醸造家になった方」ですね。

松居:彼はもともと高校でドイツ語を教えていたんですが、ずっと「ドイツでビール醸造を学びたい」という夢を持っていたんです。彼のために受け入れ先となる醸造所を探しましたが、ビール醸造家はドイツでも非常に人気が高く、競争率が激しい職種で苦労しました。

さらに、彼は高校のドイツ語の教師としての経験があったものの、ドイツ語で仕事をするというと教師の時とは違う言語の壁もあり、最初に調整した醸造所では受け入れを断られるという課題にも直面しました。

実は、それ以前にもビール醸造を希望する参加者がいましたが、その際も役所や人脈を駆使しながら、結果的に100社以上にアプローチしてようやく受け入れ先が決まったことがあります。当時の奮闘は、参加者たちにはほとんど伝わっていませんけどね(笑)。

高野:どちらの場合にも、受け入れてくれる醸造所が見つかって、無事にゲゼレ(職業資格)を取得できたときは嬉しかったですね。その後さらにマイスターの資格を取得して活躍していたりしていて、これはやっぱり嬉しいですよね。

高校教師だったTakafumiさんが「仕事終わりに星空を見上げながら飲むビールが最高です!」って言ってくれたんですが、すごくいい言葉を聞けたと思ってます。

「自分が選んだ道で、生き生きと働けている」ということですからね。自分の手でつくったビールを、充実感とともに味わえる。そんな働き方ができるのは、本当に素晴らしいことです。

マイスター制度が広げるキャリアの可能性

──ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)を活用すると、どのようなキャリアの可能性が広がるのでしょうか?

松居:マイスター制度は、ドイツ国内だけでなくEU全域で通用する国家資格なので、ドイツ以外の国でも働くことができます。例えば、ホテル業界ならスペイン、調理系ならフランスなど、ヨーロッパ全体にキャリアの選択肢が広がります。

高野:実際に「ドイツで資格を取ったけれど、最終的にはオーストリアやスイスで働きたい」という方もいます。

しかも、2024年の法改正で、ドイツ語資格B1取得とゲゼレやそれぞれの職種の国家資格を取得するとEUの永住権を取得できるようになったんです。これは本当に大きな魅力ですよね。

──それは、日本の若者にとっても大きな可能性ですね。

松居:そうなんです。私たちは、日本の若者に「好きな仕事でプロになり海外でも生きていける道」を提示したいと思っています。

ただ単に語学留学で海外に行くだけではなく、しっかりと資格を取り、安定したキャリアを築くことができる。これが、ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)の持つ大きな可能性です。

ーードイツ語はどの程度習得すればいいのでしょうか?

松居:ゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)の研修はすべてドイツ語で行われます。授業も実地研修も、そして試験もすべてドイツ語。ですから、ドイツ語の準備は必須です。

高野:目安としては、ゲーテ・ドイツ語検定試験で最低限 B1レベル(中級) が必要です。職種によっては B2レベル(中上級) まで求められる職種も結構あります。

職場での指示を正しく理解し、同僚や上司とスムーズにやり取りできることは大事ですし、資格以上に会話力が大事です。仕事をするときにはコミュニケーションが取れることは必須ですからね。

──日本でもドイツ語の勉強などの準備が必要ですか?

松居:そうですね。職種によりますが、うちでは 日本にいる間にA2レベル(初級)、場合によってはB1まで準備するよう指導 していて、ドイツに来てから 約半年間の語学研修 を受けてもらうことで、B1からB2レベルに引き上げることを目標にしています。

例えば、製パンのような手工業で上司のやり方を目で見て学べる職種と、士業やエンジニア、サービス業のようにドイツ語のコミュニケーション能力がとても大切な職種とでは求められるドイツ語力も異なってきますね。具体的な仕事内容をイメージすると、どの程度の語学力が必要かが想像できると思います。

高野:就職した後は 職場でのコミュニケーションが何よりも重要 になります。B1の試験をクリアしたからといって、それだけでは不十分で、実際に職場で「指示が理解できる」「確認ができる」ことが求められるんです。読み書きだけではなく、 会話のアウトプットをしっかり身につけることが大事なんですよね。

── 完全に就職ありきの留学ということですね。

高野:うちのプログラムの大きな特徴は、ただ語学留学をして終わりではなく、 「留学+就職」 という形になっていることです。ほぼ全員が就職を伴うので、就職のための語学のサポートも手厚く行います。

例えば面接の練習などは何度も行います。「ドイツ語ができるようになること=就職できること」 に直結するので、皆さん真剣に学んでいますね。

── ドイツ語の習得は、就職の第一歩になるんですね。

松居:ドイツ語はもちろんできたほうが良いですが、語学が苦手な方、あるいはコミュニケーションが必ずしも得意でない方でも、チャレンジできる職種もあります。 本気でチャレンジしたいという気持ちがあるかどうか、勤勉かどうかが大切です。

企業も、「この人を育てたい」と思える人材を求めていますから。マイスター制度に挑戦するためには、 人としての真面目さや向上心も求められるんです。

──これまで12年間、たくさんの若者を支援してきました。振り返ってみて、どのような思いがありますか?

高野:最初は本当にゼロからのスタートで、手探りの連続でした。でも、日本の若者が「自分の好きな仕事でプロになる」という夢を叶えていく姿を間近で見て、やってきてよかったと心から思います。

松居:12年前、日本ではほとんど知られていなかったゲゼレ・マイスター制度(デュアルシステム)ですが、少しずつ広がり、実際にドイツで活躍する日本人も増えてきました。

でも、まだまだ知られていないのが現状です。もっと多くの人に知ってもらいたいし、「好きなことを仕事にする」という選択肢が、日本の若者にとって当たり前のものになってほしいと思っています。

【後編へつづく】

これまでの12年間、ダヴィンチインターナショナルは日本の若者が「好きな仕事でプロになる」道を開拓してきました。ゼロからのスタートだったこの挑戦は、多くの現地企業との信頼関係のもと、確実に広がりを見せています。

そして2024年、さらなるステップとして ドイツでの現地法人を設立。法人化によって、どのような新たな可能性が生まれたのか? これからの展望や、ドイツ留学希望者にとってのさらなるチャンスについて、後編では詳しくお伝えします。

▶ 後編:「現地法人設立で、さらに広がる可能性」へつづく

好きな仕事で輝くためのドイツ留学について詳しく知りたい方は、HPをご覧ください➡

インタビュー・文 峯丸ともか(ライター)