駐在員は便利屋じゃない…専門外の仕事が多すぎる!【中国駐在サバイバル】

赴任先で未経験の領域も管掌することになるのは「駐在員あるある」。常駐者を減らす傾向が続き、拠点をまたぐ兼任兼務もますます多くなっています。言葉の壁もある中で、次々と降りかかってくる専門外の仕事にどう対処すればいいか、考えてみましょう。

駐在員は便利屋じゃない

常態化する兼任兼務

ここ数年、駐在員の兼任兼務は常態化しています。大きな工場で5部門の部長を日本人駐在員が一人で兼任しているとか、営業、人事、総務、経理、マーケティングの部長を兼ねているとか、名刺を見るだけで大変そうだなぁと思います。

タテの兼任も少なくありません。もともと総経理兼部長だったところに、その下の課長が抜けて総経理兼部長兼課長になったとか、経営企画系の本社向け資料みたいなものまで自分で作成していて、実質的に総経理兼部長兼課長兼担当になっている人もいます。

兼任する面の拡大も顕著です。拠点が複数ある場合、いくつかの拠点の責任者を兼務するくらいは当たり前。複数の法人のトップを兼ねることもあります。

最近の駐在員、特に新任者は、ほとんどが何らかの兼任兼務をしていると思います。自分の主領域業務にだけ専念すればいいという人はだいぶ少なくなっているのではないでしょうか。

この傾向は今後も強まりそうです。中国内の事業環境の変化に加え、グローバル展開における中国の優先度後退を考えると、駐在員の数は減少し続けると考えざるを得ません。となれば、経営を現地化していくか、少ない駐在員に任務を集中させるか、どちらかを選ぶ企業が多くなると思います。

私は経営の現地化には反対ですが、じゃあ兼任兼務がいいか?というと難しいところです。どのようなことが現実に起きているか、紹介します。

兼任兼務の「ありがち」

実態① ほとんど得意部門しか見ていない

例えば経理出身の駐在員であれば、大半の時間を経理部長として動いていて、兼務している人事や総務は報告を聞くだけ。得意じゃない部門の実務にはタッチしない(できない)状態になりがちです。

実態② 苦手部門は部下たちに丸投げ

自分が苦手な分野や、あまり頻繁に行けない(行きたくない)拠点は、そこの部下たちに丸投げに近い形で振ってしまっている。やっている業務の妥当性も判断できないし、ましてや業務のレベルアップをリードするような段階には到底届かず、部下たちが回している日常業務をただ傍観するだけになっています。

実態③ 自分の業務処理で手一杯

日本側はそれぞれの部門のことしか考えていないので、駐在員の兼任兼務状況などおかまいなし。あちこちから「これ調べてくれ」「まとめてくれ」「報告してくれ」などと言ってくる。それだけで手一杯になってしまい、組織全体のマネジメントや部下の育成まではとても手が回りません。

実態④ 他拠点はリモート

オンライン環境が整ったせいか、複数拠点を兼務していると、自分の居住地であるメインの拠点以外はリモートで済ませがちです。とくに大都市以外の拠点はほぼ足を運ばない…なんてことも。

実態⑤ 滞在が短期すぎて上滑り

現地に足を運んでいても、スケジュールを刻み過ぎてしまう人がいます。近場ならともかく、遠距離の拠点を転々としているようでは、移動時間ばかり長くて正味の仕事時間はかなり短くなります。どこへ行ってもパッと顔だけ出して「じゃ、よろしく」と言って帰ってくる。これでは行く意味がありません。

++

このように、兼任兼務が多すぎると弊害も目立ちます。自分の業務管理に支障が出るし、部下に丸投げでは組織の掌握も難しいです。社員育成はさらに困難。時間に余裕がなく、管理が上滑りしてしまいます。

どの会社もやむを得ない事情で兼任兼務になっているとは思いますが、組織全体の発展を考えると、専任者がいる場合と同レベル以上に機能していないようでは、兼任兼務の費用対効果は下がります。

人を減らしたことで費用は抑えられても、肝心の効果が下がるわけです。やはり、ここを何とかしなければいけない。現実は簡単には変わらないという前提で、対処法を考えてみます。

兼任兼務の対処法

対処① T字で狭く深く+広く浅く

5つの拠点または部門の管理を兼任しているとして、自分の力や時間を均等に5分の1ずつ割いていたら、結局、全部が中途半端になってしまいます。

そこで、まずは一つの部門を重点的に掘り下げ、同時に他の4部門・4拠点に対しても最低限の関係づくりは進めます。経理が専門であれば経理は深く掘り下げ、人事や総務は浅く広く把握する(少なくとも丸投げにはしない)。いわば「T」型のアプローチです。

最初に重点を置いた対象で組織固めができ、部下育成が軌道に乗り始めたら、重心を次の部門・拠点に動かしていきます。「一つを固めたら、次へ」というように順繰りに重点を移し、結果としてすべての兼任先に重点管理する時期を確保できるように回します。

対処② 各拠点には定期的に必ず行く

私なら、兼務する各拠点には定期的に必ず行きます。リモートでマネジメントしたことのある方は実感していると思いますが、オンラインでは本当にごく一部の切り取られたところしか見えません(画面オフの場合すらある)。

画面には映らない会議室、他のメンバーの様子、通路、トイレ、食堂、駐車場、社員がどんな物を食べ、どんな車に乗っているか……。そうした光景がまったく見えないと、業務とは関係のなさそうな部分にこそ現れる「問題の兆し」を見逃してしまいます。

だから実際に足を運ぶ時には、画面越しでもできることはしません。あちこちの部署を歩き回って、いろんな人にざっくばらんに声をかけて、コーヒーでもごちそうして、オンラインミーティングではしづらいような雑談をして、現地をいろいろな角度から観察します。

管理者として一定の経験がある人なら、現地で五感をフルに働かせれば相当なことが把握できるはず。全体に沈滞ムードだ、浮ついている、トゲトゲしているといった、画面越しには気づけない空気感は必ずあります。

対処③ 未経験領域はコンサルのやり方を借用

何部門も兼任することになれば、中にはまったくタッチしたことがない領域もあるでしょう。そういう時には、私が日本でコンサルをやっていた時代に学んだ方法が役に立つんじゃないかなと思います。ちょっと長くなりますが、紹介します。

コンサルタントといっても、20〜30代前半の駆け出しの頃は、この業界に関わるのは今回が初めてという案件も多いです。それでも上司には「1か月でクライアントにレクチャーできるようにしとけ」と指示されます。

到達レベルの目安は、その業界の課長(=実務を最も理解している人)の議論に最低限ついていけること。「よく知ってますね」と言われればなお良し。そのレベルに短期間で到達できるように、先輩から効率的な情報収集法を叩き込まれました。

業界知識ゼロの新米コンサルがやることは大きく二つ。一つは本屋に行くこと。もう一つはその業界の人に話を聞くことです。

まずは大きめの本屋に行って、その業界に関係する書籍を集めます。就活生向けの易しい入門書から、専門家が書いた業界の将来展望まで、目に留まった本を片っ端からペラペラとめくり、よさそうなものをとりあえず10冊ぐらいまとめて買います。あれば業界誌、業界の特集が載ったビジネス誌や新聞のバックナンバーも取り寄せます。

そうして集まった資料を会議室にこもってひたすら読んでいきます。まっさらな状態で始めても、何冊か読むと「この話、あの本にも出てきたな」という内容に気づくようになります。書籍やビジネス誌の特集は専門家がポイントを絞ってまとめてくれているので、重要事項は重複するんですね。これが自分の基礎知識の取っ掛かりになります。

何度も出てくる話から、業界ではこういうことが起きているんだなとか、アメリカでこういう流れになっているからいずれ日本もこうなりそうとか、政策転換でこういうことが注目されているみたいとか、業界の様子がぼんやりと見えてきます。ボルダリングのホールドが増えていくような感覚です。

ここまで来ると業界に関する質問ができるようになっていますから、ツテをたどって、ツテがなければ飛び込みで、詳しい人に話を聞きに行きます。管轄の役所に当たることもありますし、同業界から5社を選んで訪ねたこともありました。

話を聞く時は、「相手は業界の中でこのポジションにあるから、きっとこういうことに関心があるだろう」と自分なりの仮説を立てていきます。で、「ざっと調べただけなんですが…」と前置きして相手にぶつけてみる。大きく外れていなければ、「あ、この人、そこそこわかってるみたいね」と思ってもらえます。

そういう質問ができると、先方も素人向けの枠を超えた話をしてくれるので、さらに理解が深まります。これをスパイラルでやっていました。

++

兼任兼務でも、この方法が使えると思います。中国で本屋は難しいでしょうけど、業界知識がまったくゼロということも少ないはず。詳しい人は社内外にいくらでもいます。未経験の分野に関することは、初めの時期にできる限り時間を取って根掘り葉掘り聞いてしまいましょう。「興味があるから聞かせてよ」というスタンスで雑談しながらあれこれ聞くのはそんなに嫌がられないものです。

業務の全体像、メンバーの役割分担、この1年間で起きたトラブル、目下の問題、未経験者(自分)が部署にやってきて困っていることなどなど……。話を聞いても実務処理スキルは上がりませんが、この部門の仕事の本質や課題、管理者の目線はつかめてきます。

すると、質問の精度が上がります。相手も「どうせ素人でしょ」と思っていたのが、「この総経理は鋭い質問をしてくるな。短期間にポイントを押さえてるぞ」となる。その後の関係性が大きく変わります。

よく知らないことは、詳しい人に聞いて教えてもらう。そうやってキャッチアップして、最低限の判断基準を自分の中に作っていきます。

対処④ 自己作業を委譲できる助手の育成

ただでさえ多忙な駐在員が自分で仕事を抱え込んでいてはとても回りません。他の人ができる形に業務を切り分けることが、兼任兼務では特に大切です。

本社向けの資料作成を丸ごと誰かに委譲することはできなくても、「最後に日本語でExcelにまとめるのは自分がやるから、必要な各部署のデータの吸い上げは張さんがやってね」と部分的に振ることはできると思います。

そのためには、常に完璧を目指すのは諦めて、作業を定型化・単純化しなければなりません。自分の力を100%使って100点を取りにいく必要のある仕事は別として、それほどでもない資料づくりなどだったら、10%の力で85点を取ることを考えませんか。

これには、あるカフェの店主がとった方法が参考になります。この人は本当においしいコーヒーを淹れるのですが、ある時、自分がいつまでも前線に立ち続けていては組織が成長できないと危機感を覚え、現場から手を引く策を考え始めました。

焙煎はこれまで店主だけが手がけてきました。豆の状態、その日の気温・湿度、マシンの調子、焙煎時間による仕上がりの差など、無数にある条件の変化を考慮しながら細かく調整する必要があるからです。自分がやれば毎回最高の豆ができると自負している。でも、他のスタッフにこれを習得させるのはほぼ不可能です。

そこで、店主は自分の焙煎方法を見直し、ホームランは出ないがヒットは確実に出る仕方を編み出しました。自分にしかわからないこだわりは手放して、他のスタッフでも一定のレベルを維持できるようにやり方を変えたのです。

その上で、焙煎業務を委譲しました。実際、私も飲みましたが、味の違いはわかりません。店では相変わらずおいしいコーヒーを提供しながら、身軽になった店主はより多くの時間を経営課題に取り組むことに使っています。

対処⑤ 信頼できる管理者を育成・登用

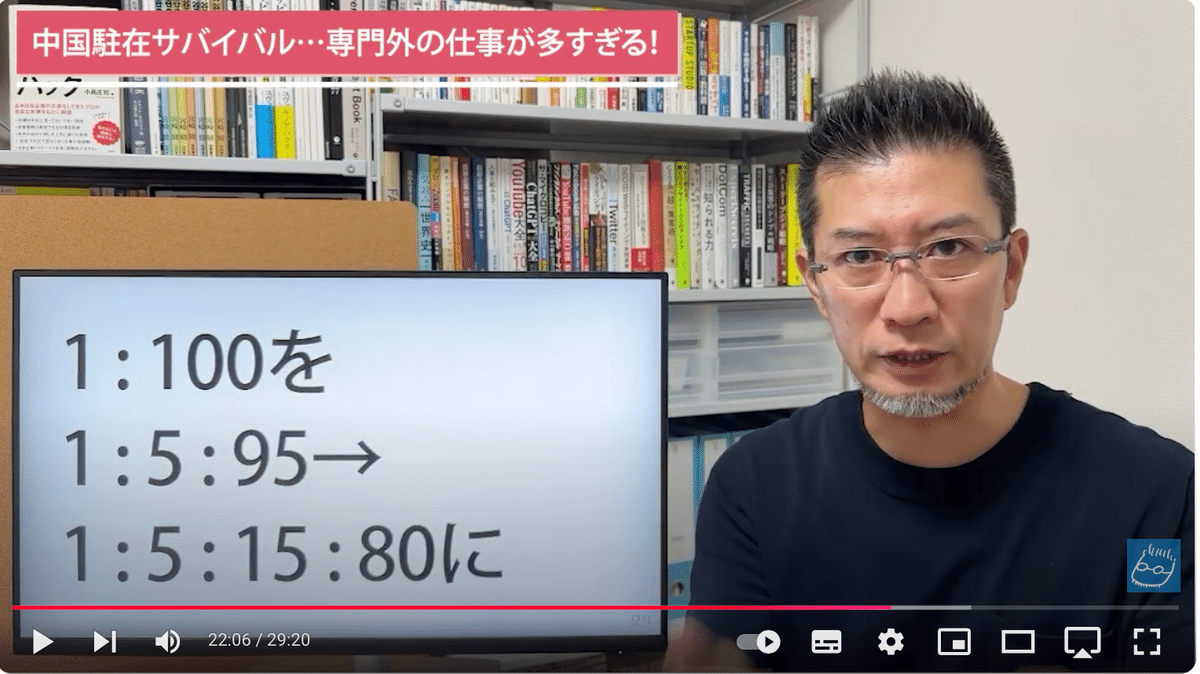

兼任兼務も含めて全部で100人の現地社員を束ねる立場になったとします。自分だけで向き合っていたら、どう考えても時間が足りません。名前を覚えるのに何か月かかるんだという話です。

そこで、まずは自分の直下の信頼できる部下5人に声をかけて固めます。これで100人が5人と95人に分かれます。この5人に残りの95人を見てもらい、それぞれ信頼できる部下を3人ずつ選んで育成します。これで95人のうち15人が中間管理者として機能するようになります。その15人の直接の部下はそれぞれ5〜6人。これならマネジメントも育成も可能でしょう。

育成の起点は自分の直下。一人対全員という構図を変えるために、これだと思う少数の部下たち一人ひとりとしっかり話をして、ある程度の信頼関係ができてきたら、一堂に集まる時間を作ります。この時は移動にコストがかかっても一か所に集めた方がいいです。

これは、自分を含めた全員をワンチームにするためです。部下が5人なら、それぞれの部下と一対一の関係性を作るのではなくて、自分を入れて6人のチームであることを演出します。

私の原則は「いい人は束に、悪い人はバラバラに」。見込んだ部下は束にして、お互いに励まし合い、刺激し合える仕組みを作りましょう。

++

便利屋扱いされていると見失いがちですが、駐在員の業務で最も重要なのは、組織管理と、中核となる管理者の育成。それができたら、その下の現地社員の育成にも着手する。兼任兼務の負荷が重い人ほど、この配分を頭に置き、ここに挙げた5つの対処法を仕掛けながら、自分がやらなければいけない業務を極力減らしてください(部下を持つ立場のいいところです)。

これで、少なくとも処理業務が多すぎて何をやっているかわからなくなることはなくなり、重点を組織づくりの方に移していけると思います。

兼任兼務は経営適性の判断機会

実は、兼任兼務は経営適性のいい判断機会になります。経営者というのは本当に全方位の仕事です。得意なこと、やりたいことだけやっているわけにはいかなくて、税務局や労基署の対応、行政の届出、帳簿つけ、お客さん対応など、ありとあらゆることが自分にのしかかってきます。起業した人はよくご存知ですよね。

どんなに苦手なことでも、やらないとひどい目に遭います(やらなくてひどい目に遭った起業家もたくさん知ってます)。お金を払って外部にまかせてみたとて、「チェックお願いします」と言われたら、知らないことだってチェックしなければなりません。

会社員も同じです。上に行けば行くほど管轄範囲は広くなり、逃げ場がなくなります。海外も国内も見なきゃダメだったり、特性の違う数か国の事業を任せられたり。専門でなかろうが苦手だろうが、うまくいかなければ結果責任を問われます。

こういう意味で、兼任兼務がうまく回せる人には経営適性があると思います。なんだかんだ言いながらも業務処理はサッサと他人に渡し、複数の組織をそこそこ掌握しつつ、管理者を育て、彼らに育成をまかせられるような人は、経営者としての素質十分です。

逆に、特定の領域に突出したスペシャリスト・エキスパートだったり、兼任兼務で手一杯になって専門外業務を丸投げしてしまうような人は、経営にはあまり向いていないかもしれません。

今日のひと言

経営に近づくほど未経験領域ばかり

組織図のトップである経営に近づけば近づくほど、未経験領域ばかりになります。逃げても逃げなくても、丸投げしても、最後は全責任が自分に回ってきます。

駐在員の兼任兼務は本当に大変だと思いますが、ステップアップの前準備・練習だととらえることができれば、「専門外の仕事ばかりでやってらんないよ」とボヤキたくなる気持ちも少しは和らぐんじゃないでしょうか。

将来、経営層で仕事してみたいと思うなら、自身の適性を図り、自分を鍛えるのに兼任兼務はいいチャンスです。ぜひ前向きに取り組んでみてください。

YouTubeで毎週、新作動画を配信しています。

【中国編|変化への適応さもなくば健全な撤退】シリーズは、中国/海外事業で経営を担う・組織を率いる皆さま向けに「現地組織を鍛え、事業の持続的発展を図る」をテーマとしてお送りしています。