エリートの、ふりしてアート「ヒトの視覚と絵画の見え方」

多くの絵画は近景、遠景ともにくっきり、はっきりとした像(あるいは近景と遠景で描き方が変わらない)で描かれており、どちらも鮮やかさに差がないことが多いのではないでしょうか?

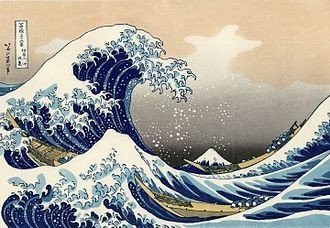

例えばこの絵だと、近くに見える波をはっきりとした輪郭で描き。遠くにある富士山も輪郭はくっきりとしていますよね!

しかし、この描き方は私たちヒトの視覚に近い絵画ではないと考えます。

なぜなら、ヒトが何かを見ようとする時、その対象物以外の周辺視野はぼやけているのです。試してみてください。わら

2mほど先にある対象物を凝視していると、その周りの視野はくっきりとした像ではないはずです・・・「何を当然のことを言っているのだ(怒)」と思うかもしれません。しかし、この視覚特性こそが、写実的に描かれた絵に違和感を感じる原因なのだと考えます。

今回は、ヒトの視覚がなぜ対象物に対する解像度が高く、それ以外の周辺視野の解像度が低いか、説明した後、私たちの視覚に近い作品を紹介したいと思います。

[2種類の細胞が網膜に存在する]

上の図、右側は眼の構造です。網膜には錐体(すいたい)細胞、桿体(かんたい)細胞という2種類の細胞が存在しており、外からの光を受け、神経を介して、その情報を脳へと送ってます。

錐体細胞は色への感度が高く、桿体細胞は光の強弱への感度が高い細胞です。

網膜の中心窩(ちゅうしんか)に、錐体細胞が密に集まっているのが上の図、左側です。この錐体細胞が網膜の中心に集まっているため、ピントを合わせた対象物の色を鋭く識別できるのです!

さらに左の図でわかるのは、網膜の周縁部(中心から離れる)にいくにつれ、錐体細胞の密度が低くなってます。その為、周縁部で捉えた像は解像度が低下し、この辺りから伝わる視覚はぼんやりとしているわけです。

言い換えると、、、

ピントが合うとくっきりと見えるのは、錐体細胞が集まっている点で像を捉えているからであり、それ以外の像がぼやけるのは、錐体細胞の密度が低いからなんですね!

[ヒトの視覚に近い絵画]

ピントが合った対象物がくっきり、それ以外の像がぼやけている。そんな絵画がヒトの視覚に近いという前提で、作品を紹介します!

ハンス・マカルト「メッサリナの役に扮する女優シャーロット・ヴォルター」

実物はかなり大きな作品(たしか150×250cmくらい)で、正面でポーズをとる女優にまず目がいきます。煌びやかな装飾品と上質なシルクで身を纏い、それらに負けない堂々とした佇まいでいらっしゃいます。

窓越しの遠景には民衆の蜂起でしょうか?なにやら炎が立ち上がり、人だかりができているのが見受けられます。奥には大きな建物も描写されていますね。

もうお分かりかと思いますが、、、

近景の人物は写実的に描かれ、遠景の群衆や建物は解像度が低くく描かれています。

まさに、ヒトの視覚に近い画面ではないでしょうか!!!すげぇ

このように、科学を通して作品を観ると、また違った楽しみ方ができます。私たちが触れている世界は科学で説明できますし、私たちヒトも科学で説明でき、科学で認知したり、行動を起こすのです。

「世界を認識するのに科学を使うと、普段と違った”世界”が見えてきますね」