「サンダカン八番 娼館 望郷」に見る田中絹代の生き様

かつて、人生五十年と言われた時代があった。それは江戸時代のことだっただろうか、それとも大正時代、昭和初期までそんな感じだったのか。はっきりしたことは調べてないから分からないが、最近では七かけと言って、年齢に七をかけた数字がその人の年齢であると言われたり、元気に走り回っている人も、寝たきりで過ごしている人も皆一括りにされて、人生一〇〇年時代と言われるようになった。

できれば誰もが健康でシミやシワ、白髪もなく、若々しく元気に溌剌と人生を過ごしていきたいと思うものだが、実際にはそうはいかない。そこら辺の私たちも、テレビの向こうにいる芸能人も、皆それぞれ日一日と歳を取って行くのである。

ことに、現代の芸能人は男も女も皆、年を取って薄汚くなることが許されない時代になった。シミやシワなど作ろうものならとんでもない。いつまでも永遠に若くてかっこよく、綺麗でスタイルも良くファッショナブルで、私生活もお洒落で洗練されていなければいけない。それが芸能人のたしなみであり、殊に主役級の芸能人である人々の宿命なのである。

今から七十年前、芸能人やスターを動く姿で見ることができたのは映画だけだった。わざわざ歌舞伎や芝居と同じように金を払い、時間を作り映画館に足を運ばなければ、その動く姿を見ることはできなかった。

映画会社も映画館も映画の内容は二の次で、ただ出演するスターの名前をポスターや看板にでかでかと大きく載せれば、そのスターの名前だけで客を呼べたのである。これこそ、様々なメディアが登場した現代となっては曖昧になってしまった、スターと言われた人のスターたる最大の所以であり、絶対条件であった。

そんな映画しかなかった時代に無声映画からトーキー映画、戦争を挟んでカラー映画。そして、後に映画を斜陽へと向かわせるテレビへと、半世紀に亘り第一線で活躍を続けたスター女優がいた。

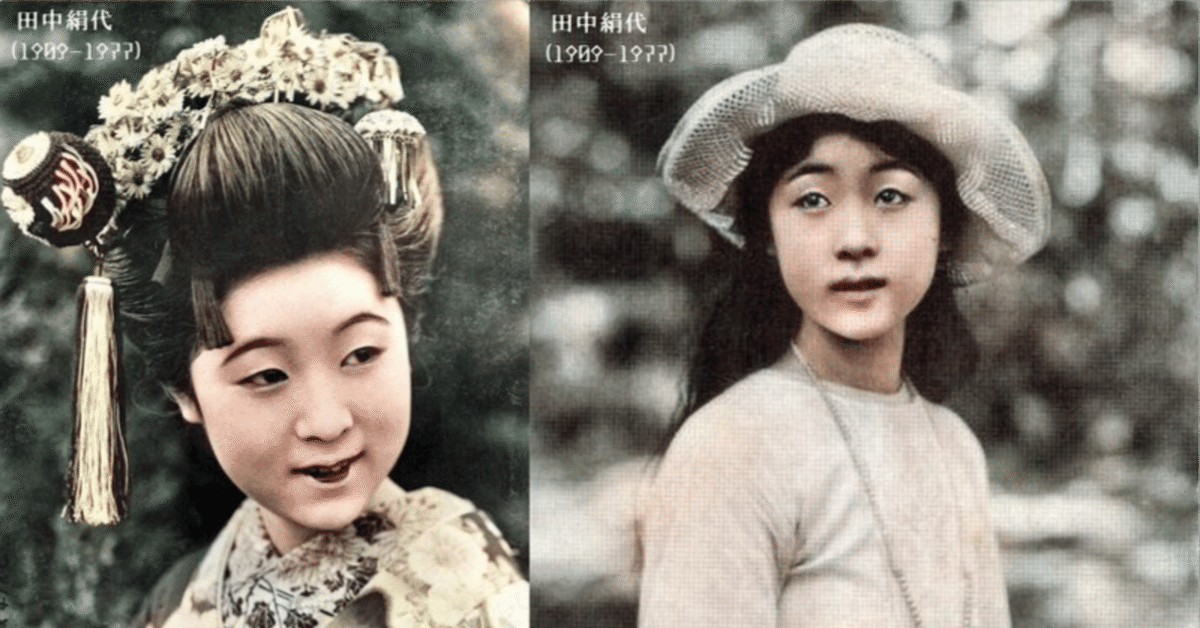

田中絹代である。

田中は大正末期に松竹蒲田に入社。無声映画全盛の昭和初期にスターの座を獲得し、昭和十年代に全盛期を迎えた、古典的な風貌の典型的な純日本型の可憐な女優であった。

無声映画の頃はただ口を動かしてカメラに微笑んでいればそれで良かったが、昭和六年、トーキー映画が登場したことによって、映画スターの生活は激変する。スターとなった田中も例外ではなかった。

長いセリフをしっかり覚え、聞き取りやすい声でセリフを発し、演技するのが第一条件である。上手い下手はこの際二の次で、まずこれができなければ、無声映画でどれだけ人気を獲得していたとしても映画界では生きていけない。その点では、田中は持ち前の努力でその危機を乗り越えることはできたが、故郷である出身地の山口県下関訛りだけは、終生抜けることがなかった。

田中自身、それまでスターとして君臨していた様々な映画スターが、トーキー映画を境に人気が急落し、映画界を去って行った姿を目の当たりにしていた。自分の声が観客にどういった反応を示されるのか危惧するところであったが、日本初の国産トーキー「マダムと女房」で演じた女房役と、可憐な風貌から発せられたその訛りの残る声は、田中と役のイメージが上手く重なり観客に好意的に受け止められ、田中の女優生命は延命された。

こうして田中は戦前戦後を通して、日本映画界における確固たる地位を確立したが、私は田中の娘時代の映画しか観たことがなかった。どれだけ年を取った姿を目にしてもどういう訳か、年老いた田中の姿は私の頭にはなく、娘時代の田中の姿へとすぐに記憶が塗り替えられてしまうのだった。

歳を重ねた田中の姿は映画や写真で目にしたことはあったが、その演技まではまともに観たことがなかったからかもしれない。

つい先日、BS松竹東急が女優・栗原小巻の出演映画を三本集めて特集放映した。その中に田中が主演を務めた「サンダカン八番 娼館 望郷」が含まれていた。私が長年観たかった、映画女優・田中の人生最大にして最後の名演と言われた映画である。

映画の概要は以下の通りである。

南方の島へと売春の出稼ぎに渡った“からゆきさん”と呼ばれる日本人少女たちの、辛く波乱に満ちた実態を描いた山崎朋子の原作を、社会派・熊井啓監督が映画化。女性史研究家・三谷圭子は、“からゆきさん”のことを調べる過程で天草で小柄な老女サキと出会った。サキがからゆきさんと確信した圭子は、彼女が経験した過去を聞き出すため、共同生活を始める。やがて、サキはその重い口を少しずつ開いて、あまりにも衝撃的な生涯を語り始めるのだった……。本作が遺作となった日本映画を代表する女優・田中絹代が全霊をこめた演技で自らの最期を飾った。

今まで観る機会のなかった作品だったが、戦前の小津安二郎の一連の作品や「伊豆の踊り子」「愛染かつら」等、堂々たる主演を務めた娘時代の田中しか知らなかった私だったから、もしかしたら心のどこかで老いさらばえた田中を(と言っても、この映画の撮影当時、まだ六十歳を過ぎたばかりである)見たくなかったのかもしれない。

この映画の田中は、私が知っていた映画スターの田中ではなかった。娘時代は甘ったるかった声もすっかり年を取って低くなり、役のせいか肌も浅黒く髪は引っ詰めの白髪頭。この人があの可愛かった田中絹代かと私の頭の中を掠めた。だが、それはほんの一瞬のことで、にっこり笑った顔はシワがあっても紛れもなく映画スター・田中絹代であった。

田中は監督が太れと言えば太り、痩せろと言えば痩せる。役のためなら自らの歯を抜くことも厭わない、今の芸能人では考えられない昔気質の女優であったし、そんな役者稼業を田中自身「女優は風船」と発言したこともあった。そのキャリアの中には勿論、現代のようにインスタグラムやツイッターもなく、私生活を晒すのは映画雑誌や週刊誌、新聞だけであった。

田中がこの「サンダカン八番 娼館 望郷」 に出演することができたのは外でもない、田中という女優が若さと共にあったスターの座にすがりついていたかった年代を乗り越え、潔く年老いて行くことを受け入れ老け役をこなし、年相応の女優へと成長することを選んだからである。

この映画での演技が高く評価された田中は、ベルリン国際映画祭主演女優賞や、芸術選奨文部大臣賞を受賞した。

くどいようようだが、このいい塩梅に年老いた田中でなければ、この役は演じられない。いや、演じることは許されなかっただろう。もし、田中が若さにすがりついたまま年老いることもなく、今時のアンチエイジングな女優であったら、この役をオファーされることも決してなかった筈である。

田中を私は直接知らないから想像でしかないが、役者として演じることと女優であること、その比率として考えると、田中にとって演じることの方が非常に重要なことだったのではないかと思われる。

些か曖昧な表現だが、スター女優として持て囃されていた頃のイメージを保つことに重きを置けば、それは女優としては美しいままでいいかもしれないが、役者として演じることを考えたらやれる役の幅が狭まり、結果として役を演じる機会が減ってしまう。女優として若々しく美しくあろうとも、役を演じることができなければ田中にとって、それは死の宣告にも等しかったのではないだろうか。

それを証明するかのように、この映画での名演からわずか三年後、田中は脳腫瘍に冒され視力を失った。その病床で、唯一の肉親である映画監督・小林正樹にこんな言葉を発した。

「目が見えなくなっても、やれる役はあるだろうか…」

この言葉は、田中の役者としての本心に外なかった。その言葉のままだったのだと思われる。女優としてどんな風にカメラに映っているのか、それを確認したがるのが女優というものだが、目が見えなくなった田中にはそれは叶わぬことであった。

それを承知の上で、自分がどう撮られているかよりもとにかく演じたい、芝居がしたい、そのことが田中にとっては何よりも重要なことだったのであろう。人に見られることが仕事である女優という職業にあっては、やはり、それなりの見た目も大事であるし、それに執着したがるのも当然である。しかし、田中にとって目の見えなくなった自分をカメラの前に晒すことよりも、見た目に執着することによって演じられる役がなくなることの方が、何より辛いことだったのではないかと思えてならないのである。

田中は「サンダカン八番 娼館 望郷」以降も、いくつかの映画やテレビドラマに出演しているが、映画黎明期の娘時代から始まった田中の女優としてのゴールが、この「サンダカン八番 娼館 望郷」だったと決まっていたなら、映画の神は人生のすべてを演じることに生きた田中の生き様を、ずっと見ていたと言えるだろう。

歳を取る「甲斐」というものを、まさにその生き様で証明した田中絹代は、稀代の映画女優であった。

2024年9月24日 書き下ろし