「水曜の朝、午前3時」に聴いた, "The Sounds of Silence" 〜 歌詞和訳

「井戸」を穿ち(穿ち過ぎ?), 「源泉」に触れる

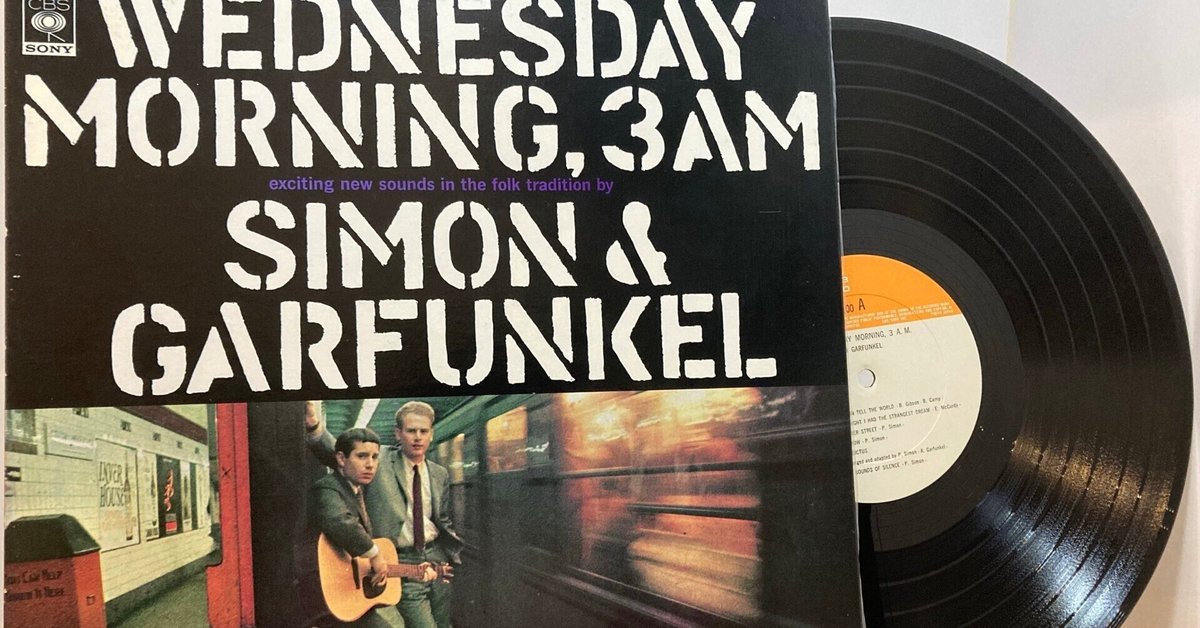

今日は水曜。しかし今日の午前3時は就寝中だった。まぁ若い頃とか, あるいは40代の「過労死」寸前, 働き過ぎ働かされ過ぎ時代には, 「水曜の朝、午前3時」に起きていたことなど珍しくなかった。1度くらい, いや何回かは, 水曜の朝, 午前2時47分に Simon & Garfunkel の(前身の Tom & Jerry ではなく Simon & Garfunkel の)デビュー・アルバム Wednesday Morning, 3 A.M. を 1曲目からかけ始め, その LPレコード A面 最後の曲 The Sounds of Silence を「水曜の朝、午前3時」に聴いていたことがあっただろうか。

ところで, 「サウンド・オブ・サイレンス」は, 当時は The Sound of Silence ではなく, The Sounds of Silence だった。なぜ当初は複数形の「音」だったものが, 後に単数系の「音」になったのか。どんな経緯で, 「音(たち)」が「音」になったのだろうか。

But my queries, like silent raindrops, fell

And echoed

In the wells of silence

しかし私の問いかけは 音もなく降る雨のように零れ落ち

こだまするだけだった

静寂の源泉* の中で

*well は「井戸」「泉」「鉱泉」「源泉」。"源泉" なら「水が湧き出るみなもと(源)」「いずみ」「物事が生ずるもと」「物事のはじめ, 発端」(そこから生まれ出る)。まぁ "こだま" する場所としては, 「井戸」が一番相応しいだろうから, そっちが本来は妥当なのかな。しかし "ネオンの神"(And the people bowed and prayed, to the neon god they made, そして 彼らは 額突き祈った, 彼ら自身が創ったネオンの神に)のありがたい仰せによれば, "源泉" で構わないらしい。怪しいけど, まぁいいか(笑)。

いや, なぜ 拙者(筆者!)は, 「井戸」でなく「源泉」としたのか。それは「穿った見方」をした結果だったのか, それとも「穿ち過ぎ」たのだろうか。「穿った見方」ならばそれは是だろう。「穿ち過ぎ」なら非とまで言わずとも「過ぎたるは猶及ばざるが如し」だろうか(『論語』まで持ち出すのか, 笑)。

私は「穿った見方」をしようと考えた。最初は「井戸」と訳そうとしたのだが, 「井戸」をさらに「穿った」ら(つまり 雨垂れが石を穿つ ように「井戸」に「穴をあけた」ら, 「井戸」をさらに「穿った」ら, つまり「掘った」ら), ついに 私の手は「源泉」に触れたのさ。

水曜の朝, 午前3時, 覚めることのない夢の中で 私はひとり歩いた

石畳が敷かれた狭い通りを

街灯が作る「後光」の下をね

私は 冷気と湿気に 襟を正した

ネオンライトの閃光に 私の両眼が射抜かれたとき

その閃光は夜を引き裂いて

静寂の音に触れたのさ

静寂の音に触れたのさ。

「水曜の朝、午前3時」, "The Sounds of Silence" 〜 歌詞和訳

"The Sounds of Silence" from "Wednesday Morning, 3 A.M." 歌詞和訳

さっそく, 「水曜の朝、午前3時」に聴いた, いや「水曜の朝、午前3時」で聴いた, アコースティック, アクースティック(2009年7月の Simon & Garfunkel 東京ドーム公演の際, バラカンさん夫妻の席に我ら夫婦及び息子の席が近く, バラカンさんにサインもらったよ, 想像通りのいい感じの人だった, 話脱線, アクースティックのせいで)の「サウンド・オブ・サイレンス」, そして歌詞の和訳。

The Sound of Silence ではなく, The Sounds of Silence だった時代の, サウンド・オブ・サイレンス, 静寂の音。

The Sounds of Silence from Simon & Garfunkel's 1964 debut album Wednesday Morning, 3 A.M.

英語原詞 https://genius.com/Simon-and-garfunkel-the-sound-of-silence-lyrics

ハロー, 暗闇よ, 私の旧き友よ

また 君と話しに来たよ

なぜって そっと忍び寄ってきた幻想が

その種を置いていったんだ, 私が寝ている間にね

そして 私の脳に植えつけられてしまった幻想が

今もそこにとどまってるんだ

静寂の音のうちに

覚めることのない夢の中で 私はひとり歩いた (*1)

石畳が敷かれた狭い通りを

街灯が作る「後光」の下をね (*2)

私は 冷気と湿気に 襟を正した (*3)

ネオンライトの閃光に 私の両眼が射抜かれたとき (*4)

その閃光は夜を引き裂いて

静寂の音に触れたのさ

裸火(はだかび)の中で 私は見た (*5)

1万人もの人々, いやおそらくもっといただろう

彼らは 互いに話しかけることなく 喋り (*6)

聴くことなく, 耳を傾けることなく 聞き (*7)

民の歌声が分かち合うことなどないような歌を書いていた (*8)

敢えて静寂の音を乱そうとする者など

誰一人としていなかった (*9)

「愚か者よ」, 私は言った, 「君たちは分かってないんだ,

沈黙が 癌細胞のように蔓延るのを (*10)

君らに伝える私の言葉を聞くのだ (*11)

私が差し出す手を掴むのだ」 (*12)

しかし私の言葉は 音もなく降る雨のように零れ落ち

こだまするだけだった, 静寂の源泉の中で (*13)

そして 彼らは 額突き(ぬかづき)祈った (*14)

彼ら自身が創ったネオンの神に (*15)

ネオンサインは 閃光でその警告を伝えたのだ (*16)

その閃光が形づくる言葉で (*17)

そして ネオンサインは言った, 「預言者達の言葉は 地下鉄の, その地下道の壁に 書かれている (*18)

安アパートの廊下にすらね

預言者達の言葉は 静寂の音の中で 囁かれているのだ」(*19)

…………………………………

訳注

以下の「訳注」は, 拙者(筆者!)の過去 note(下掲リンク)のものを転用。その時と違い今日はほぼ「昼」に投稿し終えるから, 一部に今日の投稿に合わない記述があるけれど, そのまま転用(ただし *13 は編集・追記あり)。

*1 restless は 「停止することのない」「休止することのない」。そんな

夢だから, "覚めることのない夢"。

*2 halo は「(聖人の頭の後ろに描かれる)後光」「(偉人の周りにあると考えられる)後光」「後光のような 丸い光の輪」。

*3 turned my collar, turn down a collar は「襟を折り返す(曲げる)」, turn up a collar は「襟を立てる」, ここでは 歌詞の全体の意味を踏まえ "襟を正した" とした。

*4 stabbed は「刺された」と訳す方が普通かも。その方がいいような気もするが, とりあえず "射抜かれた"。

*5 naked light, naked light bulb は「裸電球」, ここも「裸電球」でよいかもしれないが, あえて英語原詞の熟語に忠実に "裸火"とした。その意味は「覆いのない, むき出しの火」。「ランプの裸火」「瓦斯の裸火」「タバコの裸火」など。

*6 speaking, speak には「(人の心に)訴える」「働きかける」といった意味もある。

*7 People hearing without listening, hear と listen のニュアンスの違いを鮮明に。

*8 People writing songs that voices never share, 些かまだるっこしい日本語にしてしまった。本日, 昼食時間を過ぎ, 疾うに, 既にとっくに過ぎてて, 余裕なし, 早く昼食 Late Lunch にありつきたい(笑)。

*9 And no one dared disturb the sound of silence, ここ以外は英語原詞の語順にほぼ合わせて日本語にしていたが, ここだけは崩した。

*10 Silence like a cancer grows, "沈黙が 癌細胞のように増殖するのを" という日本語にしてもいいけれど。「増殖」は YMO のアルバムを思い出す(あまり聴いてないが)。

*11 Hear my words that I might teach you, might の解釈が難義。正直, 未解決。

*12 Take my arms that I might reach you, might は同上。arm は「腕」だが, 日本語の表現上は ここでは(英語で言えば hand の)「手」の方がいい。

*13 And echoed in the wells of silence, この well は「井戸」なのか「泉」なのか「鉱泉」なのか「源泉」なのか。"源泉" なら「水が湧き出るみなもと(源)」「いずみ」「物事が生ずるもと」「物事のはじめ, 発端」(そこから生まれ出る)。まぁ "こだま" する場所としては, 「井戸」が一番相応しいだろうから, そっちが本来は妥当なのかな。しかし "ネオンの神"(And the people bowed and prayed, to the neon god they made, そして 彼らは 額突き祈った, 彼ら自身が創ったネオンの神に)のありがたい仰せによれば, "源泉" で構わないらしい。怪しいけど, まぁいいか(笑)。

いや, なぜ 拙者(筆者!)は, 「井戸」でなく「源泉」としたのか。それは「穿った見方」をした結果だったのか, それとも「穿ち過ぎ」たのだろうか。「穿った見方」ならばそれは是だろう。「穿ち過ぎ」なら非とまで言わずとも「過ぎたるは猶及ばざるが如し」だろうか(『論語』まで持ち出すのか, 笑)。

私は「穿った見方」をしようと考えた。最初は「井戸」と訳そうとしたのだが, 「井戸」をさらに「穿った」ら(つまり 雨垂れが石を穿つ ように「井戸」に「穴をあけた」ら, 「井戸」をさらに「穿った」ら, つまり「掘った」ら), ついに 私の手は「源泉」に触れたのさ。

水曜の朝, 午前3時, 覚めることのない夢の中で 私はひとり歩いた

石畳が敷かれた狭い通りを

街灯が作る「後光」の下をね

私は 冷気と湿気に 襟を正した

ネオンライトの閃光に 私の両眼が射抜かれたとき

その閃光は夜を引き裂いて

静寂の音に触れたのさ

静寂の音に触れたのさ。

*14 And the people bowed and prayed, 「額突く」(ぬかづく)は「ひたい(額)を地につけて礼拝する」「額が地につくほどに丁寧にお辞儀する」, ここは "額突き(ぬかづき)祈った"。the people は和訳歌詞の文脈上, 「彼ら」でよい。

*15 To the neon god they made, ここの made は「創った」が 相応しい。なぜなら もともと「神とは, 我々の苦痛を測るための概念である」。天地創造, 天地想像。個人的には 旧約聖書「創世記」は「創神記」「創 "神" 記」と呼びたい。

*16 And the sign flashed out its warning, the sign はここでは "ネオンサイン"。なお, ここはとくに 文法的に忠実に訳すことに拘泥しなかった。

*17 In the words that it was forming, 文法的に(?)この it は warning なのか, sign なのか, しかしいずれにしても 和訳歌詞の中の表現としては, ここは "その閃光が形づくる言葉で" ということで「当たらずと雖も遠からず」と, "ネオンの神" の「御託宣」, お告げが あったから(上でも使ってた!), 大丈夫だろう。

*18 The words of the prophets, words は当然として, prophets, つまり prophet が 複数形になっていることが 不意に気になり出した(本 note 投稿翌日の 2024年12月14日朝, したがって此処は加筆, *19 も編集)。

確かに歴史上, 自称・他称「預言者」は複数存在した。「した」だけでなく「している」? .. なんかなぁ。「自称」も, なんかなぁ。

ともあれ, この複数形が この歌の歌詞の解釈の上でどれだけ重要なのかはさて措き(まぁそこそこ以上には重要だろう), 和訳の日本語においてもこの箇所は「複数形」であることを明示しておきたい, おくべき, と思い, 「預言者」を「預言者達」に改めることにした。

そういえば(参考まで, かな), Bob Marley の "Redemption Song" の歌詞にも prophet の複数形 prophets が 出てくる。"How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book."

"How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book."

ではでは,

The Sounds of Silence from Simon & Garfunkel's 1964 debut album Wednesday Morning, 3 A.M., 「水曜の朝、午前3時」に聴いた, いや「水曜の朝、午前3時」で聴いた, アコースティック, アクースティック の「サウンド・オブ・サイレンス」, その歌詞和訳, その 訳注 に戻って,

*19 "預言者達の言葉は" は 和訳歌詞上の補足。蛇足の補足かもしれないが, 足は足だ。

「足は足」って?

Stop Making Sense … 8年 survive してる "Stop Making Sense", しかしこの MV に乗っかってるイメージ, めっちゃ Stop Making Sense だな。

ではでは 🎶

英語原詞 について

外国語の歌の歌詞の和訳を試みてそれを掲載するのだったら(note にしろその他のサイトにしろ), できることなら 原詞を併載した方がよい。明らかにその方が分かりやすい。しかし, それは(歌詞原詞の全編掲載は)残念ながら不可能。

英語歌詞, つまりここでは, 英語で歌われる曲の原詞。その(全編)掲載に関するその辺りの事情については, 以下の note の「前説」の次の次の章「英語原詞 について」にて。

さて さて 🎶

Sound Of Silence 歌詞和訳 〜 SOS, Save Our Souls, サウンド・オブ・サイレンス

Paul Simon が 1965年6, 7月にロンドンでスタジオ録音した, ギター 1本と彼のヴォーカルによるソロ・アルバム "The Paul Simon Songbook" に収録されたヴァージョン, そして, 1974年リリースの Paul Simon in Concert: Live Rhymin' に 収められたライヴ・ヴァージョン(文字通り ゴスペル・シンガーで ゴスペル の作曲家・ピアニストでもある Jessy Dixon 率いる Jessy Dixon Singers が 共演している), 2つのヴァージョンを 歌詞和訳と共に。

ではでは 🎶

ポール・サイモン の 今現在

ツアーはやめたと思っていたのだが, この春, やるらしい

アメリカだけだけど, 仮に日本に来ても, 2023年5月リリースのアルバム "Seven Psalms" 収録曲をたくさんやるのであれば, 高い金払ってコンサートに行くことはしないだろう。

このヴィデオ, 最初と最後は「サウンド・オブ・サイレンス」.. "Seven Psalms" 収録曲(あれはどうにも「神がかっていて」, 俺の性に合わない)以外は, 相変わらず 素晴らしい。

2025年2月19日現在, ここにスケジュールが出ている。

ではでは,

ポール・サイモン について 今, 想うこと

以下は, 前章の第3項にリンクを置いた過去 note, Sound Of Silence 歌詞和訳 〜 SOS, Save Our Souls, サウンド・オブ・サイレンス から, その第7章 ポール・サイモン について 今, 想うこと を, そのまま転載。

だから「今, 想うこと」と言っても, 2024年12月13日現在の「今, 想うこと」。その後, 今朝, Paul Simon 公式サイトのメーリング・リストにより拙者(筆者!)に届いたニュース(本章前項)以外, 特に彼の動向をフォローしてなかったので, 感想はとりあえず, 昨年の師走のまま。

1) 緑の木の葉は茶色に変わり, 風に揺られて 枯れ, 手の中に砕け 散る

ポール・サイモン "Leaves That Are Green" 〜 歌詞和訳

2) ポール・サイモン は, 緑から成熟の茶になっただろうか, それとも..

上掲(前項)の note 第4章 ポール・サイモン は, 緑から成熟の茶になっただろうか, それとも.. から転載。「引用」形式の貼り付けでなく, 以下に そのまま載せます(ポール・サイモンから離れた関連トピックも書いてる)。

転載の後に, ポール・サイモンの(音楽の)近況を付け足し。

ポール・サイモン は, 緑から成熟の茶になっただろうか, それとも..

なんてね。そんな大袈裟な大見出しをつけながら, 実は大して深みのあることを書こうとしているわけじゃない。ちょっと気になってる程度のことをメモ書きしておこうと。

「音楽脳」の半分くらいは Eric Clapton と Paul Simon の音楽で作られたんじゃないかと思うくらい, ガキの頃から両者の曲を聴いてきた自分は, Simon & Garfunkel のオリジナル・アルバムは全て持ってるし, Paul Simon のソロ・アルバムも 1980年リリースの One-Trick Pony と 1997年リリースの Songs from The Capeman 以外は全て持ってる(上記2つを買ってないのは文字通り偶然のことで, 要するにこれまで音楽聴いて生きてきたなかで「買う」に至る縁が , たまたまなかった, それだけに過ぎない, だからそのうち縁が生まれれば 買う・持つに至るんだろう)。

ソロ・アルバムの中では There Goes Rhymin' Simon (1973年) と Still Crazy After All These Years (1975年) が 最も好きなアルバムだが, 近年のものでも, 例えば Stranger to Stranger (2016年) などもかなり良かった。齢 70代半ば にして 依然としてこれほどに創作意欲を持ち続け, 結果 これほどのハイクオリティの作品をリリースできるのかと, ファンとして感激したものだった。

その後, 2018年9月, Paul Simon が 77歳(日本的に言えば「喜寿」, 数えじゃなくて満だけど, 笑)になる直前にリリースした In the Blue Light, あれは言わば, アレンジはオリジナルからかなり距離を置きつつも「セルフ・カヴァー」のアルバムで, 面白いと言えば 面白いんだけど, しかし一例を挙げるならまず オープニング・トラックの One Man's Ceiling Is Another Man's Floor (元は There Goes Rhymin' Simon に収録)など, どう聴いても オリジナルの方が良かったし, そのうち In the Blue Light というアルバム自体 あまり聴かなくなってしまった。

その In the Blue Light の次のアルバムが 直近・最新作 Seven Psalms で(2023年5月リリース), これもリリース後 直ぐに手に入れた。

収録曲が アルバム全編通しで聴くことをリスナーに要請するような作りになっていて, かつ 完全なアコースティック(バラカン流で表記するなら「アクースティック」)のパフォーマンスで創作されているというもので, 80歳を優に越えてなお, こんな新たな試みをするのかと感心, 他の人に薦めたりもしたし, 実際しばらくの間, 聴き込んだのは確か。

だが, ごく当初の自分の予感に反し, 続かなかった。つまり, ほとんど聴かなくなってしまった。

Paul Simon は一般にその腕前が過小評価されているのではと思うほどに アコギが上手いし, アルバムの 演奏そのもののパフォーマンスは 流石に素晴らしい。しかし, なんだろう, 要するに, アルバム全編から醸し出される「世界観」みたいなものに, ガキの頃から既に半世紀を軽く超える長年のファンであるリスナーとしての自分でも, ついていけない感が強くなった, それが結局 早いうちに「聴かなくなってしまった」ことの 原因なのだろうと思う。

アルバム・タイトル Seven Psalms の Psalms が ユダヤ教の旧約聖書の「詩篇」(the Book of Psalms)から インスパイアされているだろうことは容易に想像できたし, psalm は一般的な単語として使っても「賛美歌」や「聖歌」を意味するようだから, アルバムのコンセプトの大半を ユダヤ教と特定せずともユダヤ教やキリスト教に根ざした宗教や信仰に関するものが占めていることは 最初から分かっていた。

それでもやはり, ここまで「神がかる」(Paul Simon 自身が このアルバムのアイディアを「夢の中で思いついた」「週に2, 3日, 午前3時半から5時の間に起き, このアルバムに収める [宗教や信仰に関わる] 作品の歌詞を書いていた」と語っている, 「神がかってる」よね, これは)と, やはり俺は無理だな, 単純に。とまぁ, そんな気分が増していったように思う。

若い時から, あれほど多くの, 宗教や国籍や民族の垣根を越えた, 要するに文字通りの「普遍的な」作品を創り, 発表してきた Paul Simon が, どうして 80歳を過ぎてから ここまで「神がかった」作品を創るようになった(なってしまった)のか, これは聴く人それぞれ, リスナーそれぞれ, ファンそれぞれが異なる感じ方をするんだろうけれど(それはもうこういうことに限らず 当たり前のことなんだが), 自分自身の受け取り方を言えば, 要するに, 些かそこは「失望」した。

そして, これはこのアルバム Seven Psalms を聴かなくなって以来かなり時を経て, あらためて思うようになったことなんだけど, つまり,

ユダヤ人である Paul Simon は, イスラエル/パレスチナ の問題をどう考えているのか, あるいはほとんど正面から向き合っていないのか, いや考えることがないわけではないのか ..

同世代の ユダヤ系アメリカ人ミュージシャンである Bob Dylan(以下の note リンク 3点の下に続く),

あの Bob Dyaln のように, くだらない, 恥ずべき イスラエル支持ソングなど, Paul Simon が 書いたことがないのは はっきりしているのだが,

しかし Simon も, 過去に 例えば Hearts and Bones (1983年) のように "One and one-half wandering Jews, free to wander wherever they choose" で始まる歌を創ったりもしてるし, Still Crazy After All These Years (1975年) のエンディング曲として収められた Silent Eyes のように "Silent eyes, watching Jerusalem" と歌う曲もある。彼が自身の「ユダヤ人性」 Jewishness を意識してきたことは明らかだろう(念のため書いておくと「イスラエル支持」を暗示するラインやフレーズなどは何処にもない, それは皆無)。

さて, こんな話は この辺にしておくけれど, Jerusalem とか, ユダヤ教とか, 「旧約聖書」とか言い出す輩「一般」には, ということで,

この章の最後, 唐突ながら,

第二次世界大戦前に親族の多くをナチス・ドイツによるホロコーストで殺され, かつ ワルシャワ・ゲットー蜂起, そしてアウシュビッツ強制収容所・マイダネク強制収容所の生存者である両親のもとに生まれた, ユダヤ系アメリカ人政治学者 ノーマン・フィンケルスタイン(Norman Finkelstein, 1953年12月8日生まれ)の言葉をここに(以下の画像の下にヴィデオも)。

*ノーマン・フィンケルスタインが, (反)ナチス, (反)ホロコースト等に言及して イスラエルをひたすら「擁護」する人たち, そんな特にイスラエル人もしくはユダヤ人に向けて, 同じユダヤ人(ユダヤ系アメリカ人)として 語った言葉。

….. この下は, ポール・サイモンの(音楽の)近況, 付け足し …..

ポール・サイモンは 最近(先々月), カミさん *2 と一緒に 新曲をリリースした。

Bad Dream *1 〜 Paul Simon & Edie Brickell ♫

*1 Bad Dream .. 悪夢?

それでもやはり, ここまで「神がかる」(Paul Simon 自身が このアルバムのアイディアを「夢の中で思いついた」「週に2, 3日, 午前3時半から5時の間に起き, このアルバムに収める [宗教や信仰に関わる] 作品の歌詞を書いていた」と語っている, 「神がかってる」よね, これは)と, やはり俺は無理だな, 単純に。とまぁ, そんな気分が増していったように思う。

*2 彼の現在の「神」さんが「旧約聖書」や「新約聖書」などの「神」*3 ではなく, 彼の現在の「うちのカミさん」であることを祈る, 祈る, 何かに書かれた「神」なるものではなくこの宇宙を律する何か絶対的な力に「祈る」。

*3 ジョン・レノン, God 〜 神とは, 我々の苦痛を測るための概念である (歌詞和訳)

ではでは 🎶

ポール・サイモンの歌, 歌詞和訳とアルバム・レヴュー 〜 24曲 歌詞和訳 note リンク集

今後も歌詞和訳の曲を増やし, 更新する note(2021年10月13日投稿, 以降 随時更新), 2025年 2月19日現在は 24曲分の歌詞和訳集。