従業員生涯価値から考えるエンジニア採用と開発生産性の関係性

今回は「従業員(エンジニア)の生涯価値、ひいては市場価値はいかに上げていくか?」について最近考えていることを雑に記事にしてみます。

はじめに

今回、従業員生涯価値をテーマにした背景は大きく以下3つです。

・ヒトの価値を可視化し、開示することがステークホルダーの関心事になっている(価値の可視化ニーズ)

・売り手市場の需給バランスでエンジニアの価値が上がっている(価値の向上ニーズ)

・開発における生産性の可視化のニーズが強まっている(価値の可視化・向上ニーズ)

人的資本開示の義務化と取り組み増加

世界的に人的資本経営が注目されており、国内でも人的資本開示が一部の項目で義務化されました。

レポート「人的資本経営の潮流と論点 2022」 | 株式会社リクルート

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) December 30, 2022

レポートには世界的に人的資本経営が注目されるようになった背景などが書かれているhttps://t.co/SfZ4xlx5Uo

人材価値の開示、投資選別基準に。

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) February 23, 2022

日米欧が年内にルール化。

> 経済のデジタル化やグローバル化の進展で、優秀な人材を確保したり育成したりできるかが企業の競争力を大きく左右するようになっている。

> 測定可能な人的資本の情報開示はESGの観点でも注目 https://t.co/TYmdqeqmUz

ISOに準拠した人的資本開示をする企業も増えています。

大手中心にその動きはどんどんと加速しています。

富士通・パナソニック・丸紅・KDDI・オムロンの5社のIR資料に人的資本開示がどのように示されてるのかチェックしなきゃ/人的資本経営、どう進める?~大手5社の人事トップが本音で語った https://t.co/ZFqQvzHBlH

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) April 21, 2023

SHIFTは、のちほど紹介するELTVの観点でIR資料に人的資本開示をしており、参考になります。

SHIFTが出した「採用費の投資回収」についてのスライド。赤が CPA で戦力化コスト。青は月次でのライフタイムバリュー。

— 官報ブログ (@kanpo_blog) July 10, 2022

同社の平均年収 600万円のプロジェクトリーダーの方が入社した場合、

売上単価:110 万程度

売上総利益:40%(テイクレート60%)

回収期間は 5.1 ヶ月とのこと。 pic.twitter.com/ej4XQ7H0Is

社員から「SHIFTさんの人的資本経営・開示がすごい、読んでください」というリクエストをもらいました。結論としてはとてもすごかったです。

— 田中弦-人的資本を引き上げる-Unipos- (@yuzuru_81) July 4, 2023

■SHIFTさんは人的資本経営の横綱

今まで私の中では日本の人的資本経営は丸井グループさんが

1.独自開示項目の豊富さ、ロジック… pic.twitter.com/1eWbaf0hIn

→ヒトの価値を可視化し、開示することがステークホルダーの関心事になっている(価値の可視化)

エンジニア採用の激化

エンジニア採用市場も激化し、それに伴ってエンジニアの市場価値は上がっている現状です(23年7月時点)。所属企業に身を置くことがエンジニア自身の価値向上につながるか?は非常に重要になると考えます。

エンジニア(IT・通信)の求人倍率は全体と比較しても依然高い状況が続いているhttps://t.co/JEusTVhRXN

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) June 28, 2023

#エンジニア採用_findy

開発言語別の平均年収などもデータとして出ているので、ご参考までに活用ください!(調査をFindyのサービス上でやっている点の考慮は必要です)

— ふぃりっぷ/山田裕一朗@Findy (@yuichiro826) July 21, 2023

合わせて想定年収予測もマイナーアップデートしているので、ぜひ試してみてください!! https://t.co/MtQaFL75gP pic.twitter.com/fC4Q8niHE7

→売り手市場の需給バランスでエンジニアの価値が上がっている(価値の向上)

開発生産性への注目

こちらの記事にもありますが、開発生産性の可視化などが昨今かなり強まっています。開発のアウトプットやアウトカム(価値)の可視化や向上に注目が集まっています。

もともと高かった開発生産性可視化と継続的な改善へのニーズ

エンジニア組織への投資規模が拡大。経営陣・投資家などもステークホルダーの開発生産性への興味が高まる

SaaSなどエンジニアリングが事業の根幹をなす企業は特に開発効率に関心が高まっている(開発効率がバリエーションに寄与)

Tech投資文脈でバイセルさんのIR資料に!https://t.co/EDxeiujUvh pic.twitter.com/pOCN6xZiio

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) February 13, 2023

企業価値において、事業のつくり手となる人的資本(開示)などが注目される中で、プロダクト成長の先行指標となる開発速度も今後注目されていくのではないだろうか/スタートアップには「開発速度プレミアム」もある | Coral Capital https://t.co/HQS1N7RnA5

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) November 30, 2022

Four Keysの発表などから開発生産性の可視化に注目が集まる

23年7月に弊社主催で開催した『開発生産性』をテーマでは初の大規模カンファレンスには1600名以上の方にご参加いただくほどの注目度の高さがありました

→開発における生産性の可視化のニーズが強まっている(価値の可視化・向上)

人的資本(今回はエンジニアにフォーカス)の価値の可視化・向上ニーズは強く、それを考えるための概念の一つが従業員生涯価値(ELTV)だと考えます。

従業員生涯価値(ELTV)とは

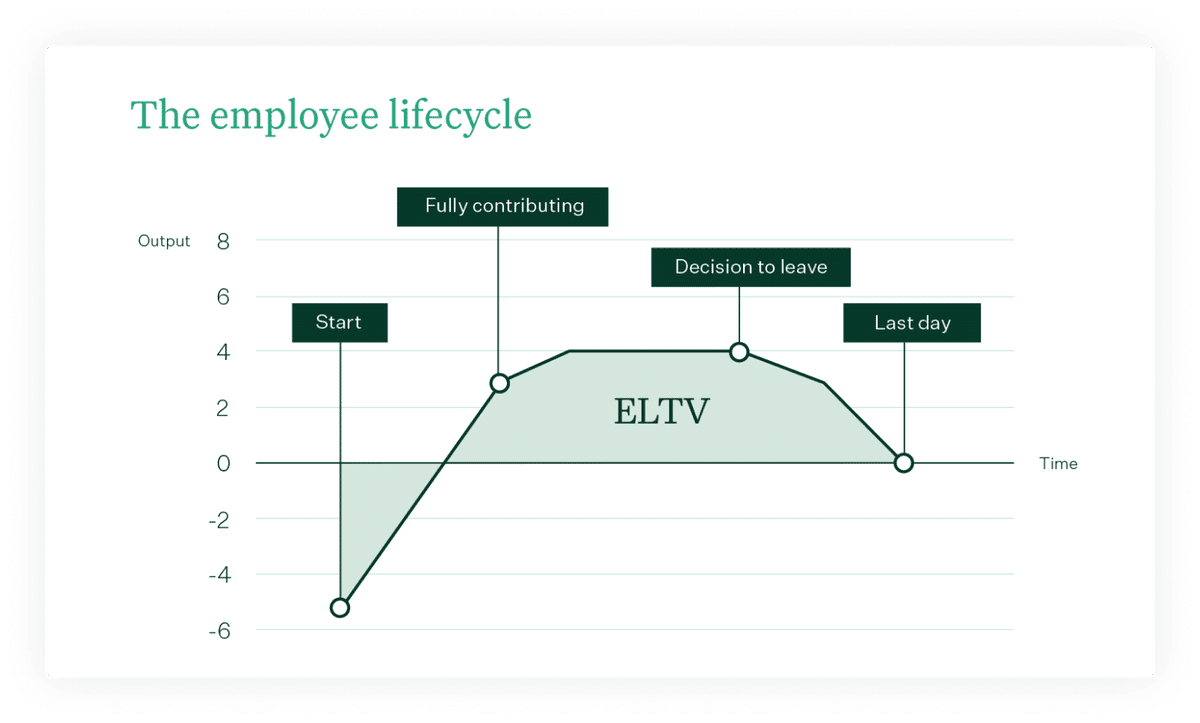

従業員生涯価値=Employee Lifetime Value(以下ELTV)は、従業員が組織にもたらす長期にわたる正味価値の合計を表したものになります。

ELTV を使用すると、従業員のライフサイクルのさまざまな時点で時間とリソースを投資することで、組織に測定可能な大きな利益がもたらされることを説明できるとされています。

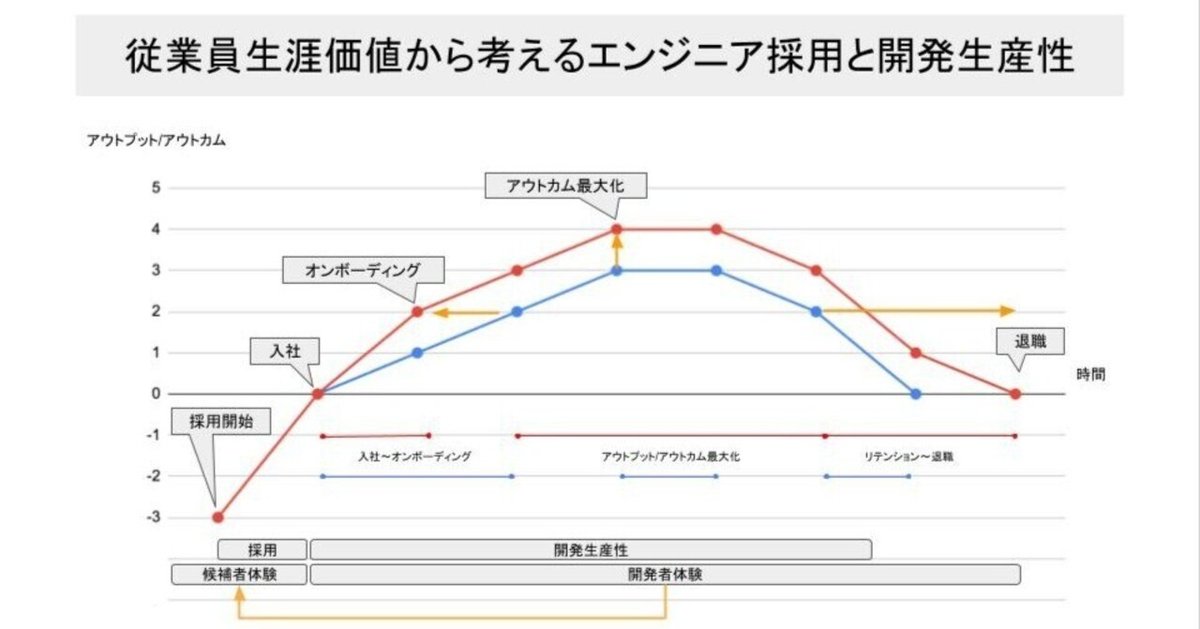

以下のグラフは、X 軸は時間、Y 軸は「アウトプット」として、従業員のライフサイクルの観点から ELTV を示しています。

ELTVの算出方法

以下が算出式です。

従業員生涯価値(ELTV)=従業員のアウトプット/アウトカム × 勤続年数

ELTVを高めるにはグラフの面積を広げることが大事。今回はELTVを高める要素を3つに簡素化して考えてみます(3つの矢印)。

ELTVを高める構成要素

ELTVを高めるためには以下3つを押さえる必要があります。

入社〜オンボーディングの短縮化

エンジニアが入社してから、一定自立自走してアウトプットが出せるまでの期間を早めること

アウトプット/アウトカム最大化

エンジニア個人が出せる(あるいは組織に寄与する)アウトプット/アウトカムを最大化すること

リテンション〜退職の長期化

退職までの意思決定の期間を長期化させるためにエンジニアのリテンション(定着)を促すこと

従業員生涯価値(ELTV)から考えるエンジニア採用と開発生産性

上記3つのELTVを高める観点として、エンジニア採用と開発生産性における打ち手について考えたいと思います(その他さまざまな打ち手が考えられますが、今回はその2つにフォーカスします)。

エンジニア採用強化

入社〜オンボーディングの短縮化おいては、人事の観点で短期で成果創出に寄与するハイスキルなエンジニア採用の強化と教育(こちらも受け入れたエンジニアを教育するミドルマネジメントの採用が結局のところ必要になる)などが重要

開発生産性

アウトプット/アウトカム最大化と継続・リテンション〜退職の長期化においては、開発生産性の可視化・向上や後ほど記述する開発者体験が重要

Findyでは『ハイスキルエンジニアのダイレクトリクルーティングサービス』と『開発生産性の可視化や開発者体験向上を支援するサービス』を提供していたりします。

候補者と従業員への価値を高める候補者体験と開発者体験

採用と開発生産性によりELTVを高めるために、さらに掘り下げると、1.開発者体験を考え、2.開発者体験を候補者へ訴求するとともに採用手法・選考プロセスを候補者にマッチした体験に設計(候補者体験の設計)することが重要かと考えます。

1.開発生産性や開発者体験を考える(従業員への価値提供)

開発生産性以外にも事業収益性、従業員満足度(文化・働き方・開発環境など)、社会貢献性、など開発者にとって魅力ある要素を体験価値(開発者体験)として提供することが重要

開発生産性においては、営業が一人あたり売上・受注数を追うのと同様に、開発者は機能リリースに寄与するアウトプットであるデプロイやプルリクエスト数を生産性として可視化・向上するケースは多い

開発生産性の改善をしっかりと可視化して、改善につなげているとてもいい例ですね。ハイスキルなエンジニアから見ても、しっかりと開発者体験を上げるために投資をしている会社ということで、安心してジョインできるという指標になりそうです https://t.co/31hUTMpZiM

— ふぃりっぷ/山田裕一朗@Findy (@yuichiro826) January 19, 2023

2.候補者体験を設計する(候補者への価値提供)

エンジニア採用は募集段階から採用が始まっているわけではなく、マーケットの候補者(転職潜在層)に対して、日頃から自社の開発者体験(開発生産性など)を伝えて、認知や興味をもってもらえる設計も重要

応募してからの選考プロセスにおける体験はもちろん重要

グローバルのエンジニア採用でも同様のことが言えます

この前のカジュアル面談で

— 小峯将威@プロダクト開発するエンジニアリングマネージャー (@mine_take) July 27, 2023

「何で興味を持ってくれたのか?」

って聞いたら

「生産性の高い会社ってタグが付いていたから」

と教えてくれました。もっと開發生産性の高い会社とアピールしていこー!と思いましたw#開發生産性

エンジニア採用の成功パターン!

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) December 3, 2022

開発者体験を良くしたら → 開発組織の魅力が高まり → それが正しく候補者に伝わると → 採用がうまくいく!

1年で内定承諾率が8倍に。エンジニア採用は「開発者体験」と「候補者体験」を良くすれば上手くいく! - Uzabase for Engineers https://t.co/CBak0yBgEw

良い取り組み!/"技術発信をして、少しでも認知度を高め、転職活動潜在層にアプローチできればと"エンジニア採用における候補者体験向上の取り組み — HACK The Nikkei https://t.co/ISgEpsEAay #HackTheNikkei

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) February 16, 2023

採用するにも開発者体験としての魅力ベースかなーその延長線上の候補者体験があって採用につながる https://t.co/9MIx7HgOWU

— ゆーだい | ファインディ (@dai___you) December 22, 2022

人的資本ROI

今回は「従業員がもたらす価値』のみに言及していますが、本来は『価値発揮のための投資コスト』を勘案する必要がありそうです。

投資したコストに対する事業売上に紐づくアウトカムが、収益に資する本来価値と言えそうです。

費用はエンジニアを採用した段階で投下した採用コストと人件費や開発費など、アウトプット/アウトカム創出に必要な財務コストがあげられます。

このコストをいかに適切にするかも大切です。

収益に資するエンジニアのアウトプット/アウトカムをファイナンス観点で、何を置くかはまだ整理できていません(営業なら売上というわかりやすい指標を用いることができる)。

しかし、収益に資する指標を定義することで、どの時点で事業に本来価値をもたらすのかの分岐点(投資の回収期間)も計算できそうです。SHIFTの事例などはまさにそうした事例です(再掲)

SHIFTが出した「採用費の投資回収」についてのスライド。赤が CPA で戦力化コスト。青は月次でのライフタイムバリュー。

— 官報ブログ (@kanpo_blog) July 10, 2022

同社の平均年収 600万円のプロジェクトリーダーの方が入社した場合、

売上単価:110 万程度

売上総利益:40%(テイクレート60%)

回収期間は 5.1 ヶ月とのこと。 pic.twitter.com/ej4XQ7H0Is

まとめ

企業がエンジニアの生涯価値を高める2つの打ち手としてエンジニア採用強化と開発生産性を取り上げ、それらを考えるうえで重要な概念としての候補者体験と開発者体験について投稿や記事をもとに雑多に書いてみました(とりあえず書いた感じなので、あとで推敲したい気持ち)。

今回記載した内容はエンジニアのみに限らないことではありますが、はじめにで言及した背景によりエンジニアにフォーカスした内容で記載しました

以上、いかがでしたでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ご意見・ご感想などお待ちしております!(お気軽にDMなどぜひです!)