死ぬ前までに食べたい100の美菓 冬の水羊羹

鶴岡木村屋では水羊羹の販売が始まった。そう、冬の水羊羹だ。

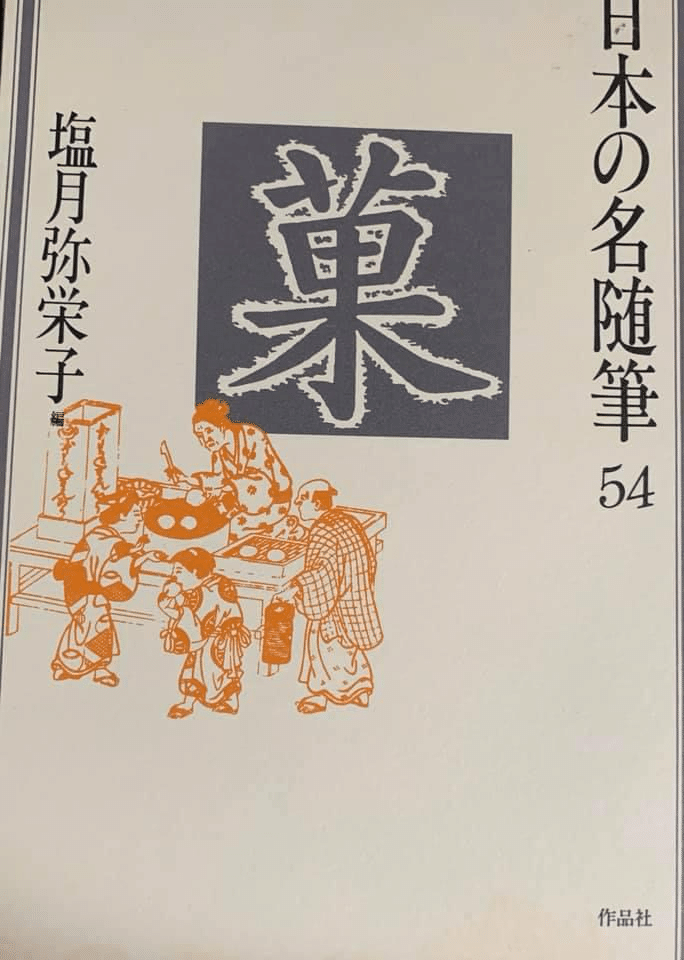

私の愛読書に、「日本の名随筆」があって、その第54巻に、塩月弥栄子さん編集の「菓」があり、その中に、今は亡き脚本家の向田邦子さんが水羊羹について書いている。毎年今頃になると本棚からこれを取り出し、鶴岡と福井名物の冬の水羊羹を食べながら読んでいる。

向田さんは、水羊羹の命は、切り口と角の鋭さ、下に敷いた桜の葉のバランス、そして薄墨色にあると書いている。特に、水羊羹の下に桜の葉を敷くことについて、器に移したり、客前に差し出す時、柔らかい水羊羹が切り口鮮やかに、崩れずに済むという気配りや、薄墨色との調和にあるという。

しかし、昨今はまーるい容器に入った水羊羹が多く、また桜の葉、笹の葉を敷いている水羊羹を見かけることも少なくなったから、もし向田さんが今生きていたとしたら、まーるい缶詰めの水羊羹は怒って食べなかっただろう。

さて、鶴岡ではなぜ冬に水羊羹なのだろう。

江戸時代、酒井家の入部とともに、近江や越後、信州などから沢山の商人達も鶴岡に移住して、店を開き、城下町を形成していったが、近江商人の中に、菓子匠がいたらしく、旧の五日町の通りに近江屋という御菓子屋を開いている。

近江の銘菓に丁稚羊羹がある。丁稚羊羹というのは、奉公に来ていた丁稚が里帰りする時、故郷への土産に買えるほど、安く美味しい羊羹で、安価な材料と簡単な製法だったらしい。

悪くならないよう桜の葉や笹の葉で羊羹を包んでいたので、長旅にも耐えた御菓子だったらしい。丁稚が里帰りするのは正月の冬の時期が多く、水羊羹みたいな丁稚羊羹を土産に持ち帰ったことから、近江に近い越前では鶴岡同様、冬に水羊羹を食べる風習が生まれたという説がある。

鶴岡市の笹巻きが文化庁の「100年フード」に選ばれているが、笹を巻いたり、敷いたりする知恵は水羊羹にも活かされているが、そのことはあまり知られていない。

文化庁の100年フードは、日本の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を認定しているもので、冬の水羊羹も認定してもらってもいいだろう。

鶴岡では、このほか切り山椒など、冬の美菓がたくさん出る。楽しみ、楽しみ。