拳拳服膺 使い時の無さそうな四字熟語

ケンケンフクヨウ ー 広辞苑 第三版によると、

「胸中に銘記して忘れず守ること」

と書いてありました。

拳々すら使わないというのに…。

(せいぜい喧々諤々までしか知らない…。)

拳拳は「ささげ持つさま」「うやうやしくつつしむさま」

服膺は「心にとどめて忘れないこと」「胸にとめて常に行うこと」

*「膺」 は 「胸」の意

まあちょっと自分には縁遠そうなことが書いてあります。

(何か気に留めよ…って暗示かもしれませんが。)

インターネット上ではこれがすぐに出ました。

↑現代的に分かり易い方が良いと思うので…。

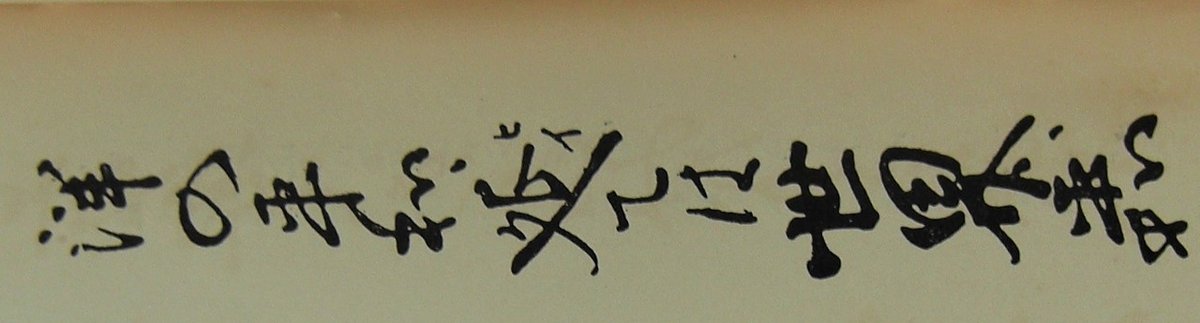

因みに画像の文章を読むと

「…ケンケンフクヨウ致しまして、コンニチに及んだのであります。

ひとり 今日にとどまらず 将来…」

途中読めそうにないものがあると思いますが、

変体仮名

へんたいがな という古い時代の書き方で、

現代では書道やその筋 ー 研究者等 ー の間で使われていそうな文字です。

(実際使われているか分かりませんがイメージとして。)

特に2番目のサイトには多くの文字が掲載されているので

気になる方には適度な情報量かと思います。

https://wasuian.com/hpgen/HPB/entries/149.html

また少し違う面からは旧字体と新字体、

現在の常用漢字についてもありますが、大雑把には戦後に分類したよ、

という事なので、まあ、しかし…最近やや増やす傾向ですかね?

言葉や文字のことは難しいので情報提供…という回ですが、

この画像の一文においても文字の芸術性の面で

自分には到底真似出来ないところがあると、

一見皆さん思うかもしれませんが、日本語表記、書き方にも

かなり自由性があったようで、紹介したサイトの文字をよく見てみると、

確かに覚えて使いこなしていたならそれほど難しくないのかもしれないと

思えて・・・くるかもしれません。

拳拳服膺の文章ですが、よく…見なくてもですが、

文字の大きさ等がかなり違うことが分かると思います。

これは推測ですが、所々の書き方として、

文章の大きな文字、漢字や単語に収まる部分、それを書いてから、

送り仮名や点を付けているようにも見えます。

或いは筆安めのタイミングで整えていたのではないかと...。

(*推測です。やはり言葉の順序通りに書いているかもしれません。)

あと、この機会なのでついでに、

あとでやはり読み間違えないように振り仮名も付けていたようです。

「~ようの平和、ヒイては世界(恐らく へいわ)~~~」

だから、大正昭和前期ぐらいまでなら

案外練習すると形になったり読めるようになる可能性はあると思います。

前総理がある時披露した達筆ぶりは流石に「おお~」と唸ったので

そういう部分が出来ると「ん~、カッコいい」

見栄え良し、ならば任せた、というのも分からなくもない部分です。

(そんなので決まってないと思いますが、

歴史を考える時何か残るとすると選定理由にならなくもない?)

ちょっと余談が過ぎるのでこの辺で止めますが、

文字の上手さを気にするのは現代人ばかりでなく

昔の人も気にしていたようで、wikiに書いてあることですが、

大隈重信はある時から自筆しなくなり、

本などの多くを口述筆記に任せていたそうです。

何でも負けず嫌いで知人に達筆の者があり書かなくなったとか…。

だから自筆のものは価値が高いという風に言われています。

現在残されている大隈の関連文書はすべて口述筆記によるものであり、大隈自身の直筆のものは存在しない。これは弘道館在学中に字の上手な学友がいて、大隈は字の上手さでその学友に敵わなかったため、書かなければ負けることはないと負けず嫌いで字を書くことをやめ、以降は勉強はひたすら暗記で克服し、本を出版するときも口述筆記ですませ、死ぬときまで文字を書かなくなったためと言われている。しかし、大日本帝国憲法発布の際には内閣総理大臣以下国務大臣の副署は自署でなければならず、当時、外務大臣であった大隈の貴重な直筆が残っている。御署名原本の中の内閣総理大臣以下国務大臣の副署にある「大隈重信」の文字だけがあまり達筆ではないことがみられる[112]。 大隈重信

これとはレベルの違う話で悪いんですけど、そういえば

私はアルバイト等していた頃殆どメモを取らない、という、

そういうスタイルでした。

これは主に2つ理由があって、そんな難しいことはやってない、

その次に書いたから覚えるものでもない、という事です。

ヘンリー・ジョーンズ=ショーン・コネリーによれば

「憶えなくていいように手帳に書いていたんだ」

という訳でこれは結構重要な一言だと思います。

メモを取っている人の方が、年齢差もあるとはいえ作業を覚えない、又は

自信を持たない、という事は少ない職業経験の中で、また一部家族の長年の

就業経験上もそう感じるケースは少なくなかったという事で、

覚える側ならそう気負わず、教える側ならメモを取れとしつこく言わず、

やや様子を見る…ぐらいの気持ちで始めてもいいのではないかと思います。

特に勉強しているのに伸びないとか分からないというのは

ただ書いてるだけのケースが考えられるので、スタイルについては

人の事なので推奨出来ませんが、書き過ぎないのも一つの手です。

書いたもの自体は

確かにいつか役に立つことも少なくないんですけどね…。

拳拳服膺には上手く結べないままですが、

今回はこの辺で…っと忘れるところでした。

現状使うことはありませんが、古文書等にゆかりのある方向けに、

と思ったら、これはゲーム、遊んで覚える系でしょうか?

こういう少し変わったアプリも開発されているようです。

以上。

いいなと思ったら応援しよう!