時を越える霊性の調べ−『dive into silence』発売から10年目の記念対談

日本三大不動の一つ、関東最古の不動霊場として、都内屈指の名刹「目黒不動尊 瀧泉寺」にて収録されたメディタミュージックのアルバム『dive into silence』が、日本コロムビアからリリースされて10年が経ちました。

この節目の年に、楽曲のスコアが発売されることになり、あらためて目黒不動尊 瀧泉寺の住職である滝口康道氏と、アーティストのフランソワ・デュボワ氏が対談をしました。

『dive into silence』は「六字訣」と呼ばれる中国古来の瞑想法をベースに創られた瞑想音楽で、マリンバを中心に、様々な打楽器類のみで構成されています。

“聴くことで瞑想になる“という音の話、当時語られることのなかった制作経緯や秘話、また10年経った今だからこそ見えてくることについて、お二人にじっくりと伺っていきます。

ふたりを繋いだ不思議な縁

司会: まずはどのような経緯でおふたりが出会い、このアルバム『dive into silence』を制作するに至ったのかを、お聞かせ頂けますか?

康道(K):まず最初の出会いは、私が養生として取り組みたいと探していた中国武術(武当式内家拳)をデュボワさんに習うことになったんです。彼の修行記を読んで、興味を持ったので、彼とは音楽家ではなく、中国武術の師範として接点ができたのが始まりでした。

お寺の書院(広間)で稽古していただいているのですが、毎回、書院の隣にある観音堂に案内していたら、ある年ちょうど本尊である聖観音様が修復を終えて戻ってきたというタイミングがあったんです。そこから様々な対話を経て、観音堂で演奏・録音するきっかけが生まれました。

デュボワ(D):もう一つ、クリエイションの視点からも重要なポイントがあって、当時、いわゆる瞑想用の音楽と謳われるものが世の中に氾濫していたものの、だいたいは電子音を使った音楽で、自然の揺らぎや響き、周波数、倍音とは違うものを出す音楽が多かったんですよ。

それらは人間の意識が心地よいと認識するのには十分かもしれないけど、真の瞑想に入る揺らぎや響きではない。それについてはふたりともまったく同じ考えで、それでこれは何かした方が良いのかもしれない、という流れになんとなくなったんです。

K:要はヒーリング音楽やリラグゼーション音楽はたくさんあったけれども、瞑想に特化したもの、しかも、“聴いて瞑想に入る”というコンセプトは、おそらく相当珍しかったかと思います。

D:巷に溢れていたのは、私が通称“歯医者の待合室音楽”って呼んでいるのとか、あと温泉施設などで流れている類のやつね(笑)

プロジェクトを後押しした慈覚大師円仁

K:あとは、ここ目黒不動尊 瀧泉寺を開いた慈覚大師(※1)の御遠忌1150年目(※2)というのもあって、それらがすべて重なったから実現した、という流れでした。

※1 慈覚大師円仁(794〜864):第三世天台座主。遣唐使船で唐に渡り、貴重な経典を持ち帰る。9年に及ぶ長旅の様子を事細かに記した『入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)』は、世界三大旅行記とされている。

※2 御遠忌:特定の宗教上の指導者や聖人の命日やその命日を記念する法要のこと。特に仏教において、名高い僧侶や開祖の命日に行われる法要。

D:私も慈覚大師の話が出たときに、飛びつくようにフランス語訳の日記を読み込みました。もの凄くこと細かに書き込まれていて、本当に面白かったです。

K:慈覚大師については、フランスも含め海外のほうが研究がされているんです。

「Ennin」とアルファベット検索すれば、資料はたくさん出てきます。

そもそも彼の書いた日記『入唐求法巡礼行記』は、中国や中華民族を知る第一級の資料でもあります。非常に良く記録されていて、当時あんなことをやっていた、こんなことをやっていたのかと知ることができます。読むと、当時の人々が今と同じように過ごしていたことが手に取るようにわかりますね。

実はできあがった音を聴いてから、インスピレーションがあったんですよ。これは、円仁の修行や旅、成長を表現するコンセプトアルバムになっているなと、収録を終えてから気づいたんです。そのように聴いても、ストーリーとして成り立っているんです。

だから、「六字訣」の瞑想音楽として聴いてもいいし、円仁の生き方を聴く物語としても成立しているので、こちらもお薦めの聴き方のひとつです。

「六字訣」との絡み

司:今「六字訣」というキーワードが出てきましたが、それについて簡単に教えて頂けますか?

D:はい。これは中国古来の瞑想法で、中国では気功とも呼んでいます。

(※中国では気功も瞑想も同義語)

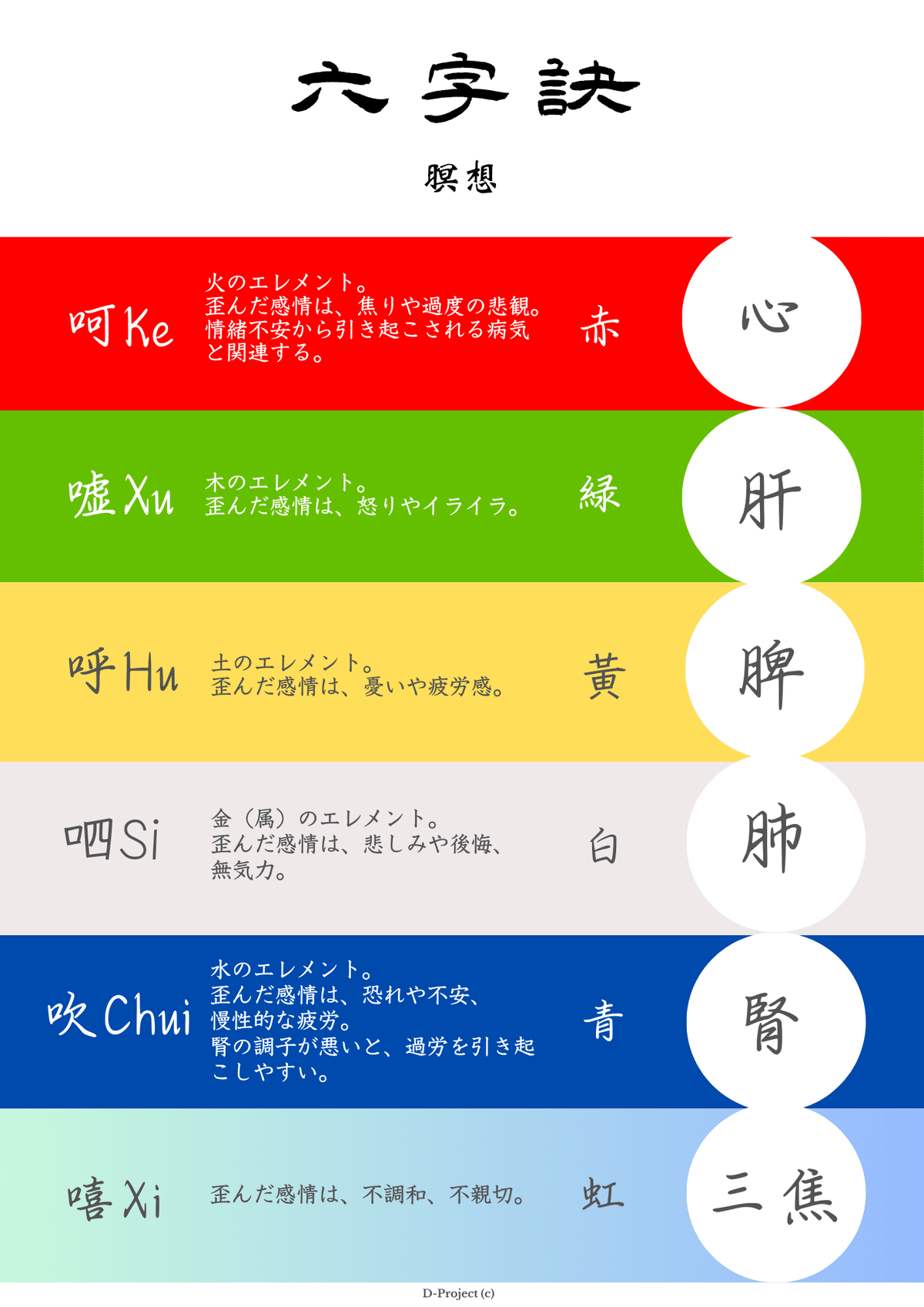

「六字訣」は、五臓(心、肝、脾、肺、腎)の病を防ぐことが目的の瞑想で、直接臓器に働きかけるというところが面白いんですよ。そして、非常に良くできた瞑想です。

K:広い世の中に、聴かせる瞑想CDはほかにもありますが、『dive into silence』のコンセプトである“「六字訣」瞑想のCD”というピンポイントテーマになれば、おそらく他にはないと思います。それにプラスして、慈覚大師円仁というテーマが絡んでくることは、この世にはほかに存在しないでしょうね。

だからこそ、唯一無二の作品なんですよ。

D:うーむ、慈覚大師円仁の人生を辿った音楽、というのは考えたこともなかったし、他のどなたからも言われたことがなかったので、本当に驚いています。でも、言われてすごく納得します。

彼の人生を知れば知るほど、「断念しない」という生き様がつねにあったように感じています。彼の「断念しない」エネルギーが、この音楽にも憑依して、揺るぎない空気感の曲になりましたね。

『dive into silence』を作る際に、「六字訣」瞑想に基づくというのはもちろんですが、もう少し言うと「瞑想になじみがあり、瞑想のもたらす影響や恩恵を理解していて、揺らぎや響きの世界を感じとれるひと」に向けて作った、というのが本音レベルのコンセプトと言えるでしょう。

生の楽器と瞑想状態の奏者から発する倍音や周波数、揺らぎ、それらが渾然一体となったものを「メディタ・ミュージック」と呼んでいます。この作品を聴いて頂くと「メディタ・ミュージック」が一聴瞭然とします。リラグゼーション音楽とは、まったく別ものであるという差別化はそこにあります。とはいえ、実際は瞑想のことが分からなくても充分に楽しめるアルバムです。

K:例えば、いつか世界のどこかで慈覚大師円仁の映画プロジェクトが持ち上がった時に、実はこのアルバムを聴いた人が映画を撮りたいと思ってくれた!と言われても、驚かないと思います。円仁の映画を作る時の挿入楽曲、それぞれの場面で使われるのはこの音楽になってくるでしょう。

D:非常にインスパイアリングな音楽ということになりますね。それはとても嬉しいなあ。

K:この対談を読んだ誰かをインスパイアして、それがきっかけになって映画が撮られることになったらという期待を乗せて、ここにこのコメントを残しておきましょう!

なぜ、1曲が20分もあるのか

司:なるほど。それはとても広がりのあるお話ですね。ところで、楽曲はひとつ20分と非常に長いのですが、これには意味があるのでしょうか?

D:ちゃんと意味があります。通常の歌謡曲などは、3分から5分くらいですよね。その間、リフレインがあって、楽しいだの悲しいだのという、いろんなエモーションを掻き立てて終わっていく作りになっています。

『dive into silence』はそこにベクトルがまったく向いていない。通常の楽曲には「聴いて、世界観を理解して、感動する」というプロセスがあるとしたら、こちらは「聴いて、音の世界に没入して、手放す」というもので、それが瞑想の基本なんです。

K:私の知っている範囲だと、20分くらいの瞑想が、まず良いところなんですよ。深く入っていくなら40分以上を目安にしていく。それを元に考えると、例えば、20分聴いて「あとの20分は聴かない時間を設ける」とかね。そういったことで、「完全瞑想」になることもできますね。

瞑想の入り口に立つと、現代病とも呼べる“頭の中の情報が暴れる”状態に、みなさん入り込むんですよ。それに対して、ただじっと座っているだけでは対処できないんで、そこで音にdive(没入)するという流れにしているんです。

さらに「六字訣」という要素も入ってくるので、身体にアプローチするし、頭の妄想も音楽によって鎮まってくるので、20分たっぷり聴いたあとに、20分静かにすることで、「完全瞑想」に入るようにできているんです。

豊かな文化と歴史的背景が交差

D:まさに康道さんの説明通りです。

クリエイティビティの観点から、もう少し補足することがあります。

ご存知ない方も多いかもしれませんが、私は欧州出身のフランス人で、道家(タオイスト)。一方、康道さんはアジア出身の日本人で、仏家です。これほどすばらしい交ぜ合わせはないでしょう。しかも、西洋社会の柱となるカトリックよりも、遥かに古い思想・宗教、価値観の要素がここで組み合わさっているのは、本当に素晴らしいことだと感じています。両名のこれまでの人生経験、思想などが、ここで出遭ったのです。

代々寺族として活躍されてきた康道さんの博識、世界に向けて大きく開いた精神の扉には目を見張るものがあります。中国・道教由来の「六字訣」もご存知だったり、とにかく仏家の世界を飛び出して、あらゆることに興味を示してすぐに調べておられる。

一方、私はブルゴーニュの片田舎からパリ・コンセルバトワールを出た作曲家で、学業の途中アフリカに音楽修行に出て行ったり、今は東京在住でありながら、中国の道教の聖山に篭って修行をするなど、求道精神が私の道を拓いてきました。

そんなふたりの豊かな要素が集結して、その場に見事な花を咲かせたと考えています。ふたりとも「何が起こっているのだろう?」と真理を探求する意志や熱量が同じなんでしょうね。これはとても大切なことなんですよ。それが今回のクリエーションの場で出遭い、広がりが生まれるわけです。

つくづく円仁の人生と似たものを感じざるを得ません。彼も常に「なぜ」「どうして」をくり返す人生であり、求道しつづけるという決意が、我々ふたりを円仁の物語にdiveさせて生まれたのが『dive into silence』です。

だから、これはただのsilence(静けさ)ではなく、豊かなものに満たされたsilenceですね。

そもそも、瞑想の時に必ず登場するキーワードの「空(くう)」に対する考え方が、康道さんも私も同じです。我々にとっての「空」は、豊かなものに満たされているのですが、一般の人々に「空」について聞いてみると、空っぽ、すべてを諦めてしまうことと同義語になってしまっている。何だか寂しい印象です。でもそうじゃないんですね。だからこそ、我々が非常にマジカルなものを作り上げることができて、それが素晴らしいのだと。

1400年前からイチオシの瞑想法

司会:ところで、あまたある瞑想法の中で、なぜ「六字訣」を選んだのでしょうか?

D:「六字訣」をコアコンセプトに、というのは康道さんも私も推したポイントでしたね。色々な理由がありますが、やはり分かりやすい、取り込みやすい、というのが非常に大きいかと。

ちなみに康道さん、仏教にも「六字訣」のように各臓器に働きかける瞑想のようなものは存在するのですか?

K:仏教かどうかは定かではないのですが、天台大師(※3)が、中国で瞑想を体系づけた『摩訶止観(まかしかん)』(594年に講義、のちに弟子によって体系化)という書がありまして、その中に「いきなり瞑想に入るのが難しい人は、六字訣をやりなさい」って書いてあるんですよ。ということは、その頃の仏教徒を含めた中国の人に「六字訣」はすでに知られていたんですね。これがちょうど隋代(581〜618)です。慈覚大師はその後の唐代(618〜907)の人ですから、「六字訣」のことも知っていたはずです。ここで、点と点が繋がりましたね。

※3天台大師(538〜597):中国のお釈迦様と呼ばれた、中国天台宗の実質上の開祖。智顗(ちぎ)

D:道家の修行に瞑想は必須ですが、なかでも「六字訣」は瞑想の導入として本当に最適なんです。だから天台大師がおっしゃったことは、1400年以上経った現代でも真実だと思います。

一般的に「瞑想は難しい」というイメージも先行していますし、実際、仏教の曹洞宗などで修行されている瞑想法は相当難しいものの一つだと思います。じっとして瞑想に入るというのは、最も高度なメソッドの一つですから皆が皆できることじゃない。曹洞宗の若手の方ともお話したことがありますが、四苦八苦されていましたね。人によっては時間ばかりが経ってしまい、挙げ句の果てにはまったく瞑想状態に入れないという人もいるでしょう。

誤った「瞑想」と「空」の考え方

K:うまくいかない方は無音状態のようなことを、おそらくは目指してしまっているんでしょうね。ちょっと評価が難しいのですが、無心や無我と言った状態とも呼びますが、それらは我々二人の考えるsilenceではないのですよ。無音のsilenceではなく、もっと豊かな、水底のようなものです。だからこそ「diveする」という動詞を使っている。

例えば、海の中は豊かなわけですよね。魚もいれば海藻もあれば、光のあるところ、闇のあるところ。浅瀬から深海まである。そういう豊かなところにdiveする。そこは無音、何もない、というのはありえない。鎮まっていると同時に、動いているところです。死ともまた違う。さらに言うと、本来、死も豊かなものなんだけれども、そこも含めて停止だと思ってしまうのでしょう。

でも良く考えると、みなさんは停止するために修行するの?と思ってしまいます。そういうことではないですよ。だから『dive into silence』というタイトル自体にも、相当深い意味があるんです。

自分にとって自然な道が「修行」

D:修行という話で言うと、それぞれのやり方で、間違っていないと思うんですよ。でも自分の道ではないものを選び取ってしまったら、それは間違いだと思うんですね。

例えば、私の命の恩人でもある天台宗の西先生(故)のような、非常に厳しい修行もできる方は、その方法がご自身に合っていた。だからこそ、あそこまでの方になられたのだと思います。でも、それが同じ天台宗の僧侶全員に合っている方法とは限らないわけですよね。

つまり、自分を前進させる手助けにならない手段を選んでしまったら、それは間違いだと言えるのだと思います。その場合は、違う手段を選ぶべきです。だからはじめに形式やイメージで選ぶのではなく「あなたが前進する実質的な手段を選びなさい」というのが自然な修行であり、【道】だと思います。

自分に関して言うと、私はカトリック文化圏で生まれ育ちましたが、その価値観にまったく共感できずに、二十歳の頃に出会った老子の本で「これだ!」となりました。

道家にとってのすべての土台であり師は自然界で、我々が求道しているものは、すべて自然由来です。だから、道教で修行されている武術も、自然界のあらゆるものを手本にしています。

肉体の基本的なありようは樹木が手本で、土深く根を伸ばす感覚を養ったり、体幹を幹に見立て、腕は枝葉のように風にたなびくのを模す。自らは動きません。時期が来れば葉は落ちて、またふたたび時期が来れば芽吹いで大きく茂る。我々人間も、そのありようやサイクルに自らを重ね合わせて生き、修行をしています。

とくに手先は人間が一番自分でコントロールする部分であるため、ついつい、エゴが乗り過ぎて、うまくいかなかったり、空回りしやすい部位です。エゴはどこどこに行きたい、という明確な意志を持ちますからね。

あとは、良かったらぜひアニメーションの『カンフーパンダ』を観てください(笑)あの中にも登場する話ですが、桃の木には桃の木の都合があって、時期が来ないと実は生らないわけです。すべては自然の法則に従え、なのです。

それと、いずれの流派でも厳しかったり、難しい修行を経て何かを得ている人は、みな最後には出逢うんですよね。武当山で修行をしていた時に、禅宗の少林寺の僧侶も良く来ていました。禅宗の修行も、道教の修行に非常に似ているものも多いんですよ。いずれにしても、修行の世界に入り込んでみて、それが合っているかどうかは、自分で発見するしかない。

音楽にも似ています。あなたが「ジャズが好き」「肌に合っている」「即興が大好き」だと。それならあなたの音楽はジャズで、あなたはジャズマンだ!となるわけです。それぞれに合うものがあれば、それがあなたの音楽、あなたの奏でる、作る音になる。その世界に足を踏み入れてみて、なんだか居心地が良い、動きまわれる感じがある、そんな自分自身の感覚が非常に大切になってきます。

K:成長させてくれる道を選ぶ時、やはり自然が一番ですからね。

D:そう。そういう考え方が共鳴して、結局、我々もそれぞれ違う道を辿ってきたにも関わらず、ここで出逢うんですよ(笑)

楽曲に秘められた底知れぬパワー

司:では、ぜひアルバムの楽曲についても詳しく解説を頂けますか?

D:もちろんです。それには「六字訣」のことを、もう少し掘り下げて説明した方が良さそうですね。

そもそも「五臓六腑」という表現が日本語にもありますが、私達の臓器=五臓がきちんと働いていることが「道家の養生」の考え方の基本です。それが健康を作る。

そして、健康であることの大目的は、「命が尽きる瞬間まで、日々学びつづける」ことなんです。人は年を重ねると、だんだんと痛みや苦しみ、病などが現れてくる。そんな状態では、なかなか学びに集中しづらくなってしまう。やはり健康体である方が、意欲的に探求する力も湧きつづけるわけです。だからこその健康体なんです。そして、それが中医学の基本的な考え方でもあります。

そこで「六字訣」が登場します。これは臓器を調えて養生するための瞑想です。ここで扱う臓器は五つあり、心(しん)、肝(かん)、脾(ひ)あるいは胃、肺(はい)、腎(じん)。そして、三焦(さんしょう)と呼ばれるものが最後の六つ目に登場します。三焦は胴体を上中下(上焦、中焦、下焦)の3つに分けて、気と水の通り道と考えます。西洋医学で言うホメオスタシスを担当するのが三焦です。

臓器もそのものを指すのではなく、例えば心だったら心を中心としたポンプ機能と、心に影響される意識やメンタルの状態までも、すべてを包括的に捉えるのが中医学です。脾は消化吸収と気・血・水(津液)の補充や運行を担当する、といった具合です。

そして、それぞれの臓器に呼応する音が存在します。心は呼(Ke/Huフー)、肝は嘘(Xuシュー)といった具合です。

この音を発音しながら、瞑想をしていくのが「六字訣」です。音の振動を臓器に響かせます。そして『dive into silence』は、曲を臓器に響かせる。

ただ臓器の名前を曲名にするのもセンス的にどうかと思ったので、臓器に呼応する色を曲名にしています(笑)

Disk 1

Disk 2

Blanc 白 《肺》

Bleu 藍 《腎》

Arc en Ciel 虹色 《三焦》

そもそも中医学や「六字訣」がどうだこうだというのは難しい話でもあるので、それは深く考えなくて良いですよ、聴くほうは何もしなくても良いですよ、という風に作り込んであるんですよね。康道さんと合意していたのは、とにかく、簡単であるということ。

「完璧」な作品

司:今でこそ、瞑想の需要が非常に高まっていますが、10年前の日本では、今ほど一般的でカジュアルな捉えられ方がされていませんでしたので、ある意味、先駆的な存在だったのでしょうか?10年経過した今、この音楽の存在をどう思われますか?

K:言葉として浮かぶのは、当時がどうなっていたよりも、総じて、「早すぎた」の一言に尽きると思います。時代を先取りしている事もあるし、ある意味、「完璧」なんですよ。これ以上でもこれ以下でもない、出来上がってしまっているんです。これは凄いことですよね。さっき言った、映画のインスピレーションにもなりうるなど、もの凄く深いところまでいける内容を含んだ作品なんです。

D:あの時、あの瞬間に、ふたりとも持っているものすべてを出し切ったので、完璧という表現は言い得て妙だと思います。

康道さんだけでなく、お父上である大住職、弟さんも奉納演奏にご参加いただいた曲もあり、私からするとこれ以上のすばらしいコラボレーションはないわけです。

これはぶっちゃけ話ですが、『dive into silence』の収録をする直前まで、もう何年も音楽から距離をおいていたんですよ。当時は、武当山で修行をすることに集中しつつ、社会的にはキャリアマネジメントやタレントマネジメントの専門家として、教育者の顔に大きくシフトしていました。本をたくさん書いて、セミナーやワークショップを山ほどやっているところに、康道さんが私を「音楽の道」に引き戻したんですよ。

なので、この場を借りて、もう一度お礼を言いたいと思います。

K:それは私もおそらく意図して言ったことではないと思うんですよ。そうなるべくしてなった。もし受け取る側にそういう意識がなければ、たぶん、聞き逃しているはずですからね。そういう意味では、ちゃんと受け取って、そういう時期に入ったんだって、自分でスイッチを入れたわけです。

D:でも、天台宗というのは、あまたある仏教の宗派の中でも伝統完全保存主義的な要素が非常に強い宗派ですよね。カトリックで言うところの「ミサはラテン語でやる!」みたいな(笑)つまり、そんなに簡単に門戸を開かないわけですよ。厳しい言い方をすれば相当に閉鎖的な宗派ですよね。しかも、私もそういった側面は非常に良く理解できます。それでも、このプロジェクトが成立してしまった。ほんとうに凄いことだと思います。

二度と起きない奇跡の物語

司:たしかに、奇跡的な要素の組み合わせとも言えますね。

K:そうですね。人が計画して物事を進めていく、というのが社会の一般的な在り方なんですけれども、この企画に関しては予め何かしらの、ちょっとスピリチュアル的な表現になってしまうんですけれども、宇宙意志というか、大きなところでの雄大な流れのひとつとして、すでに計画としてあって、たまたま時期や要素が現実世界で揃った、だからこそお寺もお手伝いもできたし、特別に観音堂で録音を可能にしたり、機材を持ち込むことも叶ったり、お寺の道具を使ってみたりだとか、そういうことに繋がってくるわけです。

これは人間が計画してできることではないんですね。人にしても、モノにしても、その時にあるべくしてあったので使えた、というのも多分にあります。このアルバムができることは、どこかで決まっていて、それを我々が掘り起こした。そのような奇跡のアルバムです。

そしてデュボワさんや私以外の誰かが、このプロジェクトをやるということがありえたのかというと、多分、それは成り立たないんですよ。今後、このお寺で楽曲を録音するのかというと、たぶん、ないでしょう。もしかしたらあるかもしれないけれども、これ以上のものはないのです。それはやる必要がない。だから、完璧で完全と表現したのは、その辺りにも現れているんです。

もっと言うと、中国武術を習いたいと当時の私が思って、あの時声をかけて、お寺で稽古をつけてもらうようになったのは、ある意味、武術を習う以上に、このアルバムを作るために起きた「前ふり」だったのだなと思います。それほど良くできた内容です。

しかも、いまだに発見しようと思えば、どんどん話のネタが出てくるアルバムです。

聖書なども何千年も人類に読みつがれてきた書物ですが、いまだに発見や気付かされることがあるわけで、それに近いものがあります。言い方は変かもしれませんが、【聖典】みたいなレベルだと思いますね。私自体が参加しているから礼賛しているわけではなく、聖典レベルのものができちゃったなあ、と素直に感じています。

蛇足的に言うと、もし家や居場所がおかしな空気、調子が調わないようなところであれば、このアルバムを流すことで【場の調和が取れる】ようになります。

そういう使い方もできると感じます。なぜそんなことが可能かというと「そこに人がいる」からなんですよ。その人の六字訣、五臓六腑が調うから、そこを中心にした場が調っていくということになります。と、このように、今もインスパイアされアイデアが出てくるわけですから、やはり、いまだに発見があるアルバム、まさに【聖典】なんです。

D:まさにそうだと思います。それに加えて、大手レーベルの「日本コロムビア」からダブルCDとしてリリースされました。これも心底、凄いことでした。

『l'eclaircie』という恩寵

K:はい。そして『dive into silence』のアルバムのあとに、『l’eclaircie(エクレルシ)』というシングルが出ましたね。あの曲に関しては、私は常に気を寄せているんですよ。

『dive into silence』の子供であり、【恩寵】そのものなんです。

ふたつの存在が繋がっていて、ふたつで揃う。

『dive into silence』そのものは完璧なんですが、「次なる創造性」へと繋がったのが

『l’eclaircie』なんです。通常、完璧というのは月の満ち欠けと同じで、満月になるとそのあとは欠けていってしまうんですが、『dive into silence』が完璧完全なるがゆえに、本来であれば欠けていくはずの性質が、『l’eclaircie』という作品を「創造」したというところに大事なものが隠されているんですよ。そこに我々に託されているものが存在していると感じます。

もうちょっと言ってしまうと『dive into silence』を聴かなくても『l’eclaircie』を聴けばわかるようになっている。そして『l’eclaircie』を聴くと『dive into silence』を聴くように促されていくという、補完関係になっていますね。それは、製作者である我々が言っておかなくちゃいけないポイントだと思います。

この『l’eclaircie』はダブルCDアルバム『dive into silence』の縮小版であり、大事なことが聴く人にも託されているのです。

D:その通りです。だからこそ、この『dive into silence』対談でも『l’eclaircie』が話題に上がったのだと思います。

K:この対談をしたことで、対談自体が後世に残っていきますし、このインタビューをどこかでキャッチした人が映画を作るかもしれないし、発見していくであろうものなんですよ。作品だけ残しておいても、その意図や周辺の事柄がいまいち伝わりづらいものですが、これ(対談)によってさらに完全になっていくということなんだと思います。

司:おふたりのお話を伺って、あらためて『dive into silence』が普遍的な作品である理由、さらには芸術作品として唯一無二の存在であることを知ることができて、とても興味深い対談でした。

D:ちなみに『dive into silence』と『l’eclaircie』のスコアは、レコーディング内容にぴったり忠実なスコアにしてあります。マリンバソロを中心に、バリ島のドラなど様々な文化圏の打楽器アンサンブルの構成で、レゾナンスが非常に強い楽曲集です。

それから「白」という曲はボーカルとしてお経が登場しますが、複数による読経スタイルを取っています。こちらも見事で、没入感に浸れます。

司会:たしかに複数の声は心地よいですね。『dive into silence』に込められたエッセンスや、お二人のクリエイションのモチベーションをお聞かせくださり、今日は本当にありがとうございます。

滝口さん、デュボワさんのこれからの益々のご活躍を、心から楽しみにしております。

了

『dive into silence』スコア

『dive into silence』アルバム