【イベントレポ 前編】ブロックチェーン用語を日本語にしてみる

先日行われた「特別企画 ブロックチェーン用語を日本語にしてみる」の全文書き起こしを行いました。スピーカーについてはこちらの「イベント概要に関する記事」をご覧ください。

まずは前編として、議題1「暗号資産」議題2「ステーブルコイン」議題3「トークン」の内容をご紹介します。

議題1 「暗号資産」

原沢(司会):最初の議題は「暗号資産」です。では、キーワードへの投票に入る前に暗号資産について、日本学術振興会 特別研究員DC1 森さんに解説いただきます。

森:ご紹介賜りました、学術振興会特別研究員の森と申します。民法学の視点から暗号資産を日本語化すること、定義化するにはなにが重要なのかということを語らせていただきます。

まず、みなさんは暗号資産と暗号通貨という言葉を使い分けたことがありますか?みなさんもご存知の通り、ブロックチェーンというものは今現在ではスマートコントラクトのような形でしか使われておりませんが、本来は指向性をつけることが可能です。そうすると暗号通貨だけじゃない使い方というのも可能になってきます。つまり将来的には暗号的な財産という物の拠出というのもあり得るわけです。

しかしながら、我々の学会におきましても、もっぱら通貨としての性質として捉えられていて、暗号通貨はどちらかといえば資金決済法や金商法に近いジャンルとして考えられております。

もし、これが暗号財産としての性質を忘れ去られてしまうと、将来的に財産種が現れた時に、民法上定義がないあるいは民法の特別法上定義がないという状況になってきます。法律上の定義がない状況になってしまうわけです。

そうなると、アメリカからビットコインが出た際に競争で負けてしまったように、同じく遅れをとることになってしまう恐れがあるので、できれば皆さまには暗号財産、暗号の財産性の性質を捉えて、通貨だけではなくて財産性を捉えてぜひ提案してくだされば嬉しいなと思います。以上です。続いて、岡山大学 小塚先生よろしくお願いします。

小塚:紹介賜りました、小塚です。今、森さんからあったことが重要かと思うんですけれども、私自身はどちらかというと暗号資産という言葉はさほど間違ってはいないと個人的には思っております。

暗号という言葉がネガティブなイメージだとすると、あえて言うなら電子資産というような感じの言葉になるかと思うんですけれども、むしろ私はわかりやすさというよりかは法律的なところをしっかりした方がいいかなと思うことがあります。

私が投票した用語を見た方はわかると思いますが、実は私の提案した用語は「暗号資産等」になってると思います。わかりやすさよりもどちらかと言うと法律家なので、正確なことを言ってほしいなと思って。

むしろ暗号ではない資産、つまりブロックチェーンではない(ブロックチェーンというのは暗号技術、いわゆるハッシュ関数を使う)ものでも入りうる、法律上定義しているのだったら「暗号資産等」にしよう、というのが私の意見です。

でも違うところがあり、これも半分趣味として投稿している部分もありますので、また違った観点から投票等もさせていただけたらと思います。

ただ1つ重要なのは先ほど森さんがおっしゃっていたように、技術であって通貨ではありませんので、通貨ではないところに持って言ったほうがいいのではないかと思います。

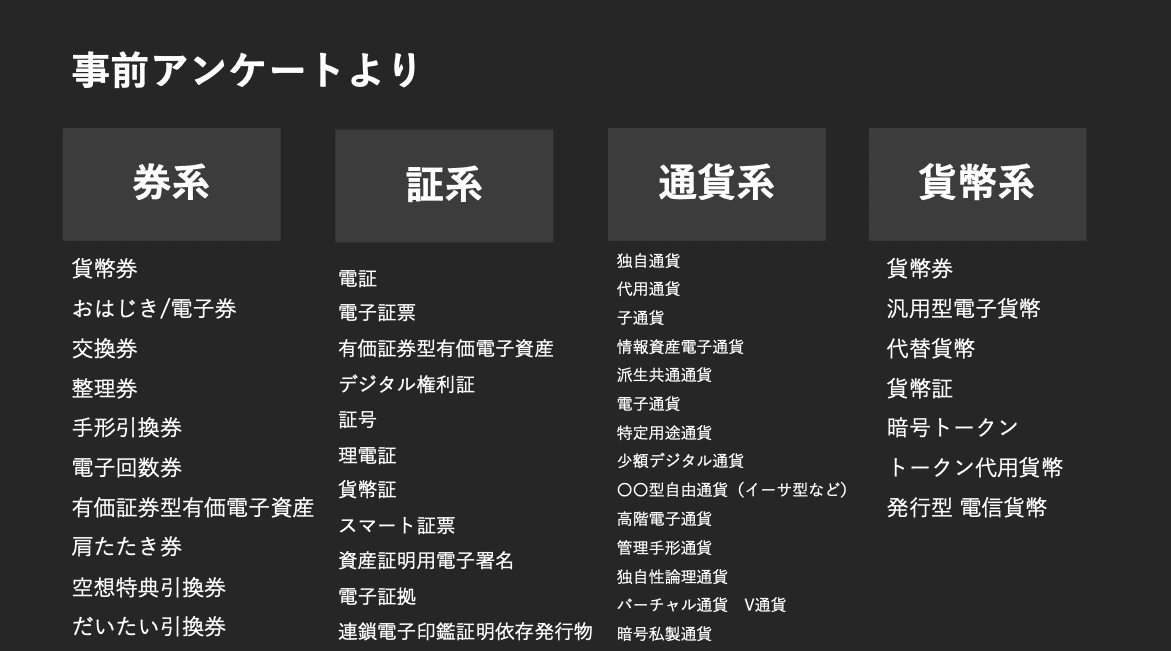

原沢(司会):森さん、小塚さんありがとうございました。事前アンケートにおいて出たワードを種類別にまとめたものをご覧ください。暗号資産で集まった用語をタイプ別に分けると「電」系、「暗号」系、「通貨」系、「貨幣」系に分けることができます。

原沢(司会):では、投票を始める前に特別賞(仮想NISHI賞)の発表です。今回の特別賞は、160件を超える応募の中でゲストである仮想NISHIさんの一存で決定した、映えある賞です。それでは「議題1:暗号資産」の仮想NISHI賞の発表です。

仮想NISHI:はい、ここは短くいきます。暗号資産の仮想NISHI賞は、HATさんという有名なトレーダーの方からいただいた「儲かる金」でした。

トレーダーから見た暗号資産というのは儲かる金なんだなあと改めて感じました。ちなみにこの方、ステーブルコインには「儲からない金」という風に投票していました。哲学的だなと思って、特別賞にさせていただきました。

原沢(司会):それでは投票にうつりましょう。投票時間は5分間です。その間はゲストと審査員のフリートークタイムとさせていただきます。

【フリートーク】

仮想NISHI:先ほど法学的には資産だという言葉がありましたが、実際にメディアでの報道では、「仮想通貨と暗号資産」のどちらを利用していますか?コインポストさん、お願いします。

コインポスト:今のお話なんですけれども、弊社でも記事冒頭で「暗号資産(仮想通貨)」と併記した上で、SEO対策などの観点からどうしても仮想通貨の方を使用せざるを得ないといった状況がございます。正式名称の変更については、一般人の関心は非常に低いと感じておりまして、例えばGoogleの検索表示回数では仮想通貨が約3200万に対し、暗号資産が600万前後と直近でも5倍以上の差があります。一般認知ではそれ以上の差があるのかなと思っているので、世の中に一度浸透した名称を覆すにはどうしても時間がかかるんじゃないかというのが今の印象です。

仮想NISHI:ありがとうございます。ちなみにコイン東京さんはどのようにお考えでしょうか。

コイン東京:はい、ほとんどコインポストさんと同じなんですが、Googleの検索キーワード数とか考えると、先ほど5倍という風におっしゃっていましたが、30倍の差が実はでることもありまして…

仮想NISHI:30倍…ですか

コイン東京:この差を埋めるのはなかなか難しく、メディアとしてはとりあえず仮想通貨を使っています。それはマーケットへの考え方として仕方ないなとというところですね。

仮想NISHI:そのような意見がありますけれども、古くから暗号資産に携わられている金光さんは候補の中からどれがいいと思いますか?

金光:いきなり私に来ましたね(笑)

仮想NISHI:歴が長いので(笑)

金光:キャリアが長いということですが、もっとキャリアが長い小宮山さんを連れて来たんですけど、小宮山さんいかがですか?

小宮山:この際、仮想通貨でいいんじゃないですかね

全体:(笑)

金光:候補の中で一番いいなと思ったのは、以前、加納さんがTwitterで言っていたやつで「デジタルコイン」って言いやすくていいんじゃないかなって思いました。言いやすいっていう、これが何を意味するかという深いことは置いておいて言いやすいという意味で。あと麻生さんがおっしゃる怪しさがないという意味だけですね。

仮想NISHI:たしかにデジタルコイン、スマートマネーという候補は一般浸透しやすいかなあという意味でいいですね。水澤さんにも少しお聞きしたいんですけど「電金」とか「電子資産」とか「電貨」とかもあるんですけど、これはどう思いますか?

水澤:僕も、少し質問の回答になってないのかもしれないんですけど、基本的に流行らないというか、世の中に浸透するという目的だとわかりやすい方がいいと思っています。

この場にいる人たちは、みなさん貴重な人生の時間をベットしているので、みんなある種同じ思いを持っている人たちだと思っているので。ただ、これから先に一般の人たちへの浸透を考えると細かい言葉の定義ばかりにこだわらず、内に内にというプロセスよりも、外に張るという意味で、金光さんもおっしゃっていた「デジタルコイン」とか「スマート資産」とか個人的にはわかりやすくていいかなと思いますね。

仮想NISHI:田上さんはどう思いますかね?

田上:水澤さんと金光さんがおっしゃってくれた通りかなと思っていて、コインというのもコインではないかなと思いつつ、コインというのも個人的にはあまりいい印象がないので、デジタル資産とか、あまり変わらないですけど、一番いいのかなとは思っております。

仮想NISHI:デジタル資産… 電金というのも現金との比較でちょっとおもしろいのかなと思っています。

---フリートーク・投票終了---

議題2 「ステーブルコイン」

原沢(司会): 次の議題は「ステーブルコイン」です。投票に入る前に、「ステーブルコイン」について、国内取引所DLTエンジニア ますあーさんに解説をお願いいたします。

ますあー:もともとステーブルコインというものは、なにかとペッグしているという意味で使います。テザー(USDT)とかが目立っちゃったので、法定通貨だけにペッグすると思われがちなんですけど、実はイーサリアムとかとペッグしているものもありまして、実はなにかとペッグしているという意味で使われています。ただ、定義上は法定通貨にペッグしているものがすごく多いので、法定通貨にペッグしているステーブルコインをメインに話せればと思います。

ステーブルコインにも2種類あります。

資産価値の裏付けがある、つまり対象となる通貨(ドルなど)の裏付けがあるものをハードペッグしているステーブルコイン。もうひとつは仮想通貨と同じように、需要がある分だけ発行するが、発行量を調節することによって法定通貨(1ドルなら1ドル、1円なら1円)に近づこうというような考え方をするものをソフトペッグと言います。

今、みなさんが使われているのはハードペッグの方ですね。資産の裏付けがあって、持っている資産は自分が預けるのか、あるいはBitfinexなど取引所が裏付けしているなど、なにか裏付けがあってペッグしている、ハードペッグの方のステーブルコインを一般的なステーブルコインと呼んでいます。というのが大体の解説だと思います。

原沢:ますあーさん、ありがとうございました。それでは、事前アンケートで出たワードを種類別にまとめたものをご覧ください。

提案されたステーブルコインの用語を分けると「安定」系、「法定通貨連動」系、「資産」系、「貨幣」系に分けることができます。

では、仮想NISHI賞の発表に移りたいと思います。「議題2:ステーブルコイン」はどのようなワードなのでしょうか。仮想NISHIさん、お願いします。

仮想NISHI:はい。仮想NISHI賞「ステーブルコイン」は「だいたい安定通貨」ということで、アンゴロウさんのものに決まりました。

数ある中で「だいたい」をひらがなで書いてきたのはアンゴロウさんだけでした。これ、2つの意味があって「大体」安定通貨という意味と安定通貨の代わりになる「代替」という2つの意味があるということなので、これは深い、意義がある、哲学的だということで、こちらを選ばせていただきました。

原沢(司会):それでは投票にうつりましょう。投票時間は5分間です。その間はゲストと審査員のフリートークタイムとさせていただきます。

【フリートーク】

仮想NISHI:はい。これはまず最初に音喜多議員にお聞きしたいんですけれども、麻生大臣の答弁を聞いて、どう思いました?

音喜多:あの時は、暗号資産ってあやしいよねみたいな話から、ステーブルって言った方がステーブルだよねって聞いた時に、ん?と思ったんですけど、暗号資産のカタカナはステーブルコインじゃないよなあと色々思ってですね、確かにステーブルコインや暗号資産をわかりやすく言い換えるとなるとかなり深淵な問題だなあと思いました。

終わってすぐにネットニュースになりましたし、それでこういった企画まで繋がったので、麻生さん本当にモンスターみたいな政治家なので、ここまで想定してたんじゃないかなと震撼している感じはありますね。ぜひ皆さん麻生さんをあっと言わせるような和訳というか、用語を編み出していただきたいと思います。

仮想NISHI:麻生さんをあっと言わせるようなものに票が集まるといいですね。ではそうですね、岡部さんステーブルコインに何かご意見ありますか?

岡部:そうですね、やっぱりいろんな性質があるんですけど、ドルペッグしているのか円ペッグしているのかとか色んなコインがあるなかで、それを一個の用語で語ることの難しさがあると思っていて、ここは日本なので、日本円にペッグしたステーブルコインとして、WJPYとか(ゼンツウ)とかですね。そういうのに絞った言い換えがいいんじゃないかなというのは個人的にはしています。

仮想NISHI:ありがとうございます。山本さんはこの案の中からなにがいいかなという感じがしますか?

山本:解説いただいた部分がポイントだと思うんですけど、一般の人からすると、電子マネーとの違いというのがわかりにくいと思います。やはり今回のイベントでも一般普及というところの話があったと思うので、そこは忘れてはいけないかなという風に思います。

そもそも論になってしまうかもしれないんですけど、使う人にとっては法的な問題というのは重要じゃないのかなという気はしていて、無理して特別な言葉を作ったりするよりも、暗号資産なのか電子マネーなのかとかそういうので一般の人を惑わすよりかは、今普及している概念の中で整理できたらいいかなというのは思っています。

仮想NISHI:はい、ありがとうございます。田上さんもこの中だとどういうものがいいかとかありますか?

田上:そうですね、ステーブルコインはペッグ(連動)しているという説明があったかと思うんですけど、現状のテザー(USDT)とかはMakerの次の担保資産としてSynthetixという領収書を担保にしたDeFiに接続するサービスがあります。その辺をMakerが取りに行こうとする面があるので、そういう意味だと既に資産価値があるものに連動させようとするとまた名称を変えるということが起きてしまうことが考えられます。将来のことを考えると「連動」のような言葉は入れない方がいいのではないかと考えられます。

---フリートーク・投票終了---

議題3「トークン」

原沢(司会):次の議題は「トークン」です。投票に入る前に、「トークン」について、ALIS 水澤さんに解説いただきます。

水澤:ALISでCMOをしている水澤です。トークンを簡単に説明するというのも難しいんですけれども、なんとかやってみようと思います。

やはり、こういうのを考える時には基礎と応用を分けて考えないといけないと考えています。トークンという言葉はブロックチェーンに限られた言葉ではありません。英和辞典だと「印、証拠、記念品、引換券」と色々なものがあり「なにか別の価値を代替するもの」といった抽象度の高いイメージとフィットするワードなのかなと思っています。

ブロックチェーンが関わった時のトークンだと「特定経済圏の価値証明」といったものになるかなと思います。トークンから派生する言葉も包括できる方向性で決められるといいのかなと思います。

よく聞かれる質問として、企業が発行するポイントと何が違うのかという部分ですが、イーサリアムなどのプラットフォームを使った方が圧倒的に楽という部分があります。投げ銭やトークンの性質にガバナンス(全体の戦略投票で決める機能など)を含めるとトークンの方がやりやすく、ネットワーク効果を作りやすいです。そういった部分を含めて用語を決定できたらいいのではないかなと思います。

原沢:水澤さん、ありがとうございました。それでは、事前アンケートで出たワードを種類別にまとめたものをご覧ください。提案されたトークンの用語を分けると「券」系、「証」系、「通貨」系、「貨幣」系に分けることができます。

次は仮想NISHI賞の発表です。

仮想NISHI:議題3「トークン」の仮想NISHI賞は「おはじき」です。

昔、モナコインが投げ銭や絵の売買等に使われていて、ニートのおはじきという風に呼ばれていたのですが、トークンとおはじきの概念が似ているなあと思い、おはじきにさせていただきました。

原沢(司会):それでは投票にうつりましょう。その間はゲストと審査員のフリートークタイムとさせていただきます。

【フリートーク】

仮想NISHI:水澤さんにお聞きしたいのですが、トークンはALISではどのように使われているんですか?

水澤:ALISは、将来的にはガバナンスの維持にも使っていきたいと考えています。ブロックチェーンの信頼性を担保するために使うというイメージですね。

仮想NISHI:岡部さんもトークン発行していましたよね。

岡部:はい、ARUKコインというものを発行しておりまして、歩くともらえるProok of walkなコインを出しています。イーサリアムを使っているので、トークンだと思います。

仮想NISHI:小塚さんにお聞きしたいですが、トークンというのは税法的にはどういった解釈になるのでしょうか。

小塚:基本的には暗号資産とは変わらないとは思いますけどね。そもそも物なのかどうかという話があります。税法だと物とサービスを差別しないので。

仮想NISHI:小塚さん、ありがとうございました。森さんはどのようにお考えでしょうか。

森:本当に少しの補足なんですが、民事法上権利があることを表している証券に近いものだという認識を持ってくださると嬉しいです。

---フリートーク・投票終了----

以上、「特別企画 ブロックチェーン用語を日本語にしてみる」前編をお送りしました。

〈後編TOPICS〉

議題4「ステーキング」

議題5「ブロックチェーン」

結果発表

いいなと思ったら応援しよう!