高齢者の労働力

70歳まで、いや先々は75歳まで就労させようとしている政策が進められようとしている。

その理由としてSNS上では「年金制度にある」とささやかれ、「定年の延長や定年後も就労させることによって年金の不足分を補填させようとしているのでは・・」などもいわれている。

そこで、今回は「2024(令和6)年版高齢社会白書」についてひもといてみた。

|高齢化率の高まり

我が国の総人口は、令和5年10月1日現在、1億2,435万人となっているが、65歳以上人口は、3,623万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.1%となった。

65歳以上人口を男女別に見ると、男性は1,571万人、女性は2,051万人で、性比(女性人口100人に対する男性人口)は76.6 であり、男性対女性の比は約3対4となっている。

65歳以上人口のうち、「65~74歳人口」は1,615 万人(男性773 万人、女性842 万人)で総人口に占める割合は13.0%となっている。

また、「75 歳以上人口」は2,008 万人(男性799 万人、女性1,209万人)で、総人口に占める割合は16.1%であり、65~74歳人口を上回っている

|改正高年齢者雇用安定法

従来の事業主に対する65歳までの雇用確保の義務化に加えて、70歳までの就業確保を事業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月に施行され、

①70歳までの定年引上げ、

②70歳までの継続雇用制度の導入(他社との契約に基づく継続雇用も含む。)、

③定年の定めの廃止、

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、

⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずることが事業主の努力義務となった。

|65歳以上の労働力人口は上昇

令和5年の労働力人口は6,925万人であり、そのうち65~69歳の者は394万人、70歳以上の者は537万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.4%と長期的には上昇傾向にある。

また、人口に占める労働力人口の割合を見ると、65~69歳では53.5%、70~74歳では34.5%、75歳以上は11.5%といずれも上昇傾向にある。

|完全失業率は低下

完全失業率を見ると、60~64歳では平成23年以降低下傾向にあったが、令和3年は前年からの新型コロナウイルス感染症の影響により3.1%に上昇し、令和5年は2.6%へ低下した。

また、65~69歳では令和3年の2.7%から令和5年は2.5%へ、70歳以上では令和3年の1.2%から令和5年は1.1%へそれぞれ低下した。

|就業者数及び就業率は上昇

65歳以上の就業者数及び就業率は上昇傾向であり、特に65歳以上の就業者数は20年連続で前年を上回っている。

|65歳以上の産業別就業者

➤ 65歳以上の就業者を主な産業別に見ると、

・「卸売業,小売業」が132万人

・「医療,福祉」が107万人

・「サービス業(他に分類されないもの)」が104万人

・「農業,林業」が99万人

などとなっている。

➤ 産業別の65歳以上の就業者を10年前と比較すると、

・「医療,福祉」が63万人増加し、10年前の約2.4倍

・「サービス業(他に分類されないもの)」が38万人

・「卸売業,小売業」が31万人と

それぞれ増加している。

➤ 各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合を見ると、

・「農業,林業」が52.9%と最も高い、

・「不動産業,物品賃貸業」26.6%

・「サービス業(他に分類されないもの)」が22.7%

・「生活関連サービス業,娯楽業」が19.6%

などとなっている。

➤ 男女別年齢層別就業者割合

60歳以上の男女別就業状況は下表のとおり。

➤ 60歳以降に非正規の職員・従業員の比率は上昇

役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の比率を男女別に見ると下表のとおり。

女性は男性と比較して、60歳以降においても非正規の職員・従業員の比率はおおむね高い割合となっている。

|経済的な状況

経済的な状況については以下のとおりである。

➤ 経済的な暮らし向きについて

内閣府の調査では、経済的な暮らし向きにつ いて

「心配がない」(「家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らし ている」の計)と感じている者の割合は全体で 68.5%となっている。

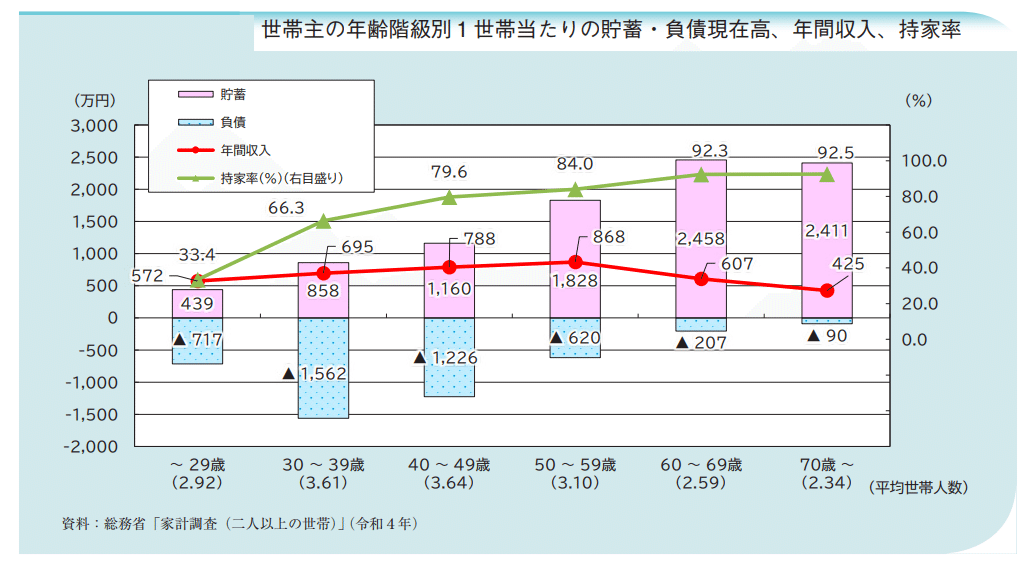

➤ 世帯主が65歳以上の世帯の貯蓄現在高

資産の状況を二人以上の世帯について見ると、世帯主の年齢階級別の家計の貯蓄・負債の 全般的状況は、世帯主の年齢階級が高くなるにつれて、1世帯当たりの純貯蓄(貯蓄から負債 を差し引いた額)はおおむね増加し、世帯主が 60~69歳の世帯及び70歳以上の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有してい る。

年齢階級が高くなるほど、貯蓄額と持家率がおおむね増加する一方、負債額は世帯主が30~39歳 の世帯をピークに減少している。

また、貯蓄現在高について、世帯主が65歳以上の世帯は1,677万円、全世帯の中央値は1,168万円で65歳以上の世帯が約1.4倍となっている。

|収入について

65~69歳の平均年収については、厚生労働省「2023(令和5)年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、男女をあわせた平均賃金は26万9800円で、年収に換算すると323万7600円となる。

また、男女別では、男性の平均賃金が29万3300円(年収に換算すると351万9600円)、女性の平均賃金が21万7100円(年収に換算すると260万5200円)となっている。

|おわりに

65~69歳の高齢者の約半数が就業しているがその多くが非正規雇用ということです。

非正規雇用でも働けるだけ良いかもしれませんね。

働きたい意思がありながら就業できないという人達も多いのです。

特に地域格差があり、地方では働きたくとも働き先(就労先)がないというのが現実です。

政府は年金等の支払い等の財政施策のため、就業年齢を引き上げているが、現実的な問題として地方における労働先の供給対策も強化していただきたい。

時給の引き上げが、一方では地方の中小企業にとっては、経営上の負担となって事業がうまく回せない、資金繰りが困難になっている事業者も増加しているのだ。

参考: