犯罪被害者支援について

令和5年度版の「警察による犯罪被害者支援」というものが公表されている。「犯罪被害者週間」なので共有します。

|犯罪被害者等の抱える様々な問題

犯罪被害者等は、命を奪われる(家族を失う)、けがをする、物を盗まれるなどの直接的な被害だけではなく、

・事件に遭ったことによる精神的ショックや身 体の不調

・医療費の負担や失職、転職等による経済的困窮

・捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担

・周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感

など、被害後に生じる様々な問題に苦しめらる。

このような問題は総じて「二次的被害」といわれている。

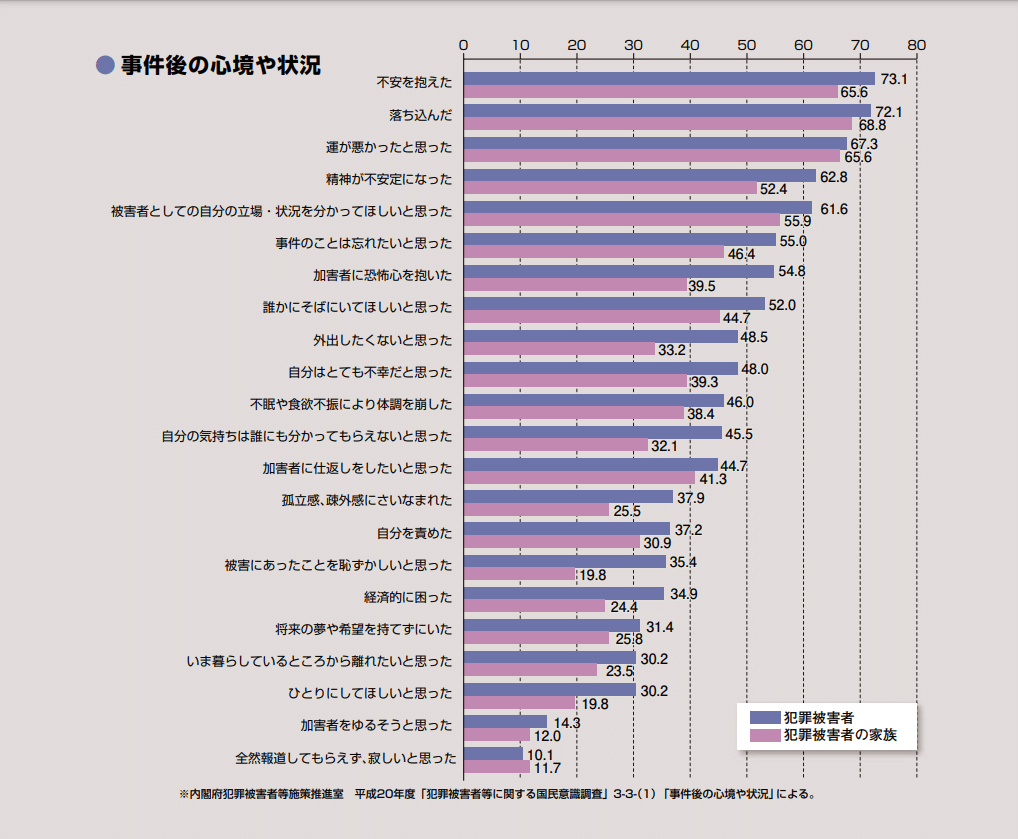

|内閣府の調査結果

平成 20 年 10 月に内閣府が行った「犯罪被害者等に関する国民意識調査」によると、事件後の心境や状況については、犯罪被害者等の6割以上が「不安を抱えた」と回答するなど、多くの犯罪被害者等が深刻な精神的被害を受けていることが明らかとなっている。

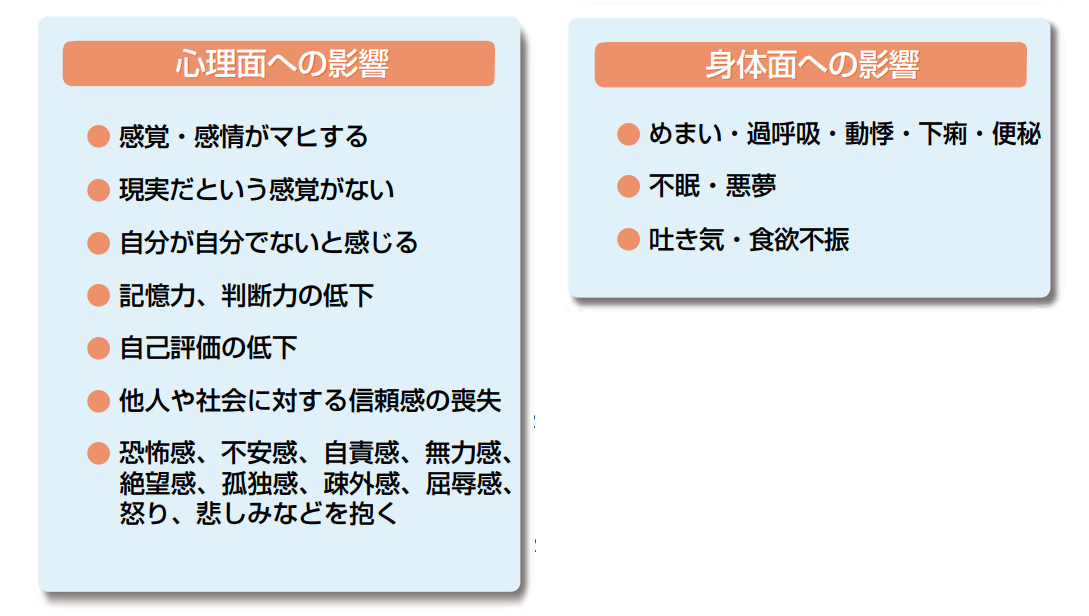

|「犯罪被害による心身への影響」がある

犯罪の被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心や体に変調を来すことが多いという。突然大きなショックを受けた後では誰にでも起こり得ること。

犯罪被害者等の心身の変調の現れ方は、人によって様々であり、また、同一人であっても時間の経過や環境の変化により一定ではない。

そのため周りの人たちは、このような犯罪被害者等の変調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無理に 励 ましたりすることなどは避けて欲しい。

犯罪被害者等の心の傷の回復には、周囲の人々の理解と共感と支持がとても大切。

|被害による心身への影響の具体例

下記のようなことが例示されている

● 人ごみが怖くて外に出られず、自宅に引きこもる

● 事件が起こったのは自分が全て悪いからだと思い込み、自分を責める

などがみられる。

● 何でもないのに涙が出るなど感情がコン

トロールできない

● 自分が受けた被害をまるで他人事のよう

に淡々と語る

● 特定の日(事件等と関連のある日など)

になると不安になる

● 亡くなった事実が受け入れられず、故人の

ことが頭から離れない

● 子供が親の後をいつもついてきて離れない

|トラウマに陥る

トラウマ(trauma:心的外傷) とは、犯罪や事故による被害、自然災害な

どの生死にかかわるような大きな出来事に遭遇したときに受ける心の傷をいう。

また、トラウマを受けた人が、また、トラウマを受けた人が、

・事件等の記憶が生々しく蘇ったり、その夢を見たりするなど、そのときの苦痛を繰り返し体験する

•事件等に関連した考えや気持ちを回避したり、事件等を思い出させる場所や状況を避ける

・事件等のことを思い出せなかったり、必要以上に長く自分や他人を責めたりする

・いつもびくびくしたり、物事に集中できなかったりする

|犯罪被害者支援の経過

平成16年12月「犯罪被害者等基本法」が制定された。

それまで各府省が個別に施策に取り組んでいたが、犯罪被害者等施策に関する基本理念が定められた。

国においては総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等施策の大綱等を定める犯罪被害者等基本計画を策定すること、また、地方公共団体においては国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を実施することなどが盛り込まれた。

政府においては、この法律に基づき、

平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が、

平成 23 年3月には「第2次犯罪被害者等基本計画」が、

平成 28 年4月には「第3次犯罪被害者等基本計画」が、

それぞれ閣議決定された。

|犯罪被害者等支援施策

👉 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供

犯罪被害者等にとって、犯罪によって受けた被害を回復・軽減するために受けることのできる支援の内容や、刑事手続に関することは、あまりなじみのないものであり、このような情報は早期かつ、包括的に提供される必要がある。

そのため、刑事手続の概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用できる制度、各種相談機関・窓口についてわかりやすく記載したパンフレット「被害者の手引」を作成、配布している。

👉 被害者連絡制度

捜査の状況や加吉者がどのような処分を受けたかなどに関する情報は、犯罪被吉者等にとって、非常に関心の高い。

特に、殺人や傷吉、性犯罪等の身体犯、ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な交通事故事件の犯韮被害者等は、被吉によって受ける精神的苦痛が大さく、事件捜査への関心も高い。

そこで警察では、 原則として、身体犯や重大な交通事故事件の犯罪被害者等に対し、刑事手続及び犯韮被害者等のための制度、被疑者検挙までの搜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡を行う被害者連絡制度を設けている。

検察庁においても、犯罪被害者等や参考人の方等に対し、事件の処分の結果、裁判の結果等に関する情報を提供するために、被害者等通知制度を設けている。

👉 経済的負担の軽減に資する支援

➢ 犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族(第一順位遺族)や重傷病を負い、又は身体に障害が残った犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等を早期に軽減するとともに、犯罪被吉者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を支給するもの。

この制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、昭和56年1月1日から施行されたもの。なお、令和4年度は、366人の犯罪被害者等に対し、約14億 8,400万円の支給裁定が行われている。

|その他の施策

そのほかにも、

○ 犯罪被害者等の安全の確保

・再被害防止措置(身辺警戒、パトロール強化、非常通報装置の貸し出等)

○ 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備

・相談施設の設置

・指定被害者支援要員制度

などが行われている。

|おわりに

警察をはじめ関係の省庁、都道府県等においても犯罪被害者等の支援対策が行われている。

犯罪の発生がないことが望ましいが昨今の情勢をみていると凶悪犯罪も多く発生している状況にあることから、國をあげて犯罪被害者等への寄り添う施策が一層求められているものと推察。

ただ支援の押しつけ、押し売りにならないようにすることも大切である。

参考資料:

令和5年度版の「警察による犯罪被害者支援」

https://www.npa.go.jp/higaisya/shien/pdf/keisatuniyoruhanzaihigaisyashien_R5.pdf

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html#network_houjin