大尊時代の夜明け前

11日目土俵は荒れた。といっても体格や相撲ぶりから見るとある意味予感もできたが。

全勝の尊富士が大関琴ノ若を破った。大番狂わせ。

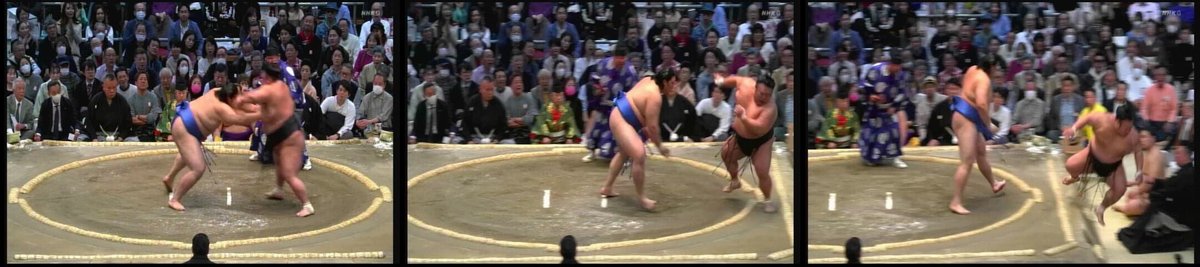

尊富士は立ち合い右足を引いて構えた。例によって低くたった。しかし廻しは取れず一旦琴ノ若のハズ気味の押しで体が浮き上がり、土俵際まで詰まったがここで上手く回り込んだ。琴は突き放して出て、おそらくここで半ば勝ちを確信しただろう。しかし尊富士は脇の空いたこの隙に巧く懐に飛び込んで右を差して出足鋭く出た。琴は一瞬ひるんだか棒立ちの体勢になって後退し、右かいなを掬い投げ気味に返すと琴の体は浮き上がり残す間もなく寄り切った。

尊富士が一貫しているのは重心の低さ。体格ではむしろ小柄な部類ながら立ち合い低くたち、相手を浮き上がらせて一気に出る。突き押しを得意としているが四つにも優れこの動きに無駄がない。今の力士はやたら上体が浮き上がってバタバタ動くだけにこの洗練さは目立つ。かつての千代の富士の鋭い立ち合い、貴乃花の立って→組む→寄り切るの流れにも似る。また最近視聴した栃木山の相撲も体勢としてはよく似ている。やはり相撲は腰か。

おそらく体幹が優れているのだろう。上半身も僧帽筋の発達ぶりが目立つ。一見プロレスラーのようで力士の体躯では珍しい。

これで引き続き全勝トップ。新入幕の連勝記録を11とし大鵬に並んだ。64年ぶりの快記録である。

尊富士は現時点で67勝8敗。8敗の相手は東俊隆・東誠竜・明瀬山・朝志雄・日翔志・白鷹山・狼雅・北の若である。重い相手が多い。先場所狼雅と北の若に敗れたのは幕内では壁が高いとも思わせたのだが。狼雅・北の若とも下位で苦しい土俵だ。

2敗大の里は貴景勝。先場所は上位に当てられ玉砕しただけどうかと思ったが今場所は違った。

大の里は両手をついて待つ。貴景勝左、右とついて立った。立ち合いは互角で貴が右のど輪で攻める。大の里が左・右と突返す。貴が後退し回り込みながらものど輪攻めを見舞い、大の里の体が一瞬浮き上がったが、大の里が体勢を素早く戻し突き返すと、貴はたまらず両手で大の里の首に手をかける形でまともに引いた。これがあまりにまともすぎて大の里は一気にもろ手で出ると貴は後退一方。足が揃ってしまい残す間もなく後ろを向きながら、西土俵二所ノ関審判の下にジャンプする形で派手に転落。二所ノ関に避けられ土俵下に強打する形となった。体格差はどうにも難しかった。

とうとう新入幕優勝が見えてきた。大正3夏の両国以来110年ぶり。これまで把瑠都、豪栄道、逸ノ城とそのチャンスがあっただけ名前はそれなりに知られている。大の里とて入幕2場所目。2場所目以降の優勝では佐田の山が3場所、大鵬が6場所、輪島が9場所での優勝である。いずれにしても最速なのだろう。ザンバラ髪の優勝は空前絶後。

ちなみに新入幕での無敗は

大正3夏 両国 勇治郎 9勝0敗1休

大正6夏 大潮 又吉 9勝0敗1預

昭和20.11 千代の山 10勝0敗

(大阪・大正14夏 八代山 12勝)

参考・優勝制度以前の新入幕力士の最優秀

明治16夏 一ノ矢 藤太郎

明治21夏 小錦 八十吉

明治32春 常陸山 谷右衛門

大正3夏の両國のみが優勝掲額に輝き、現在でいう優勝に当たる。ただ当時は関脇以下の最優秀力士が優勝旗手が栄誉とされ、優勝掲額はさほど重要視されなかったという。この両國はのちに武隈親方となったが晩年のインタビューにこう残している。

私は初土俵から関脇になるまで4番しか負けなかった。だからと言って先の事は分からない。そこにむずかしさがある。大鵬大鵬と大騒ぎするが若い力士を思い上がらせてはいけない。一番大事なのは今だ。ちやほやしないことだ。

引退後は現役時代と比較して苦労が多かった。部屋を興す際にトラブルがあり一門を転じたり、晩年は役職もなく平年寄として在籍するなど華やかさの一転、寂しかったといえる。それから出た言葉なのだろうか。

優勝予想

◎◎ 尊富士

◎ 大の里

○ 琴ノ若・豊昇龍・高安

? 豪ノ山

新入幕優勝なればそれは快記録。しかし裏返しとしていかに今の力士の底が浅いことか。大関といってもかつてのように壁として立ちはだかるという威厳や責任が見えない。敗れた琴ノ若に限らず、豊昇龍は強引さで墓穴を掘り、霧島は連日力が入らない土俵で負け越し、貴景勝は気合十分だが満身創痍だ。 番付面のみの威厳である。

時代ごとに快進撃を続けた力士がいるが、大関や三役力士は止め男としての対戦を組まれ、実際貫禄と格の違いを見せ土をつけてきた。だからこそ新入幕力士がトップという事態はありながらも優勝は「回避」されてきた。ある意味伝統である。最近の混迷時代もとうとうここまで極まれりか。

まだ3敗に大関2人と豪ノ山、高安といるだけわからない。明日の豊昇龍は燃えているのでは。おそらく尊富士は連日三役や3敗との対戦だろう。尊富士や大の里の優勝があるとしても上位陣には意地をみせてほしいところだ。