兵站と給養

【前編】

※本稿は執筆途中です。前半部分のみを【前編】として公開しています。2024年9月17日現在

序

言葉は、時代や場面によって意味も用法も変わるものです。「兵站」という言葉も例外ではありません。

今日、日常会話や特定の業界用語において「兵站」をロジスティクスと同じ意味で用いたり、後方支援なり、物流管理なり、漠然と物資一般の追送なりといった分野や機能を表す言葉としてイメージしていても、その場面で意思疎通ができていれば問題は生じません。

とはいえ、歴史上の物事、特に19世紀後半から第一次世界大戦頃までの軍事史を叙述する際には、この言葉の使い方に注意する必要があるように思います。

当時、兵站という日本語はヨーロッパ各国軍の特定の用語、特にドイツ軍におけるEtappe(複数形Etappen)の訳語であるとともに、それを範とした国内の対応物の名称でした。

その国内兵語及び外国語の訳語としての意味や用法は、上記で例示したようなものとはだいぶ異なります。

今日では「兵站」を当時とは違った意味で使うのだから、現代人が叙述する際には気にする必要はないという意見もあるでしょう。

また、通俗的には、この時代であっても上記で例示したような現代的な?意味合いで使用されることもあったようです。

試みに国会図書館デジタルコレクションで「兵站が」という字句により検索してみると、20世紀の初頭においても、次のような文章が見つかります。

「充分な兵站がなければ」、「兵站が続かない」といった言い回しです。

※注1

しかし、それは口語や市井においてのことのように思われます。

当時の公式な軍隊のマニュアル、規則、研究、戦史叙述などの記述が文中で引用されている場合、あるいは読者が当時の語の意味を承知している場合、断りなく現代の著者の言葉遣いと入り混じっていると、誤解が生じる可能性があるのではないでしょうか。

これは、ある意味、この時代に特有の注意点かもしれません。

18世紀以前に遡るヨーロッパにおける兵站の起源や漢字の字義といった概念的な定義論を問題としているわけではないからです。

これより以前の時代を叙述する場合には、当時の日本側に対応する存在がないため、現代の用法又は当時の言葉の訳語として使用していることが明らかですので、誤解が生じる可能性は低いでしょう(適切かどうかはともかく)。

さて、前置きが長くなりましたが、本稿では当時の兵站という言葉について注意すべきポイントから始めて、給養という別の用語を紹介することで、概念と言葉の問題を考えてみたいと思います。

もちろん、時期や国によって制度や名称の詳細は異なりますので、ざっくりと一般化した話だと思っていただけましたら幸いです。

1.兵站とは

まず、当時の兵站及び兵站を付した語は、戦略や戦術と並べて語るような抽象的な概念、分野や機能というよりも、対象に物理的な存在(施設・機関)や空間領域のイメージが付随するものだと意識しておく必要があるでしょう。

19世紀前半において、兵站(Etappen)とは、軍隊が進む道路において区間ごとに設置された、給食・宿泊等のサービスを提供する場所・施設を意味しました。

兵站(Etappen)とは、軍事用語において、行進したり、そこ又はその近くで宿泊したり或いは休憩する部隊を給養するために糧秣備蓄又は倉庫が備えられた場所を意味する。そこに至る道路は兵站路(Etappenstraßen)又は軍路(Militairstraßen)と呼ばれる。

※括弧内の原語は筆者による付記。

1833年に制定され、その下で普墺戦争までプロイセン軍が戦うことになる戦時兵站事務規則(Regulativ über das Etappen-Wesen zur Zeit des Krieges)は、次のように定めています。

一般に、兵站組織(Etappen-Wesen)は、人員や軍需品を移動する部隊に供給し、その作戦に適さない物品を還送するために、戦場を往来して通じる特別な軍路上に準備された諸施設(Einrichtungen)を包括する。

これには、軍へ往来する行軍中の人馬、輸送中の戦争捕虜や抑留者に対する宿泊や自然給養のための特別施設並びに軍へ発着する全ての輸送品の運搬についての施設(Einrichtungen)と通行者のための病院施設(Lazareth-Anstalten)が属する。

※括弧内の原語は筆者による付記。

この原義は、19世紀後半以降、様々な派生語を伴った複雑な概念として拡張されていっても基本的には残りました。

鉄道や電信のネットワークと組み合わされ、中央官制の下での命令系統に基づいて組織化された近代的兵站制度は、普墺戦争と普仏戦争の経験により発展し、改良されて成立します。

その刷新された規則に基づく大規模な組織と技術的な管理体制は、軍路と施設からなる前代の兵站組織とは懸絶した存在であるように思われがちですが、その基礎となる観念は、あくまでも前代からの延長線上にあると言えるでしょう。

普仏戦争後の1872年に発布された「戦時の兵站及び鉄道事務、並びに野戦経理、野戦衛生、軍事電信、野戦郵便事務の上級管理に関する教令(Instruktion, betreffend das Etappen- und Eisenbahn-Wesen und die obere Leitung des Feld- Intendantur-, Feld-Sanitäts-, Militär-Telegraphen- und Feldpost- Wesens im Kriege)」においては、次のように組織や任務が規定されています。

4f.

第1部 兵站及び鉄道組織全般の構成

(中略)

第3項 兵站組織(Etappen-Wesen)の任務と兵站機関(Etappen Behörde)の管轄範囲

兵站組織(Etappen-Wesen)は、作戦軍と本国との後方連絡(rückwärtig Verbindung)を維持する。

最高等統帥部による特別の規定がない限り、機動軍の兵站機関(Etappen Behörden)の直接の管轄は、作戦軍自体によって占領されている地域の境界から後方は自国の国境まで、又は総督府の管理下にある占領敵地の国境まで、場合によっては戦場を形成している軍団の区域を越えても及ぶ。

これらの境界を越える場合、機動軍の兵站機関(Etappen-Behörden)は、任務遂行のため、関係する本国機関又は総督府の仲介を必要としなければならない。

兵站組織(Etappen-Wesen)の任務は次のとおりである。

1.軍のために必要なあらゆる補給品を供給すること。

2.一時的又は恒久的に軍を離れる全ての人馬物件、例えば病者、 傷者、派出者及び捕虜、破損又は余剰の兵器及び装備品、並びに戦利品、鹵獲兵器及び物資を送還すること。

3.軍との間を往来する人馬物件が兵站機関(Etappen Behörden)の領域内に所在する場合、その間の宿泊、給養又は療養を行うこと。

4.兵站機関(Etappen Behörden)によって管理されている地域内において軍の連絡線(Verbindungslinie)を維持及び保全すること。すなわち、陸路、橋梁、電信線及び郵便連絡を維持、修復及び新設すること、並びにあらゆる通信を軍事的に占領及び防御すること、兵站線(Etappenlinie)上及びその管区内の警察を運用すること。

5.最高当局として特別行政機関(総督府)が設置されるまで、進出敵地の組織及び行政をなすこと。

23f.

第4部 兵站組織(Etappen-Wesen)

I 総則

第19項 兵站線(Etappen-Linie)及び兵站管区(Rayons)の決定

兵站連絡(Etappen-Verbindung)は各軍又は軍団から本国の軍団管区まで延長し、可能な限り鉄道を基礎とする。

戦域の最高統帥部は、各軍又は独立軍団のために兵站線(Etappen-Linie)及びその側方の管区を決定する。

続いて、同様の命令が関連する軍高等司令部から各軍の軍団に対して発せられる。

同官衙はまた、機動軍の軍団が占領する地域と兵站機関(Etappen-Behörden)の管轄下との境界も定めるようにしなければならない。

官制や命令系統、鉄道の管理体制など細目は漸次修正が加えられていきますが、この基本的な体系は、20世紀に至るまでドイツ軍の戦時兵站勤務令(Kriegs-Etappenordnung)において踏襲されていきます。

その主要事項の概要について、原著1905年刊行のシェルレンドルフ(息子)『参謀要務』(明治43年訳版 後篇 pp.488-498)は、次のように解説しています。

之に由りて観るに本來有益なる輸送手段をして永く故障なからしむることの愈々困難なるを知るべし。而して其の愈々困難なるに從い鐵道と兵站との勤務を嚴密に結合せしむることも亦愈々緊要なり。而して之を統轄するものは兵站及鐵道總監とす。其の職務を補助せしめんが為め兵站事務に在りては其の幕僚及兵站監部を置く。兵站監部は各軍若は各獨立軍團に一個を設くるものとす。其の他野戰鐵道長官、野戰衛生長官、野戰電信長官、野戰高等通信事務官及一切の鐵道隊も兵站及鐵道總監に隷屬せり。軍の給養品の鐵道輸送を要するときは兵站及鐵道總監は野戰經理長官と協力すべきものとす。

二 兵站勤務(Etappenwesen)

兵站線(Etappenverbindung ※兵站連絡)は軍隊より本國の軍團管區迄延長し且成る可く遠く鐵道と聯絡せしむ。戰地の最高司令部は各軍若は獨立軍團の爲め定めたる兵站線(Etappenlinie)及其の側方の徵發區域を決定す。軍兵站部(移動性兵站部(mobilen Etappenbehörden))の管轄區域は若し特に規定せられざるときは當該軍の占領地の境界より始まり後方は本國の國境若は占領地總督の管轄せる敵地の境界に至るものとす。此の境界以外に於ては諸事本國官憲若は占領地總督を經由するを要す。兵站部(Etappenwesen)の特別任務を列舉すれば左の如し。

一 軍隊及各種軍需品を本國より野戰軍に追送すること。

二 凡て野戰軍より還送すべき人馬物件特に病者、傷者、捕虜、破損又は過剩の兵器、裝具、捕獲せる軍旗、兵器及戰利品を後送すること。

三 野戰軍に往復する人馬の兵站管區內に在る間之に宿營、給養若は療養を與うること。

四 聯絡線の維持及警戒、尋常鐵道及輕便鐵道の工事及運轉(鐵道隊を属しあるとき)道路、橋梁、電線及郵便線路の修理、諸交通路の守備及防禦、兵站管區内に於ける戰時警察に任ずること。

五 占領地に未だ特別の總督部を設置せられざる間其の地域の管理をなすこと。

野戰鐵道長官は鐵道の適切なる運轉に依り為し得る限り兵站部の任務を援助すべし。野戰鐵道提理部(戰地の鐵道を管理す)及線區司合部(内國の一定の鐵道を管理す)並是等兩官憲に隷し最も重要なる鐵道停車場に設けたる停車場司令部其の他普國留守参謀本部の鐵道部(線區司令部を統轄し且内國に於ける爾餘の鐵道に關する軍用輸送の規整を管掌す)は其の所管に關して他の兵站官憲に對し獨立なり。鐵道は概ね兵站線として使用せらる。兵站線は其の保護を要するを以て各軍に各一條と限定せらる。

兵站線は本國に於ける兵站基地に始まるものにして野戰鐵道長官は各軍團の管區に於ける兵站基地を指定す。前方に進行すべき鐵道列車並戰地に前送すべき人馬物件は必ず先づ此の地に集まり戰地より還送せられたるものも亦此の地を經て各地に分配せらる。兵站基地は此の如く人馬物件の集合する所なるが故に軍隊及貨物の積載に適する大停車場を有し且其の附近に大なる宿營力あるを要す。又野戰鐵道長官は後方より野戰軍に通ずる鐵道本線上に於て集合停車場を指定す。此の停車場には戦地に通ずる本線に轉送する為め各軍團管區より到著する輸送物幅輳するものとす。尙を平時輸送より戰時輸送に轉移すべき所謂移行停車場を決定す。内國戦に在りては移行停車場と集合停車場とを合一することを得べし。其の他兵站及鐵道總監は各軍の兵站(鐵道)線に各一個の兵站主地(軍事輸送を行う鐵道線の終端停車場)を設け以て野戰軍に到著し又は之より還送すべき人馬及諸物品の送達を掌らしむ。此の主地より野戰軍に又野戰軍より主地に到るには徒步行軍若は車輛輸送に依りて實施するものとす。

各軍團の兵站基地は永久に變更せず。又移行及集合停車場も特別の事情あるにあらざれば其の位置を變ぜざるものとす。然るに兵站主地は屢々軍の前進に從い且軍に通ずる鐵道の破壊しありたるを修理して新に運轉を開始する毎に轉移すべし。

集合停車場には後方より來著せる追送品の必ずしも直に轉送するを要せざるものの爲め各種の軍需品堆積することあり。線區司令官は此の地に位置するを原則とす。軍隊列車及彈藥列車のみは通常集合停車場に停車することなくして直行するものとす。前方に輸送すべき給養列車は集合停車場に設けある倉庫又は軍の携行せる豫備糧秣中より糧秣の積載を受くるものとす。而して野戰經理長官は其の積載方法及各軍への配當額を決定し野戰鐵道長官は其の輸送法を規定す。此の兩官が熟議して定むべき規定は一方に於ては鐵道の過重なる負擔を避け以て運轉上の障碍及線路の填塞を豫防すると共に他方に於ては實際必要なる需要の程度を顧慮し其の緩急に應じて加滅するものとす。戦地より本國に向う還行列車は成る可く長時間停車せしむることなく集合停車場を通過せしむべし。

野戰衛生長官は戰地に於ける衛生勤務を統轄す。其の職掌は後文衛生の部に於て詳述すべし。

野戰電信長官は戦地に於ける電信事務を統轄す。之が為め用い得べき各種の手段に就ては旣に國軍戦闘序列(第二篇第一章一及二並第三篇三参照)の部に說述せり。野戦電信長官は作戦地域に於ける野戦電信の統轄に關しては野戰軍參謀總長及次長に隷し兵站管區に於ける電信に関しては兵站及鐵道總監に隷す。

野戰電信長官の任務は野戰電信相互の間及野戰電信と國用電信(帝國又は各國の電信)との聯絡を通し以て野戦軍の各部相互の間及野戰軍と本國との通信を常に確實ならしめ且電信に関する人員材料を追送補充するに在り。而して之に直隷するものは大本營電信隊及兵站電信隊にして其の他の電信隊は技術に関してのみ其の指揮を受くるに過ぎず。

野戰高等郵便長は戰地に於ける郵便聯絡の開設及維持に任じ且野戰郵便局の勤務を監督す。軍郵便部、野戰郵便局及野戰郵便繼立所は皆之に隸す。然れども郵便の技術上に關する凡ての事は帝國郵便總監部(Generalpostamt)の指示に從うを要す。

兵站管區内に於て協同動作をなすべき大本營所屬の各部に就ては大要前述の如し。今左に一軍若は獨立軍團に於ける兵站業務の一班を略説せんとす。抑々軍若は獨立軍團の兵站業務を掌るものは兵站監にして兵站監は一方に於ては兵站及鐵道總監に隷すると共に又一方に於ては所属の軍司令官若は獨立軍團長に隷するものとす。

兵站監部は成る可く早く編成せらるるを要す。是れ開進地に於ける軍の集中中既に倉庫等を開設して其の業務を開始するを要することあればなり。抑も兵站監の任務は軍の隨時の需要を充足し將來の需要を洞察し後方の聯絡を掩護し軍の需要品を澁滯なく送致し且苟も累を野戰軍に及ぼすべきものは悉く之を後送するに在り。之が爲軍司令部は絶えず軍隊の行動及使用法を兵站監に通知し且已に決定せじ事項は勿論將來作戰の豫定に関しても成る可く早く通知するを可とす。又追送品を正確に送達することを得せしめんが為め略ぼ聯隊以上の部隊の所在地を絶えず通知すること必要なり。而して兵站監も亦勉めて軍司令部と聯絡を取り其の職務に差支なき限りは成る可く其の宿營地を軍司合部の近傍に撰定すべし。而して軍團及獨立師圏は軍司令部又は兵站監部より直接に兵站主地、兵站線、兵站病院及患者、剩餘馬の集合所の位置に付通知を受くるものとす。

兵站監は陸地兵站路を決定し其の線路上概ね一日行程毎に陸地若は水路の兵站地(兵站主地を除く)を指定し且其の各地に開設すべき兵站倉庫、病院等を指定す。又輕便鐵道(若し之あるときは)陸路及水路の各輸送を規整し且全兵站線の保護に任ず。

兵站監は兵站基地及兵站主地は勿論其の他重要なる諸鐵道停車場及兵站地に兵站司令部を開設す。兵站司令部は其の兵站地より發する輸送品を陸軍鐵道官憲に引渡し陸路兵站地間の一貫する交通を媒介し物資の蒐集に関して兵站經理部を補助し野戰警察を掌り且交通を確保す。

兵站監の指揮下に在る兵站守備隊は最も重要なる各兵站地の守備の為め各所に分屯し残餘は一地に集合す。此等の諸隊は周到なる通報勤務、捜索及小遊撃隊の巡行に依り兵站管區の警戒に任ずるものとす。

永久に守備すべき兵站地には工事を施し且守備隊の為め必要なる百般の軍需品を十分に備うるを要す。軍の背後に於ける一切の反抗者は我が軍に屬する者と住民との別なく厳重に處刑すべし。之が為め陸軍理事一名を置き一切の法律問題に関して兵站監を輔佐せしむ。

兵站經理官の兵站監に對する位置は軍團經理官の軍團長に於けるが如し。而して兵站經理官は兵站監及軍經理官の指揮に従い軍の為め追送品の輸送を規整し兵站管區に於ける物資を利用し且軍の需用品を準備す。又兵站守備隊の為め兵站地に小倉庫を開設し其の補充を行い野戦軍の為め適當なる各地に大なる兵站倉庫、家畜舍及兵站麵麭製造所を開設し以て常に軍經理官の請求に應じ得るを要す。又兵站經理官は特に兵站主地より野戰軍に向てする追送を規整す。倉庫は常に野戦軍に近く之を設け各軍團の給養輜重をして往復し得べからしむべし。最も重要なるは軍に麵麴製造の原料及馬糧を間斷なく供給するに在り。追送の為め鐵道を利用し得ざるときは普通道路用の機關車、貨物用自動車、鐵道馬車等を以て之を補うべし。兵站主地と軍との距離過大なるに至れば輸送は主として兵站糧食縱列を以て之に充て之に軍補助糧食縦列を増加し尚を野戦輜重中隊を利用し爾餘の輸送機関の幹部と為し車馬を徴発、雇役若は購買して間断なく輸送を継続すべし。野戦軍若し駐留するときは兵站經理官は直に軍隊との間に整然たる車輛交通を開設し退却に方りては豫定退却路に沿い成る可く多くの場所に多量の物品を準備すべし。

(以下略)

簡潔な要約としては、1908年版の野外要務令の付録(29ff.)が分かりやすいと思います。

兵站(Etappen)

戰時兵站勤務令(Kriegs-Etappenordnung (K. E. O.))參照

野戰軍は常に其戰鬪力を完全に維持する爲め絶えず人馬及軍需品の補充を要すると共に戦闘力を妨害すべき諸種の負擔(病者、傷者、使用に堪えざる軍用材料、俘虜、鹵獲品等)は成るべく速に之を除去せざるべからず。此主要なる任務を称して兵站勤務(Etappenwesen)と云う。

兵站線(Etappenlinien)とは軍と本國とを聯絡するものを云い兵站地域(Etappengebiet)とは作戰地域(Operationsgebiet)の直後に在る地域を称す。

最高等統帥部は各兵站線、各軍の兵站管區(Etappenbezirke)及占領地總督部の管區を定む。

軍司令部は軍の作戰地域と兵站地域の境界を定む。

各戰地に兵站兼鐵道總監(General Inspekteur des Etappen und Eisenbahnwesens)を設く。同總監は參謀總長の指示に從い服務するものとす。又野戰經理長官(General- Intendant des Feldheeres)は兵站總監と同じく參謀總長に隷し給養、金錢及會計の事務を総轄し給養品追送に關する計畫を規定す。

各軍に一個の兵站監部(Etappen-Inspektion)を設け野戰經理諸官衙と共に軍の集中地境に於て直に其業務を開始す。

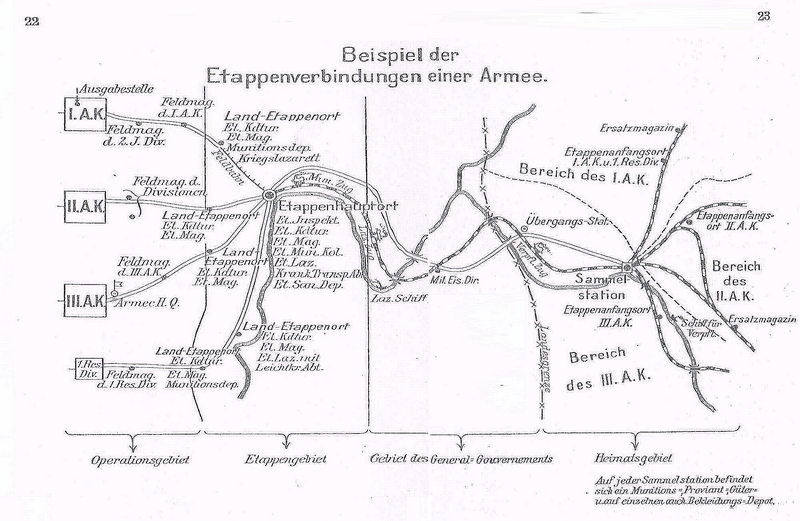

各軍團の爲め一個の鐵道停車場を撰定して之を兵站基地(Etappenanfangsort)と爲す。而して總て追送物品は該兵站基地より集積停車場に集中するものにして該停車場は戰地より遠大ならざる距離に之を設置す。又戰地に於ける各軍は一の兵站主地(Etappenhauptort)を決定す。但其位置は作戰の進捗に從い逐次變更するものとす。又兵站主地より各軍團に至る道路上に陸路兵站線(Etappenstraßen)を設置し此線路上平均約二十二吉米毎に兵站地(Etappenort)を設く。一軍に於ける兵站線聯絡(Etappenverbindung)の詳解左圖の如し。

※括弧内の原語は筆者による付記。

上記を一見して分かるとおり、兵站(Etappe、Etappen)という語を単独で用いる場合は限られており、細分化された意味ごとに、それぞれ複合語を用いて表現されています。

したがって、兵站の事項、事務(業務)、制度、組織はEtappenwesen、勤務(サービス)はEtappendienstとなります。

場所を表す場合でも、兵站地(Etappenort)、兵站主地(Etappenhauptort)などと区分して表されます。

そして、兵站の語を単独で用いる場合には、やはり従前からの語義に近いイメージで使われています。

1901年刊のH. Frobeniusの軍事事典(p.188)は兵站を基地、又は1区間の行軍行程を意味するとしています。

兵站(Etappe)とは、軍のために兵站路に設置された基地(Stützpunkt)、すなわち陸地兵站地(Land-Etappenort)と同じ意味であるが、その2地点間における最長1日の行軍行程を表すためにも用いられる。

また、同様の意味とされる兵站地という語は、防衛施設となる宿泊場所のことだとされています(p.189)

兵站地(Etappenort)(陸地兵站地)は、宿泊場所として防衛のために設置されなければならない。

外部への巡回、連絡の維持、通路上の橋梁の監視、時には望楼哨所の配置などが、敵近辺でのあらゆる現地宿泊の場合と同様に推奨される。

実際の用例においても、抽象的な、あるいは地名と結びつくなどした具体的な兵站地を表す場合が多いようです。

例えば、以下のように使われています。

p.49

〜, bis zur nächsten Etappe gesandt, 〜

〜、次の兵站まで送られ、〜

p.50

Jeder Truppentheil, sowie jede Etappe, hat die Verpflichtung, 〜 an die nächste Etappe möglichst frühzeitig mitzutheilen.

各部隊及び各兵站は、〜できる限り早く次の兵站に通知する義務を負う。

他にp.53, 54, 56なども参照のこと。

p.59 他

Etappe Chaumont

ショーモン兵站

p.158

Die Etappe ist in keiner Weise gefährdet, ~

その兵站は決して危険に晒されることはない、〜

p.242

〜, vermochten schon die ersten Transporte nicht die ihnen vorgeschriebenen Etappen zu erreichen.

〜最初の輸送隊は既に指示された兵站に到達できなかった。

p.365

〜, einige waren auf inländischen Etappen vertheilt 〜

〜、若干(の中隊)は内地の兵站に配置され〜

p.436

Am 30. ging ferner über Pont-à-Mousson von der Etappe Clermont die telegraphische Meldung ein, 〜

さらに30日にはポンタ・ムソン経由でクレルモン兵站から電報が届き、〜

p.4

〜, indem wir die Etappen Weißenburg und Hagenau passierten, 〜

〜、我々がヴァイセンブルクとアグノーの兵站を通過する間に、〜

ただし、抽象的に兵站組織などを総称して使用していると思われる用例もあります。

p.1

〜 die Etappen im Kriege einen wesentlichen Teil in der Kriegführung bilden, 〜

〜戦争における兵站は戦争遂行の重要な部分を形作っている〜

p.2

Auch sind im Laufe des Feldzuges die eroberten Länder von den Etappen besetzt und gesichert worden, 〜

戦役の過程で征服された土地も兵站によって占領及び確保され、〜

しかしながら、兵站で行われるサービスの分野や機能というよりは、やはり物理的な実体をもった存在としての組織のイメージが付随している印象を受けます。

そして、ドイツ語の翻訳から始まった日本の兵站という語もまた、当初はその用法を踏襲していたように思います。

フランスやドイツの操典・要務令などの翻訳から生まれた多くの日本の兵語は明治20年代初めに固まりましたが、その当初、兵語の使用においては西洋語の対訳が常に意識されていました。

兵語において西洋語からの来歴が忘れ去れるようになるのは、日露戦争後にわが国独特の兵学・兵術が強調されるようになってからのことだと思われます。

cf. 前原透「クラウゼヴィッツ『戦争論』の読み方(その4)」『陸戦研究』平成10年4月号, 1998, p.63

例えば、参謀本部と陸軍省が「出師準備」の呼称を明治19年には「動員計画」、明治26年には「動員」と改めるかどうかを協議するに当たっては、フランス語の「mobilisation」の訳語や意味との一致が論点となっています。

この議論には、ドイツ語の「Mobilisation」の翻訳も影響を与えています。既に明治14年に陸軍文庫訳により刊行されたブロンサルト・フォン・セルレンドルフ(父)『独乙参謀要務』では「Mobilisation」に「出師」の訳を当てていますが、これは本邦の従来の出師概念を廃棄し、ドイツ的な「Mobilisation(=動員)」の意味に限定・特化する動きを示しているのではないかと言います。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, 438f.; 609f.; 739f.

つまり、明治時代にあっては、外国語やその訳語と本邦の相当物の名称の一致・不一致は、揺籃期にある日本の軍事機構における制度設計や運用そのものを実際に左右しかねない重大事でした。

このことは、兵站という語の成立においても同様に考える必要があるでしょう。

片岡徹也 編『軍事の事典』(p.238)は、戦前の外国語対照の兵語辞典では Logistics ではなくドイツ語のEtappeに兵站の訳語が当てられているとし、明治14年の『五国対照兵語字書』では「軍駅」(英訳はHalting-placeとしている)であった訳語に代わり「兵站」が定着していくのは明治18年のメッケル来日以降だと述べています。

メッケルから日本陸軍は後方勤務について学び、関連する用語を確立していったと言います。

cf. この経緯の詳細については、前原透「戦史こぼれ話(106)兵語の変遷(2-1)」『陸戦研究』昭和57年2月号, 1982, 99f.も参照のこと。

確かに、明治22年訳刊のメッケル『戦時帥兵術』巻1(69f.; 73f.)は各国の「兵站事務」を解説しており、「兵站監部」、「兵站所」(後の兵站地)、「兵站本地」(後の兵站主地)といった訳語が見られます。

また、伝説的なメッケルに纏わる兵站の逸話については、昭和17年刊行の宿利重一『児玉源太郎』(198f.)が次のように述べています。

然るにメッケル少佐は、大兵團の戰略、戰術を講じ、將來、兵を日本が大陸に動かす場合に稽へ、一ヶ師團てふ大部隊の統帥の法を論究する。そして兵站、衛生、大行李、小行李、架橋縦列……を辻高俊、藤山治一、二等軍吏遠藤慎司 ー 後の主計監 ー の通譯に依って講述するに拘はらず、亳も惨怠せず、學生も之に魅了せられて耳を熱心に傾け、誠實に其の指導を受けた。

メッケル少佐の説く兵站、衛生、大行李、小行李、架橋縦列………と云ふやうなことも、勿論それを知らなかったのではない。例へば「兵站」とは、フランス語の"Etapes" 獨逸の"Etappe"の譯と知悉してゐても、その運用に就て會得するがなく、フランスから招聘した雇教師も、フランスに留學した教官達も、その解説を試みなかった。然るにメッケル少佐は部隊を萬里の外に輸送し、その期間が年餘に及ぶ場合にも、之が給與を何とするかを闡明するのであった。

ここに於て將来の我が陸軍の為に、國情に適した「兵站勤務令」を編むこととなり、メッケル少佐に聴いて委員は鋭意之に努力し、漸く公布の運びとなり、印刷の成った「兵站勤務令」 が參謀本部に印刷所から納入され、その包装の解かれざる以前に、清國に対する宣戰の大詔降りしがために、急遽其の納装を解いて讀破し、これに依って遺漏なきを期することが出来たと云ふ挿話もあり、(以下略)

とはいえ、細かく言えば、兵站という訳語の成立はメッケル来日以前に遡るようです。

既に、明治14年訳刊のセルレンドルフ(父)『独乙参謀要務』後編五・六(陸軍文庫)において、原著のEtappenwesenや複合語内のEtappenに対して兵站の訳語が当てられています。

また、法令上の初出としては、同じく明治14年の「陸軍戦時編制概則」に「兵站の便宜に従い運輸支部を置くことある可し」といった記述が認められます。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, p.441.

『軍事の事典』によれば「站」という漢字には「たたずむ、しばらく立ちどまる。馬つぎ、宿場、停車場」の意味があります。

もともと、漢籍における兵站の出典は明代の『元史』 に遡り、「軍が防衛や資源調達のために本拠地から離れた地点に設置された拠点」という意味があったようです。

「故山川險易之圖,兵站屯田之籍,遠方歸化之人,官私芻牧之地,馳馬牛羊鷹集羽毛皮革之徵,驛乘郵運祗應公廨皂隸之制,悉以任之」

幕末から明治初期にかけて漢籍由来の日本語として兵站の語が既に使われていたのか、使われていたとしたらどのような意味であったのかは残念ながら調べがつきませんでした。

ただ、台湾出兵から日清戦争期にかけての状況を伝える記録としては、落合泰蔵『明治七年 生蕃討伐回顧録』に「出師準備の熟語も珍らしく感じ居ったほどで、況んや兵站の熟語は聞いたこともない」(pp.148-149)との記述があると言います。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, p.825

漢語由来の語として使われていたとしても、一般的な言葉ではなかったのではないでしょうか。

いずれにせよ『軍事の事典』の記述のとおり、兵站という語は明治20年代にはドイツ語のEtappen(オーストリア等ではEtapenとも綴る)の訳語及びその国内対応物の名称として定着していました。

同時に、フランス語においても、明治20年の『仏和陸海軍術語字彙』になるとEtapeの意味を「行程、兵站、次舎、一日行程」としており、兵站の訳語が当てられています。

明治21年の『兵語字彙草案』巻之1(p.21)は、次のようにドイツ軍と同様の意味で使用しています。

兵站線

策源より軍隊に至るまで人馬物品を輸送する線を云う

兵站勤務

出戦軍の背後に在て策源と軍との交通を保持し警備し諸運搬を司り其地方を通過するものの給養衛生を管し敵地に在ては一時奪略せる地の行政をなすことを云う

この書物には兵站という語単独での項目はありません。

明治21年刊の『陸軍経理学教程』第10章(17f.)、同21年刊の陸軍文庫 訳『仏国陸軍制度教程書』第3編 巻之1(pp.44-69)、同25年『陸軍経理要領』第1巻(pp.57-63)においても、例えば「兵站事務」といったように、既に後の時代とほぼ同じ語彙が用いられています。

これらにおいて、兵站の語を単独で使用している箇所は稀であり、わずかに「兵站の倉庫より」(『陸軍経理学教程』第10章p.17)、「獨逸國兵站にて理すべき任務を左に列挙して〜」(『仏国陸軍制度教程書』第3編 巻之1, p.46)といった用例が見られます。

上述のセルレンドルフ『独乙参謀要務』の改訂版の翻訳である明治43年刊のシェルレンドルフ(息子)『参謀要務』後篇ではEtappenwesenを兵站とだけ訳すのではなく「兵站勤務」と複合語を意識して訳していることからも(p.488)、兵站及びその関連語の意味が区分され、訳語が固まっていく様子が窺えます。

明治23年には前述の1872年版「Instruktion, betreffend das Etappen- und Eisenbahn-Wesen und die obere Leitung des Feld- Intendantur-, Feld-Sanitäts-, Militär-Telegraphen- und Feldpost- Wesens im Kriege」が『明治23年翻訳 ドイツ兵站勤務令』(文章表題「戦時兵站鉄道事務教令及野戦監督野戦衛生陸軍電信野戦郵便事務の最上統括」)として翻訳されました。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, p.825

前述の伝説的な逸話では明治27年の日清戦争開戦直前に公布された兵站勤務令がメッケルに聴いてようやく出来上がったとされていますが、実際には翻訳などの調査研究を伴い、時間をかけて原案の作成が進められていきます。

明治23年の「戦時編制書草案」は、第ニ篇「大本営」、第三篇「軍」、第四篇「師団」に続いて第五篇で「兵站部」について定めています。

その第十八章「兵站司令部」の第五十六において「其他は兵站勤務令第二十九章を参看すべし」とあることから、明治23年時点で既に兵站勤務令草案が起草されていることが分かると指摘されています。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, p.729, 781

その後、明治24年「兵站勤務令案」を経て、明治27年の兵站勤務令に至るわけですが、制定が遅延した理由は制度全体の設計に関する作業上の進捗によるものではなく、原案の海運事務に関する規定に対して海軍が難色を示したからでした。

その制定なくして「戦時陸軍の運動一歩も自由ならず」という参謀本部の焦燥から、海運事務に関する部分を除いて急ぎ裁可・制定に漕ぎつけたのです。

cf. 遠藤芳信『近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定史研究』2015, 781ff.; 825ff.; 前原透「戦史こぼれ話(106)兵語の変遷(2-1)」『陸戦研究』昭和57年2月号, 1982, p.101

平時と戦時が分化し、後方の兵站が特設される外征に対応したドイツ式の兵站制度に切り替わっていく過程は、そのまま兵站という訳語及び国内兵語の出現・定着と重なっていると言えるでしょう。

従って、制定された兵站勤務令は、本邦の実情に合わせて咀嚼・適応しているとはいえ、本質的にはドイツ軍における戦時兵站勤務令によく似たものとなっています。

アジア歴史資料センターHPで閲覧できる明治33年改正版から一部を引用してみます。

第一篇 兵站統轄部

第一章 兵站總監

第一 兵站總監は參謀總長の指揮に從い通常大本營に在て左の事務を統轄す。

一 兵站事務

二 運輸通信事務

三 野戰監督事務

四 野戰衛生事務

此各事務には皆特別なる機關(第二章)を有し各機關に長官を置き皆兵站總監に隸屬し各自分擔の區域內に於て其條規に準據し事務を実施し其責に任ぜしむ。

(中略)

第二章 兵站總監に隸屬する事務長官

第四 第一に揭げたる各事務を統理する爲め兵站總監に隸屬する事務長官左の如し。

一 兵站監 軍或は獨立師團(要するは獨立團隊)の兵站事務を統理す。

二 運輸通信長官 凡て鐵道、船舶、車馬等を以てする運輸及電信、郵便の事務を統理す。

三 野戰監督長官 戰地に於ける會計經理事務を統理す。

四 野戰衛生長官 戰地に於ける衞生事務を統理す。

(中略)

第二篇 兵站一般の要領

第十一章 兵站の任務

第三十五 兵站は師管と作戰軍との連絡を保持するものにして其任務は左の如し。

一 野戰軍の作戰力を常に保持するに必要なる人馬及物品を背後より輸送すること。

二 凡て野戰軍より後方に送還する人馬、物品例之は患者、俘虜、破損若くは剩餘の兵器、被服、裝具及戦利品等を輸送すること。

三 野戰軍に往復する人馬の兵站部管區內に在る間は之を宿泊せしめ之に給養し患者及病馬に療養を與うること。

四 兵站部の管區內に於ける連絡線を保持し且確實ならしむる爲め陸路、水路、橋梁、鐵道、電信線及郵便線路を保護し修繕若くは新設し守備兵を所要の地點に配布して連絡線を防禦し其他兵站路上及其管區內の警察事務を掌ること。

五 占領地に未だ行政主任の官廳を置かれざる間其地の管理法を設け其行政を爲すこと。

第十二章 兵站線路及兵站管區

第三十六 兵站線路は軍若くは師團等の所在地より當該師管に至る迄に延長し且成るべく鐵道及船舶に由るものとす。

第三十七 軍或は獨立師團等の爲めに用うべき兵站線路及其側方の管區は要すれば大本營之を指示す。又軍司令部に在ても要すれば其所屬各師團に同上の指示を爲す。

軍若くは獨立師團司令部に要すれば作戦軍の占領地帯と兵站管区との境界を定むるものとす。

第三十八 兵站線路は野戰軍作戰の影響直接に及ぶと否とに因り所管を異にす。其區分左の如し。

一 作戰の影響する部分 此部分は兵站監部の直接管區にして大本營より特別に區域を定めざるときは作戰軍の所在地より其作戰の影響の及ぶべき師管の後方境界に至る。

外征に在ては其所在地より背後我軍の上陸地若くは占領地總督所轄地との境界に至る。

二 作戰影響地外の部分 此部分は當該師管の師團長若くは占領地總督の所轄に属す。

與國内を通ずる兵站線路にして此部分あるときは大本營に於て臨時其所管を定む。

兵站線路中海上に亘る部分あるときは大本營より特に示定ある時を除くの外運輸通信部の所管とす。

第十三章 兵站線路の主要點(基地、集積場、主地)

第三十九 軍事の交通を簡便ならしむる爲め野戦軍と師管との間に於て兵站基地及兵站主地を定む。

第四十 凡て輪送物件の蒐集及發送に便なる停車場若くは碇泊場等を以て基地と爲し並に物件を蒐集し成るべく團結せる車船を以て輪送し之を其目的地の近傍適宜の停車場若くは碇泊場等即ち主地に到着せしめ此處より各地に分配するを要す。其野戦軍より師管に還送する時は此基地主地の動作を倒用するものとす。

(中略)

第二十九章 陸地兵站路及兵站地

第百四十一 兵站監は兵站主地より作戰軍の直後に至る間に(鐵道、水路の有無に關せず)陸地兵站路を設置す其員數は作戰軍の大小及其配置に因り一個或は數個とす。而して此各線路上には概ね六里毎に兵站地を設定するものとす。但之を要すれば兩兵站地の中間に某兵站司令部より支部を分置すること有り。

兵站主地の後方地帯に於ても亦情況に因り前項に准じ陸地兵站路を設置す。

ドイツの戦時兵站勤務令等と同じく、この兵站勤務令にも兵站という語そのものの定義は見当たりません。

また、やはり兵站という語が単独で使用されている箇所はあまりありません。

目につく用例としては、「第二篇 兵站一般の要領」の「第十一章 兵站の任務」に次のような文章があります。

第三十五 兵站は師管と作戰軍との連絡を保持するものにして其任務は左の如し。

ここでの兵站の語は「〜する」という任務の主体ですので、前述のシェルレンドルフの邦訳のように、兵站部又は兵站組織(Etappenwesen)の略称の意味で用いられているのでしょう。

第三篇の題目をはじめ、随所に兵站事務や兵站業務という表現が見られますので、分野や機能を兵站の一語で表したものではないように思われます。

前原透「戦史こぼれ話(106)兵語の変遷(2-1)」(101f.)は、広義の兵站は兵站勤務令に記述されている「後方勤務」全部であって中央兵站統括機構を含み、狭義の兵站は「「站」の字義である「宿駅」「停車場」それに「駅站」に直結するもので、兵站勤務令草案で「兵站ハ本国即チ師営ト作戦軍背後トノ連絡ヲ保持ス」と定義しているもので、「兵站部」の行う「兵站事務」である」と区分しています。

cf. 前原透「戦史こぼれ話(106)兵語の変遷(2-1)」『陸戦研究』昭和57年2月号, 1982.

狭義の兵站が兵站部ではなく兵站事務のイメージなのかという点については、Etappenと組み合わされたWesenやDienstのもつ意味の幅の広さとも関連して一般論として確定するのは難しいと思います。

しかし、少なくとも部、事務、業務といった語を付して意味を細分する以上は、記載項目全体の標題として用いるような場合でない限り、兵站の語単独には「駅站」のイメージが残存していたことは窺えるでしょう。

この時期の書物としては、明治33年刊行の雲外居士『基本戦術摘要解義』第4巻(p.270)が、明確に兵站とは機関であると述べています。

兵站は師管と作戰軍背後との連絡を保持する機関なり。(後略)

したがって、やはり日本でも当初は字義のとおり兵站という語自体には施設・場所や機関のイメージが色濃く投影されており、一語をもって抽象的な総称として使用する場合でも兵站組織(兵站部)としての実体的存在を指していることが多いように思われるのです。

この日本とドイツにおける兵站という語の用法の近似は、第一次世界大戦頃まで続きました。

大正3年、第一次世界大戦の勃発直前に出された陣中要務令には本篇の第十五篇として野外要務令にはなかった兵站の概説が初めて収録されましたが、規定、用語などは一部異同はあるものの、概ね明治以来のスタイルに沿った内容となっています。

第十五篇 兵站

第四百六十六 兵站勤務は主として野戰軍の作戰力を保持するに必要なる人馬物件の前送、作戰に必要なき人馬物件の後送、 通行人馬の宿泊及給養、野戰軍の背後連絡線の確保、民政等を包含す。

第四百六十七 兵站線路は內地留守部隊所在地に發し野戰軍の所在地に至るものとす。而して陸路、鐵道、航行し得べき水路は必要に應じ兵站線路として之を使用するものとす。

兵站線路上には通常兵站基地、集積基地、集積主地、兵站主地及兵站地を設け之に兵站業務に必要なる諸機關を備う(附錄第十參看)

第四百六十八 兵站基地は各師管に一箇を設くるものにして同地に兵站基地司令部を置き當該師管内所在の留守部隊より出征部隊に送致すべき物件を蒐集し集積基地を經て之を發送し又出征部隊より還送し來るものを各々其目的地に分送する業務に任ず。

第四百六十九 集積基地は內地主要の地點に設くるものにして同地に集積基地諸廠其他必要の機關を置き補充諸廠及兵站基地 司令部より出征部隊に輸送すべき軍需品を集積し需要の緩急を顧慮して之を戰地に輸送し又出征部隊より還送し來るものを各々其目的地に分送する業務に任ず。

第四百七十 集積主地は戰地主要の地點に設くるものにして同地に集積主地諸廠其他必要の機關を置き集積基地より出征部隊に輸送すべき軍需品を集積し需要の緩急を顧慮して之を兵站主地に輸送し又出征部隊より還送し來るものを收容整理し或は之を集積基地に後送する業務に任ず。

第四百七十一 兵站主地は通常兵站監部の位置する所にして野戰軍の兵站管區内に於て交通便利なる地に設く。而して同地に野戰諸廠其他必要の機關を置き軍需品の蓄積、整理、前送、後送、分配等の業務に任ず。

第四百七十二 兵站地は兵站司令部若くは同支部の位置する所にして陸地兵站線路上適當の距離を間して之を設け往復人馬の宿泊、給養及諸物件の遞送業務に任ず。

兵站地は其他鐵道、水路の要點にも亦之を設くるものとす。

第四百七十三 軍隊兵站より軍需品の補給を受くるに方りては通常各自の輜重を用い野戰諸廠若くは兵站倉庫或は兵站司令部又は同支部に就き受領するものとす。而して此補給を容易ならしむる爲め野戰諸廠の支廠及兵站倉庫を兵站線路の端末に近く設置するものとす。又要すれば兵站輸送機關を兵站末地を超えて前方に推進し直接軍隊の輜重に連絡せしむることあり。

兵站輸送機關にして軍の直轄管區内に行動するものは同管區に在る軍隊指揮官若くは之に屬する輜重指揮官の區處を受けしめ又軍隊に屬する輜重にして兵站管區內に行動するものは兵站司令官若くは同支部長の區處を受けしむるものとす。

第四百七十四 兵站司令官、同支部長並其他の兵站官衙の長は兵站管區内を通行する軍隊及軍人軍屬を兵站業務の爲めに使用することを得ず。然れども警備上緊急の場合に在りては自己の責任を以て一時之を使用することを得。

(以下略)

一方、アジア歴史資料センターで閲覧できる大正10年付けの統帥綱領の写し(大正7年版?)では、兵站という語のみで施設とその「運用」を総称するとされており、より現代的な意味に近づいているように見受けられます。

百八十二 作戦軍は本國に於ける策源と緊密に連絡し其連絡線上に所要の設備を施し必要なる機関を使用し之に依りて軍需の不足を補い係累を去り以て作戦の目的を遂行し軍の生存を維持す。以上萬般の施設及之が運用を總称して兵站と謂う。

この文言は、大正11年に出された兵站綱要にも引き継がれています。

第一章 総説

一、作戦軍は本国に於ける策源と緊密に連絡し其連絡線上に所要の設備を施し必要なる機関を使用し之に依りて軍需品の不足を補い繋累を去り以て作戦の目的を遂行し軍の生存を維持す。

以上萬般の施設及之が運用を総称して兵站と云う。

また、「二、兵站の適否は、〜」、「四、兵站の業務は、〜」と続くように、兵站の一語をもって使用される頻度が多くなっており、したがって意味も拡大、抽象化している印象を受けます。

昭和5年の兵站綱要においても、言い回しは多少変わりますが、同様です。

第一章 總則

一、兵站とは作戰軍と本國に於ける策源とを連絡し其連絡線上に所要の設備を施し必要の機關を使用し之に依りて軍需を充し繋累を去り以て作戦軍をして其目的を遂行せしむべき諸般の施設及之が運用を謂う。

したがって、統帥参考(昭和7年)においても統帥綱領(183)に類似の表現が用いられています。

第五章 兵站

三百二十八、兵站の適否は直に軍の作戦を左右す。之を以て作戰の指導に任ずる者は常に兵站の情況に通曉し機を失せず之に所要の準繩を與うるを要す。蓋し此の如くして始めて兵站をして事前の準備を周密にし其行動を輕快ならしめ以て諸般の施設を克く情況に吻合せしむるを得べければなり。而して兵站の實務に服する者は百折不撓萬難を排し諸種の手段を盡して作戦の要求を充足せざるべからず。

もっとも、一般向けの書物ではありますが、昭和7年刊行の永田鉄山 『新軍事講本』 (p.137)のように、かなり後になっても兵站を機関としている記述を見かけます。

後方機關の概説 軍需品の補給追送患者の治療後送等に任ずる機關は行李・輜重・兵站である。

(中略)

兵站は通常軍(幾つかの師團を集めて作る)の背後から内地に至る間に設けられるもので、陸路水路に汽車・汽船・自動車・荷車は勿論時によっては航空機をも使って軍需品の運送、集積、不用品の後送、傷病者の治療後送、通行者の宿泊、野戰軍後方連絡の保持、軍需品の調達及民政などに任ずる機關である。

同様に、平易な解説書においては兵站を「施設と運用」の総称ではなく単に「施設」の総称としている事例も見受けられます。

例えば、奈良聯隊区将校団による昭和3年刊の『戦時後方勤務ノ概要』(p.2)は、次のように説明しています。

第一編 兵站

軍隊附屬の輜重は其携行量に制限があるので長時日に亘って長く軍隊に補給し得ないのである。又作戰軍は勉めて戰地の物資を徵集して利用する方針ではあるが戰地の資源にも制限があり大軍を給養することは出來ぬのである。殊に兵器彈藥の如きは是非とも内地よりの追送に待たねばならぬ。

故に作戦する軍は其生存の爲に本國に根據(策源)を設けて之と連絡する必要があり、兩者の交通を名づけて後方連絡と稱し此連絡線を後方連絡線と云うのである。

此の如く後方連絡線に依って作戰軍に必要な補充追送を爲すと同時に一方には戰地に生ずる患者、俘虜、戰利品其他の不用品を本國に送り歸して作戰軍の繋累を除き、又作戰軍に往復する人馬は此線上で宿泊給養の便を受けるのである。

以上の様な全般の施設を總稱して兵站と云うのである。

したがって、本邦における兵站の語感やイメージに関して言えば、第二次世界大戦における敗戦まで当初の雰囲気を引きずっていたように思います。

実際問題として、兵站組織の概念上の骨格や用語の体系は明治以来のものが残っていたからです。

昭和14年の作戦要務令 第三部に掲載されている兵站の概説は、冒頭における兵站組織の任務に関する書き出しが「兵站の主眼とする所は」となっており、陣中要務令の「兵站勤務は主として」という言い回しに比べると兵站という語の用法がこなれている印象を受けますが、業務内容や兵站線とその構造については、少なくとも理念上の根本的な変化があるようには見えません。

第四篇 兵站

第二三六 兵站の主眼とする所は軍をして常に其の戦闘力を維持増進し後顧の憂なく其の全能力を発揮せしむるに在り。而して作戦上必要なる軍需品及び馬の前送、補給、傷病人馬の収療及び後送、要整理物件の處理、戦地資源の調査、取得及増殖、通行人馬の宿泊、給養及診療、背後連絡線の確保、占領地の行政等は兵站業務の重要なる事項とす。

第二三七 兵站業務は複雑多岐にして動もすれば錯誤渋滞を生じ易く其の実施には統制を要すること少なからず。故に軍隊は此等兵站の特性を理解し其の規定を励行し苟も自隊の利害を以って全般の統制を紊るが如きことなきを要す。

第二三八 兵站業務実施の為兵站線を設定す。

兵站線は通常留守部隊所在地に発し海路、鉄道、水路等に依り軍の作戦地域に至る。而して軍の作戦地域に於ては鉄道の利用に勉むるも陸路を主とする場合多く状況に依り水路時として空路を利用す。

第二三九 兵站線上には通常集積基地、集積主地、兵站主地及兵站地を設定し兵站業務に必要なる諸機関を配置し且つ諸施設を行う。

(以下略)

これが一変したのは、敗戦を境に系統を異にする米軍の概念が導入されたことによるものでしょう。

1964年刊行の『兵站概説』(防衛研修所)は、冒頭において次のように論じています。

「兵站とは何か」に入る前に「兵站」なる語が一体まだ生きているのかの間題がある。確かに兵站は旧陸軍兵語であって、現自衛隊には防衛庁設置法、防衛庁組織といつた法令にも、海自、空自の教範にも「後方」「後方補給」「後方支援」はあるが「兵站」はない。

ただ陸自だけが旧陸軍の衣はつを継ぎ、教範にも採用し,日常業務にもすっかりとけこんでいる。しかし「後方」といい「兵站」というも,その機能に根本的な違いがあるわけではない。

陸自野外令によると「兵站は補給、交通、衛生、整備、回数、建設、労務等の総称である」といい、海自用兵綱領には「後方支援には補給、整備造修、医務衛生、輸送、基地開発建設、人事教育、管理の諸機能が含まれる」とある。

海自の後方支援の方が人事、管理まで含まれている点は違うが、少くとも物の面においては機能としては同じである。

何れも米陸軍又は海軍のLogisticsの概念の導入であるがこと具体的な機能に関する限り旧陸海軍の兵站又は戦務とくらべても、格別変ったこともない(勿論そこに流れている思想とか、その機構、実際の規模,様相等は一変しているが)。従って実体が同じものを何と呼ぼうと名称だけの問題でありもし「兵」が自衛隊にとっての禁句であり「站」が当用漢字にない上に「兵站」が兵站に敗れた旧軍のイメージに通じるということであればこれを毛嫌いするもよし、一方”「後方」といっても何の後方なのか、最前線部隊の「後方」は前方ではないのか、国家レベルにおいて「後方」と前方の区別があり得るのか”とする向は「Logistics」を原語のまま又は「ロジ」といってみてもよく、旧軍のイメージにむしろ郷愁を感じ、又は人事,民事,管理を除いたLogisticsを強調したいとする向は「兵站」を使ってよい理屈である。

(中略)

本稿で「兵站」を使ったのはとくに意図があるわけではなく研修所の従来の慣習によったわけであるが、強いていえば「人事、民事を除いた範囲で」という意味である。

ところで、上記の記述は「何が兵站か」であって「兵站とは何か」ではないこれがわからなければ「だから兵站はかくあるべし」には通じない。この本質論になると、「兵站」なることばには数々の前科が伴う。

ここにおける機能、本質、思想といった観点と、本稿において述べてきたような19世紀的兵站という言葉のイメージの間には、異質といってよい感覚の差異が横たわっているように思います。

具体的な物理的実体を離れ、純化された抽象的な概念・思想として、兵站という語は第2の人生を歩み始めたと言えるのではないでしょうか。

これは、兵站の歴史からすると感慨深く思われます。

というのも、本家であるドイツ軍においては、第一次世界大戦中の1918年以降、兵站(Etappe)や兵站制度(Etappenwesen)という語は使われなくなり、第二次世界大戦後には言語慣用から姿を消したとされているからです。

前線勤務と兵站勤務の状況の差異から生じた隔意により、 兵站雄馬(Etappenhengst)、兵站豚(Etappenschwein)のように否定的な意味を帯びて用いられるようになったからだと言います。

cf. ドイツ語版Wikipedia「Kriegs-Etappenwesen」

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kriegs-Etappenwesen

本邦における兵站という語は、第一次世界大戦後にはドイツ兵学との対照という翻訳語としての意味を失って独自の道を歩み始め、第二次世界大戦後には米軍のロジスティクス思想に影響を受けた新しい意味で生まれ変わり、今日に至るまで使われ続けているのです。

2.兵站の範囲

さて、それでは、なぜ兵站という語に施設・場所や機関のイメージが強かったことに注目すべきなのでしょうか?

それは、管轄など空間的な範囲が限定されることに繋がるからです。

野戦軍及びその後方は、3つの領域に区分されます。

まず、野戦軍の管轄が作戦領域と兵站領域に分かれます。

第1の作戦領域は作戦中の諸部隊によって占められる地域であり、第2の兵站領域はその後方に置かれる野戦軍の移動性兵站機関の管轄地域(兵站管区)です。

さらにその後方に位置する、本国内又は占領敵地に置かれる総督府内が第3の領域となります。

そのうち、兵站組織が関わるのは、兵站線の及ぶ野戦軍の兵站領域から本国内の策源(ドイツでは軍団管区、日本では師管)までの範囲となります。

P. H. von Wellenhof(p.4)が普仏戦争におけるドイツ軍の戦時給養についてオーストリア軍に行った1878年刊行の調査報告『Die Feld-Verpflegung im deutschen Heere. Dargestellt nach den Erfahrungen im Feldzuge 1870/71 und im Vergleiche zu unseren Einrichtungen』は、次のように概説しています。

兵站制度(Etapenwesen)の組織化により、作戦軍が頼る補助手段と資源は3つの大きなグループに分けられる。

第1のグループは、作戦軍自体及びそれが直接占領している地域の補助手段と資源を含む。

第2のグループは、移動性兵站機関(mobile Etapenbehörde)の領域における補助手段に関連している。

これらの機関の管轄は作戦軍自体がその時に占領している地区の境界から国あるいは特別軍事行政下の占領敵地の境にまで及ぶ。

こうした行政機関(総督府)は、1870-71年の戦役においてはストラスブール、ナンシー、ランスに置かれた。

本国領土内やこのような総督府の領域内に関する兵站機関(Etapenbehörden)は、第3のグループを形成する。

作戦中の給養は、まず作戦軍の領域において、それにより調弁される。移動性兵站機関(mobilen Etapenbehörden)はすぐ側で必要な支援と補充を行い、本国機関はさらになお必要なものを供給することになっている。

野戦組織(Feld-Organisation)自体は、その活動の手段と範囲に応じて、空間的及び組織的に限定された2つのグループ、すなわち、作戦軍自体及びそれが直接占領する区域と移動性兵站機関(mobilen Etapenbehörden)を備えた隣接する兵站領域(Etapenbereich)に分けられる。

軍の前進に伴い、移動性兵站機関(mobilen Etapenbehörden)の管区も対応して推進され、動員により配属される人員も必要に応じて増加される。

各軍には、軍団領域組織を可能な限り考慮しつつ、特定の兵站線(Etapenlinien)及び管区が割り当てられる。

また、昭和15年刊行の国防科学研究会 編『独逸の戦争論』(p.173)は、次のように解説しています。

野戰軍(Feldheer)の領域は、各軍について、諸部隊によって占められる作戦領域と、その背後に位置する兵站領域 ー その利用は、これを委託された武官(Militärbehörde) によって規制される ー とに區別される。兵站領域の背後の領域は、一般に最早や野戰軍には属しない。それは、自國においては本國の領域であり、攻略した敵の領土或は占領された中立國の領土においては、必要に応じて特殊な管理機關 (Verwaltung)が設けられる。

日本の兵站勤務令では、前述の引用のとおり、第十二章 第三十八において兵站線路及び兵站管区の所管を「作戦の影響する部分」と「作戦影響地外の部分」に区分しています。

前者が兵站領域、後者が本国又は総督府管轄領域に相当します。

大正7年刊行の原田政右衛門 編『大日本兵語辞典』 (p.649)は、次のように解説しています。

へいたん【兵站】 野戰軍の作戦力を保持するに必要なる人馬物件の前送、作戦に必要なき人馬物件の後送、通行人馬の宿泊及び給養、野戦軍の背後連絡線の確保、民政等を包含する勤務を云う。即ち戦場は野戰軍と兵站とに區別せらるること恰も野戰軍が第一線と豫備隊とに區分するが如し。

これまでの各引用からも分かるように、兵站組織の任務や管轄は、鉄道・電信・衛生のような技術的専門分野の詳細は別として、総論としては野戦軍の後方を遊動的に追従して本国との連絡を維持する移動性兵站機関を主な対象として記述されています。

本国中央、兵站統轄部から野戦軍に至る指揮命令系統にも属しているとはいえ、近代的兵站制度における現地実務のイメージは兵站領域が主であると言えるでしょう。

ここで重要なのは、兵站領域となる兵站管区が野戦軍の作戦領域の「後方」から始まる点です。

作戦領域自体も往々にしてかなりの空間的な広がりをもちますから、前線の兵士たちのすぐ背後から兵站領域に接続しているわけではありません。

このように空間的な管轄区域であるということは、特定の機能や分野に限定しずらい性質を帯びることになります。

兵站領域で活動する兵站部の任務は本国又は占領地総督管轄区域までの兵站線を機能させることですので、区域内の大抵の物事を扱うことになります。

したがって、担当業務が多岐に亘ります。

上で引用した様々な日独の規定にあるとおり、人馬物件の前送・後送、通行人馬の宿泊・給養、後方連絡線の確保、民政などです。

具体的には、糧秣・車両等の現地調達、鉄道・電信・兵站倉庫、病院などの運用と施設設備の維持管理、作戦領域と本国等を往来する人馬への宿泊場所・食事・衛生看護の提供、物資輸送、守備・警備といった具合です。

民政や守備の責任も負っている辺りは、兵站勤務の幅広いイメージをよく表していると思います。

19世紀の近代的兵站制度は、フランスが1807年にバイロイトに設置した行軍路の給養所としての兵站に補充兵の訓練を兼ねた守備隊を配置した武装兵站システム(bewaffnete Etappensystem)と 倉庫システム(Depotsystem)を組み合わせたものから発展したという一面があります。

cf. 『Handbibliothek für Offiziere oder populaire Kriegslehre für Eingeweihte und Laien』第7巻(1828年), pp.49-51.; Hans Eggert Willibald von der Lühe 『Militair-Conversations-Lexikon』第2巻(1833年), p.662

さらに、普仏戦争では占領地域における兵站線の守備が課題となり、義勇兵や別動隊の対処としてかなりの兵力を割かれるようになったことから、ドイツでは小戦に対する関心が高まりました。

1871年の休戦時において、野戦軍の戦闘部隊の歩兵と兵站地で後方警護にあたる兵站部隊の歩兵の比率は4対1近くに達しています。

cf. バルク『巴爾克戦術書』邦訳18巻, 149ff.

カルヂナール・ウヰッデルン『小戦及兵站勤務(Der Kleine Krieg und der Etappendienst)』のような書物の題名の付け方にもそうした感覚が滲んでいると言えるでしょう。

兵站監の下で各兵站地に置かれた兵站司令官に求められる人物像について、ウィリアム・バルク『巴爾克戦術書』(邦訳18巻, p.188)はウヰッデルンの兵站勤務に関する著作を参照しつつ、次のように記しています。

〜全く獨立して行動するものにして諸方面に向い他の補助を依頼することなく意志を强堅にし且つ地方官衙及人民に注意を拂い怜悧且つ機敏の性質を有せざるべからず。兵站司令官若くは其副官には古參の後備將校を使用し殊に其平時の職業は自治團體或は大なる商店に服務し都府及地方と廣く交際することに慣れ從て人員及補助材料を利用することを知れる者を最も可とす。

日本でも、兵站部が輸送や給養といった業務以外も扱っているというイメージは意識されていました。

明治42年刊の『軍隊辞典』野外要務令編は、野外要務令の条文ごとに、出てくる熟語に平易な意味をカナで付した興味深い書物ですが、兵站部に「センリヤウシタトチヲヲサメルヤクシヨ(占領した土地を治める役所)」(p.118, 123)、兵站管区内に「ヘイタンブガウケモチノバシヨ(兵站部が受け持ちの場所)」(p.123)という面白い意味を載せています。

とはいえ、冒頭で例示したような「兵站」に纏わる様々な言い回しが生まれる素地はあったわけですから、業務範囲が広いからといって、それだけでは現代の読者は混乱しないでしょう。

最も重要なポイントは、調達、輸送、電信、衛生といった業務の分野や機能自体は、兵站のみが扱う固有のものではないことです。

つまり、作戦領域において兵站領域と類似の活動があったとしても兵站という語は用いません。

例えば、戦地の糧秣の調弁や配給に関して言えば、作戦軍の経理部の経理部長とは別に兵站部には兵站経理部長が存在します。

兵站管区の末端である兵站末地から最前線の兵士までの道のりはまだまだ続きます。

例えば、『戦略戦術詳解』第1巻(152f.)は兵站末地について野戦軍から15〜18里、大行李から12里という目安を示し、野戦軍から2日行程後方であるときは好都合だと述べています。

この間の糧秣の輸送、野戦倉庫の設置と集積、大行李への補充や兵士への配給、徴発や購買を行う場合には調達までの、現代人であればロジスティクス史や「兵站」史の対象に含めるであろう活動であっても原則として兵站事務ではないのです。

軍の糧食縦列や部隊の行李といった輸送隊からして、兵站部の管轄下で兵站線を往来している兵站輸送機関とは別の存在です。

このことは、(後方)連絡線と兵站線という用語の差異に着目すると明確に理解できます。

兵站線は、よく連絡線と同一視されることがあります。

e.g. 『兵語之解』明治43年, 52f.; バルク『巴爾克戦術書』邦訳18巻, p.143

しかし、理論上は微妙に異なります。

明治44年刊行の『戦略戦術詳解』第1巻は、それぞれ次のように解説しています。

p.120

連絡線とは作戦軍に軍需品を補給し又作戦軍より人馬、物品、材料、捕虜を本國に送還する等に供する交通網なり。

p.138

兵站は師管と作戰軍との連絡を保持するものにして此の機關の脈絡を兵站線と稱す。而して兵站總監の統轄に屬す。

兵站線は軍若くは師團等の所在地の兵站末地より當該師管に至る間に延長しある兵站機關を有する連絡線にして前述の連絡線決定の要旨に於て述べたる如く鐵道、船舶等に由るものとす。

兵站線は兵站末地から師管(ドイツでは本国の軍団管区)までの具体的な機関の脈絡であり、連絡線は兵站線を包摂して重なることがありますが、より抽象的な用語であることが分かります。

戦略・戦術の文脈において脅威や遮断を論じる際に用いられる語が主に連絡線であることからもニュアンスの差異が認識できるでしょう。

この相違は、明治33年刊行の雲外居士『基本戦術摘要解義』第4巻においてより明確に論じられています。

p.244

連絡線は作戰軍に後方策源地より軍需品を補給し又作戰軍より人馬、物品、材料、捕虜等を本國に送還する等に供する交通聯絡線なり。

268f.

其一 連絡線の區劃

連絡線は管轄區域に從って凡そ三部に區別せらる。

一、作戰軍の管轄に屬する部分

二、戰時姿勢を以て管轄する兵站の部分

三、平時姿勢を以て管轄する部分

之れを圖解すれば左圖の如く作戰軍よりAに至る間は兵站を設置することなく作戦軍の管轄に屬し此地區は専ぱら輜重縦列を以て補給連絡をなす。

(図)

作戦軍 □ 第一の部分 ⚫︎A 第二の部分 ⚫︎B 第三の部分 ●C 策源

AよりBに至る間は兵站部を設置し戰時の姿勢を以て補給聯絡の業務をなす。

BよりC即わち策源に至る間は概ね兵站部を設くることなく(必要なれば之れを設くと雖全く平時勤務を以てす)平時の業務に屬す。

即わち左に示す所のAB兩圖に於ける如く作戰軍と兵站末地との間に於ける地境は作戰軍の管轄に屬するものにして其管區境界線は野戰軍勤務と兵站勤務との分別せらるる所なり。

兵站末地より戰時運行の始點(A圖にあっては轉遷停車場まで。B圖にあっては上陸地(根據地)まで)に至る間は兵站諸機關が戰時業務に由て警戒連絡をなし鐵道の運行の如きもーつに軍用の便利のみを斗り他を顧慮するの暇なく軍事上最も嚴密の監督をなし殊に鐵道業務上或る範圍外は萬般の事一つに軍人の専行に歸す。是れ戰時運行の名稱起る所以なり。

p.270

兵站は師管と作戰軍背後との連絡を保持する機關なり。而して此機關の脈絡を兵站線とす。

上記で言うところの「作戰軍よりAに至る間」は兵站線には含まれないけれども連絡線の一部として戦術的価値を有するという問題は、明治42年刊の安西理三郎 編『是でもわからぬか : 原則問答』第3集(64f.)において更に明確に示されています。

尙次て左の問題をも解釋し置くを要すべし。即ち師團と兵站との間を連絡する師團輜重の路線は背後連絡線の一部を成形するものなるや否や。

此問題に對しては左の如く答うるを得べし。然り師團に封しては背後連絡線の一部と謂うを得べしと。何となれば若し師團にして輜重を欠かんか兵站ありと雖到底其血行を順當ならしむるを得ず。其之を損害せしむるに於ては師團の痛苦を感ずること彼此相異なることなく否寧ろ直接師團に影響する點に於て兵站よりも比較的大なるは是れ當然の理敷なればなり。而己ならず此路線は早晚兵站線となること通常なるを以てなり。

鉄道を除いて機械動力による運搬手段が存在しないこの時代は、兵站領域の鉄道末端から先はナポレオン時代と本質的に変わらない人畜力による輸送に頼るしかありません。

兵站線から先の連絡線におけるロジスティクス機能は重要な問題です。

ドイツ軍が志向したような運動戦では、鉄道末端には物資が山積みでも、そこから先の馬匹や人力による輸送がボトルネックとなって前線の兵士の手元に届かない事態が発生することがあります。

したがって、むしろ作戦領域における輸送・配給に問題が発生している場合も往々にしてあるわけですが、これを現代風の言葉遣いにより「兵站の不全」と形容してしまうと理解が混乱するのではないでしょうか。

この作戦領域と兵站領域の区分を理解するためには、古来、「軍Armee」とは、ある程度は自立して作戦が可能な組織単位を意味したことを思い浮かべる必要があります。

野戦軍は本国に完全に依存して連絡が途切れた瞬間に瓦解するような存在では困ります。連絡線、兵站線とはリモコン操縦のための電線のようなイメージではないのです。

もともと、君主が軍勢を率いて出征した場合、戦地の軍勢は国軍そのものに等しい存在でした。

本国からの補給を期待するだけではなく、野戦軍が主体として自ら現地における調達・配給のような生計維持活動を行う必要に迫られることは多々あります。

ですので、現代のように後方の国家や軍事行政機構が主体となって補給等に完全な責任を負うというよりも、野戦軍が主体となって自らの生計維持計画を立て、その取組みが後方に伸びていく過程と、本国等からの支援が重なるのが兵站領域というイメージで見ておくべきではないかと思うのです。

3.後方勤務とは

上述のとおり、兵站で行われる業務などを指す場合には、ドイツ語と同様に、兵站という語の単独ではなく兵站事務、兵站勤務といった複合語が用いられました。

しかし、空間的に限定されるイメージがあるのであれば、抽象的に連絡線の全体を包含するような、作戦領域から本国師管までの業務や活動全般に関する総称がないと不便です。

この場合、後方勤務という別の用語が使われていました。

明治33年刊行の雲外居士『基本戦術摘要解義』第4巻(p.241)は、連絡線の解説を包摂して、後方勤務を定義しています。

後方勤務とは作戦軍所在地より本國策源地に至る間に於ける諸勤務を總稱するものにして換言すれば作戦軍を會戰地に活動せしむる爲めに後方より之れを供給保續する諸般の作爲なり。

また、原田政右衛門 編『大日本兵語辞典』 大正7年(p.67)は、後方勤務の項目を掲載しています。

こうはうきんむ【後方勤務】 交戦部隊の後方にありて之を助くる勤務即ち兵站、其の他輸送守備等のこと。

寺田幸五郎 『帝国陸軍の内容 最新詳解』大正5年(pp.278-286)のような一般向けの平易な解説書も、後方勤務の項題の下で兵站の大要を述べるに当たり、兵士の携帯口糧や部隊の行李から、軍直轄管区の後方の兵站管区、内地の師管までの流れを扱っています。

時代が下った永田鉄山『新軍事講本』 昭和7年(136f.)においても、「後方勤務(給養・補充・衛生等)の概要」の項目で「之等軍の後方に於ける一切の事業を後方勤務と名づける」と説明しつつ、後方機關には兵站と並び作戦軍内部に属する行李と輜重を挙げています。

しかしながら、上記の定義を見ても分かるとおり、この後方勤務という言葉は、単に総称が必要なときに冠せられる語であるような印象を受けます。

つまり、現代でいうロジスティクスや「兵站」に相当するような語ではなかったように思われます。

4.給養の重要性

①給養とは

それでは、軍事思想としての分野を形成し、その思想に基づいた運用が研究されるような兵語であり、かつ作戦領域・兵站領域のような管轄に関係なく機能や業務を表す言葉がなかったかというと、そうではありません。

ただし、ロジスティクスのような総称というよりは、対象が具体的に細分化されていたように思われます。

輜重、衛生、鉄道といった具合です。

当時の業務実態からすると、それ以上の抽象的な総称の必要性はあまりなかったのかもしれません。

これらの言葉の中でも、特に興味深いのが「給養」という当時の兵語です。

20世紀初頭頃までの戦争においては人馬の糧秣が必要物資の大部分を占めていましたから、その調弁と配給に関する諸事項は非常に重視されていました。

ドイツ語では総称してVerpflegungと呼び、これに日本では給養という訳語を当てています。

英語では完全に対応する言葉がないようで、ドイツ語文献の英訳ではprovisioning、subsistence、supply、feedingなど訳語が一定しないように見受けられます。

むしろ、当時の日本の兵語である「給養」のほうが輸入概念に直接当てた語であるため非常に分かりやすく思われます。

余談ですが、明治から大正にかけての膨大な欧米軍事文献の翻訳とその咀嚼・摂取に至るまでの真剣な研究の成果を利用できることは、近代ドイツ軍事史研究において日本人であることの数少ない利点でしょう。ひょっとすると英語圏よりも恵まれている場合さえあるかもしれません。

さて、この給養という語ですが、現代人がイメージするような食事周りのことを指すだけではなく、糧秣の調達から配給に至る物事を総合的に意味しており、広くは戦時経済や平時の軍事行政に関連するテーマにおいても用いられました。

そして、この給養という観点は、後方から行うものといったニュアンスではなく、あくまでも野戦軍及びその作戦が主体となるものだということが重要です。

このことは、19世紀末から20世紀初頭にかけてのドイツ軍の野外要務令(Felddienstordnung)を見るとよく分かります。

野外要務令とは、軍隊の野外・陣中における勤務等の要点と規則に関するマニュアルです。

その陣中勤務に関する項目は主に以下のような各篇から構成されており、給養はその一つという大きな扱いを受けています。

【1894年版・1900年版】

戦闘序列、軍隊区分

司令部と軍隊との連繋

捜索勤務 ※A

警戒勤務 ※A

行軍

宿営

行李、弾薬縦列、輜重

給養

衛生勤務

弾薬補充

鉄道

電信 ※B

野戦憲兵

【1908年版】

※A 捜索及警戒

※B 通信材料

同時期における日本軍の野外要務令も、概ね似たような内容です。

給養の項目は、戦地における各種給養法の種別とその選択・運用、給養品と定量などを定めています。

野外要務令に給養の項目はあっても兵站の項目がないことは、この両者の差異を端的に表しているように思います。

兵站に関してはドイツ軍では戦時兵站勤務令(Kriegs-Etappenordnung)、日本では兵站勤務令が別に定められており、20世紀初頭までは陣中勤務者が承知しておくべき主要事項として統合されるべきだとは考えられていなかったように見受けられるのです。

前述したように、ドイツ軍は1908年版野外要務令の巻末付録「諸規定及び数量の摘要」において、日本軍は大正3年の陣中要務令の本篇中において兵站の概説を掲載するようになりました。

この変化は、20世紀に入ってから第一次世界大戦の頃までに急速に進んだ戦争の様相の変容に対応するものだったのではないかと考えています。

②給養法の種類

野外要務令の給養の項目は、給養法の区分から始まります。

各種の給養法の区分と状況に応じた選択順位の考え方には、当時のドイツ兵学の特徴がよく表れていると思います。

給養法は、概ね宿舎給養、徴発給養、携行糧秣給養、倉庫給養の4種類に区分されます。

宿舎給養とは、現地の民家等に宿泊して舎主から糧秣の提供を受ける方法です。

強制を要する場合、戦時公法上は徴発の一種となります。

cf. 奥田昇 編『新野外要務私解』第4巻(明治36年), 58f.

徴発給養は、強制力を背景にして現地官民から物資を取得する方法です。

部隊が直接に行う場合と経理部等が現地の地方官衙や名望家を通じて行う場合があります。

日本軍では後者を、通常、高級指揮官の命によるもの、倉庫を充実するものであるとして官憲徴発の語を用い、前者に部隊徴発の用語を当てていました。

cf. 二瓶貞夫・守田清『戦時給養原則ノ研究』 (大正7年), pp.211-216.

いずれにしても、徴発は需要に適合する物品・量のみ、後日の補償を約束する証票を交付して行います。

部隊徴発では将校の指揮する徴発隊によるのを原則として、下士卒が住民となるべく接触させないようにするべきだとされていました。

私利による法令に反する行為は略奪罪となります。

携行糧秣給養は、各兵卒の携帯品、部隊の大行李又は高等司令部に直属する糧食縦列の糧秣を使用する方法です。

シェルレンドルフ『参謀要務』(父子両版)や、ドイツの1887年版野外要務令に影響を受けている日本の明治22年野外要務令草案、概ねそれを引き継いだ明治24年版野外要務令においては縦列給養を分けて給養法を5種類としていますが、既に軍内に収集した糧秣のうち移動性のある予備であり、携行糧秣給養に含まれると考えてよいでしょう。

倉庫給養は一地に集積した糧秣を使用する方法です。倉庫の糧秣は軍が駐止している場合には直接供給、その他の場合は糧食縦列等への補充に用いられます。

軍団(日本軍では軍)及び師団が作戦地に設置する野戦倉庫と、その後方に設置される兵站領域の兵站倉庫は区別されます。

これらの給養法は、次の2種類に大別されます。

1.戦地の物資を以てする給養(現地給養)

2.携行の物資を以てする給養(追送給養)

宿舎給養、徴発給養、購買給養(後述)等は現地給養に属します。

ただし、携行糧秣や倉庫品を現地の物資で補充して使用するときも該当します。

移動準備品(携行糧秣)又は定置準備品(倉庫品)のうちの追送品を使用する場合は追送給養となります。

cf. 奥田昇 編『新野外要務私解』第4巻(明治36年), 40f.; 木村重行『作戦給養論』第2巻(大正7年), 61ff.

個人的には、こういった給養法の分類に対して、はじめは理論的な整理が曖昧な印象を受けました。

現地調達なのか本国等からの追送補給なのかという給養品の出所(源泉)によるすっきりとした分類ではなく、携行品か倉庫品かという配給元による分類を混在させているように思えたからです。

しかし、野戦軍が糧秣の支給方法を指定するための分類だと考えると、非常に実務的であることが分かります。

糧秣を自分で取りに行けというのか(徴発)、予備品を使えというのか(兵士個人の携帯品又は大行李・糧食縦列積載品)、倉庫で受け取れというのかということです。

モルトケは「戦場においては、悪質なものを除き、如何なる給養も高価すぎるということはない。たが、困難はその調達にあるのではなく配給にある」※注2といった旨を述べているそうですが、作戦上の観点からすれば、現地給養か追送給養かという選択は、給養品へ兵士を向かわせることと給養品を兵士へ届けることのメリット・デメリットの比較によるものなのかもしれません。

G. C. Shaw『Supply in Modern War』(p.67)は、ナポレオンが用いた現地補充と自己完結の原理は機動性をもたらしたと評したうえで、彼にとっては倉庫に糧秣を集めるのも、糧秣を得るために軍を分散させるのも全て同じことであったと述べているのですが、示唆に富んだ指摘だと思います。

適宜に用いるべき方式の問題であって、作戦上は給養品を元々の出所で区分してもあまり意味はないからです。

追送というのは上記の観点で意味をもつ配給の形態であり、本国等から送られてきたものかどうかという経理的な区分は副次的なものにすぎません。

しかも、野戦軍の後方に位置する兵站領域においても兵站部が徴発や購買により給養品を現地調達して前送しますので、なおさらです。

それでは、こうした理論は実際の作戦においてどのように実務へと落とし込まれるのでしょうか。

明治44年刊行の『戦略戦術詳解』第1巻(p.77)は、作戦計画の主要項目として次のとおり挙げています。

其1 作戰の方針(綱領)

其2 行軍或は集中計画

1 集中予定概略方針

2 鉄道、船舶、輸送計画表

3 行軍、宿営計画

4 集中地宿営計画

5 集中中の給養

其3 給養計画

其4 宿営計画

これらの項目は、野外要務令の各篇で定められている内容と似ており、給養計画がその一部をなしていることが分かります。

そして、具体的な作戦計画の例の一つに挙げている「軍の作戦計画」の大項目による骨格は、次のように構成されています(pp.78-80)

1 作戦目標

2 前進開始前の位置

3 縦隊区分及取る可き道路

4 予定兵站線

5 前進の実施(文章又は表)

前記計画に基き給養及兵站設置計画を策定すること左の如し。

1 軍給養の起点

2 予定兵站線

3 各兵站線路に於て給養すべき軍隊

4 給養すべき糧秣の集積補給、輸送分配等に関し詳細に規定す。

また、「軍の作戦計画」における他の例は、次のような内容となっています(83f.)

其1 方針

軍は兵力を〇〇に集結し敵の侵入に対し之を撃攘し止むを得ざるも極力〇〇を掩護し尚お機を得れば隣接軍と協力作戦を努む。

右の方針に基き諸部隊の動作方面左の如し。

(中略)

其2 集中計画

1 輸送 〇〇隊は鉄道輸送とす、経理部と直接協議せしむ、〇〇隊は徒歩行軍とす。

2 給養 鉄道輸送中の給養は、、、、。

徒歩行軍中の給養は、、、、。

集中後の給養は、、、、、。

3 宿営 集中後の宿営区域は別紙略図の如し。

其3 給養計画

1 軍の警備区内にある軍隊は悉く警備区内にある物資による。

2 軍は左の倉庫を設く。

〇〇、、、。

3 各部隊は基地に近き軍倉庫より支給を受けしむ。其以前に於ては徴発による。

4 兵站監をして予め計画せしむべき兵站線は別紙略図の如し。

つまり、まず給養計画において兵站線など兵站の設置に関する事項も示されることが分かります。

そして、この給養計画のイメージをつかむためには、軍などの経理部長が立案する具体的な給養法の選択を始めとした給養計画の作成を課題とした当時の演習や講義が参考になります。

一例として、日露戦争前の明治35年に刊行された木村重行『監督演習旅行記事』における、上陸軍による内陸への侵攻初期の計画について紹介しましょう(pp.38-47)

青森県の野辺地に上陸した侵攻軍の1個師団が盛岡に前進するに当たっての師団監督部長の給養計画の立案をテーマとする問題とその解答です。

問題

監督部長は師團盛岡に前進する爲めには如何に給養を計画するや。

右答解の講評

諸君の給養計画は大体に於て左の三給養法を基礎とせり。

一 倉庫給養

二 徵發給養

三 徵發給養と携行糧秣給養

第一の倉庫給養をなすの計画は獨立騎兵と共に出發したる監督の徵發品及前衛と共に糧餉部員を出發せしめ行進線上に於て徴發し得たる給養品を以て施行するにあり。然るに此等の諸官が給養品徵發の爲め利用し得べき時間は師團到着迄に二十四時間內外に過ぎず。如此僅少なる時間內に寡少なる徵發員を以て地方官衙の參與住民の厚意を胸算に置く能わず多くは强制徵發をなさざるべからざる地方に於て師團一日分の給養品を徵發し得ることは尤も富裕なる地方にあらざれば望むべからざることなり。

第二の徵發給養も亦同一の理なり。又第一、第二の給養法の施行し得べきとの判斷の主なる理由は米の収獲時に際するを以て其調辨容易なりと云うにあるも米は農家に於て精米として貯臓するもの少し故に之を搗精せざるべからず。搗精の事を願慮したる諸君も普通農家には一戶各一臼を有するを以て標準となせり。假令い搗精器は各戶に有すると雖も之れが作業に任ずるものは平時に於ても一戶一人を望む能わず。況んや敵國に於て壯丁は兵役に徴集せらるるか又は多く逃遁するを免がれざる場合に此の如き搗精力は到底望む能わざることなり。副食物肉類も一郡に有する生牛の数を以て給養に差支なしと判斷したるものあるも生牛は他に運搬し易きものなれば戰時は殊に隠惹するもの多き考慮をなさざるべからず。

第三の給養法即ち師團の行進路は寒村なるを以て地方の物資に據る能わざるを顧慮し携行糧秣給養をなすの必要を認めたるは至當の判斷なり。然れども其計画は徵發を主として計書せり。給養の方針としては素より適當なるも給養計画としては不確實なり。地方寒村にして確實に給養するを期し難き場合には追送を基礎とし現地調辨を補助として給養計畫をなすべし。然らざれば他の障害により現地調辨を全く行う能わざるときは追送其時機を失し師團は之れが爲め目的を達する能わざるに至るべし。

又土地の物資に據り生活する能わざると判断せば輜重梯隊の給養は如何にすべきやを考慮せざるべからず。

諸君の内携行糧秣を使用したる場合に於ける糧食縱列の運動は連日八里以上の行軍を求め師團に追及せしめたり。此の如き行軍力を目下の場合に望むは過度なり。

要するに師團の行軍計畫に依れば師團盛岡に到着する迄には七日間を要す。此間糧食縱列の搭載品を日々費消するとせば三日分は給養品不足なり。此不足は孰れかの地方に於て調辦するを得ん。然れども師團は敵に衝突して如何なる情況に至るやも計り難し。故に為し得る限り糧食縱列の人馬を愛惜し且つ師團をして成るべく多く充實したる糧食縦列を跟随して盛岡に達せしむるを良とす。之れが爲めには兵站糧食縱列を上陸の翌日即ち二十五日より師團に跟随せしめ一には師團糧食縱列が補充の爲め後方に歸還するの行程を減じ一には多數の給養品を師團の近傍に準備するを緊要とす。

其他携行糧秣を以て給養せんとせば副食物中野菜馬糧藁等の如きは各部隊に於て適宜調辨せしむること必要なり。之れ行進間糧餉部に於て此の如き給養品を適當の時機に調辨し分配することは到底望むべからざることなるを以てなり。

右答解

甲 師團盛岡に前進に就き給養計畫

一 給養法 携行糧秣給養とす。但盛岡に於ては宿舎給養を為すを計る。輜重梯隊は其給養法を隊長に一任し現地調辨によりて給養するを勉めしむ。但一戶盛岡間の給養の為めには狀况により大行李の糧秣を使用せしめ集積したる徴発品を以て之を補充するを計る。

二 縦列の運勵 別表の如し。

兵站糧食縦列は十月廿五日野邊地を出発せしめ第二師團の兵站糧食縦列は悉く常食を搭載せしむ。

此豫定を實行するを得ば師團は三個の糧食縦列を跟随せしめて盛岡に達することを得。

三 調辨及び集収 調辨地は八戸を主とし三戸に追送せしむ。三戸には師團到着と同時に野戰倉庫を設置す。輜重梯隊の一戸盛岡間の給養の爲めには盛岡及び大更、田頭(沼宮内の西南約三、四里)の給養品を徴発して御堂及び澁民附近に集積せしむ。副食物中野菜干草藁等の如きは各部隊に於て適宜調辨せしむ。

四 追送線 師團三戸に前進すれば海路を以て豫備糧秣の一部を八戸に輸送せしめ爾来給養品の追送補充は八戸より三戸に至る線を執らんとす。

五 物資調査 糧餉部員をして輜重梯隊給養の目的を以て沿道村落の物資を調査せしむ。

乙 同上に就き意見具申

一 師團盛岡に前進に就き給養計画別紙の通りとす。

二 右に就き左の命令ありたし。

給養に係る師團命令

一 副食物中野菜及び調味物(醬油、味噌酢等)は各部隊其宿營區域内に於て適宜調辨すべし。

二 干草、藁及び薪炭も亦前項に準ず。但代用品を用いるときは各部隊に於て適宜其定量を定むべし。

三 調辦區域は第一項の如しと雖も物資乏しき地方に在ては各部隊互に協議流用すべし。之れが爲め時宜に依り監督部より彼此平均補給することを指示することあるべし。

兵站監へ

一 兵站糧食縦列は十月廿五日野邊地を出発し師團に近く跟随して糧食の補給を容易ならしむべし。但第二師團兵站糧食縦列は悉く常食を搭載せしむべし。

二 師團三戸に到着せば給養品の追送補充は八戸より一戸に至る線を執る如く計畫すべし。

(研究問題)

一 第二師團監督部長の此給養計画實行に付き為すべき處置

二 第二師團前進に對し豫備糧秣集積に関する處置

三 兵站監督部の給養品追送補充に関し為すべき處置

まず、師団の監督部長が主体となって給養の見積、給養法の選定、縦列の運動(輸送)、糧秣の調達や集積などを計画することが分かります。

後方において追送補充のための兵站が設置されるのは師団の前進後であり、給養計画に基づいて業務に当たることになります。

また、輸送機関が不足する場合には臨機に兵站糧食縦列を補助に用いるといった措置も兵站監ではなく師団の監督部長により計画されています。

つまり、当時の認識としては、作戦における「兵站」を語る前に給養を語るほうが自然な段取りであったように思われます。

内陸における大規模な野戦軍の作戦と兵站の活動については、日露戦争後の明治41-42年に同じく木村重行が著した『応用作戦給養講授録』が参考になります。

陸軍経理学校第1期学生に対する講義をまとめたものであり、内容はより精密になっていますが、基本的な給養思想などは上記の『監督演習旅行記事』とあまり変わっていません。

敦賀に上陸した大規模な軍が日本を東西に分断しつつ東京方面に侵攻するという想定で、全4巻に亘り、状況の進捗に合わせてそれぞれ上陸地給養、師団及び騎兵旅団、兵站、軍をテーマに考察していく内容です。

軍の給養と兵站の関係という意味では、岐阜を当初の補給点として愛知から東海道方面に前進する野戦軍を想定した第4巻が興味深いと思います。

軍の経理部長が立案する給養計画は規模こそ違えど『監督演習旅行記事』と似た内容となりますが、後方に位置する兵站部(兵站経理部長)と連絡しつつ境界を新たにして野戦倉庫等を引き渡していく様子や、兵站部が兵站倉庫を設置し、兵站線を伸ばすとともに糧秣の集積・輸送を行って野戦軍へ前送する様子が具体的に理解できます。

陸軍大学校長 井口省吾の講評からは、こうした野戦軍と兵站などの境界や分担を如何に上手く差配し機能させるかといった問題意識が見て取れます(224f.)

~軍の糧秣給養に於て野戦、兵站並に総督府の三階段が各担当すべき事項に就き相互の関係を講究せるものなり。而して此三階段は其各主管地域内に各自の権能を発揮して其効果を一貫連続し軍の給養をして (中略) 主管地域を分界し以て其の動域を明かにせざる可からず。所謂野戦地境兵站地境の如き是なり。

実戦を対象にした戦史書は戦闘部隊の作戦の叙述が主であり、後方勤務については個別の事例に対する対処や例外的な努力といった各論になりがちなため、素人には業務の構造や全体像が読み取りにくいように思います。

こうした演習や講義も含めて当時の文献を丹念に読み解くことで、給養や兵站の実際についてより理解が深まるような気がします。

③給養法に対する歴史認識

それでは、こうした給養法の分類や得失は、どのような根拠をもって定式化されたのでしょうか。

まず重要なのは、当時の歴史認識です。

給養法を解説した軍事文献には、その簡単な沿革史を記したものが少なくありません。

それらによると、古代から近世に至る部分はさておき、近代の史的展開に関する理解は概ね次のような内容となります。

①18世紀末、通常の給養法とされていた倉庫給養に対してフランス革命戦争期に徴発給養が導入され、軍の作戦への束縛が軽減された。ただし、当初は不規律であった。

②徴発給養はナポレオン戦争期に宿舎給養や部隊徴発から官憲徴発に至るまで秩序化された。

③ナポレオン戦争中には徴発給養の限界が明らかとなり、倉庫給養との混用・併用になるとともに、野戦軍内部における移動性予備及び追送手段を確保する携行糧秣給養の重要性が認識された。

④以後、それら多様な給養法を適宜組み合わせるものとされた。

cf. 木村重行『作戦給養論』第2巻(大正7年), pp.1-48.; 奥田昇 編『新野外要務私解』第4巻(明治36年), pp.99-106.; 木村重行『作戦給養論』(明治35年), pp.86-105.; シェルレンドルフ『参謀要務』明治43年訳版 後篇, pp.427-434.

つまり、野外要務令に至るドイツ兵学の給養思想は、18世紀から19世紀初頭における大戦争の戦訓に影響を受けて理論化され、発展してきたのです。

④給養思想の展開 〜フランス革命戦争・ナポレオン戦争の教訓〜

19世紀の給養法に対する考え方は、上述のような前代の戦史の教訓に基づいて形成された軍事思想の一部であるという特殊性を帯びていました。

歴史性を鑑みない普遍的な論理的考察の結果として導き出されたわけではありません。

つまり、戦争の様相が変われば、給養の思想も変わらざるを得ないという前提があってのものです。

裏を返せば、ある程度の前提を共有できる間は、歴史的に形成された思考は強固に持続し、その方向性の範囲内での変化発展にとどまるでしょう。

したがって、普遍的に理想とされる給養法を想定し、原始的な前代から進歩的な後代に達するまでの直線的な発展とみなすような予断をもって論じると、少なくとも当時の軍人たちの認識、判断基準や思考とはずれたものになるのではないかと思います。

こうした観点を念頭に置きつつ、当時の軍事文献を中心にナポレオン戦争後の給養思想の展開に焦点を当ててみると、兵站と給養という二つの言葉に対する解像度を高めることができる気がします。

以下、本稿では、現代におけるロジスティクス史、「兵站」史の著作として認知度の高いマーチン・ファン・クレフェルトの『補給戦』の叙述と逐次対比することで、アクセントをつけて述べてみたいと思います。

さて、給養(Verpflegung)というドイツ語ですが、この語は18世紀以前から使用されています。

Verpflegungという語は糧食そのものも意味しますので、全ての文脈において給養という訳語が当てはまるわけではありませんが、18世紀末において新奇な言葉ではありませんでした。

ロイドの七年戦争史の翻訳及び批評を行ったテンペルホフも、糧秣の所要量に基づく行軍、パンの焼成、輸送や倉庫配置のモデルを論じた有名な箇所においてこの言葉を使用しています。

例えば、軍の扶養(Unterhaltung der Armee)は注意を傾けるべき最重要の事項の一つであるため、戦役の作戦計画を決定する際には、軍の給養に対して(zur Verpflegung der Armee)必要となるすべてのものが作戦線の両側で一定期間確保できるかどうかを慎重に検討しなければならないと述べています。

cf. Tempelhoff, G. F. Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland zwischen dem Könige von Preußen und der Kaiserin Königin mit ihren Alliirten als eine Fortsetzung der Geschichte des General Lloyd, 1783, p.191

上述のとおり、テンペルホフが前提としなければならないと考えた倉庫給養に対するフランス革命戦争、ナポレオン戦争における徴発給養の隆盛と発展が与えたインパクトが、ドイツ兵学における給養思想の画期となりました。

しかし、こうした歴史認識に対しては、現代の視点からは異論があるかもしれません。

クレフェルト(『補給戦』中公文庫版, pp.66-72)は、通説に反して18世紀の戦争においても現地調達が必要であったと強調しています。

実際にはフリードリヒ大王はテンペルホフの5日行軍制のとおりに戦争を行なっていたわけではない、根拠地からの再補給が必要になったのは攻囲の場合が多かった、といった反例を挙げています。

そして、18世紀の軍隊が後世の軍隊に比べて現地依存の生活方法にそれほどの専門知識を示さなかったのは、食糧を補給するための管理機構の欠如しており、軍自体が徴発隊を出せば脱走の危険が高かったため非効率な請負に頼るしかなかったからだと論じています。

この辺りの史実を巡る歴史学の議論自体は、筆者の手に負えるところではありません。

e.g. Lynn, J. A. "The History of Logistics and Supplying War." Feeding Mars: Logistics In Western Warfare From The Middle Ages To The Present, kindle. ed.

しかし、本稿の主題とする19世紀から20世紀初頭頃の軍事文献における歴史認識や給養思想に関して言えば、この認識の差異は視点の差なのであって正誤の問題ではないかもしれないと考えてみることが重要であるように思います。

前述のとおり、倉庫給養か徴発給養かという給養法の問題は作戦用兵の観点に基づくものであり、現地調達か追送補給かという糧秣の出所を分類する分析的観点とは一致しません。

現地資源にも頼っていたという事実からすれば変革はない、といった視点ではないのです。

実際、当時においても単純な図式的解釈だけが通用していたわけではありません。

すでにG. Cancrinが、1820年刊の『Über die Militairökonomie im Frieden und Krieg und ihr Wechselverhältniss zu den Operationen』第1巻(p.71)において、フリードリヒ大王は他の給養法も用いており、実際には厳密に5日行軍制のとおりに行動したというよりは類型として考えられていたものをテンペルホフが規範としたのだろうと述べています。

また、バイエルン継承戦争の後の頃になると、少なくともオーストリア軍は5日行軍制に従ってはいなかったとしています(p.73)

Bernhard von Baumannは、1867年刊の野戦給養史に関する研究書においてフリードリヒ大王が倉庫給養以外の給養法を柔軟に使用した事例に触れており、次代においては形式的にしか受け継がれずに倉庫給養のみとなったと解釈しています。

我々はフリードリヒ大王の給養法は少なくとも作戦上の算段をある程度考慮しており、倉庫の束縛によってあらゆる場所で戦争の進行を妨げることはなかったことを見てきたが、砂漠の砂中の小川のように跡形もなく消え去ってしまった。

(中略)

大王は一般的には将軍や戦術家として理解されたのではなく、彼の精神のより高い痕跡を研究する代わりに、彼によって用いられた形式が採用された。

したがって、戦時の軍隊にとって倉庫給養は、状況に応じて変更されたり、適合されたり、事情により完全に放棄されたりすることなく、彼によって完成された手本に従って、唯一の給食法として再び満足だとされた。

本邦においても、大正7年刊の木村重行『作戦給養論』第2巻はカール12世やフリードリヒ大王が倉庫給養以外を使用したことを指摘した上で、次代における倉庫給養への復帰とフランス革命による徴発給養への移行を述べ、ナポレオン戦争での混合法へ至るという認識を示しています。

p.23

フリードリッヒ大王は戦闘と給養とは恰も車の両輪の如く偏廃すべからざるものと爲し給養に最も注意を拂えり。王も亦從來の慣例たる倉庫給養に依らず敵國に在りては其の地の資源に據りて饒かに給養し自國に在ては努めて人民の負擔を軽からしめる爲め専ら節約を主とし〜

p.25

此の規定に依れば大王の給養は全く當時流行の倉庫給養と絶縁せしに非らざるも携行糧秣を以て補給するの方法を併用して時弊を矯正せり。

千七百五十六年並に千七百五十七年の役に於てはフリードリッヒ大王は敵地の物資を以て生活することを主義とせしと雖も其の目的は軍運動の自由を得るに非らずして唯自己の軍費を節約し敵國の資財を以て給養し戰爭を久しきに亘り持続せんと欲せしにあり。

(中略)

フリードリッヒ大王の給養法は以上の如く倉庫の為め軍の運動を拘束せられず作戰上大なる利益ありしも其の後斯かる給養法は再び斷絕し作戰は一に倉庫に拘束せらるるに至れり。

(中略)

以上述ぶる如く倉庫給養の方式は既に二、三の將帥之を破りたると雖も全く之を廢止せしは佛國の革命に依り戰爭の理論を變更し戰爭は實際人民の行うものにして政府は唯絕對無限の權力を以て戰爭の事務を命令し管理するものと爲せるに発す。

給養に関する多数の著作がある木村重行をはじめ、日本におけるヨーロッパの給養史の叙述は西欧各国語の書籍をかなり広く収集したうえでまとめており、当時の認識を知る上で非常に参考になります。

つまり、当時においても現実における事例の多様性は承知しており、その上で思想的にフランス革命期の大きな変革を認めるという理解でした。

個々の歴史的事象というよりも、戦訓から認識された戦争に対する物の見方の転換が、その後一世紀にわたる給養思想に大きな影響を与えたのだと言えるでしょう。

それではまず、フランス革命期からナポレオン戦争にかけての同時代人は、この問題をどのように捉えたのでしょうか。

ここで重要になるのが、クラウゼヴィッツの給養思想です。

彼は『戦争論』において給養を論じています。

一個の軍が存立し戦闘できるために必要な保全と保安の要件の一番目に「給養が容易であること(Die Leichtigkeit der Verpflegung)」を挙げています。

cf. 第5篇 戦闘力 第6章 軍の一般的配備

そして、第5篇 戦闘力の第14章を給養法の議論に当て、後の用語で言うところの宿舎給養、部隊徴発給養、官憲徴発給養、倉庫給養を比較して倉庫給養の不利と官憲徴発給養の有利を指摘しています。

クラウゼヴィッツは章題を扶養(Unterhalt)としていますが、上述のテンペルホフと同様に、内実は給養の意味だと受け取って構わないでしょう。

例えば、1841年刊のHans Eggert Willibald von der Lüheの軍事百科事典は給養法(Verpflegungsarten)の項目を引くと部隊の扶養(Unterhalt der Truppen)を参照するようにと指示があり、この言葉は広義では軍隊の衣服、装備、給与を含むすべての生活必需品の支給を意味し、狭義では給養(Verpflegung)や栄養補給だけを指すと解説しています(第8巻, p.387)

篠田英雄訳の岩波文庫版『戦争論』では、この章題も給養と訳しています。

篠田訳は「兵語は概ね旧来の用語を踏襲した」(上巻, p.367)としていますので、適切な翻訳だと思います。

クラウゼヴィッツというと、戦略と戦術は考察したけれども戦争の第3の領域であるロジスティクスを名付けなかった、あるいは扱わなかったというような現代の批評によるイメージがあります。

cf. Stanley L. Falk, "INTRODUCTION." George C. Thorpe’s Pure Logistics : The Science of War Preparation, pp.17-20; Proença Júnior, Domício & Duarte, Erico. "The concept of logistics derived from Clausewitz: All that is required so that the fighting force can be taken as a given."; 『兵站概説』p.2, 8f.; 前原透「クラウゼヴィッツ『戦争論』の読み方(その9)」『陸戦研究』平成10年9月号, 1998, 59ff.

しかしながら、クラウゼヴィッツは狭義の兵術である「戦闘力の使用」(用兵・作戦)以外に、それと不可分の「戦闘力の維持」(戦闘準備)も詳細に論じています。

「戦闘力の維持」は、闘争にも属しつつ戦闘力の維持に役立つ活動(行軍、野営、舎営)と戦闘力の維持のみに属して結果が闘争に影響を与える活動(給養、衛生、補充)に分かれます。

cf. 前原透「クラウゼヴィッツ『戦争論』の読み方(その8)」『陸戦研究』平成10年8月号, 1998, p.50

したがって、給養をはじめロジスティクスに関連した分野や活動を体系的に扱っていないとは言えないわけですが、それでも上記のような批判が生じるのは、軍政や後代で言うところの兵站領域といった範囲の問題に対する現代人との感覚の違いに起因するもののように思います。

また、クレフェルト(『補給戦』中公文庫版123f.)は、現代の著作物においてナポレオン時代の給養法が徴発頼りであったと誤解されている原因としてクラウゼヴィッツを挙げ、その給養思想を批判しています。

クラウゼヴィッツがナポレオン戦争において補給方法の根本的な軍事革命が起こったと見做しているとし、「軍需品倉庫も持たないで行動し、現地調達で生存して補給には何らの注意も払わず、時には羽根を生やして次々にヨーロッパ諸国へ進撃するようにみえる軍隊を考え出すに至った」と述べています。

つまり、クラウゼヴィッツの給養思想はナポレオン戦争当時の実態からも乖離しており、その後の給養思想では修正されるべき対象でしかなかったという解釈をしています。

このクレフェルトの批判は、クラウゼヴィッツの給養に関する議論を「戦闘力の維持」を巡る普遍的な考察としてではなく、逆にナポレオン戦争当時の軍事的現実に対する評価と処方箋という側面に偏った読解に思われます。

彼の批判についても、クラウゼヴィッツの念頭にある概念やその範囲に照らして正当であるのかを検討する必要があるでしょう。

ロジスティクスやサプライという現代的な切り口ではなく、19世紀の実務的なドイツ兵学と地続きである給養と兵站という概念で読解するべきであると思います。

戦争に絶対不可欠な要素を挙げれば主体としての野戦軍になり、その戦略、戦術とともに給養に紙面を割くのは当然のことです。

しかし、野戦軍の背後、そして国家の軍事機構や軍事行政の範疇でもある兵站領域は戦争の「本質的」な論点たりうるのか?という視点です。

クラウゼヴィッツは、給養法について旧来の作戦地域外からの追送による倉庫給養が軍の運動と作戦を制約するところが大きかったことを指摘し、徴発給養、特に官憲徴発によって戦争の様相が変容したことを重視しています。

しかし、クラウゼヴィッツは給養法の単線的・択一的な進化の歴史を想定したわけではないと思われます。

倉庫給養による制約、すなわち軍の後方連絡線と策源の確保を絶対視し、その遮断を用兵の原則と見なすような幾何学的軍事理論は本質的なものではないという見解を、給養法の多様性から主張したように思われるのです。

一方、クレフェルトは、軍需品倉庫や輸送隊の物理的な存在をもってクラウゼヴィッツに疑問を呈しています。

ナポレオン時代における軍隊化された補給部隊の設立を革命的な一歩と評し、原始的な方法に戻ったのではなく補給の分野において敵より進んでいたのだと主張しています(『補給戦』中公文庫版126f.)

こうしたクレフェルトの解釈は、彼が同時代人であるビューローの見解を援用していることからも分かります。

非常に害を播き散らしたドイツの外交官※ヴューローでさえ、一八〇五年戦役について書いた際、フランス軍は軍需品倉庫を欠いては全く行動できなかったことを正しく指摘し、フランス軍の行動のスピードは兵站上の足かせからの解放ではなくて、重量物がないためであるとした。

※ 原文は、the much-maligned Bulow 〜 外交官ではなく「厳しい批判を浴びた」の意味。

参照されているビューローの『Lerhsatze des neueren Krieges oder reine und angewandete Strategie』(pp.26-28.)は、1792年から1800年までのフランス革命戦争を表面的にしか観察していない人々はフランス軍が徴発だけで維持されていたと言うがそれは誤りであると確かに主張しています。

そして、徴発は倉庫在庫の消費を抑えたものの、倉庫なしには活動できなかったと批判を加えています。

また、フランス軍の行李の制限などに言及しつつも弾薬運搬などは不可欠であると指摘しています。

しかし、「軍は倉庫なしに維持できず、その運動は倉庫に左右される」というビューローの見解は、倉庫間を結ぶ線を底辺(作戦基地)として目標に向かう作戦線で形成された三角形を保全するように機動すべきという「幾何学的な」軍事理論に基づいています。

上述のとおり、これはクラウゼヴィッツが戦争論において随所に批判している思想であることに留意する必要があるでしょう。

e. g. 『戦争論』第2篇 第2章 10(岩波文庫版 上巻159f.)

この点、前代の倉庫給養に対する批判としては、フランス革命戦争以前に徴発による現地給養に着目していたギベールの、次のような主張のほうがクラウゼヴィッツを理解するためには参考になります。

給養監(regisseur des vivres)の能力として必要なのは、非常の時にこれらの資源を活用し、どのような場所でもパンを製造し、糧食を集めることである。

すなわち、敵が驚き、軍が通過して維持できるとは思わず、軍自体も慣習的な方法に縛られ施設なしに危険を冒す気にならないような国で前進し、軍を維持することだ。

私の意見は偏狭なものでも奇抜なものでもない。

「糧食の輜重、倉庫、輸送手段を一切持たず、常にその土地で自活する。必要ならばウクライナの荒野にも進み、神意が養うであろう」ような軍隊を語っているわけではない。

既に述べたとおり、軍は糧食の輜重を持つべきだが、兵力、活動する国の性質、及び通常の作戦に必要な手段に応じて可能な限り数を少なくしなければならない。

河川や国境から離れる場合は、その基地に安全性と作戦計画に応じて配置された倉庫と貯蔵所を持つことが望ましい。

敵国内にある場合は倉庫はその国の費用と産物によって設置されることが、また、敵国が可能な限り荷役、会計、保管、他所への移送を負担すべきであり、これらにより損害も事故も使用人も支払報告も発生しなくなることが望ましい。

友好国であろうと敵国であろうと、倉庫はその国の人々の普段の食材で設置されることが望ましい。そうすれば、より安価かつ豊富に調達できるからだ。

したがって、住民がライ麦を食しているのであれば兵士もそれを食し、80年前の陸軍省規則が兵士に配給するパンの種類と形態を定めているからといって、その種類と形態でのみ届けるよう強いられることはない。

作戦が単純かつ容易であり、設置された施設の範囲内にある限りは、パンは慣例的な規則に従って製造、配給されることが望ましい。

また、管理者(régie)は、できるだけ秩序正しく正確に職務を遂行することが望ましい。

その国で調達できる輸送手段が、地域内の細々とした運搬に使用されるべきだと考える。

それにより、糧食の輜重がその分だけ楽になり、劣化も少なく、軍の手の届く範囲内にあって、通常ではない作戦において効果的に役立つ準備が整うからだ。

運動が繰り返され、追従するならば?

大胆な作戦、強行軍を行う必要は?

このような場合、管理者は手立てを尽くさねばならないし、定型的で緻密な方法から逸脱するすべを心得ていなければならない。

敵が予期せぬ位置をとり、将軍は攻撃したくないし、出来ないとする。

敵を追い出すか、側面に進軍して背後をとるかしかあるまい。

現在の慣習に従えば、この方向転換のためには、新たな施設を設置し連絡線を形成する必要がある。

この新しい施設の設置には15日間を要求される。

資材を集め、窯を構築するなどの必要があるという。

これはまさに我の望まない事態であり、できることなら糧食に指揮されたくはない。管理者は倍も働き、軍は土地の資源で自活し、必要とあらば、不平を言わずに食べ物の変更や欠食に耐えることが望ましい。

こうした状況下では、我が運動こそが主要な目的である。他のすべての術策は付随的なものにすぎず、それに従うよう努める必要がある。

敵は、我が軍が給養の算段に縛られていると信じているときに、我が進軍を見なければならない。この新しい種類の戦争は、敵を驚かせ、息つく暇を与えず、よく構成された質素で忍耐強く機動力のある軍隊を前にして防衛できる陣地はほとんど存在しないという不変の真実を自己を犠牲にして目撃させねばならない。

その上で、クラウゼヴィッツの記述を細かく読んでいくと、輸送隊や軍需品倉庫の存在を過激に否定するような様子はないことに気づきます。

宿舎給養について解説した後、クラウゼヴィッツはそのような現地手段に依らない給養装備の必要性も指摘し、①兵士の携帯糧秣及び部隊の輜重という移動性予備、②兵站部による後方からの追送補給、という2種類の方法を明記しています。

しかし一地点に数日間も駐軍する場合には、給養に関して予め手配しておかないと、甚だしい窮乏に陥らざるを得ないだろう。このような予防手段としては、二通りの設備が考えられる、もしこれらの設備を欠くと、相当大軍の場合には、今日といえども一舎営地に数日間とどまることは不可能である。設備の第一は、部隊に付属する輜重である、この輜重は、最も必要な給養部分としてのパン或はパン製造用の小麦粉を数日分、即ち三日ないし四日分携行することができる。

そしてこれに兵自身の携帯している三日ないし四日分の日糧を併せれば、一週分の最必需糧食を常に確保できるわけである。

設備の第二は、適当な兵站部※を設けることである。兵站部は、軍が休止すると同時に、遠方の土地から貯蔵物資を取寄せるので、いつでも舎営給養方式から他の給養方式へ切換えることができるのである。

※ここで兵站部と訳されているドイツ語のKommissariatは、後代の監督部・経理部(Intendantur)と兵站部にまたがるような機能を有する存在でした。プロイセンでは、1808年の陸軍省の設置に伴い、戦時にのみ民政吏員により組織されるFeldkriegs Kommissariatに代わってKriegs Kommissariatが設立され、後方から軍部隊に至る軍事経済を管理しました。1820年末頃にはKriegs Kommissariatは解散し、各総司令部に軍事経済の監督権限を持つ官衙としてIntendanturが設置されました。

cf. Richthofen, E. K. H. Freiherrn v. Der Haushalt der Kriegsheere, Berlin, 1840, 288ff.; 566ff.

さらに、給養に続いて第15章で策源、第16章で連絡線を扱っており、兵站領域における軍需品倉庫や輸送隊の存在そのものを前提としていることがより一層明らかになります。

策源や連絡線とは単なる地図上の点や線ではなく、施設が設置され人馬が往来する活動の場だからです。

官憲徴発が現地官衙等を介して収集された給養品の兵站領域からの追送という実態に結びつくことを考えれば、確かに軍隊化された輸送システムの必要性という視点は弱いものの、まったく不要と考えているわけではないことは明らかです。

むしろ、兵站領域だけをもって給養の本質と同一視することはできないという感覚のように思われるのです。

クレフェルトが参考文献として使用している1938年刊行のG. C. Shaw『Supply in Modern War』(p.67)も、クラウゼヴィッツは倉庫の必要性を認識していたと解釈しています。

※注3

ナポレオン時代の補給方法に適用されたような自己完結と現地補充の原則はナポレオン戦争後も存続した。

我々はクラウゼヴィッツが1832年にこう記していたのを知っている。

「部隊の給養※は戦争指導に不可欠の条件であり、よって作戦に大きな影響を及ぼします。特に、兵力の集中をある程度までしか許さないという点を通してです」(1)

しかし、この後者の困難は軍を師団や軍団に編制することで対処されていた。

この方法により軍を倉庫に頼ることなくしばらくの間維持することができると考えられており、特にこれらの編制は補給部門を含んでいたのでなおさらであった。

それでも、後方の倉庫へ依存することも想定されていた。我々はクラウゼヴィッツが次のように続けているのを見い出す。

「賢明な将帥は、たとえその地方の兵力が十分であったとしても、不測の事態に備えて、また個々の地点により集中できるように倉庫を自己の後方に置くことを怠らないでしょう」

これらの原則は、18世紀末から1866年にさらに大規模な軍隊を維持するための新しいシステムが導入されるまで野戦における補給システムの基礎を形成した。

(1)クラウゼヴィッツ『戦争論』第3篇

拙訳

また、クレフェルトは現地調達や輸送隊の有無による効能を軍の行軍速度だと単純に捉えているようです。

驚いたことにクラウゼヴィッツは、同時代の多くの人々に比べてナポレオンの戦略移動の速さにそれほどの感銘を受けなかった。

しかし、給養所としての兵站を置いた軍路の効用や糧秣の輸送・集積といった問題はクラウゼヴィッツの議論の中心ではなく、行軍速度というよりは軍の運動の自由が戦術・戦略にもたらす効果を重視していたように思われます。

クラウゼヴィッツの問いは、戦争が給養方式を規定するのか、それとも給養が戦争を規定するのか、という本質論でした。

そして、その回答は次のとおりです。

戦争の遂行に必要な自余いっさいの条件が許す限り、先ず給養方式が戦争を規定するだろう、しかしこれらの条件が従来の給養方式に反対し始め、もはやその存続を許さないようになると、逆に戦争が給養方式を規定するのである、と。

倉庫給養と徴発給養を対比したクラウゼヴィッツの意図は、ある給養法が別の給養法に取って代わるという進歩を述べたものではなく、また給養法自体の優劣を定めようとしたものでもないと言えるのではないでしょうか。

しかし我々は、旧来の倉庫給養をもってする戦争の可能を全面的に否定する積りはない。交戦国双方の事情がこの旧い方式を採用せざるを得ないか、或はまたこの方法にとって別に有利な情況が生じるならば、かかる給養方式は恐らく繰返し現われるだろう。しかしこの方式を、自然に適った施設と見なすことはできない、むしろこれは特殊な情況から発生した変態にすぎないのであって、戦争の本来の意義からは決して生じ得るものでない。ましてこの給養方式は徴発による供出方式よりも人道的であるという理由で、戦争の円満具足した姿をここに見出そうとするのは由々しい誤りである、戦争はそれ自体決して人道的なものではないからである。

つまり、粗々にまとめてみると、戦闘の主体である野戦軍の存立の基礎として給養は必須であるが、兵站領域を主とする倉庫給養によって縛られるのを前提とする必要はなく、官憲徴発給養、宿舎給養、部隊徴発給養によっても可能であることが判明したのであり、特定の給養法が常に戦争を規定するわけではない、といったところでしょうか。

クレフェルト(『補給戦』中公文庫版, p.124)は、クラウゼヴィッツは戦争の神様であるナポレオンが補給方法においても深い変化をもたらしたと想像するという誤りを犯したのであり、それによってナポレオン時代を扱った現代の著作物にまで誤解が続くことになったと批判しています。

そして、次のように述べています。

クラウゼヴィッツがナポレオンの時代に近すぎて、そのために全体の眺望を欠いたということが、彼に対する弁護として認められるとしても、現代の評論家については認められないだろう。

このクラウゼヴィッツがナポレオン戦争の観察により育んだ給養思想は続く時代に修正を迫られたとする叙述の流れは、クレフェルトが参考文献の一つとしているG. C. Shaw(p.77)にも見られます。

彼(※クラウゼヴィッツ)にとって、ナポレオンはまさに戦争の神であった。

しかし、彼はナポレオンとその成功を見誤り、(中略)

それは当時利用可能であった不完全な資料からの推論であり、彼の大著『戦争論』が出版されたのはワーテルローからわずか17年後の1832年であった。

しかし、ナポレオンの書簡が出版されたのは1858年から1869年にかけてのことだ。また、革命前の貴族急進派の著作に彼の発想と天才の源泉があったことが分析によって明らかになったのは1888年になってからのことなのだ!

たしかに、クラウゼヴィッツはナポレオンのロシア遠征のようなケースを西欧・中欧とは異なる例外として重視しなかったきらいはあるでしょう。

また、ロシア遠征における現地給養の可能性についてさえ楽観的な評価をしているようです。

ー つまり軍を広い地域に拡散させれば、糧食や宿営の確保もずっと便利になる筈である。

ナポレオンは、一八一二年にロシアに侵入した際に、未曽有の大軍を一道路上に集結した、これは彼が未だ曽つて試みたことのない遣り方である、しかしそのために糧食および宿営に関して、これまた未曽有の不足が生じた。ナポレオンは、決定的な地点における兵力はいかに強大であってもなお足れりとしない、という彼の原則に従ってこの方法を採ったに違いない。この場合に彼の原則の適用が行過ぎであったかどうかということは、ここで論ずべき問題でない。とは言えもし彼が、かかる集結方法によって生じる不足を避けようとするならば、行進の正面幅を拡大して前進するだけでよかった、ということは確実である。ロシアにはそれだけの広大な場所が無かったわけではないし、また一般にも場所に不自由することはまずないと言ってよい。

クラウゼヴィッツはフランス軍内の事情を知らなかったかもしれませんが、ロシア遠征を直接観察しています。

ロシア遠征を扱った著作では、前進するフランス軍が後方の倉庫との連絡が困難になり、寒村焦土においてはロシア軍倉庫の奪取や徴発も難しい様子を記しています。

また、退却に際して往路とは別の復路をとるかどうかという議論において、分遣隊によって占領され倉庫が設置された「予め準備された街道」が必要であるため往路を戻るのが自然であるといった認識を示しています。

cf. 外山卯三郎 訳『ナポレオンのモスクワ遠征』 203f.; 223f.

したがって、ロシア遠征における給養の困難や両軍の夥しい人馬の消耗を知っているのですが、それでもナポレオンは一度の戦役でロシア軍を撃滅してモスクワを占領する必要があったとしています。

給養、行軍、進軍路の分散などに注意を払ってモスクワ占領時に多数の兵力を残していれば、また退路の準備が入念であれば勝利の可能性はあったと考えていました。

興味深いことに、ドニエプル川とデューナ川の線で停止し、準備を整えた上で翌期に侵攻を再開するべきだったという批評には 、ロシア軍の増強や冬営時に予想される大損害などを理由に挙げて否定的な見解を示しています。

そのような戦役が目的を達成して続く戦役のさらなる攻撃を準備した可能性は認めたいとしつつも、奇襲的にロシア軍の撃滅とモスクワ占領までを一度に達成するのが最も望みのある作戦だったと結論しています。

※注4

cf. 外山卯三郎 訳『ナポレオンのモスクワ遠征』 pp.280-286; 金森誠也 訳『クラウゼヴィッツのナポレオン戦争従軍記』pp.115-120.

こうしてみると、少なくともクラウゼヴィッツの現地給養に関する見通しは甘かったという評価は妥当であったようにも思われます。

ただ、妥当性の評価基準という面を考えてみると、現代人が彼は給養又は兵站を「軽視」していたと単純に批評することにはためらいを感じます。

クラウゼヴィッツのロシア遠征観からは、彼が給養を「重視」「軽視」といった軸ではなく作戦の条件という軸で考えていたことが具体的に見て取れる気がするからです。

作戦を成功させることができる程度に給養を考慮するのであって、人馬の損耗そのものを可能な限り忌避しなければならないという感覚が薄いように感じるのです。

つまり、人命や給養への要求水準そのものが現代人の感覚とは異なるのでしょう。

クラウゼヴィッツはモスクワ占領時に20万人の兵力が残っていれば見込みがあったとしていますが、個人的にピュロスの勝利ではないかとの疑念をもってしまいます。

軍の保全が無目的に重視されなければならないほどの優先事項ではないということは、戦争に勝利すれば損害は許容されるという発想に繋がりかねません。

クラウゼヴィッツの給養思想が後代に与えた影響としては、現地調達や追送補給の可能性に関する評価が正鵠を得ていたかどうかというよりも、この点が重要であるように思います。

後述する引用などにも随所に現れていますが、ドイツ兵学の文献には兵士や現地住民への過度の仁愛を戒めたり、必要な場合には兵士の給養の欠乏・労苦・損害を許容するよう求める記述が見られます。

したがって、クレフェルトが言うような歴史的な意味でのナポレオン戦争期における補給システム実際のあり方や発展は、クラウゼヴィッツの観察や評価が誤っていたかとはある程度は切り分けて論じることができるように思います。

その後の歴史の流れにおいて、兵站制度の発展とともに、倉庫給養は廃れるというよりは徴発給養と併存していくことになりますし、携行糧秣給養の必要性から軍に随伴する糧食縦列なども充実していくことになります。

クレフェルトの言う軍隊化された後方輸送システムの発展という視点から叙述することもできますが、上述のとおり給養思想としてはクラウゼヴィッツから断絶しているわけでもありません。

給養と兵站は重なる面はあっても別個の問題であって、戦争の主眼は野戦軍の作戦にあるという思想は連続しており、条件としての給養は幅広く自由に求めるものだという認識に基づいているとも言えます。

この点、クレフェルトのような現代人、特に英米系のロジスティクス思想からではなく、クラウゼヴィッツの延長線上にある19世紀のドイツ語圏における軍事思想から見たフランス革命戦争・ナポレオン戦争期の給養史解釈の一例として、クレフェルトも参考文献には挙げているオーストリア軍人O. Meixnerによる『Historischer Rückblick auf die Verpflegung der Armeen im Felde』1. Lieferung(1895年刊)が参考になります。

Meixner(24f.)は、常備軍の初設置からフランス革命までの時代を扱った第1部の結論として、次のように述べています。

結論

我々が議論している時代の給養施設を改めて概観してみると、戦争中の給養は軍政の一部門として発展したこと、一般的に倉庫給養のシステムが特徴として際立つことを見いだす。

軍はその維持のための考慮という点でいうと大きな単一の団体を形成しており、戦闘のために時折、中央、右翼、左翼、あるいは戦列に区分されるだけであった。さらに、移動性の野戦給養装備が欠如しており、補給システムの硬直性の原因となっていた。

一軍のために組織される糧食縦列は特定の路線に縛られ、この路線上の全範囲内での反復往来に展開したので、我々の現在の概念によれば兵站領域(Etapenbereiche)に属する糧秣補充の任務にのみ従事していた。

一方、他の移動性の予備糧食は軍の意のままにならなかった。

現在行われている倉庫給養の場合、糧食梯隊が多かれ少なかれ規則的に前方の定置倉庫(受領停車場)と軍の縦列の間を往復するような運動を維持することも重要ではあるが、移動性の給養装備は、あらゆる状況下での糧秣備蓄の移動性予備を形成するとともに、さらに個々の部分では軍への糧秣補充、すなわち兵站領域に参与するという二重の任務を果たさねばならない。

議論を行った給養設備は、まったく鈍重であり、避けられない必需品の補充に限定されるという原則を後世のそれよりも明確に示している点でも特徴的である。とはいえ、他の方法では調達が困難であるパンが含まれるという当時の状況下においては妥当ではあった。

つまり、18世紀の倉庫給養とは兵站領域における輸送隊の活動と倉庫への集積が主であり、給養のためには兵站領域が軍に追従するというよりも、軍自体が兵站領域に近接して行動する必要があったという理解です。

その問題点を、Meixnerは軍に随伴して糧秣の移動性予備となり同時に兵站領域との往還輸送力を兼ねるべき糧食縦列が欠けていた点に見ています。

前述のように、クレフェルトはこの時代も実態は現地調達が必要であったと指摘しています。

しかし、Meixnerの視点では、倉庫給養において倉庫へ納品される給養品が官憲徴発や請負によって調達されていたとしても問題にはならないでしょう。

次に、フランス革命戦争とナポレオン戦争を扱った第2部の結論としては、以下のように記しています(pp.199-201)

結論

第1部に含まれる純粋な倉庫給養の叙述から導き出される全く否定的な教訓とは対照的に、この時代の戦争が前代の硬直し偏ったシステムの欠点を十分に示すことで、ナポレオンの画期的な諸戦役が戦時給養に関する肯定的な経験の豊かな宝の山ともなった。

歴史的事実という十分な証拠により、彼の諸戦役は「現地自活」の紛れもない利点の認識を導いている。

とはいえ、この原則のあまりにも行き過ぎた実施による不利益な結果を露呈させる機会も見い出した。

しかし、そのためには、いつまでも青空が続くイタリアの恵まれた平野を去らなければならなかった。

南ドイツの実り豊かな地方やフランスの高度に発達した地域にも、ほぼ無尽蔵の資源によって滞在することは許されなかった。

さらに遠く北東に目を向ける必要があったのだ。そこでは、広大な土地の上に灰色の空が弧を描いて見えて、ヴィスワ川、ニーメン川、ドニエプル川の向こうに広がり、さながら、地誌がこの広大な地域の大部分の気候、土壌、耕作、入植及び文化発展の状況について我々に描写してくれている挿絵の灰色と一致するかのようだった。

そこで起こった戦争の出来事に目を向けると、すぐに徴発の弱点に気づいた。

すでに1806年と1807年の戦役は、あるフランスの同時代人が次のように描写したところの、この方角に向かう現象を明るみに出していた。

「… 軍は大胆に前へと突き進む。倉庫も補給もなしに、日々の徴発の成り行き次第に、現地で見つけたもので生活する。この大胆さのおかげで尋常ではない迅速さで作戦し、途方もない成功を収めている。しかし、豊かではなく、人口の少ない土地では問題となった。ポーランド、プロイセン領リトアニアを占領するために、悪路と荒天の季節にも関わらず依然として過度に現地自活と占領地の資源に頼り、軍団は困窮により消滅してしまった。アイラウの前後、増え続ける略奪者の数に人々は慄然としていた。彼らは群をなしていた。部隊全員で村落を襲い、恐怖の対象となった…」

1812年の戦役の過程における不利な状況とともにこの崩壊現象が徐々に程度を高めつつ現れたことは、見てきたとおりである。

これらの事実の検証は、耕地の少ない土地における現地自活の重要性をさらに高めこそすれ、まったく薄めるものではない。

たしかに、戦場の特性はこの原則の実行に時としてかなり狭い限界を定める力を持ち、良くも悪くも指揮官に後方の倉庫へ大きく依存するよう強いることが読み取れる。ー これが用兵の活力と無慈悲さにとって有益でないことは明らかだ。

このことから戦時給養の実施について導き出される教訓に関係するのは、現代的な国民軍はナポレオンが率いた最大規模よりもはるかに大きくなった一方、他方では軍の動員、集中、運動及び維持は進歩という意味で当時から根本的な変化を遂げてもおり、それらを無視できないということだ。

全軍の規模と展開の迅速さは、大規模な給養措置の範囲と集中に対してより大きな影響を及ぼす。そして、そのための具体的な根拠はまず最新の戦役から得なければならない。

逆に、作戦を行う軍における給養実施の方法について、示唆される状況の変化が、根本的に物事を変えるような逆行的影響を与える可能性は低い。

現在の数百万人の軍隊は同時に用いられることも、全体として一つの作戦域で用いられることもない。将来的には、細分して単一に指揮・給養されうる集団はせいぜい数十万人を数えるくらいになるだろう。それらを運動させるためには、軍の縦列に分割しなければならないし、縦列もナポレオン軍のものよりも兵数を多くすることはできない。すなわち、会戦へ向かっての適時の開進と給養への対処という二重の要件を満たさなければならない。

運動の重点は、作戦を行う軍の給養のように、依然として軍の縦列の運動と給養にある。この点でナポレオンの対処法から導き出される原則は、彼の用兵のそれと同じく、あらゆる時代において有効であり続ける。

給養に関して、これらの原則と経験は基本的にほぼ次のように定式化できる。

1. 軍の縦列の独立性

2. 直接徴発は、地域の拡張が許され、土地の状況が、それ自体であれ、先の戦争状態によってであれ、あまりに不都合になっていない限りは、数日間の間断のない前進であっても可能である。しかし、このシステムは馴染まれ、皆から支持と同様に信頼を得ていなければならない。

3.移動性備蓄品の軍本体への配属及び軍の縦列の内部における補充の組織化は用心深くあるための掟であり、不利な状況下においては必然の掟である。

4.これら備蓄の補充はまずもって現地から入手するよう努め、次に定置倉庫からの補充により取り計らわねばならない。

5.会戦前や精力的な追撃中に狭い地域に集中した軍の給養のために作戦上許される唯一の手段は、直接、部隊が数日間の予備備蓄を節約するか、必要とあれば 、1日の配給量を制限するかに求めるしかない。このような状況においては、破滅的な停滞を避けて、部隊が直に携行しているもののみを自由に用いることができる。

趣旨としては、軍の現地自活は有益であると認めた上で、貧しい土地などでは徴発給養には限界があるため、軍の縦列の独立性を確保して内部に移動性予備及び輸送手段としての糧食縦列等を備え、倉庫給養により補充する対応が必要であるという観察です。

つまり、Meixnerにとっては、ナポレオン戦争の教訓は、自己の時代における混合方式を根拠づけるものでした。

このMeixnerの結論において興味深いのは、現地自活の限界がナポレオン戦争中に既に示されていることを認識しつつも、それを補い緩和するための手段を軍自体に付随させるという対処法を主に論じており、現代人が考えるような兵站領域における追送能力の向上と軍への供給を第一の課題として挙げてはいない点です。

これは、人畜力による車輌での追送補給には限界があるという認識を前提としているように思われます。

クラウゼヴィッツと同じくナポレオンの同時代人であるG. Cancrin(p.80)は、ロシア遠征には大量の荷馬車が使用されたことを指摘したうえで、ある距離を超えると荷馬車による補給部隊は役に立たないと述べています。

大部分が喪失するか到着が間に合わないのであって、ヨーロッパの半分から輸送手段をかき集めたとしても産物の乏しい国では支援できないだろうと記しています。

Meixnerも現実的な評価をしていたように思われます。

第2部の結論に先立つナポレオンのロシア遠征に関する観察(pp.196-198)において、その特徴を論じています。

Meixnerは、広大な空間にわたるロシア戦役のような場合には、基地と物資を前進させ、軍の移動性予備を補充し終えてから次の作戦地域に移動する体系的なアプローチをとる必要があるとしています。

そして、人口のまばらな貧しい土地では、必要な量の糧秣を提供できる広範囲にまで分散できないため、部隊現場での徴発は非効率であると指摘します。

一方、兵站領域における行政官衙の協力を得た徴発は可能だとしますが、時間がかかるため軍が直接使用することはできず、倉庫への集積や移動性給養装備への補充にしか用いることはできないと言います。

また、軍の後方、兵站領域からの糧秣補給には大規模な軍事輸送が必要であり、作戦軍の給養はその管理に依存することになるとしています。

このような困難な地理的条件下における作戦に関する対策として、Meixnerは次の3つを挙げています。

①現地資源の最大限の活用と節約

②軍の指導による現地車両の動員と組織的使用

③作戦計画の決定要因とするほどの補給の実行見込みの重視

つまり、ロシア遠征のような場合には、迅速な開進・侵攻と決勝会戦という一連の作戦により戦役を完了するというよりも、準備を整えつつ漸次に作戦を新たにする必要があるということのように見受けられます。

上述のクラウゼヴィッツによるロシア遠征の批評と比較すると、たいへん興味深いと思います。

【後編】

ひとまずここまでを前編として一区切りとし、公開させていただきます。

中途半端なところで大変恐縮です。

実は一年以上書き続けているのですが、思いのほか長文となってしまい、全体の完成を待っているとモチベーションが保てなくなりそうな気がしまして……

ひとまず達成感を得て、気持ちを切り替えた後、改めて後編を完成させたいと思います。

ここから先の普仏戦争から日露戦争後にかけての給養思想や当時の軍事文献の読解が本稿のもともとのメインテーマでしたので、まったくの別稿に分割する踏ん切りがつかず、後編は加筆予定という体裁としました。

興味の赴くままに調べたものなどを自己満足で書き記している乱文にすぎませんが、もしもここまでお読みいただけた方がいらっしゃいましたら……さらには後編に関心を寄せていただせる方がいらっしゃいましたら、大変嬉しく思います。

2024年9月17日

⑤給養思想の展開 〜19世紀から20世紀初頭にかけての適応と変遷〜

COMING SOON!

⑥作戦の自由と給養の顧慮

COMING SOON!

5.兵站、その後

COMING SOON!

6.文献紹介

COMING SOON!

7.注釈

注1

参照用例

「大軍を動すには兵站が最も必要である、充分なる兵站か無ければ到底遠く世界に向つて雄飛する~」

「~一旦事あらば兵站がつゞかぬ、軍資が續かぬだり、~」

注2

cf. 国防科学研究会 編『独逸の戦争論』昭和15年, p.172.

上書は1860年の著述としています。

筆者は正確な出典を確認できていないのですが、前半の「悪質なものを除き、如何なる給養も高価すぎることはない」云々については、モルトケによる1871年、1878年議会陳述にも同趣旨の発言があります。

cf. Essays, Speeches, and Memoirs of Field-Marshal Count Helmuth von Moltke, translated by McClumpha, C. F. et al., vol.2, NewYork, 1893, p.65, 67.

こうした言い回しは、その後、ドイツの軍事文献で好んで用いられています。

平時關係に反し節約して整理し金庫的に決算するの要求は軍隊を良好に給養することに比し第二位に下る。斯の如く高尙なる事件を期する時は最も高價なる給養も尙お廉價なるものなり。

給養上に於ける眞の困難は給養品の調辨にあらずして寧ろ其の分配に在りとす。

注3

Shawは出典を『戦争論』第3篇と注記していますが、これは1873年刊のJ. J. Grahamによる英訳版『戦争論』第3巻に収録されている「戦争術の大原則」の中の言葉です。

On War: By General Carl von Clausewitz. translated by Colonel J. J. Graham, from the third german edition. three volumes complete in one, London: N. Trübner, 1873.

皇太子への進講の補足として書かれたこの著作は1812年頃のものと考えられていますので、Shawは『戦争論』本篇と誤解しています。

Shawの引用も同英訳版からです。

以下、引用元の英訳とDie wichtigsten Grundsätze des Kriegführens zur Ergänzung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzenのドイツ語原文、拙訳を示しておきます。

The subsistence of troops being a condition which is indispensable in the conduct of war, it has a great influence on the operations of the war, particularly in this way, that it will only allow of the concentration of troops to a certain degree.

J. J. Graham英訳版『戦争論』第3巻(p.113)では、この文章は次のとおり続いています。

and as it must be considered in the choice of the line of operations, therefore it has an influence in determining the theatre of war.

対応するドイツ語原文と邦訳(拙訳)は、次のとおりです。

13 Die Verpflegung der Truppen ist eine nothwendige Bedingung des Kriegführens und hat deshalb einen großen Einfluß auf die Operationen, vorzüglich dadurch daß sie das Konzentriren der Massen nur bis auf einen gewissen Grad erlaubt und daß sie bei der Wahl der Operationslinie das Kriegstheater mitbestimmt.

部隊の給養(Verpflegung)は戦争指導に不可欠の条件であり、よって作戦に大きな影響を及ぼします。特に、兵力の集中をある程度までしか許さないという点、そして作戦線の選択によって戦場の決定に参与するという点を通してです。

Shawの引用の後半部分の英訳原文と、それに対応するドイツ語原文及び邦訳(拙訳)は、次のとおりです。

A wise commander, even if the resources of the province are quite sufficient, will not neglect to form magazines behind him as a provision against unforeseen events, so as to be able the more readily to concentrate his strength at certain points.

16. Trotz dieser neuen Verpflegungsart ist man weit entfernt aller Magazine entbehren zu können und ein weiser Feldherr wird, wenn auch die Kräfte der Provinz ganz hinreichen, doch nicht unterlassen für unvorhergesehene Fälle und um auf einzelnen Punkten sich mehr zusammenhalten zu können, Magazine hinter sich anzulegen.

この新しい給養法にも関わらず、あらゆる倉庫なしで済ますことができるなどとは考えられないのであり、賢明な将帥は、たとえその地方の資力が十分であったとしても、不測の事態に備えて、また個々の地点により集中できるように倉庫を自己の後方に置くことを怠らないでしょう。

注4

一挙にモスクワに進撃する作戦案と計画的(方法的)に漸次戦役を行う作戦案の見込みについてクラウゼヴィッツがどのように結論づけているのか、彼の文章は分かりづらいと思います。

訳文のニュアンスによって解釈に幅があるかとは思いますが、ここでは外山訳に基づいて判断いたしました。

参考までに、最も解釈が分かれるであろう部分のドイツ語原文、英訳、外山訳、金森訳を引用しておきます。

ドイツ語原文

〜, ー denken wir uns das Alles und vergleichen wir diese Aussichten mit dem Erfolg eines sogenannten methodischen Feldzugs, so dürfte es sehr zweifelhaft werden ob Alles verglichen der Plan Bonapartes nicht mehr Wahrscheinlichkeit des endlichen Erfolgs für sich gehabt hat als der andere, und in diesem Fall wäre er also auch in der richtigen Methode und nicht der gewagtern sondern der vorsichtigern gewesen.

In jedem Fall aber begreift man daß ein Mann wie Bonaparte sich nicht lange bei der Wahl besonnen haben wird.

英訳(1843年版)

Let us compare these views and reflections with the results of a so-called methodical campaign; it will be very doubtful, all things compared, whether Buonaparte's plan did not involve greater probability of final success than the other, and in this case it was, in fact, the methodical one, and the least audacious and hazardous of the two. However this may be, it is easy to understand that a man like Buonaparte did not hesitate between them.

外山訳

〜、ー これ等總べてを考へて上述の方法論的な戦役と比較してみるならば、あらゆる點を比較してみてボナパルトの計畫が他の計畫よりも究極の成功の公算においてもつと小さいものであるかどうかは非常に疑問の餘地のあることといつて差支へない。またもしもかうした場合のやうに、その可能性が小さい場合ならば、ボナパルトのやうな人でも、正當な方法に従つてあの冒険的な方法は却けて、もつと慣重な方法をとつてゐただらう。然し何れにしてもボナパルトのやうな人はその選擇にあたつて長く熟考することをやらなかつただらうといふことが容易に理解される。

金森訳

これらすべてのナポレオンの見込みを、いわゆる計画的(方法的)作戦と比較したとすると、全般的にナポレオンの作戦の方が、計画的作戦と比べ、最終的成果をあげ得る見込みが本当に少なかったかどうかはきわめて疑わしい。さらにたとえ計画的作戦をナポレオンが行ったとしても、彼が冒険的ではなく、慎重に事を運んだかどうかは疑問である。いずれにせよ、ナポレオンのような人物が選択にあたって、長時間熟考しないことは明白だ。

8.参考文献

COMING SOON!