日本CTO協会 | 「DX Award 2022」上位企業が語る、結果につながる技術広報戦略【Zホールディングス編】

皆さんこんにちは、一般社団法人日本CTO協会です。

こちらの記事では、2022年11月末に開催した「DX AWARD 2022」上位企業が語る、結果につながる技術広報戦略【Zホールディングス編】のイベントレポートをお届けします!

本イベントでは、Zホールディングスグループの3社、ヤフー・ZOZO・LINEの技術広報担当者をお招きし、各社の技術広報の体制や取り組み、結果につながる技術広報戦略のヒントをたっぷりと伺いました。

技術広報や採用広報を兼任されている方や、エンジニアを採用したいが仕組み化やKPIについて悩みがある方、技術広報をもっと深めたい方に是非読んでいただきたいレポートです。また、興味を持っていただけたら、当日のアーカイブ動画も公開しているので是非併せてご覧ください!

▼アーカイブ動画はこちら

まずは、登壇者を紹介!

広木 大地 | 株式会社レクター 代表取締役 / 日本CTO協会 理事 @hiroki_daichi

2008年に株式会社ミクシィに入社。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。 株式会社レクターを創業。技術経営アドバイザリー。著書『エンジニアリング組織論への招待』がブクログ・ビジネス書大賞、翔泳社技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。

今村 雅幸 | 株式会社BuySell Technologies 取締役CTO / 日本CTO協会 理事 @kyuns

2006年ヤフー株式会社に入社。Yahoo! FASHIONやX BRANDなどの新規事業開発に従事。 2009年に株式会社VASILYを創業し、取締役CTOに就任。200万人が利用するファッションアプリ「IQON」のプロダクト開発やエンジニアリング組織をリード。 2017年にVASILYをスタートトゥデイ(現ZOZO)に売却。会社統合とともに2018年4月、ZOZOテクノロジーズの執行役員に就任。CTOとしてZOZOのプロダクト開発やエンジニア採用・教育・評価などのエンジニアリング組織マネジメント、情報システム、セキュリティリスクマネジメントなど、幅広くDXを推進。2021年4月株式会社BuySell Technologiesの取締役CTOに就任。

池田 健人 | 株式会社ZINE 取締役CTO / 日本CTO協会 スタッフ @ikenyal

2011年にヤフー株式会社に入社。Yahoo!ニュース トピックス等のリプレイスや開発・保守運用を担当。その後、マネジメントや新規本部の開発組織立ち上げを行う。2019年に株式会社ZOZOテクノロジーズ(現 株式会社ZOZO)に入社しCTO室やZOZO CSIRTの設立に携わり、エンジニア採用や教育など幅広くエンジニアリング組織のマネジメントを行う。現在は株式会社GENDAでエンジニアリングマネージャーとして従事しながら、株式会社ZINE 取締役CTOに就任。AWS Community Builder(Front-End Web & Mobile領域)に2021年及び2022年に採択される。Amplify Japan User Group 運営メンバー。一般社団法人 日本CTO協会 個人会員・スタッフ(プロボノ)

武居 秀和 | ヤフー株式会社 Developer Relations @takewick

2007年に開発イベント「Hack Day」を立ち上げ以来、クリエイターコミュニティの企画運営を担当。2018年のDeveloper Relations創設に伴い、開発イベント・勉強会・カンファレンス運営に加え、技術広報、オウンドメディアなども含めたDevRel施策全般の責任者を担当。

諸星 一行 | 株式会社ZOZO 技術戦略部 CTOブロック @ikkou

2019年11月入社。創造開発ブロック長としてXR技術 × ファッション領域を推進する傍ら、兼任するCTOブロックで技術広報を担当。

桃木 耕太 | LINE株式会社 Developer Successチーム @mmk__106

2013年10月に広報としてLINEに入社し、2016年ころから今のDeveloper Successチームの活動につながる技術領域のPRを担当しはじめる。現在はヤフーと共催している技術カンファレンス「Tech-Verse 2022」のProject Leadや、LINEの技術組織の情報発信・内部コミュニケーション・採用マーケティングなどを担当。

本イベントの概要説明

池田:

それではこれから「DX AWARD 2022」上位企業が語る、結果につながる技術広報戦略【Zホールディングス編】を開催します。当イベントでは、日本CTO協会が実施している「DX AWARD 2022」上位企業の技術広報担当者に、各社の体制や取り組み、結果につながる戦略のヒントを伺っていきたいと思います。

今回はZホールディングスグループの3社であるヤフー・ZOZO・LINEの担当者をお招きしました。3社がそれぞれ試行錯誤をし、「DX AWARD 2022」でも評価された理由を紐解きます。各社に技術広報戦略のエッセンスを持ち帰っていただき、今後の取り組みのヒントになればと思います!

日本CTO協会の紹介

広木:

日本CTO協会は2013年4月に発足した「草の根のコミュニティ」である「CTO会」が前身です。「CTOって何をしているんだろう」「各社ってどういうことしているんだろう」ということを知るための場所としてこのコミュニティができました。その後、数百人のCTO仲間が集まり、イベントや勉強会を企画・開催し、CTOの考え方やノウハウをうまく集約するために2019年9月に一般社団法人化しています。その時に名前も改めて「一般社団法人日本CTO協会」としました。

また2019年12月に「CTO Conference 2019 Winter」を開催し、「DX Criteria(基準)」の第一弾を公開しています。2020年8月にはCTOの個人会員数が500名を突破し、2020年10月にはデジタル庁の創設に向けた提言を発表、2021年4月には「DX動向調査 2021年度版」を発表し、現在に至っています。

我々のミッションは「テクノロジーによる自己変革を、日本社会のあたりまえに」です。“Software is eating the world”と言われて10年、その変化は今でも加速し続けています。 顧客や取引先とのやり取りはデジタルの世界に移り続け、すべてのビジネスで変革を求められるようになりました。この世界では、継続的に進化するプロダクトやサービスを作る力が、新しい時代におけるビジネスの前提となります。それを実現できるのは、絶えず変化する時代に自己変革を成し遂げ続ける、その力を内包した組織です。

そのような組織をリードし、継続的な進化を体現し続けるCTOらと、その先へと共に向かう人々の知見や経験を社会に還元し、日本の変革を大きく前進させます。 そして、デジタルを核としたテクノロジーを活かし、自己変革による価値創造とその継続的な提供を、日本社会のあたりまえにしていきます。

DX AWARD 2022の紹介

広木:

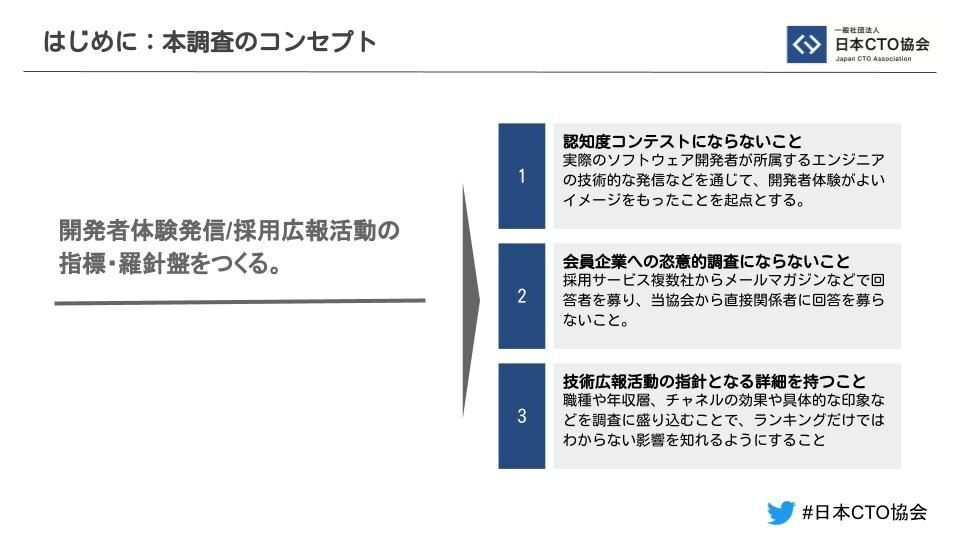

「DX AWARD 2022」は、テクノロジー企業ブランディング調査 WG主催、「開発者体験ブランド力調査レポート2022」の内容をもとに決定しました。当WGは、「開発者体験の発信/採用広報活動の指標・羅針盤をつくる」という目的のもと発足されたWGです。

エンジニア採用が激化する昨今、 技術広報活動の一環として各社はエンジニア文化やノウハウを積極的に発信しています。今では、ブログ投稿、イベント開催 ・ 登壇、SNSなど、そのチャネルは多岐にわたるようになりました。

エンジニア自身だけでなく経営層も含め、採用広報活動に多大な労力・コストを費やしている反面、 その成果を客観的に評価する指標は未だ存在しません。また、CTOにとってもそれらの活動の説明責任を果たすことは容易ではないため、当WGでは、より良いエンジニア文化の広報活動を支援し、開発者体験の高い企業をより多く生み出すことを目的としています。

そのために、開発者体験の良いイメージをもたらしている企業の積極的なノウハウの共有や透明性の高い発信活動を評価し、エンジニアにとっての開発者体験ブランドの高さを調査し、その結果をレポートにまとめました。これが技術広報における1つの客観的な指標や羅針盤となり、 多くの企業にとっての文化形成や採用活動のヒントになると嬉しいです。

ここまでは、日本CTO協会の成り立ちやテクノロジー企業ブランディング調査 WGが行っている「開発者体験ブランド力調査」の目的や意義、DX AWARD 2022について説明をしてきました。

そしてここからはZホールディングスグループのヤフー・ZOZO・LINE、各社の技術広報担当者を交えて、詳しくお話をお伺いしていきます。

登壇各社のDevRel事情を教えてください

武居(ヤフー):

ヤフーではDeveloper Relationsという組織があります。その中にコミュニティ系とメディア系のチームがあり、全体で20数名のメンバーで構成されています。

コミュニティ系では、Hack Day、Hack U、勉強会、社内勉強会、LT会などのイベントを開催しています。メディア系では、オウンドメディアの Tech Blog、Yahoo!デベロッパーネットワーク、他社メディアへの出稿・寄稿、社内向けメディアなどを運営しています。他にも、社内外向けにTech-Verseなどの様々なカンファレンスを企画してきました。

ヤフーではクリエイターマインドを大切にしていて、その三本柱の中の一つに「オープンになる」という言葉があります。そのため積極的に発信活動に取り組んでいます。エンジニア自身による発信は同業のエンジニアにも届きやすいので、社内外に向けてどんどん発信できる環境作りに注力しています。

諸星(ZOZO) :

私は技術戦略部のCTOブロックに所属しています。ZOZOでは、CTOブロックがDevRelの役割を担っています。

主な業務内容としては、ZOZOのテックブログ運営があり、そこでは、記事執筆のスケジュール管理、エンジニアへの執筆依頼、記事レビュー(技術的信頼性の確認、表記ミス確認など)を行っています。他にも外部公開する登壇資料のレビューなども行っています。

また、年末にはアドベントカレンダーの完走に向けたリードもしています。ちなみに2022年のZOZOのアドベントカレンダーはVol.7まで進んでいるので、ぜひご覧ください!

記事の発信以外には、技術カンファレンスへの協賛、RubyKaigiなどへのブース出展サポート、自社ミートアップの企画運営・ライブ配信のサポートなども行っています。

ZOZOは、ヤフーやLINEに比べると、まだまだエンジニア界隈では知名度で及ばない部分があります。その知名度向上のためには、ZOZOに在籍するエンジニア一人ひとりの発信が外に伝わり、ZOZOに興味を持ってくれる社外のエンジニアを増やし、採用候補者の方がZOZOのやっていることを知りたいと思ったときに、記事などの発信物で理解できる状態にすることが大切だと考えています。

桃木(LINE):

LINEはCTOの直下にDeveloper Relations室という組織があり、その中に今所属しているDeveloper Successチームがあります。チームの業務内容は武居さんや諸星さんの組織と大体一緒です。ブログ運営、イベント開催、外部イベント協賛、社内イベント・勉強会、各種イベントサポートなどをやっています。先ほども話の出たTech-VerseをヤフーやZOZOと一緒に開催したり、色々やってきました。お二人と違う点は、社内のエンジニアから技術に関するヒアリングをしたり、インタビュー記事の執筆も行っている点が挙げられます。

ありがたいことに、LINEという会社は多くの方々に知っていただけるようになりました。しかし、知名度の高さに比べ、企業や技術組織としてやっていることの具体像がまだ理解されていない部分もあります。そのため、社外の人にいかに興味を持ってもらうかという点を大切にして活動しています。ただ話題になって多くの方々にリーチすれば良い、というわけではなく、発信に対して経験やスキルのあるエンジニアからの評価を社内外問わず大切にしていきたいです。「エンジニアにとって何が面白いと思ってもらえるのか」を常に考え、興味を持ってもらえるように活動しています。

DX AWARD 2022の結果をどう捉えていますか?

池田:

各社がどのようにDX AWARD 2022の結果を捉えているのかをお聞きしたいです。始めに、調査の集計に携わった今村さんから、この結果からどのような印象を受けたのかお聞かせください。

今村:

最初に結果を見た時、「納得感があった」という印象が強いです。世の中のエンジニアの声を予測できている結果になったのかなと思います。

広木:

今回の調査は、あくまでも「エンジニアから見た印象調査」にこだわりたいので、実際にエンジニアとして働いている人のみの回答に限定して集計しています。

イメージとしては「エンジニアとして就職先・転職先を選ぶ際に、開発者体験がよい環境というイメージがある企業といえばどこを想起しますか?」のような質問に答えていただいた結果です。

一般的な知名度ランキングより、エンジニアの採用活動をしている方々の感覚にも近い内容になったかなと思っています。その点も含めて、DX AWARD 2022の結果を各社がどう捉えているかお聞きしたいです。

桃木(LINE):

正直に言うと、結果に対してそんなに重くは捉えてはいないです。ただ、評価いただいたことはすごくありがたいと思っています。

僕たちはどちらかというと、外部からの評判やイメージよりも、LINEで働いているエンジニアに対して「実際に働いてみてどうなの?」という点を大切にしていきたいです。そのため、今回の結果を受けて「外からのイメージは良いけど、実際はそんなに良くないよ」と言われないように頑張らなきゃいけないので、気が引き締まりました。もちろん、上位にランクインしたことは社内でも話題にはなりましたが、「逆にあまり浮かれることはできないよね」という受け取り方をしています。

良い環境だと思われることはベターなことですが、ベストはLINEで働いているエンジニアに「実際に働いてて良いよ」と言ってもらえることなので、その環境作りを意識していきたいです。

武居(ヤフー):

この結果に関しては、本当にありがたいことだなと思っています。これまでDevRelチームでエンジニアの発信をサポートしたり、開発者コミュニティを作ったり、ということに取り組んできたので、それを評価していただいたのは素直に嬉しいです。

諸星(ZOZO) :

3位 LINE、4位 ヤフーと続き、ZOZOは少し間が空いて15位という結果なので、この現状を知るという意味ですごくありがたいなと思っています。技術広報は施策の効果がすぐに反映されるものではないので、過去に積み上げてきたものを踏まえた結果だったなと感じています。これがスタートラインとなるので、ここからどんどん上位を目指していきたいです。

ただし、目的はブレないようにする必要があるので、ランキングのために施策を打つというよりも、今まで以上にやるべきことを引き続き継続していけば、自然にランキングは上がっていくものだと考えています。「どのような施策が技術ブランディングに良い影響を与えているのか」を知ることが重要だと考えているので、その分析もしっかりとやっていきます。

技術広報の効果はどう測定していますか?

桃木(LINE):

効果測定はあまりできていない、というのが正直な回答です。もちろん、イベントに何人参加して、この記事が何人に読まれて、といった結果をレポートにまとめたりはしています。

しかし、イベントは参加者数だけではなく、質も重要だと考えているので、「参加者は少なかったけど割と刺さって良いイベントだったよね」という結果になることもよくあります。「このイベントをやったから何人採用が決まりました」みたいな結果の背景には、色々な複合的要因があるので、あまり細かく追いすぎないことも意識しています。さらに「細かく追いすぎてもしょうがないし、追いきれないものだ」ということを、CTOやエンジニアにも共有して理解してもらっています。

広報活動の効果はどうしても証明しきれないし、そこだけを追ってしまうと社内政治に精一杯になっちゃうので、そのような状況はあまり良くないかなと。

池田:

社内のエンジニアに協力してもらった時に、「あなたの努力はこういう成果につながりました」という説明ができるとモチベーションにつながると思います。そのあたりが説明できないと、やってもらったことへのフィードバックが難しいと思うのですが、その点についてはいかがですか?

桃木(LINE):

そうですね、おっしゃる通りそれは課題だと思っています。

「やりたいこと」や「やるべきこと」は多いので、アクションを起こすことに対しては前向きなんですけど、「こういう結果になりました」といったフィードバックは、そこまでのフォローをやりきれていないというのが正直なところです。「こういうフォーマットでレポートを出しましょう」というルールも決めきれていません。

とはいえ、全くフィードバックをしていないわけでもありません。担当者によって粒度は変わりますが、良い反響は伝えますし、協力いただいたエンジニア組織の上長には「この人がすごく協力してくれたんで、可能な範囲で評価に組み込んでください」というコミュニケーションもするようにはしています。

諸星(ZOZO) :

ZOZOも現時点では明確な測定はできていません。

ただ、人事や広報と週次で共有会を開いて情報の共有や相談をしています。例えば、「採用候補者の方がテックブログを見て興味を持ってくれた」といった報告もあります。技術広報の効果はそういう形で現れてくるものなのかなと考えています。自分から情報を拾いにいかないと成果が見えにくいのが技術広報の特徴ですよね。

武居(ヤフー):

実は以前、リサーチ会社に協力いただいて「技術ブランディングの指標を計ろう」という活動を何年かやってきたのですが、それぞれの指標と技術広報施策の因果関係がどうしても見つけられませんでした。やっぱりこの部分は難しいなと感じますし、今はリサーチもしていません。

ただし、フィードバックすることはやはり大事で、DevRelの活動に参加していただいた関係者にはなるべく「アンケートしてこんな結果が出ました」といったフィードバックが届くようにしています。

桃木(LINE):

わかりやすい数字で言うと、イベントの参加者数やブログのPVなどを追いがちですよね。数字だけ見せてしまうと気にしすぎちゃう人もいるので、その数が少ない場合にテンションが下がってしまう可能性もあります。

そのため「これをやることでコンテンツが生まれて、興味を持った人が見てくれるんだよ」ということをちゃんと説明しています。技術広報の活動に参加するモチベーションを保っていただけるよう、コミュニケーションは綿密にとっています。

武居(ヤフー):

そうですね。大きめのイベントはそれなりの視聴者数をお伝えできますが、勉強会やコミュニティ系のイベントだとそんなに多くの人が参加する想定でもないので、数だけが重要ではないと考えています。

参加者は少ないかもしれませんが、特定の人に深く刺さる内容もあったりするので、そういうイベントこそ定性的なフィードバックができたら良いのかなと思います。

諸星(ZOZO) :

まさに、そのあたりの内容は以前開催したTech-Verseのセッション内でも取り上げたのですが、規模の小さいイベントでも内容がすごく濃くて密度が高いイベントの方が刺さる場合もあります。内容次第では、数字以外にも見えてくる部分があるので、技術広報に関しては関係者と綿密なコミュニケーションをとることが大事ですよね。技術広報への協力をお願いする時に「仕方ないからやる」という状況は避けるようにしないといけないなと思います。

池田:

広木さん、今村さんは、技術広報の効果について、集計時に何か気づいたことはありますか?

広木:

先ほど桃木さんが言及していた「外からどう見られているかより、中にいるエンジニアがどう感じているかが大事」という内容に関連しますが、アンケートの中には「実際に働いてみてすごい良かった」「その会社から来た先輩が良かった」「イベントのこの発表が良かった」などそういう声がありました。

実際に中の人が楽しんでいるからこそ発信が生まれて、発信した人経由で会社の良さが伝わる、という連鎖が確認できた集計だったなと思います。

今村:

そうですね。技術広報を、会社として発信を仕組み化してやっていくことはもちろん大事だと思います。ただ、特定の人の行動であったり、面接担当者の印象であったり、個人の小さな発信によって企業の印象が左右されていることも集計を通してわかりました。特定の施策でどうこうするというよりは、本当に全員野球だなと感じました。

これまでの試行錯誤の結果、「これは効果がある」と行き着いた施策はありますか?

池田:

次は技術広報戦略に関して、これまで試した中で効果的だった施策についてお聞きしたいです。ZOZOはアドベントカレンダーの投稿数が多いですが、何か工夫している点はありますか?

諸星(ZOZO) :

特別なことではないのですが、まずは継続していくことが大事だなと感じます。

アドベントカレンダーでいえば、一昨年・去年と続けてきて、毎年「去年を越えられたらいいね」という空気感が生まれてきました。ZOZOのアドベントカレンダーは投稿数がすごく多くて、Vol.7までいっているのですが、エンジニアの参加人数も100人に到達しています。

これは空気作りが上手くいった結果だと思いますが、その空気作りってなかなか一朝一夕では作れません。なので、日頃から「みんなと一緒にやっている」という意識をもって、継続的に技術広報に取り組むようにしています。

桃木(LINE):

LINEはエンジニアの数は非常に多いのですが、その数に対して発信の活性化は十分にやり切れていないことは課題に感じていますね。諸星さんがおっしゃったように「みんなでこれを書くものなんだ」という意識作りはもっとやらないといけないなと思っています。

特にその課題感は2〜3年前から顕著になってきていて、「LINEのエンジニアとしてブログを書くのはハードルがすごく高い」という理由で、なかなか記事を書けていなかったりしています。記事の品質に対して明確な基準がなく、誰がOKを出してどういう内容を良しとするか、と言った部分が不明瞭です。

基準を明示するのか、もうちょっとフランクな雰囲気を作るのかは決めないといけないですが、エンジニアが「記事を書きたい」と思ってもらえるようなコミュニケーションをしていく必要があるなと感じます。

一方で、既にLINEでやれていることとしては、エンジニアがブログを書く代わりに、ライターを入れたインタビューによる記事の発信があります。これをやる理由は、スカウトを送るときや面接の過程で「この部署が何をやっているのかがわからない」という問題が起きていたからです。広報よりも採用のためのコンテンツマーケティングの側面に近いのですが、「中の状況を知ってもらう」という目的でやっています。

記事の土台は僕たちのチームの担当者が作り、前日までにインタビューを受けるエンジニアとすり合わせを行います。当日は1時間程度のインタビューを実施し、その後に原稿確認という流れをとっています。現場のエンジニア側の工数を下げつつ、コンテンツを量産できるので、ここ2年くらいはその流れで多くの記事を発行していますね。現在は多くの開発チームのインタビュー記事がある程度公開できている、という状況を作れています。

テックブログの完全な代替手段とはなりませんが、良いコンテンツになっていると思います。

諸星(ZOZO) :

ZOZOでもテックブログとは別で、noteにインタビュー記事を投稿しています。ただ、外から見ているとLINEが実践されている記事の方が、メディアとしてしっかり運営されている印象があるので、そういうところは真似していきたいですね。

桃木(LINE):

個人的にはブログの形式が良いとは思っているのですが、一番大切なのは「興味を持ってくれている人に対し、求めている情報が発信されていること」だと考えています。それが動画であったり、イベントの登壇資料であったり、ブログであったり、選択肢は色々あるのかなと。インタビュー記事の形式は「何もコンテンツがない状況を早く打破したい」という時に、計画的に量産できるメリットがあるので採用しました。今だと、興味を持ってくれた人に対して、何かしらのコンテンツが提供できているかなと思います。

池田:

最適な施策は色々とあるかと思いますが、社員数・エンジニア数の変化によって、そのやるべき内容が変わっていったりはしますか?

武居(ヤフー):

ヤフーの場合、私が入社した時点でエンジニアが既に数千人規模いたので、エンジニア数が常に多い状態でやることを大きく変えた経験はないですね。

桃木(LINE):

LINEもそんなに変化はないかもしれないです。僕は2016年から技術領域の広報を担当しているんですけど、当時からそんなに雰囲気は変わってないと思います。

諸星(ZOZO) :

ZOZOは、まだLINE・ヤフーほどエンジニア数が多くない状態です。これから人数が多くなるほどDevRelからエンジニア全員に依頼をする際の難易度が上がってくるだろうと予想しています。

そのあたりは、LINE・ヤフーでは、何か工夫されていることありますか?例えば、マネージャー層に依頼をするとか、エンジニア全体がいるチャンネルでメッセージを投げるとか。

桃木(LINE):

全然上手くやれているわけではないですが、諸星さんがおっしゃっているようなことはやっています。それに加えて、現場のエンジニアの方と話して「実はこういうことやりたいんですよね」という声があれば拾っておきますし、CTOとのコミュニケーションも積極的にとっています。もし規模が変わっていくと、必ずしも同じやり方で上手くいくとは限らないので、わりと色々な手法を試しながらやっています。

武居(ヤフー):

やっぱり、全員に同じメッセージを届けることは必要ですが、それが実現できていない点がすごく課題だなと思っています。ヤフーは技術方針を全社に伝えるための社内カンファレンスもありますが、全員が同じ方向を目指して動くのはかなり難しいです。トップダウンで指示を出したり、ボトムアップで社内だけのイベントもやったりしていますが、それでも規模が大きくなると意思疎通は難しいですね。

桃木(LINE):

組織が大きくなるほど技術広報に興味のある人が埋もれちゃうこともあるので、やる気がある人を上手く救えるような仕組み作りも大事だと思いますね。「今はやれないよ」と言っている人たちに対し、単にめちゃくちゃお願いしても応じてくれないので、人や状況を見ながら協力を求めることが多いです。こちらが手札を多く持っておき、柔軟にコミュニケーションするようにしています。

池田:

ZOZOのアドベントカレンダーは、インセンティブが設計されているから多く参加してくれているのでしょうか?

諸星(ZOZO) :

明確なインセンティブは設計していません。ZOZOはチームの目標設定時に、全社や部署の共通目標を意識した内容を含めるようにしています。そのなかで、チームによってはテックブログの発信を目標に掲げているところもあるかもしれません。じゃあなぜ多くのエンジニアが書いてくれるのかというと、ノリのいい人が多いからだと思います。(笑)

僕自身アドベントカレンダーは結構好きなので、共感してくれるエンジニアが多いのはすごく嬉しいです。ZOZOのアドベントカレンダーが盛り上がっているのは、マネージャー層やチームリーダーが、盛り上がっている雰囲気を率先して作ることができているおかげかなと思います。

今村:

過去にZOZOで働いていた立場から、ZOZOについて少し補足します。初期の段階では何もインセンティブがない状況で発信してもらうのがなかなか難しかったので、「ブログを書くとか、登壇するとか、会社のプラスになることは評価に入れます」というメッセージは明確に伝えていました。その結果が今の状況につながっているのだと思います。

諸星(ZOZO) :

特に新卒社員は、このような活動にも積極的に参加してくれている印象があります。それに、テックブログの執筆はハードルが高いですが、アドベントカレンダーはそれに比べて書きやすい・トライしやすいという空気感があるかなと。

池田:

ちなみに、技術広報を始めてから、正社員採用する際に「テックブログやテックイベントで会社のことを知った」という人の割合は増えましたか?

武居(ヤフー):

ヤフーでは、人事とDevRelを兼務している人は一人しかいません。なので、人事とそこまで密な連携が取れているわけでは無いです。ただ、もちろん人事とは積極的に話をするようにしています。「技術系のイベントがエンジニア採用につながったのか?」ということについて、数字を聞いていたりはします。

実施したすべての施策で、エンジニア採用の数が純増していたかというと、それはなかなか関連付けが難しいです。その年のエンジニア動向にもよると思うので、本当に個々の施策、例えば Tech Blog が新卒採用などに直接的な良い影響を与えたかというと、なかなかそう言い切ることはできません。

広木:

テックブログって、認知拡大に効いてくる側面もあれば、入社がほぼ決まりかけているタイミングでその後押しに効いてくることもあるかと思います。「この部署でやっていることを知りたいな」と思った時にテックブログを見て、「面白そうなことやってるな、ここに入社しよう」みたいな。技術広報は認知拡大だけじゃなく、採用過程のクロージングに効くことも多いんじゃないかなと。

桃木(LINE):

そうですね。さっきお伝えしたインタビュー記事はまさにその目的で書いています。文量ももりもりなんですけど、インタビュー記事を書くことで、興味を持ってくれている人に正しく情報が伝われば嬉しいなと。また面接の逆質問の時などにも具体的なトピックが提供できるので、面接前にブログやインタビュー記事を見ることを促してもらっていたりもします。

入社する人の意見を聞くと「決め手はわからないけど、さまざまな情報に触れている」という状況もあり、「具体的にどれが効いているか?」という評価は難しいです。採用と技術広報の連携で言うと、僕自身が「採用に何が効いたか」を確かめる立場なのですが、まさにいま悩んでいるところです。

「何でLINEを知りましたか?」という質問をすると、LINEの場合はほぼ「アプリで知っている」という回答が来るので、そんなことを聞いてもしょうがないですし。「じゃあ何が決め手で入社したの?」と聞くと、実際には色々な施策が複合的に効いていたりします。

そのため「ブログやイベントで会社のことを知った」という人の割合が増えたからといって、それだけが採用の要因だと判断することはできないです。「色んな情報を提供する」ということを大事にしながら、わかりやすい数字だけを追わないようにしています。

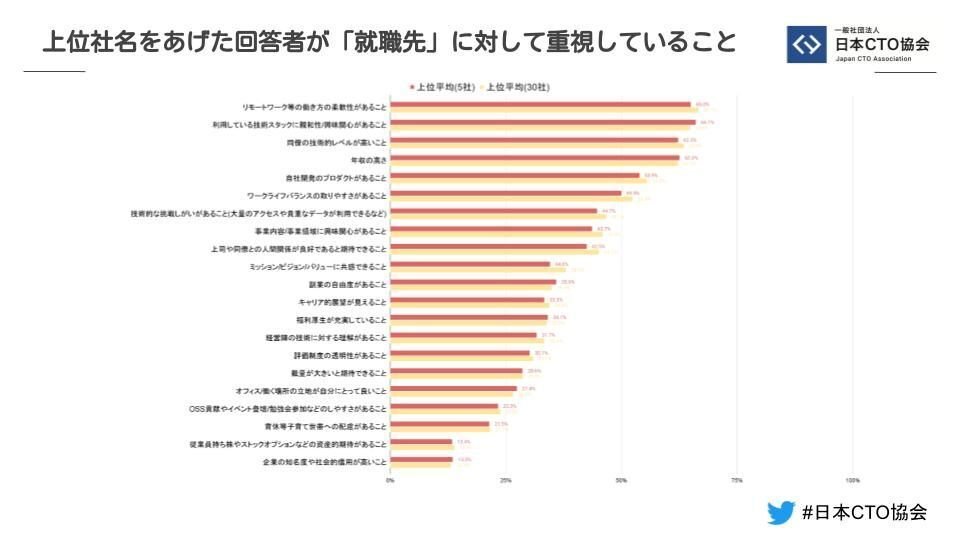

武居(ヤフー):

就職する企業を決めるにあたって、要因は色々あると思います。「どこがタッチポイントだったのか?」という観点も重要ですが、「何が就職や転職の決め手だったのか?」という観点も重要ですよね。会社を認知した後は「どういうことをやっているのか?」に興味が移っていくかと思います。だから技術広報って、タッチポイントだけで評価するのは難しいなと。

ヤフーは2007年に社内ハッカソン「Hack Day」を立ち上げたのですが、社外向けも開催するようになってからは、他社さんから「そのイベントって、採用に効果ありますか?」と聞かれました。でも「どれだけ採用に効果があるか?」って、一概には言えない部分がありますよね。社内ハッカソンは社内のエンジニアの成長の場でもあるので、採用にはつながらなかったとしても、エンジニアの成長には貢献しているはずです。

それに、ハッカソンを一回だけ開催したからといって、エントリーシートを書いてくれる人がすぐ増えるわけでもありません。ヤフーでは16年ハッカソンが続いていますが、諸星さんがおっしゃったように、結局は継続することが最終的に採用につながることもあるのかなと思います。

諸星(ZOZO) :

技術広報って、短期だと効果は見えづらいですよね。「すぐに成果が出ないからやめよう」ってなっちゃうと意味がないかなと思っています。そこはグッとこらえて続けることが大事かなと。

桃木(LINE):

社内の人に協力を依頼するときも、期待値調整は大事だと思います。エンジニアに対して相談する時もそうですし、採用側からも「効果のあることをやって欲しい」と言われたりもします。でも、そんなにわかりやすく効果は出ないですよね。

継続的にやって、「採用などのわかりやすい効果が可視化できたら嬉しい」くらいの感覚かもしれません。「そのためにアーカイブを残していって、使えるコンテンツを増やしていきましょう」ということを関係者にはよく伝えていたりします。意識のすり合わせが大事で、そこをしっかりやると「本質的ではない評価や成果に対する会話」を減らせるんじゃないかと思います。

「どういうところを狙っていくか?」という部分の目線合わせは丁寧にやって、「言ってたことと違うじゃん」という結果にならないような工夫をしています。

特にテックブログでは定期的な公開を維持することが重要であり、難しい点ですが、どのように取り組んでいますか?

池田:

テックブログで定期的な公開を維持するために、各社、取り組んでいることはありますか?

武居(ヤフー):

ヤフーではDevRelの中にオウンドメディアチームがあり、継続的に発信し続けられるようにそのチームが取り組んでいます。他にも自主的な発信を促すという意味で、社内で注力している技術領域を担当しているエンジニアに「ぜひこのあたりを記事にしませんか?」と話しかけて、記事を書いたりもします。

あと、記事を書いていただいた後は、必ずフィードバックをするようにしています。それがエンジニア自身の成長につながるので、一番のインセンティブになると思っています。

諸星(ZOZO) :

ZOZOでは、「どのチームがいつまでに何を書くか」を決めています。

あとは、執筆もMarkdown記法で書いて、GitHubで管理するようにして、できるだけエンジニアに寄り添った仕組みを作っています。ZOZOの場合、テックブログに利用しているプラットフォームは「はてなブログ」ですね。

とはいえ、執筆自体が大変なので、その部分もできる限りフォローすることが大事です。あとレビューは、受ける側にとっては「ちょっとやだな」と思う部分もあるかもしれないので、執筆者に対するリスペクトも大切にしています。

今村:

記事執筆って、ボランティアで募っても難しいですよね。全チームに分担して「週1本は出そう」というようなルールを決めて、仕組み化することは大事だと思います。

書きやすいチーム、書きやすい部署、書ける人など、当然それぞれ差があるので、振る本数を調整することも大事です。あとはスケジュール管理をしたり、テーマの検討をしたり、品質を担保しながら生産性を確保する工夫も必要ですよね。

発信にはリスクが伴いますが、気をつけていることはありますか?

池田:

「発信」に伴うリスクに関しては、各社どのように対応されていますか?

武居(ヤフー):

ヤフーはレビュー体制があって、社外に公開して良いデータかどうかを相談できる窓口もあります。コンプライアンスも全社的に取り組んでいるので、行動指針はみんなで共有しています。発信者の負荷を減らしたいので、必ず上長やその領域のスペシャリストがレビューして、本人だけがリスクを負わないようにしています。

桃木(LINE):

これってすごく難しい部分で、会社にマイナスになるような情報発信を防ぐことも大事ですが、その一方で、規制が厳しすぎると情報発信にすごく消極的になってしまうとも思っています。

なので、エンジニアが登壇で使用する資料をレビューする時には、事業や会社に影響が少なくて、開発組織の中で問題がないものであれば基本的にOKにしています。できるだけ自由で面白い情報発信ができるように協力したいですね。「この内容であれば大きな問題にはならないよね」という確認はしつつ、スピード感を持って比較的寛容にOKを出しています。

何がリスクになるかわからない時代なので、リスクを完璧に排除しようとすると何もできません。リスクを意識しつつも意識しすぎないようなバランス感覚が必要ですよね。

諸星(ZOZO) :

ZOZOの場合だと、テックブログに関する技術的信頼性はチーム内で担保していただき、場合によってはテックリードにも入ってもらっています。それを踏まえた上で、技術広報が誤字脱字や表記のチェック、画像掲載の許可を確認するなど、一般的なレビューを行います。また登壇資料についても、技術広報など複数の人がレビューを入れ、リスクを低減するようにしています。

武居(ヤフー):

ヤフーだと、外部で登壇する場合には登壇申請が必要です。資料がある場合には、広報・政策企画など、色々な部署がチェックする体制が整っています。ただ一番危ないのが、今回のようなパネルディスカッション形式なので、登壇資料を用意せず自由に喋る場合だと、余計なことを喋らないように注意が必要です。

桃木(LINE):

レビューに関して言うと、レビューする人が増える場合の情報共有も大事ですよね。

「今回のイベントはカジュアルな感じでやるので、こういう表現をすることに面白みがあって」ということを伝えた上でレビューしてもらうと、そういう観点で見てくれます。誤字脱字や正式表記ばかりを気にされることが結構多いですが、「あえてそうしているんです」ということを理解してもらうのも大切です。

逆に、エンジニアに広報組織や事業側担当者など、レビューする人たちの都合を理解してもらうことも大事なので、正確性を意識しつつ面白さも大事にして、バランスを見ながらやるのがいいんじゃないかなと。それに執筆経験がある人に対してはある程度本人に任せても大丈夫ですし、執筆経験がない人は重点的にレビューするなど、人によって対応の仕方も変えています。

今村:

株価に影響するものは絶対ダメなので、そこに関してはいろんな観点でチェックする必要がありますよね。「この数字はIRでも発表していないからダメ」「この案件は新規事業だから外に出しちゃダメ」という感じで。

池田:

ヤフーやLINEに聞きたいのですが、言って良いのかダメなのかの基準って、どういう風に決めていますか?会社が大きくなると、すべての案件を把握するのってすごく難しいと思うのですが。

武居(ヤフー):

ヤフーだと、データ管理に関してはデータディレクターがいます。なので、情報を出していいかどうかの判断はデータディレクターがしてくれます。インサイダー情報はチーム内で上長が見て、その後に各領域の広報担当がチェックしています。

桃木(LINE):

LINEも「こういうテーマは注意しよう」というルールは広報組織とすり合わせて決めています。どうしても触れづらいテーマはあったりするので、あえて危ないことに突っ込まないように注意しておくことは必要ですよね。大きな会社だと事業が色々とあって「そんな話初めて聞いた」という場合も結構あります。そういう場合でも、事業担当者と対等に会話できるように知識をつけたり、事前に状況把握しておくことは大事です。

池田:

みなさん、技術広報として後継者を育てるときはどうしていますか?ノウハウがあればお聞きしたいです。

諸星(ZOZO) :

ZOZOの技術広報は私一人しかいない状態なのですが、将来的にはチームとしてやっていくためにドキュメントを作っていく必要はあるなと思っています。私一人でやっている状態はリスクが高いので、私が病気や交通事故で働けなくなった時にも、技術発信を続けていけるように他の人ができる状況を作っていきたいです。心がけているポイントはそのあたりですね。

武居(ヤフー):

ヤフーは会社的にレビューできる体制が整っているので、新しい担当者が赴任した際にはその体制に従って動いていただければ良い状態になっています。あとは広報や法務など、相談できる人が各所にいるので、ちょっとでも不安があればそこに相談していただくようにしています。組織が大きくなるほど、課題は組織的に解決して、個にノウハウが貯まらないようにする必要がありますね。

桃木(LINE):

LINEは会社の規模としてはヤフーに近いのですが、構造としてはZOZOに近いですね。技術領域の広報としてのコンテンツレビュー的な役割は僕がほぼ一人でやっているので、ノウハウが属人化してしまっています。あまり後進の育成や共有をやる機会を作れていなくて、本当に課題に感じています。

ただ、技術領域の広報・マーケティングの活動はすごく難しい仕事だとは思わないけど、誰にでもできる仕事だとも思っていません。エンジニアの専門的な会話をある程度汲み取りながらも、マーケティング的な観点から「こういうコンテンツ面白くないですか」といった会話もできる人材が必要ですよね。

型を持ちつつ柔軟に対応できるエンジニアもいると思うので、エンジニアと情報発信の兼務をできる人がいたら嬉しいですかね。

池田:

最後にお聞きしたいのですが、御三方がDevRelの仕事を始めたきっかけを教えてください。

桃木(LINE):

僕はもともと技術関連の知識や経験もなかったのですが、LINEが外部の開発者向けのAPIを出し始めた時に、広報組織で関連する領域を担当していました。そこで技術領域の広報担当になり、そこから徐々に技術領域のさまざまな情報発信活動に携わるようになりました。それが今では、開発組織側のマーケティング担当という立場になっています。

エンジニアのキャリアが無いなかで、どちらかというと「情報発信をどうするか」「コンテンツをどう作っていくか」という観点で動いています。DevRelをやっている人の中では珍しいタイプなのではないでしょうか。

正直、技術にめちゃくちゃ関心があるかというと、実はそうでもありません。でも、エンジニアのキャリアがなくても、技術的な話を上手くチューニングしてわかりやすく発信するとか、エンジニアの意向を汲み取りながら面白いことをやる、といった発想でできることもあると思っています。

「自分が一番技術的な理解が浅い」という自覚を持ちながら、エンジニア側のやりたいことを汲み取るようにすることで、なんとか今の役割をやっています。

武居(ヤフー):

2007年にヤフーがアメリカで Hack Day というイベントを開催していて、それを出張で見てきたエンジニアから「日本のヤフーでもこういうイベントやりたいよね」という意見が出てきました。その後、有志エンジニアと協力して、社内でハッカソンイベントを立ち上げたのが、DevRelの活動をするようになったきっかけです。それから2013年ごろに主務として初めてDevRel活動に携わるようになり、2018年にDevRelという正式な組織がヤフーにできて、そこで統括をする立場になりました。

諸星(ZOZO) :

私の場合は、前任の方が抜けてその業務を引き継ぎました。前職でもテックブログに興味があって、色々と発信していたりしたので、もともと興味があったからDevRelをできていると思っています。エンジニア業もしつつDevRelを兼務しているのですが、似たような方もそこそこいらっしゃる印象ですね。

池田:

ありがとうございます。今日は色々とお聞かせいただき楽しかったです。そろそろお時間になりましたので、このあたりでパネルディスカッションを終了いたします。ご参加いただきありがとうございました。

まとめ

今回は「DX AWARD 2022」上位企業であるLINE(3位)、ヤフー(4位)、ZOZO(15位)の技術広報戦略についてパネルディスカッションを行いました。

各社共通して、DevRelの担当者が率先して技術広報に力を入れています。採用に対する効果測定が難しい側面はありますが、自社の認知拡大や採用のクロージングに貢献するだけではなく、社内のエンジニアが成長する絶好の機会でもあります。ぜひ関係者で協力しながら発信に積極的な雰囲気作りに励み、自社の技術広報を盛り上げていってください。

今後も技術広報に役立つイベントやレポートを行っていきますので、引き続き日本CTO協会を宜しくお願いいたします。技術広報に関して、メンバーと議論したい方々も大歓迎です。