連載小説|恋するシカク 第11話『カオス』

作:元樹伸

本作の第1話はこちらです

↓↓↓↓↓↓

第11話 カオス

嫌なことを忘れたくて、その夜はシナリオの執筆に没頭した。気づけば窓から朝日が差し込んでいた。だけどその甲斐があって、映画の脚本はついに完成した。

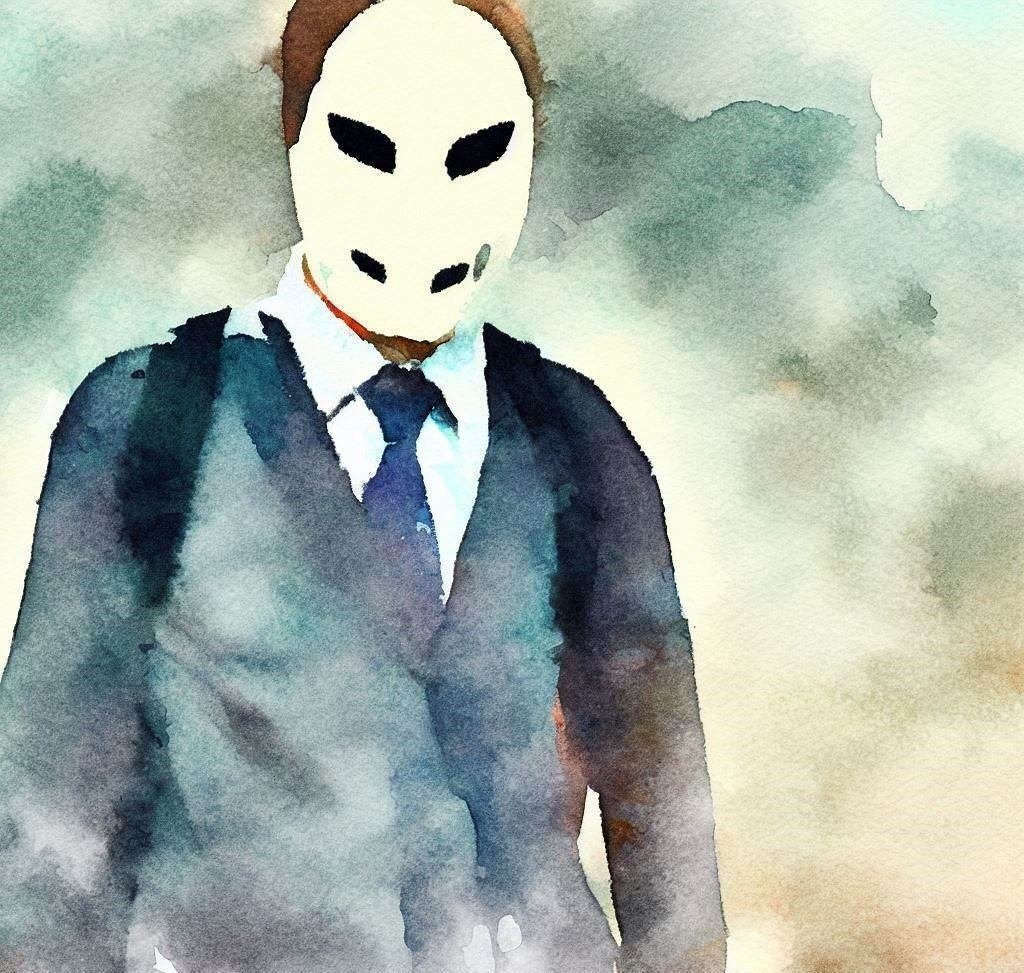

物語の主人公は等身大の男子高校生。彼が所属する吹奏楽部の合宿中に殺人鬼が現れて、部員たちを血祭りにあげていく。中盤の展開では、殺人鬼の正体がヒロインの元彼であることが判明する。ちなみにこの殺人鬼のイメージは林原と決まっていた。でも彼は映画に出ないから寺山に仮面を被ってやってもらう予定だ。殺される部員のひとりも寺山なので一人二役となる。逃げる主人公たちを追う殺人鬼。最後は主人公がヒロインの安西さんを守るために、身を犠牲にして林原を撃退するという結末だ。

「このチープなあらすじがグッとくるね。そんでもう一度言うけど、主役は絶対にやらないからな」

脚本を読んでいた寺山が顔を上げて言った。

「わかってるよ」

寺山は中学時代、演劇部に所属していたらしい。昔取った杵柄で友情出演はしてくれるけど、主役は絶対に嫌だと言い張っていた。そうなると監督である自分が主役を兼任するしかない。演技なんかできないし目立つのは苦手だけど、安西さんと一緒に映画が撮れるのであれば本望だった。

「で、そっちはどうよ?」

寺山が黙々と脚本を読んでいる安西さんに聞いた。

「ヒロインって大役ですよね。それに台詞が多くて覚えられないかも……」

安西さんはページをめくりながら不安そうにしていた。以前と違って元気がないようにも見える。だけど彼女には出演して欲しかったし、もしそうでなければ、映画が完成しないのは間違いなかった。

「わかった、書き直して台詞を減らすよ」

「でもそれじゃ先輩が大変ですよね……」

そんなことはない。ここで彼女が「ヒロイン役は他の人をあたってください」と言わないかぎり、僕はいくらでも脚本を書き直す覚悟ができていた。

「それより脚本が直ったら、また読んでもらってもいいかな?」

「はい……ワガママ言っちゃってすみません」

「いくらでも直せるから、何でも言ってね」

放課後、一秒でも早く脚本の作業がしたくて、いつものファミレスにむかった。ところが店に入ると、奥のテーブル席に林原がいた。それも安西さんじゃない女子と同じテーブルに座っていて、おしゃべりを楽しんでいるように見えた。制服が違うから他校の生徒だろう。林原は目ざとく僕を見つけると手を挙げた。

「よお、映画作りは進んでるか?」

一緒にいたブレザー姿の子が申しわけ程度に頭を下げる。林原は立ち上がると、ひとりでこちらにやってきた。

「連れションしようぜ」

「は?」

「いいじゃん、たまには」

何を言っているのか意味不明だが、とりあえずトイレには付き合うことにした。こちらにも言いたいことがあったからだ。

「あれはどういうことだよ? 林原は安西さんと付き合ってんだろ?」

狭いトイレに二人で入るなり、僕は林原に質問を叩きつけた。

「どういうことって?」

「あの子は誰なんだよ?」

「ああ……あいつは中学ん時の後輩。恋愛相談したいって言うから話を聞いてたんだ。つぅか、何で気にしてんだよ、お前には関係ないだろ?」

関係がないと言われればその通りだが、安西さんが傷つくと思えば許せなかった。

「人に下書き頼んどいて余裕だよな。そんな暇があるなら部活に出たらどうだ?」

「でもさ、絵を描くとか面倒くさいんだよね」

「だったらなんで美術部に入部したんだ?」

「女子がたくさんいると思ったからさ。まぁ期待外れだったけどな」

その割には直子先輩と付き合っていただろ。あげくには妹さんにまで手を出すなんて。

「そんなの勝手過ぎんだろ!」

たまっていた鬱憤が爆発して大きな声が出た。だけど林原はあまり気にしていない様子でヘラヘラしながら口を開いた。

「不真面目はオレの個性なんだから大目に見てくれよ。それよりさ、河野って手嶋と付き合ってんの?」

「つ、付き合ってるわけないだろ! ……っていうか、何でそんなこと聞くんだよ!?」

「いや、手嶋がフリーかどうか確認しておこうと思ってさ」

言いながら彼は洗面台にむかうと、鏡に映る自分の顔を眺めながら、「じつは奈子と別れたんだ」とだるそうに告げた。

「マジで言ってんのか?」

「疑うんなら本人に聞いてみれば?」

急にそんなことを言われても信じられなかった。喧嘩中とは聞いていたけど、別れたとなれば話は別だ。でもたしかに今日の安西さんは、いつもと様子が違っていたような気がした。

「だからって、それが手嶋さんと何の関係があるんだよ」

「手嶋に告ろうと思ってさ。河野が付き合ってないなら問題ないよな?」

安西さんと別れたから手嶋さんと付き合う? こいつは一体、何を考えているんだ?

とてもじゃないけど付いていけなかった。この林原の発言が原因で、店を出た後もずっと気が散っていた。それでも時間がなかったので、家に帰ると執筆を再開した。

出番を減らさずに安西さんの台詞を削る作業は苦戦を強いられた。日付が変わって、いい加減にして寝ろと右耳が騒ぎ立てた。それでもなるべく早く安西さんに読んでもらいたくて、僕は眠気を忘れて書き続けた。

翌日。脚本ができたので安西さんのクラスに行くと、彼女は風邪で学校を休んでいた。でも本当は林原と別れて、落ち込んでいるのかもしれない。

『お大事にしてください。脚本が直りましたので報告まで』

心配になって、そんな文章を安西さんにメールした。するとすぐに返信がきて、『心配してくれてありがとう。脚本早く読みたいです』とそこには書かれていた。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?