映画の中のティルト・シフトレンズ1(ティルト編)

ティルト・シフトレンズとは

レンズ部分にティルト、シフトさせる可動域が設けられたものを言います。それによって、レンズの光軸と撮像面の関係を変化させること(アオリ撮影)ができます。以下のリンクの説明がわかりやすいと思います。

今回は、レンズを斜めにすることによってピントの合う面をコントロールすることができるティルト(シフトについては次回)についてお話しします。映画におけるティルト撮影に触れる前に、それ以外のフォーカスコントロールについて概観しましょう。

ディープ・フォーカス/シャロー・フォーカス

ピントの合う面ではなく、ピントの合う範囲をコントロールするには、絞りを変化させます。絞りを開ければ、シャロー・フォーカス。絞れば、ディープ・フォーカスというわけです。有名な『市民ケーン』(オーソン・ウェルズ)のディープ・フォーカスを見てみましょう。

近景から遠景まで被写体全てが(水色で示した)被写界深度に入っています。それでいて我々観客が見るべきものは、しっかり背景から際立っています。これを可能にするのは、もちろん構図の確かさ、背景を全てコントロールできるセット撮影ということもあるのですが、やはりモノクロであるということが大きいでしょう。カラーフィルムが登場したばかりで感度がよくなかった当時に、このようなディープ・フォーカスを達成するには、モノクロで撮影する他なかったのですが、たとえカラーで撮影可能だったとしても、ウェルズはモノクロを選択したに違いありません。もし『市民ケーン』がカラーであったらと想像してみてください。色で分離され輪郭のはっきりしたものが、それ自体、際立つことなく背景のままにとどまることはないでしょう。カラーでのディープ・フォーカスは、背景を背景として馴致することが難しいのです。

ゆえに現在では、ある程度背景のボケた画(シャロー・フォーカス)が好まれます。そうした場合、画面の手前と奥、つまり、縦に配置された人物は、必要に応じて、それぞれにフォーカスが送られる(ラック・フォーカス)ことになります。

被写界深度を利用したユニークなショットを『トレイン・ミッション』(ジャウム・コレット=セラ)に見ることができます。ショットの中で、絞りを開けていく(と同時にバリアブルNDで光量を一定に保つ)ことによって、ディープ・フォーカスからシャロー・フォーカスへとカットなしで変化させています。

Split Diopter

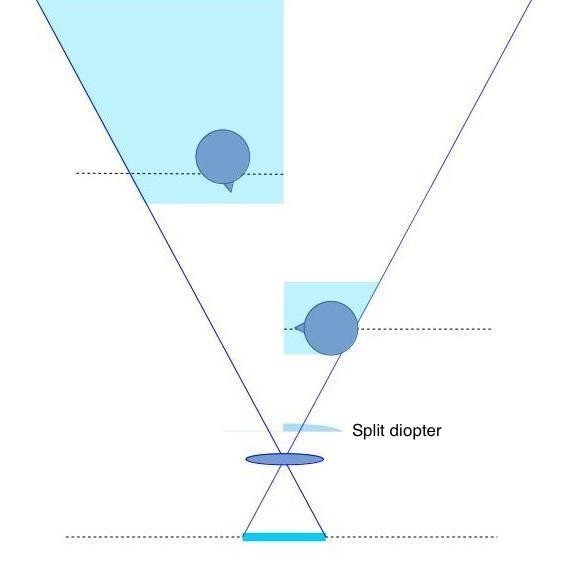

シャロー・フォーカスによるラック・フォーカスでは、ピントが合っているのは、その都度、いずれかの人物です。両方の人物の表情を同時に見ることはできません。そこでThe Art of the Focus Pullの最後の方にも出てきましたが、ピントの合う範囲ではなくピントの合う面を、Split Diopterによってコントロールします。

Split Diopterがディープ・フォーカスと異なるのは、画をみれば明らかで、手前のケビン・コスナーの背景はフォーカスが合っていません。

So two people online have mentioned (one directly to me) that the split-diopter was invented on the “King of Kings” (1961) shoot and labeled the “Planer-Berenguer Polyfocus lens”, and was later marketed in the late 1960s as the split-diopter lens.

— David Mullen (@dmullenasc) November 12, 2020

『マーベラス・ミセス・メイゼル』の撮影監督デビッド・ミューレンのツイートによると、Split Diopterの使用は、1961年の『キング・オブ・キングス』(ニコラス・レイ)が初めてのようです。『キング・オブ・キングス』はカラーのシネマスコープで、しかも70mm(65mm)フィルムで撮影されていますから、ディープ・フォーカスは技術的に難しく(カラーフィルムはモノクロに比べ低感度、シネマスコープはスタンダードに比べ深度が浅く、70mmは35mmに比べ深度が浅い)、Split Diopterはその消極的代替手段でしかなかったことは、想像に難くありません。

しかしながら、今日のSplit Diopterの使用は、手前と奥の被写体を同時に合焦させるためであるのはもちろんのこと、それ以上に手前の人物の背景がボケることによる、ディープ・フォーカスでは得られない、人物のユニークな際立ちが積極的に目指されていると言っていいでしょう。

ティルト(スイング)

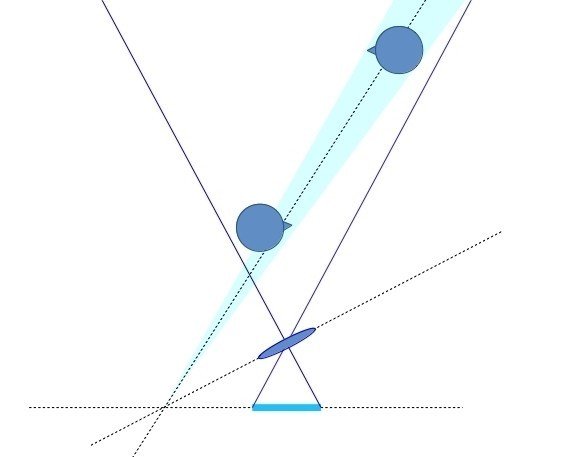

Split Diopterによるピントの合う面のコントロールは、ディープ・フォーカスによるピントの合う範囲のコントロールに比べ、観客に見せたいものを限定することができました。しかしそこでノイズになるのは異なる合焦面の境界線にできるボケたラインです。そこに暗部を配したり、そのラインに重なるように背景にある実際の線を合わせたり、目立たないよう様々な工夫がなされますが、取り除くことはできません。Split Diopterは、境目のある遠近両用メガネのようなものです。その境目を取り除いた遠近両用メガネ(累進レンズ)にあたるのが、ティルト・シフトレンズによるティルト撮影でしょう。

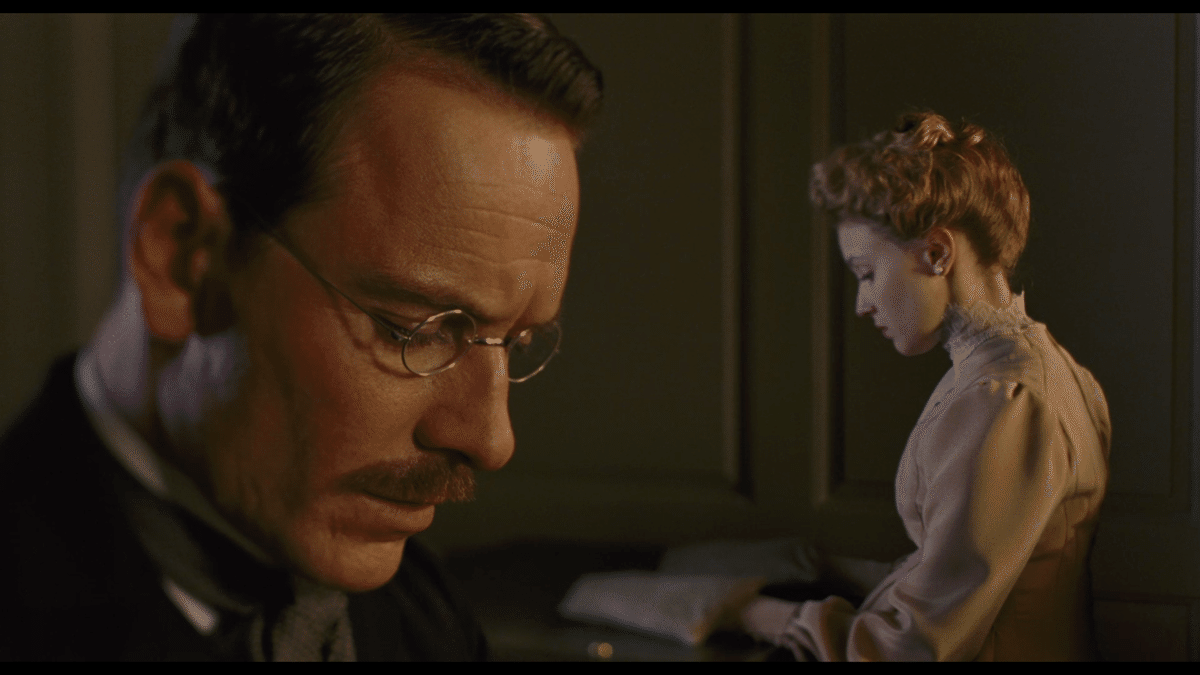

しばしば、これもSplit Diopterによるものと誤解されていますが『危険なメソッド』(デヴィッド・クローネンバーグ)にて多用されているのがティルト撮影です。

図のようにレンズがティルト(スイング)されると合焦面もまた斜めになります。そのとき、撮像面と、レンズ主平面、合焦面は、一点で交差します。これをシャインプルーフの原理と言います。水色で示した範囲が被写界深度です。マイケル・ファスベンダーの両目にピントが合っているにも関わらず、彼の耳にはピントが合っていないのがわかると思います。Split Diopterのように境目はありませんが、合焦面が斜めなので画面の両端にピントが逃げていくような感じになります。

絶対数が少ないのか、Split Diopterのような境目がないので気づかないだけなのか、わかりませんが、Split Diopterに比べ、ティルト撮影された実例を見つけるのは容易ではありません。しかし『危険なメソッド』に関しては、すぐにそれとわかりました。というのも私自身が、ティルト(スイング)撮影を多用していて、そのルックそのままだったからです。

『夢二~愛のとばしり』(宮野ケイジ)での使用例ですが、『危険なメソッド』と同じようなピントの崩れ方をしているのがわかると思います。

『思春期ごっこ』(倉本雷大)から。下段のショットは、特に気に入っているもので、彼女が見つめる空席の椅子が背景から切り離され際立っていると思います。これはディープ・フォーカスでは決して出せない効果です。

以上『カゾクデッサン』(今井文寛)からのティルト(スイング)ショット。

逆ティルト

ティルトによるピントの合う面のコントロールは、即ち、ボケをコントロールすることでもあります。本城直季による、あたかもミニチュア・ジオラマのように見える写真が有名ですが、ここでは逆ティルトを使用している『ソーシャル・ネットワーク』(デヴィッド・フィンチャー)を見てみましょう。

ご覧のように、逆ティルトは、その効果が露骨なので、私はあまり使用しませんが『カゾクデッサン』でのショット(下画像)では、観客の視線を二人に集めたかったので、そのままではピントが合ってしまう手前のテーブルを逆ティルトすることでボカしています。

ティルト編は以上になります。シフトについては『映画の中のティルト・シフトレンズ2 シフト編』として次回詳しく解説したいと思います。

追記1

映画『ワンダーボーイズ』(カーティス・ハンソン)でも、ティルト撮影が多用されていました。撮影監督はダンテ・スピノッティ、使用レンズは、パナビジョンのスラント(ティルト)レンズのようです。

追記2

『別れる決心』(パク・チャヌク)では、Split Diopterやティルトレンズを使用することなく、後処理で合焦面を斜め(互い違い)にしています。1カットの中で次のような焦点移動は光学的な処理では不可能だからです。

ここまで、ややズームバックしながら1カット内で上図のようにフォーカス遷移がなされています。

タン・ウェイが翻訳機(スマホ)に向かって中国語で話すときと、その中国語が韓国語に翻訳されるときとで、合焦面がスイッチされるのです。異言語間コミュニケーションの遅延をフォーカス面を利用して形象化しているのでしょう。

続くカットでは一方の実像と鏡像に合焦しているのに、他方はボケというのが1カット内で入れ替わります。これはまぁ、フォーカスによる切り返しというわけです。