ウラジーミル・ナボコフ『キング、クィーンそしてジャック』(1928) 出淵博:訳

(わたしが今回読んだのは、今手軽に入手できる新潮社刊の「ナボコフ・コレクション」によるものではなく、もっと古い、1977年に刊行された「集英社版 世界の文学」の第8巻「ナボコフ」の巻である。)

邦題は『キング、クィーンそしてジャック』だけれども、原題(英語タイトル)は「King,Queen,Knave」である。「Knave」とは召使い(男)のことで、邦題のようにダイレクトにトランプの札のことを示しているわけではない(もうちょっと、チェスゲームへの含みも持たせてもいる)。

この作品は『マーシェンカ』(1926)に続くナボコフの2作目の長編小説。しかし彼はそれまでに30編近くの短編小説を書いていて、「まだキャリアの浅い作家」という見方は当たらないだろう。どうもナボコフ自身は『マーシェンカ』については「まだまだ」という思いも持っていたようだが、この『キング、クィーンそしてジャック』は、のちに自ら英訳した際の「まえがき」でも次作のキャリアのなかでも独自の位置を与えているようだ。その書き出しは以下の通り。

<<この奔放不羈(ふき)の生きのいい一篇は、ぼくのあらゆる小説作品のなかで、もっとも華やかなものである。亡命も、貧窮も、郷愁も、この作品の精緻(せいち)で、喜びに溢(あふ)れた構成には、いささかもその翳(かげ)を落としていない。>>

つまり、ベルリンでのナボコフ自身の亡命生活の、彼個人的思いはこの作品にはまったく反映されてはいなく、主な登場人物はすべてドイツ人(終盤にナボコフ夫妻らしい人物が登場人物の脇を通り過ぎて行くが)。この当時ナボコフは(その「まえがき」に書いてもいるが)、ドイツ人の知り合いなどいなかったし、ドイツ語もまったくしゃべれなかった、おまけにドイツの小説もひとっつも読んでいなかった(ほんとかよ)という。そのせいでこの作品刊行当時、ロシア人亡命者コミュニティでは「ロシア人のアイデンティティはどこにあるのか」との批判があったらしい。もちろんこの作品はロシア語で書かれ、ベルリンのロシア人亡命者コミュニティの中で出版されたものであり、その読者は(おそらく)99パーセントが「亡命ロシア人」であった。

という前提も含め、その後のナボコフの作品とあわせてこの作品のことを考えると、たしかに興味深いことに気づいたりもすることになる。

まず、ナボコフの作品にのちに一貫して見られるテーマに「犯罪行為」というものがあり、そのさいしょの発露がこの『キング、クィーンそしてジャック』だろう、ということ(「未遂」には終わるのだが)。このあとのナボコフの作品『カメラ・オブスクーラ』『絶望』そして『ロリータ』、それ以降の作品と、みんな犯罪を犯そうとする人物、犯罪を犯した人物を描いているのではないか。

一方で問題にされた「亡命ロシア人のアイデンティティ」のことは別に追求し、『ルージン』『青春』そして『賜物』と書き継がれるけれども、『セバスチャン・ナイトの真実の生涯』をもって終わりとなり、以後書かれることはない。このことはアメリカに渡ったナボコフにとって、もう自分のアイデンティティをダイレクトに「亡命ロシア人」ということに置く必要がなくなった、ということだろうか(もちろん、作品のなかにそのような視点も埋め込まれてはいるが、そのことが作品の「主題」となることはなくなる)。

ということで、この『キング、クィーンそしてジャック』、ナボコフの最初の「犯罪」を描いた小説、ともいえると思う。

タイトル通り主な登場人物は3人で、ベルリンで男性用品専門の大きな店舗(「デパート」に比せられる)を経営する中年男性のドライヤーが「キング」役で、そのまだ若い妻のマルタが「クィーン」役。そして田舎から叔父であるドライヤーのもとで働くためにベルリンへやって来る若い男、フランツが「ジャック(というより召使)」である。

フランツはベルリンへ向かう列車の中で偶然にドライヤーとマルタと同じ車両に乗り合わせ、マルタに強く惹かれる。マルタの方もフランツに惹かれ、フランツがベルリンでドライヤーの店で働くようになってから彼のアパートにひんぱんに訪れ、フランツを誘惑するのである。そんなことは知らないドライヤーは、親戚であるフランツをひんぱんに自宅での夕食に誘うことになる。

ついに不倫関係に堕ちたマルタとフランツは、うまくドライヤーの目を逃れて関係を深めるが、もともとドライヤーを嫌悪していたマルタは、ドライヤーを殺害してフランツといっしょになることを考えるようになり、フランツを計画に引き込む。

一方のドライヤーは、ある「発明家」に資金を与え、「自動人形」の開発に夢を持っている。

ついにマルタはドライヤーが泳げないことを考え、フランツと3人で海水浴に出かけ、3人でボートに乗ってドライヤーを海に突き落とすという計画を立てるのであった。

ストーリーは、いわば「通俗サスペンス小説」的にサクサクと進行するのだけれども、その中で視点はフランツ、マルタ、ドライヤーへと自在に入れ替わり、その大胆な比喩と合わせても「ナボコフ作品の面白さ」を堪能できるし、脇役的なフランツの下宿アパートの奇怪な初老の家主もちょっとした「謎」の存在。

そんな中で、当初こそマルタとの関係に溺れていたフランツがその関係にだんだんに飽いてきて、いやいやながらにマルタの「ドライヤー殺し」の計画に加担して行くという変化が面白い。ラスト、新しいアパートに足を踏み入れたフランツが、隣室での宴会の大きな笑い声を聞く、というのがいい。

ドライヤーはフランツのことを「こいつはどうしようもない間抜けだ」と思うようになっているが、いい歳をして自我もなく、ただマルタの「召使い」のように動くのみのフランツは情けない。

ナボコフはその「まえがき」で、マルタの造形にはフローベールの『ボヴァリー夫人』、そしてトルストイの『アンナ・カレーニナ』の2作が大きな影響を与えたと書いている。わたしはどちらもちゃんと読んでいないのでそのあたりのことは何とも言えないが、作品中のマルタは「フランツへの思慕」「ドライヤーへの嫌悪」「ドライヤー殺害計画」に埋め尽くされていて、彼女の内面がどうのこうのと言えるものでもない。

けっこう興味深いのは夫のドライヤーの造形で、マルタに「夜の行為」を拒否されつづけても、それでもマルタを愛しているようだし、いつも世界を陽気に見下ろしている。「自動人形」のことを知るために「犯罪博物館」を訪れるシーンは、どこか『ロリータ』のハンバート・ハンバートを思わせられるところもある。

この「自動人形」は、マルタの「殺害計画」が進行するなか、その「発明家」とドライヤー、高額で買ってくれる可能性のある顧客との前で披露されるのだが、その披露される「人形」は男性2体と女性1体だったのだが、「発明家」の意図通りに動かなかったそれら「自動人形」は、図らずもこの小説ストーリーのパロディーを演ずるのであった。こういう「いたずら」こそナボコフならではのものでもあり、彼の作品を読む楽しみを大きくしてくれるのだ。

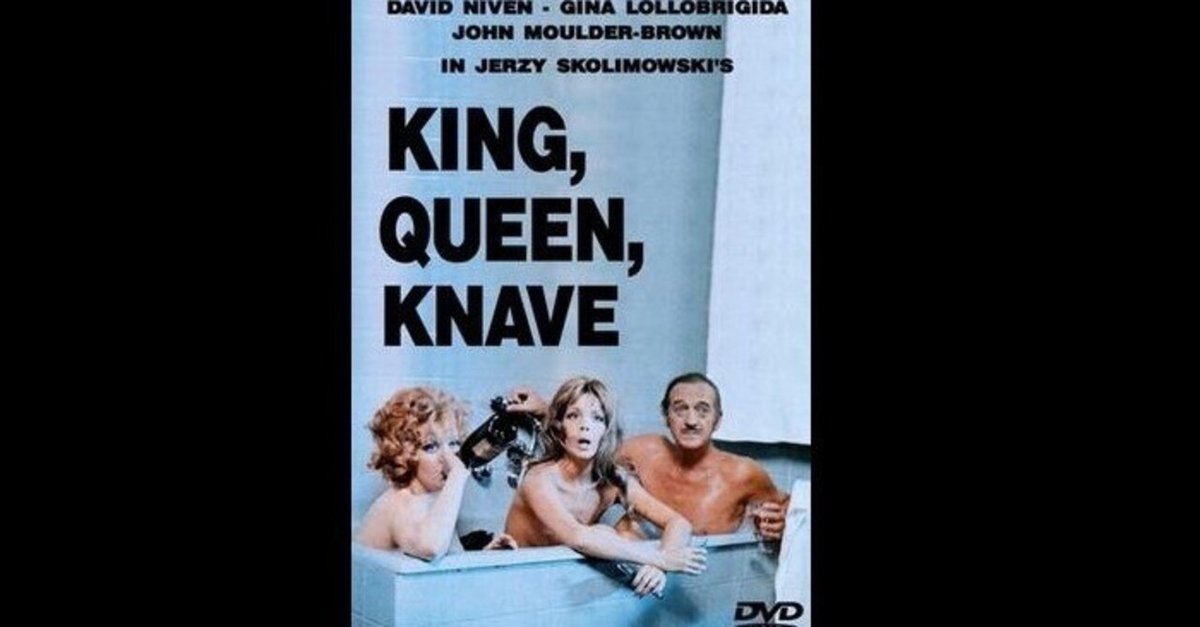

なお、この小説は1972年にイエジー・スコリモフスキ(去年、彼の久しぶりの新作『EO イーオー』が公開された!)によって映画化され、カンヌ映画祭にも出品されたという。ドライヤーはデヴィッド・二―ヴン、マルタはジーナ・ロロブリジーダが演じたそうで、かなりコメディ色の強い演出だったようだ。しかしこの映画、映画祭では酷評され、デヴィッド・二―ヴンとジーナ・ロロブリジーダが再び共演を予定された次作はキャンセルされたし、イエジー・スコリモフスキも、この映画が彼のキャリアの中で最悪であり、長い間立ち直ることができなかった芸術的な大惨事だったと述べたという(英語版Wikipediaより)。

しかし今ではこの映画、「不当に過小評価された作品」とも言われ、「最もナボコフ的な映画」だという評もある。観てみたいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?