「10年前は銀行口座を晒していた」月額制ファンコミュニティで生活する漫画家は、ファンからの支援をどう得てきたのか

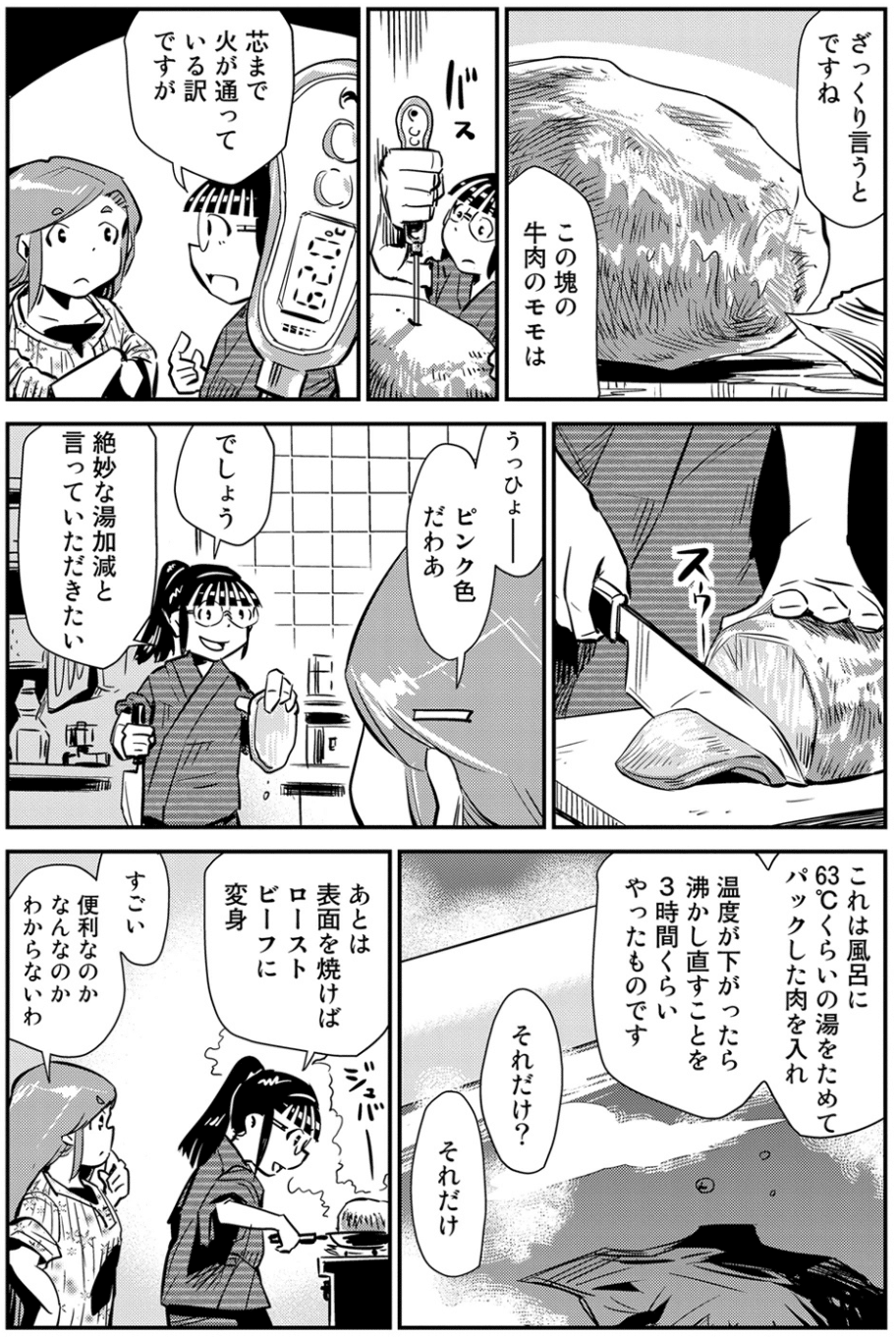

漫画家でありながら、趣味である豪快な料理のブログなど、ジャンル問わずさまざまなコンテンツをインターネットに放ってきた小林銅蟲さん。

1年ほど前に子どもが生まれたこともあり、制作活動ペースを抑えていますが、月額制ファンコミュニティ「pixivFANBOX」を通じたファンからの支援で生活できているそうです。

彼がファンから支援を受けていたのは10年近く前から。当時はネットに銀行の口座番号を公開してファンから直接入金してもらっていたそうです。

10年前はPayPal、銀行口座経由で支援を求めた

ーーファンから課金支援を受けられるサービスのおかげで、今までにない形で創作を続けられるクリエイターさんが増えていますよね。

小林:自分の場合は、そういったサービスがない2012年頃から、似たようなことをやっていました。

ーーどういうことでしょう?

小林:自分の活動を振り返ると、2005年に個人で『ねぎ姉さん』の連載を始めて、5年かけて4コマを1,000本描いたんです。

当時は同じようなことをやる人がいなかったのでたくさん読んでもらえたんですが、それだけではなかなかお金にならなくて。

小林:どうしようかなと友人の漫画家・香山哲さんに相談し、お金をカンパしてもらうための漫画の連載を始めたんです。

お金が欲しい理由を説明しようとしたら、結果的に自分の生い立ちの話を書くことになんたんですけど。それに合わせて、PayPalで送金してもらう窓口を作りました。

とはいえ、登録に必要なクレジットカードも持っていなかったので、香山さんに代わりにアカウントを作ってもらって、お金の管理をお願いしていたんですけど。

あと、銀行口座も晒しました。そうすると、気まぐれにお金を入れてくれる人が結構いると分かって、定期的にそこそこの額を入れてくれる人も現れたんですよね。

ーー面白い。当時あるものを使って、今と同じようなことをやっていたんですね。

小林:当時、「窓口がないだけでクリエイターにお金をあげたい人はいる」と言われていたんですよね。実際にそうでした。

その後は、今でもありますが、Amazonの「ほしいものリスト」を晒していく感じになって。

当時の自分は料理のブログを頻繁に更新していて、Amazonで欲しい食材があれば読者にポチってもらい、それで料理ブログを書くと喜んでもらえるというサイクルがあったんですよね。

「天才」しか支援を得られないのか?

ーーなるほど。ファンの支援が予算になり、それによって作品を生み出せているという、小規模なクラウドファンディングのようなやり方です。

小林:今だとYouTubeとかでよく見かけるような企画ですよね。

当時は同じことをする同業の人たちがいなかったり、今ではリスクが大きそうな方法を採ったりしたことで、目立ちやすく面白がってもらえた部分もあると思います。

今はクリエイター支援の窓口になるサービスがたくさんあって、支援を受けやすいのは間違いないんですが、これはこれでまたハードルがあると思います。

クリエイターの世界がお金で支援しやすく、されやすくなったことと、あるクリエイターがいたときに実際に支援者と出会えてお互い幸せになれるかどうかは、また別の話なんですよね。

「自分的にはクリエイターだしこれから課金支援サービスを始めよう」という場合、ただちにまとまった額のお金が手に入る保証はありません。

当たり前ですが、そのクリエイターの作品が良かったり、また人間的な魅力が相まったりといったアピールポイントがあるからファンがついて、その人達によって支援が受けられるんですよね。

このメディア(クリエイターエコノミーラボ)でインタビューされているような人って、ぶっちゃけみんな何らかの「天才」なので、「天才がしんどかったけどお金をもらえたのでよかった」という感動的なだけの話に読めてしまう気もしています。

自分も模式的な人生と比較して明らかになめた生き方をしてきたのに今こうして食えていて、これは運と異能があったと解釈せざるをえません。普通なら終わっています。

ーー難しい話ですね。結局クリエイターとして生きるなら作品で勝負しないといけない部分はありつつ、まだ知名度のない人でも応援してもらえる何かがあればと思うんですが……。

小林:クリエイターの裾野が広がった一方で、読者の裾野もまた広がっているのではと思います。

作る人だけじゃなく、お金を送りたい人の数も増えたのであれば、なんとかなるのかもしれないなという期待もあるにはあります。

育児は「えげつない」 連載と並行は無理

ーー漫画家の小林さんですが、今はどんな生活をされているんでしょう?

小林:基本的には次の連載の準備をしながら、pixivFANBOXで日記の更新をしています。

前の連載の『めしのあとはやせましょう』が終了してから1年半くらい、ゲーム雑誌や数学雑誌に漫画を寄稿しつつ、大体そんな感じの生活です。

ーーじゃあ、連載準備に結構な時間がかかっているんですね。

小林:まあ、企画によりけりという感じだと思います。

『めしにしましょう』のときは、半年間放置してから進めたネームを出して、スッと通ったりしたので。

あと、ネットにはほぼまったく書いてこなかったんですけど、2年前に子どもが生まれたので今は主に育児をしていて。

漫画などの活動的には、実質育休をもらっていたような状態なんです。

ーーなんと!それはおめでとうございます。

小林:自分の場合、育児と並行しての漫画連載はかなり難しいというか無理だと感じたので、この2年くらい好き勝手させてもらっています。

育児ってやってみると本当にえげつなくて、めちゃくちゃ時間を掛けて向き合うし、思考をものづくりに回す余裕がなくなってしまって。

今の自分は、クリエイターとしてはかなり終わっている状態だと思ってしまうこともあります。本当に終わっちゃうとまずいので、どうにかしますが……。

週1回、pixivFANBOXで日記を更新

ーー作品のことを考える気力まで削がれてしまいそうで、大変ですね……。そうなると、今はpixivFANBOXでのファンからの支援が主な収入源なんでしょうか?

小林:そうなりますね。たまに印税も入りますが。

自分はpixivFANBOXでは、出来事や考えたことなどを週単位でまとめたエントリを「週報」と銘打って、毎週それを発表するのが主という感じです。

単体で料理の話を書いたり、イラストや漫画を載せることもたまにはあるんですけど、基本的にはほとんど日記です。

絵描きのpixivFANBOXの使い方としては珍しい部類かもしれません。絵が全然ない。

小林:もともと料理についてはブログで書いていたわけですが、最近は誰でも見られるところに書くことへのモチベーションが下がってきて。

自分が料理系のコンテンツを発表すると方々からツッコミが入ります。すると読まれる嬉しさよりも、反応にビクつくことや、表現に気を遣うことのプレッシャーの方が自分には増えてきてしまいました。

それは本来自分のやりたかった活動としては違うものを感じます。「より広い層に届くようになった」と前向きに捉えればいいんですが、元々趣味だし、こんな時代「普通に絞る選択肢」だってあっていい。

だから、pixivFANBOXで内輪向けに好き勝手書くことの方が増えました。

課金支援サービスは、“ユーザーとの距離感”で選ぶ

ーーじゃあ、pixivFANBOXを始めたのは、作品を見る層を絞りたかったからですか?

小林:それもありますし、始めたきっかけはまた別で、pixivの人から勧められたからですね。

pixivコミックで『寿司 虚空編』を描いていたときの担当編集が、今はpixivFANBOXで営業担当をしているんですよ。

小林:その人から年中「pixivFANBOXをやりましょう」と言われ続けていたんですが、しばらくの間やりませんでした。

そのときは『めし』の連載で食えるようになっていて、本来自分が夢見ていた状況に到達した上で、また読者から支援をもらう活動に戻るのってどうなんだろう……みたいに、考えがまとまらなくて。

過去の活動で「漫画にもオルタナティヴな活動の選択肢が……」と掲げていたのは、商業でやれる実力がないからひがんでいた側面も多分にあるわけで。

商業連載で単行本が出て、というのは自分にとって普通に全然幸福でした。昔の自分が聞いたらキレると思います。

それで様子見していたんですが、気づけばpixivFANBOXというかクリエイター向け支援サービスの波が来ている感じになっていて。

「文化的側面からみて、これは早いうちから始めておかないと」という軽い危機感が生まれたので、2019年の大晦日から始めました。最初は「大昔の個人ホームページ」的なイメージだったと思います。

ーーなるほど。始めてみて、どうでした?

小林:自分の場合は記事へのコメントなどの反応が少なくて、それはもともと自分の愛想が悪いからだと思うのですが、むしろ気楽に続けられる要因になりました。

あと、自分の場合は思ったよりリアルな金額が支援されるということがわかって「これは着地点はどうなったらベターなのだろう」など考えたりもしました。

出版社などを挟まずにユーザーから直接お金をもらうサービスはいろいろありますが、自分の場合はpixivFANBOXくらいのユーザーとの距離感がちょうど良かったです。

例えばリクエストで絵を描くコミッション系のサービスって、自分はユーザーとの距離が近すぎて無理そうな気がするんですが、一方でコミッションとの適正が高い人もいるんですよね。

どれが向いているかはやってみないと分からないので、クリエイターはいろいろ試してみればいいし、やらなくても商業で上手くいく人はそれでいいと思います。

pixivFANBOXだけで「東京で1人暮らしできる額」稼ぐ

ーーちょっと踏み込んだ質問になりますが、小林さんの場合はどれくらいの支援が集まっているんでしょう?

小林:具体的な支援額の話題ってなかなか表に出ないので、気になる人は多そうですよね。自分はpixivFANBOXの支援者には週報で金額を公開しています。

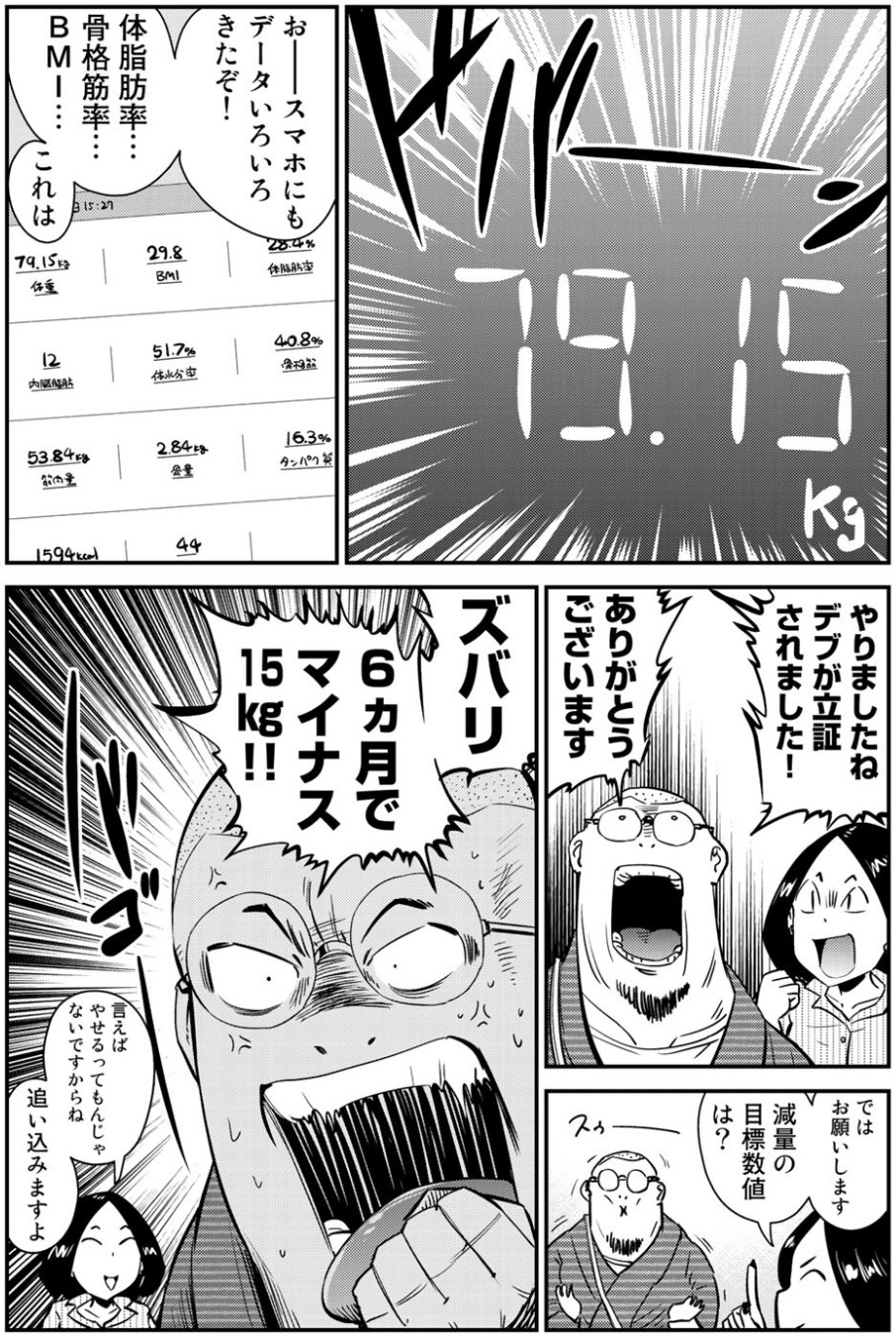

いい機会なのでここでも発表しておくと、自分は今(2021年11月)は支援者が265人いて、支援額は月に16万円、そこから1割が手数料として引かれるので、手元に入るのは15万円くらいです。

それが2年くらい続いていて、振り込み履歴を見ると累計300万円以上の支援をされています。

ーー今と同じくらいの支援が続いているということは、アカウントを開設してすぐに結構な額の支援が集まったんですか?

小林:自分の場合はそうでした。2020年1月に始めて初月は6万円くらい。

その2ヶ月後には10万円を超えて、半年くらいで今の額になり、そこから大きな変化はありません。

毎月、支援者数の増減が激しい人もいますが、自分の場合は安定していて、本当にちょっとずつだけ増え続けています。

ーーある意味、理想的な推移かもしれないですね。

小林:それも人によりけりだと思います。「どれだけ増減があっても、トータルで増えるならいい」って考え方の人もいますから。

自分の場合は、支援の新陳代謝が激しいのは精神に良くないので、自分のpixivFANBOXを積極的に宣伝することはあまりしていないです。来る人は来るべくして来るだろうというか。

担当氏からは「もっとよくなる」的なアドバイスをもらいますが、今のところマイペースでやっています。

載せているのも本当に個人的なただの日記で、「お得なのでぜひ読んで」と言える自信もあまりないですし……。

完全にファン向けのコンテンツなので、そこまでディープではない人が支援してくれて互いに幸せになれなかった時に本末転倒なのかなという。

ーーでは、コアなファンの人たちが継続的な支援を続けてくれている状態なんですね。

小林:そうですね。そういう人たちであろうと好意的に解釈して、そのような活動をしているので、メンタル的にも割と穏やかです。

週報と言いつつ2週間くらいサボるときもあるんですが、それによって支援者がすごく減るというわけでもないです。先のことは分かりませんが。

流石に1ヶ月更新がないとかは申し訳ないので、何か出します。pixivFANBOXの人も、「忙しいときでも『更新できません、ごめんなさい』でいいので、月一回は更新した方がいい」と言っていました。

クリエイターとファンが互いに幸せになれる範囲で更新を続けられると良いのかなと思っています。

支援金をどう使う? 「現状はミルク代に……」

ーー小林さんは、支援してもらったお金の使い方については、どう考えていますか?

小林:支援が少ない人、普通の人、多い人、超多い人で事情は変わってくると思うんですけど、支援金を生活のために使うのか作品のために使うのかで、見え方が全然違うのではと思います。

支援サービスでがめつく儲けようとして怒られている人の伝説とか、たまにありますよね。

基本的に集まったお金は、まず自分が生き延びて、そのうえでコンテンツを作るために使った方が喜ばれるわけで、自分も本来的にはそういった使い方をしたい(好き勝手に豪華料理を食ったりして、そのことを書く)んですが、実情としては結構な部分がミルク代(育児要素)に回っており、自分は育児は隠しコンテンツなのでいまいち還元できないでいます。

そんな感じで、今はできる範囲で食材を買って料理を作ったりしているんですが……支援金の使い方に関してある程度許してくれる支援者が集まっているのは大変助かります。

ーー単なるお金ではなく、応援としてもらった重みのあるお金だから、なかなか難しいですよね。

小林:支援の思いが重すぎて、プレッシャーになるからやめてしまうってクリエイターもいますからね。

自分の場合は過去の経験から結構割り切っていて、「もらえるものはもらう」という方針でやっています。いくらもらってもウェットな対応はしないというか、無愛想なのを応用というか。

VTuberをやったときに痛感したんですが、自分には全方位的なサービス精神が欠落しています。なので諦めています。皆さんにも諦めてほしい。

担当編集が付く漫画の連載と違って、自分一人で運営しないといけないのが難しいところですね。

運用リソースがかかるのはもちろん、受け止め方を自分でコントロールしないといけない。

そもそも「なぜそれをやるのか、それは自分にとってどのような位置付けの活動なのか、本当にやらないといけないことなのか」がはっきりしていないと、自分が何屋さんなのか見失ってしまう可能性もあります。

ーー作品の受け手と直接コミュニケーションするわけですからね。

小林:そういう形態がどうしても合わない人って、結構いるんです。

例えば周りのクリエイターでも、しっかりファンが付いていて、間違いなく上手くだろうなという人にpixivFANBOXを勧めたとき、すぐに始めて上手くいく人もいれば、とにかくなぜだか始められないという人もいます。

苦手な人は、ほぼ確実に支援が得られると分かっていても、なかなか始められないんですよね。なぜなら苦手なので。

支援を得るにも、コミュニケーション能力がいる

ーークリエイターエコノミーが進展し、ビジネス的なやり取りをせずとも個人でお金を集められるようになりましたが、今度はそういうサービスを使うための社会性が求められる気もしています。

小林:まさにそうだと思います。今まで通り、「人とのコミュニケーションが苦手な人は結局うまくいくためのハードルが高い」という問題がある。

それでも、選択肢が増えることで、幸せになれる人の総数が増えていきはするのかなと思いますが……。

周りのクリエイターを見ていて、どうやったら幸せになれるかって結局分からないし、それって当人が自分で選んで生きていった上で運で決まることじゃないですか。

友人として接することはできても、創作とお金が絡んだ話をすると人間関係が壊れちゃったりするので、クリエイター支援の話題をするのもどうなのかなと思ってしまったり。

ーー周りの人が「救う」みたいに考えるものでもない気がしていて、それでも選択肢を知らなくて損する人は減った方がいいだろう、くらいの考えでこういう取材記事を書いています。

小林:そうですよね。どういう選択肢があるのか分からないせいで困窮する人を見るのは悲しいので、私もこうやって取材を受けたりしています。

誰もが寝ながら創作をして全自動で評価され口座の残高が増えるのはまだ未来の話で、現在はもう少し自分で手入れをしないといけません。

というかクリエイターは自分の創作したものがお金になるというそもそも意味不明な職種で、お金をもらえない方が自然までありますから、そのうえで社会と接続するスキルもあやしいという場合これは豪運がないと無理ゲーです。

クリエイターは魔法使いであり、魔法が使えることと、魔法の受け入れ先があることとが噛み合ってはじめて生きていける生物だと思っています。

少なくとも、うまくいきたくて、うまくいけそうな人に「こういうものがある」と情報が伝わる機会があるのは大切だと思いますし、それを知って勝手に救われる人が少しでも増えるといいですね。

--------------------------✂︎--------------------------

pixivFANBOXで小林銅蟲さんの支援者になるにはこちらから。

▼関連記事

Twitterで1ページ漫画を発信し、約8万人にフォローされている福田ナオさんのインタビュー記事です。

ファンに投げ銭で支えられ、応援される今の時代のものづくりについて聞きました。

ネットで最も注目を集めるクリエイターの一人ぬこー様ちゃん。

商業出版でなく個人で活動する漫画家としての生活や、収入面の変化に迫るインタビュー記事です。

運営:アル株式会社