ハニワは世につれ、世はハニワにつれ:後編(「ハニワと土偶の近代」)

2つの国立博物館の「ハニワ」をめぐる展覧会の鑑賞記。前編は東京国立博物館で開催された「特別展 はにわ」について書いたが、後編は国立近代美術館で開催中の「ハニワと土偶の近代」について扱う。

東博の展覧会が、埴輪そのものを紹介しているのに対し、本展覧会では近代(明治時代)以降、埴輪が社会状況の中で、どのような役割を負って(負わされて)来たのかをテーマとしている。

では、なぜ近代美術館で「埴輪と土偶」なのか。それは入口で明かされる。何と、この美術館の地下収蔵庫新設の時に、古代の遺跡が発見されたのだ!

本展では、それぞれの時代の中で、科学と美術が2つの糸のように埴輪の物語を紡いでいったのか、その変遷をたどることができる。

明治時代。近代化のために西洋からやって来た「お雇い外国人」によって考古学が日本にもたらされ、出土された造形に触発された美術も制作された。

同時に、近代国家が形成されグローバルにおける地位確立を急ぐ日本による「神国日本」のブランディングのシンボルとしての役割を埴輪や土偶は負うことになる。

明治天皇の御大喪に際して発行された絵葉書には、天皇崩御と共に夫妻で自決した“忠臣”の代表的・乃木希典騎馬像と明治天皇・昭憲皇太后の御稜(墓地)を護るために作られた埴輪が描かれている。

一方、埴輪は抽象美術を規制された画家たちにとっての「抜け道」的な存在となって多数描かれた。埴輪は国家にとっては権威の象徴だが、画家にとっては反抗の存在という相矛盾した存在だったことは興味深い。

「神国日本」は、やがて「軍国日本」へと変貌して行く。そのクライマックスとも言える事業(イベント)が、1940年に開催された「紀元二千六百年祝典(日本国を建国したとされる神武天皇即位から2600年)」だった。その委員会が発足された年(1935年)には神武天皇が勇ましい軍人の姿で描かれた。

そして、埴輪は戦線に赴く勇ましい軍人(日本人の理想)の姿と重ね合わされ軍国教育に利用されることになる。戦時に戦争賛美詩を手掛けていた高村光太郎は、埴輪についてこのように語っている。

われわれの祖先が作った埴輪の人物はすべて明るく、簡素質撲であり。直接自然からくみ取った美への満足であり、いかにも清らかである。

だが、その戦いは日本の敗戦で終わりを告げる。同時に考古学が息を吹き返し、敗戦で焼け野原になった日本中の土が掘り起こされ、多くの遺跡が発掘された。1950年に施行された文化財保護法に伴い、埴輪の修復に彫刻家たちが活躍し、科学と芸術という2つの糸が紡がれて文化を復興させる様には感動する。

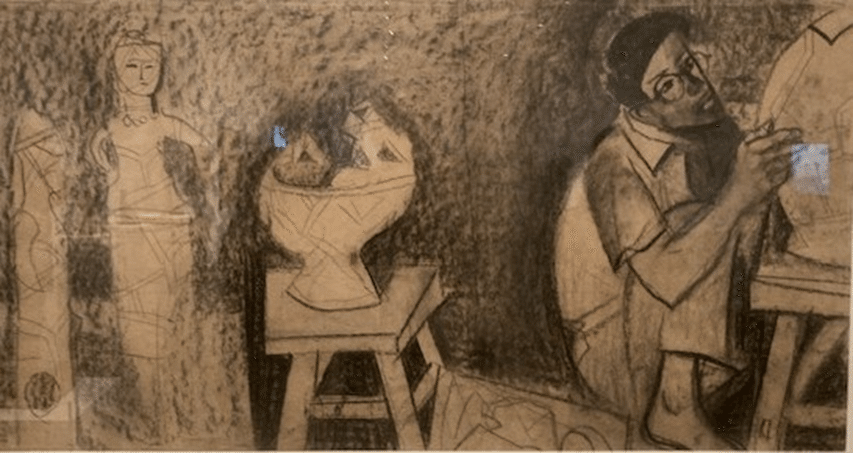

美術界では、戦後息を吹き返したキュビズムなどの抽象美術にとって埴輪は格好の題材となる。

また、海外における西洋近代主義への反省から生まれたモダンアートの素材にもなっている。下の絵画では、現代女性(左)と埴輪の巫女(右)が向き合っている。

しかし、1960年に池田勇人内閣が発表した「所得倍増計画」から始まった高度成長によって、彫りこされた土の上にはコンクリート製のビルディングや高速道路が日本中に張り巡らされていく。1969年に描かれたこの絵画には、その様子が見事に描かれている。

美術界においては、1952年の岡本太郎による「縄文土器論」によって縄文が一気に注目を浴び、同時に埴輪の存在は忘れられていく。

1970年代、埴輪は意外なかたちで復活を遂げる。映画「大魔神」の公開だ(東京国立博物館「特別展 はにわ」の目玉となった「挂冠の武人」をモデルとしている)。1959年生まれの私にとって、これが埴輪イメージそのものだ。

そしていま、NHK教育テレビの「おーい!はに丸」を始めとして、埴輪は日本人に愛されるキャラクターとしての地位を確立しているようだ。

本展覧会は「時代の写し鏡」としての埴輪を通じて、国家と芸術、戦争と芸術あるいは科学と芸術の関係を浮き彫りにする。が、ひいては「日本(人)とは何か」を問う。近代以降、その時々によって意味が異なっても、埴輪という存在が刷り込まれて来たのだ。2つの埴輪展に私を含む人々が吸い込まて行くのは、埴輪に何かしらの愛着や懐かしさを感じるからだろう。

国が歴史観を押しつけ、それは外圧(敗戦)によって「無かったこと」にされ、文化を再創造しようとしたが、今度は「経済」を優先するために再び自ら破壊する。

表情の無い埴輪は、まるで国家や時代に翻弄され続ける民衆の姿と重なる。

先ごろ亡くなった詩人の谷川俊太郎が1952年に発表した詩「埴輪」には、このような一節がある。

泣くことも 笑うことも 怒ることも君にはない

何故なら 君は常に泣き 笑い そして怒っているのだから

京都・清水寺で毎年発表される「今年の漢字」。2024年は「金」だった。そこには、オリンピックの金メダルラッシュと政治の金の問題を含んでいる。今も国家は国民を翻弄する。我々も、大魔神のように怒るべき時に怒った方が良いのだろう。