ASD受動型の母の子育てに見られやすい10つの傾向と子どもの感情

ASD受動型の母親が子育てをする際、特有の課題に直面することがあります。

以下に、ASD受動型の母親が抱えやすい子育ての問題点や傾向を挙げます。いずれか1つがあてはまる場合、複数にあてはまる場合など、個人差があります。

また、これらはASD受動型の特性に課題があり、個人の性格や努力不足などではないという点を考慮しお読みいただければと思います。

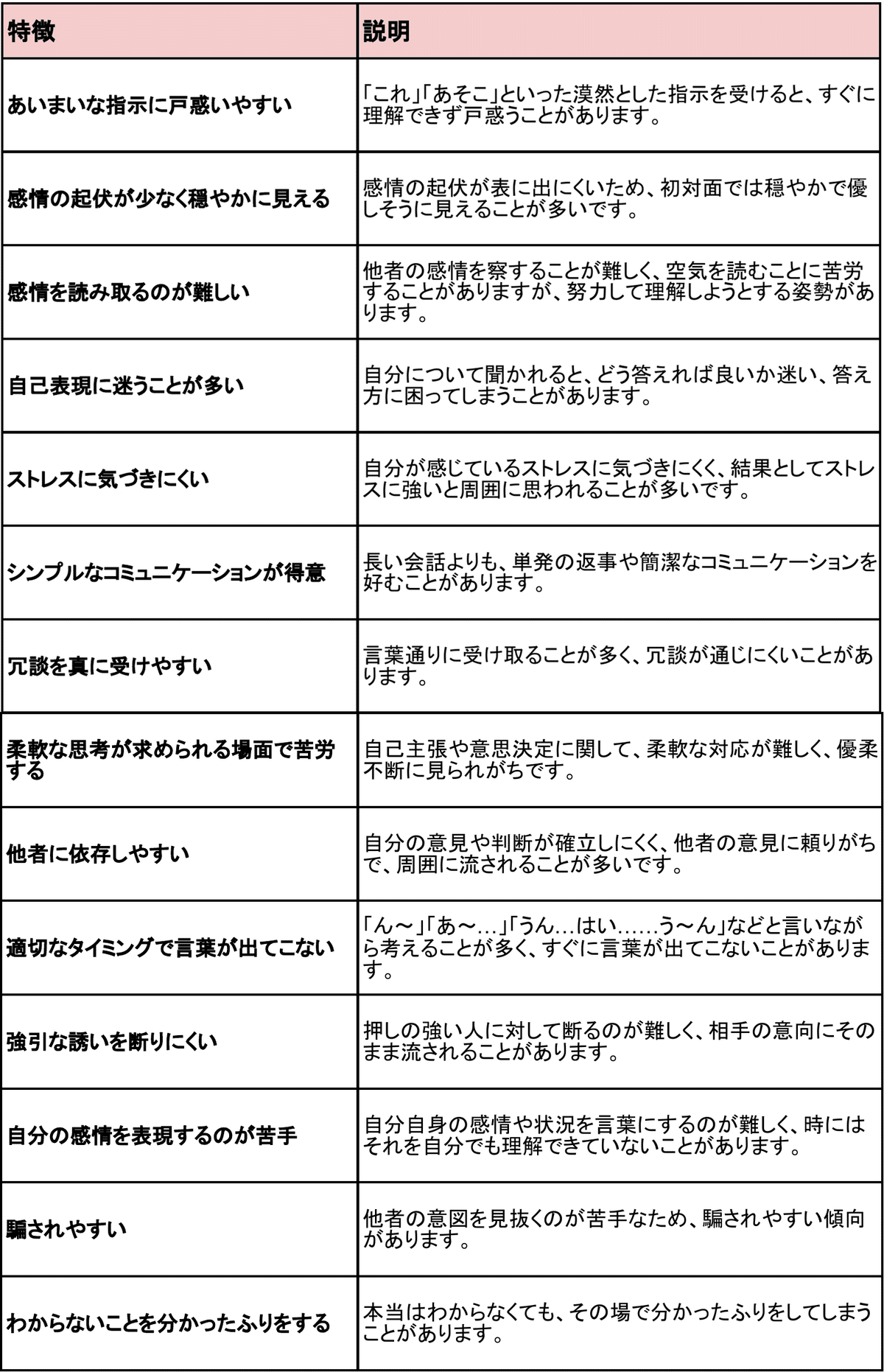

まずは、ASD受動型の特徴を表にしてまとめました。

1. 自己主張や境界設定が難しい

ASD受動型の母親は、他者の期待や要求に応じやすく、自己主張が難しい傾向があります。

このため、自分の気持ちや意見を適切に表現することができず、子どもの希望に対しても十分な判断をせずに受け入れてしまうことがよくあります。

その結果、子どもに必要な「NO」と言う場面でも言えず、子どもに対して適度な制限やガイドラインを設けるのが難しいことがあります。これにより、子どもの行動が際限なく広がり、問題行動が見過ごされることもあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・母親の本当の気持ちが分からないことによる孤独感

母親がASD受動型の「思いを言葉にすることが苦手」「自分がなにを相手に言えばいいのかわからない」「自身の感情がわからないので主張がない」という特性を持っていると、

子どもは母親が自分に対してどんな感情を抱いているのか、何を考えているのかが分からず、孤独感をおぼえやすくなります。母親の反応が曖昧であることで、子どもは自分がどう接すれば良いのかが分からず、不安を抱きやすくなります

・自分の欲求が理解されない

子どもが自分の欲しいものや必要なものを伝えても、それに対する母親の反応が薄く、自分のニーズが無視されていると感じることがあります。

・境界線の不明確さによる不安

適切な境界線が引かれないため、子どもは何が許されて何が許されないかが分からず、混乱と不安を感じることがあります。

2. 他者に依存しやすい

周囲の意見に流されやすかったり押しの強い人に弱いところがある。※額面通りに受け止めてしまう。

他者の指示や意見に従うことが多いため、育児に関する判断を自分1人で行うことが難しいことがあります。例えば、家族や友人、育児書の意見に依存しすぎてしまい、適切な判断ができなくなることがあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・母親の優柔不断さに対する不安

母親が他者の意見や指示に頼りきりだったり、他者の意見に振り回されて意見がころころと変わる様を見ていると、子どもは「母親に安心して頼ったり意見を求めることができない」という印象を持ち、不安定な感情を抱きやすくなります。

・家族や友人の意見に流されることへの孤独感

母親が自分の意思でなく、他人の意見に従う姿を見て、子どもは自分が母親にとって重要でないと感じるかもしれません。

・決断の遅さに伴う苛立ちと孤立感

母親が(他人の意見に流されたり振り回され)決断に時間がかかるため、子どもはいつも待たされることに無力感や孤独感を抱くことがあります。

3. 子どもとのコミュニケーションが困難

ASD受動型の母親は、自分の感情やニーズを表現することが難しいため、子どもとのコミュニケーションがぎこちなくなることがあります。

特に、子どもが感情的になったり意思をはっきりと言葉にして伝えることができない場合、どのように対応すればよいのか戸惑うことが多いです。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・感情的なつながりの欠如による寂しさ

母親が感情を表現することが苦手なため、子どもは感情的に母親と通じ合っていないと感じ、孤独を感じることがあります。

・自分の感情が理解されない疎外感

自分の気持ちや感情を母親にうまく伝えられず、母親もそれを理解しないと感じるため、疎外感が生まれます。

・意思疎通の難しさからくる孤独

コミュニケーションがぎこちなく、会話がうまく成り立たないと感じることで、母親と心の距離が広がり、孤独感が強まります。

4. ストレスを内に溜め込みやすい

自己主張が苦手で受動的な対応を取ることが多いASD受動型の母親は、育児のストレスを抱え込みやすくなります。

自分の気持ちを表にどのように出せば良いのかがわかりにくいところがあり、自分が大丈夫なのかそうでないのかの判断もしづらい。そのため、頑張り続けてしまうことも少なくない。その結果、燃え尽き症候群やうつ状態になるリスクが高まります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・母親が疲れ切っている様子に対する不安

母親がストレスを抱え込みすぎて疲れているのを見ることで、子どもは不安や心配を感じ、母親を助けられない自分に無力感を覚えることがあります。

・母親に負担をかけているという罪悪感

母親がストレスをうまく表に出さないため、子どもは自分が原因で母親が苦しんでいるのではないかと罪悪感を抱くことがあります。

・母親との関わりが少なくなる寂しさ

ストレスにより母親が疲れてしまい、子どもとの時間が減ることで、子どもは母親からの愛情を感じられず、孤独感を抱くことがあります。

5. 一貫性の欠如

ASD受動型の母親は、他者の意見や指導に強く依存することがあるため、育児の方針やルールが頻繁に変わってしまうことがあります。

このため、子どもは「何が正しいのか」「どう振る舞うべきなのか」が理解しにくくなり、混乱を感じることが増えます。特に、日々の生活やルールが安定しないため、子どもの行動も一貫性を欠くことがあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・ルールが変わることへの不信感

育児方針が日々変わることで、子どもは母親が信頼できないと感じ、混乱と不信感を抱きます。

・自分が何をすべきか分からない不安

規則やルールが一定しないため、子どもはどう振る舞えばよいのか分からず、常に不安な状態に置かれます。

・予測不可能な環境に対する無力感

母親の行動や対応が一貫していないため、子どもは状況をコントロールできず、無力感や孤独感を覚えることがあります。

6. 子どもの発達ニーズに応じたサポートの不足

ASD受動型の母親は、子どもの発達上の困難や悩みに対して、具体的に対応することが難しいことがあります。

特に、子どもが学校で感じる困難や他の子どもたちとの差について相談した場合、母親がその問題を深く理解し、共感することが難しいことがあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・母親に相談しても「分かってもらえない」感覚

子どもが学校での困難や自分の苦しみを相談しても、母親がその感情を真に理解することが難しく、適切なサポートを得られないため、子どもは「話しても意味がない」と感じ、孤独を抱くことがあります。

・母親が解決策を提供できないことによる不安

母親に相談しても感情的に寄り添った具体的なアドバイスが得られないことで、子どもはどうしたら良いか分からなくなり、頼れる存在がいないと感じます。この結果、子どもは問題を一人で抱え込み、不安感が増すことがあります。

・共感の欠如による疎外感

母親が自分の気持ちに共感してくれないと感じた子どもは、「自分の苦しみは誰にも理解してもらえないのだ」と孤立感や疎外感をさらに強めることがあります。

7. 感情の読み取りが難しい

ASDの特徴として、他者の感情を読み取ることが難しい場合があり、これは母子関係にも強く影響を与えます。

子どもの感情やニーズに気づきにくいと、子どもが悩んでいる時や元気がない時に、母親がそのサインに気づかず適切なタイミングで「声かけ」や必要なサポートを提供できないことが多くなります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・言葉にできない気持ちに気づいてもらえない寂しさ

幼い子どもは自分の感情をうまく言葉にできないことが多いため、母親が自分の表情やいつもと異なる態度から「心のHELPサイン」気づいてくれないと、寂しさや悲しさが強まり、母親との距離を感じます。

・自分の弱さを見せられないことで感じる孤独感

中高生にもなると、弱音を親に見せることが恥ずかしいと感じ、感情を抑えてしまうことがあります。それでも心の中では「察してほしい」という気持ちがあるため、母親に気づいてもらえないと、見守られていないという孤独感が強まります。

・気づいてもらえない無力感

言葉にできない幼心や、救いを求めたいけれどそれを言葉にはしたくない強がりなど、子ども特有のもどかしい感情や子どもの内部に起こっているトラブルに、ASDの特性があるため気づくことができないといったことはよくあります。

これは特性によるものであり、愛情の欠如では決してないのですが、子どもは「常に関心を寄せられていない」「常に見守られていない」「母親にとって自分は関心を持てない対象だ」などと無力感を抱き、母親とのコミュニケーションを諦めることが増えます。これにより、親子関係がより表面的になり、孤立感が深まります。

8. 社会的サポートへのアクセス不足

ASD受動型の母親は、自ら積極的に助けを求めることが難しかったり、困難に鈍感な特性があるため、育児のサポートを外部から受ける機会が少なくなる傾向があります。

困っているのは確かなはずなのに、なににどう困っているかが自身でもわかりづらく、さらにそれを言葉にして説明することが難しいため結局誰にも相談せずに飲み込んでしまうことが多く、子育て支援グループや専門家に相談することに対して不安を感じ、孤立しやすい状況に陥ることがあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・助けを得られない孤立感

母親が支援を求めるのが苦手なため、子どもは家族や外部の助けが得られず、孤立してしまう。

・孤立した家庭環境による不安

外部とのつながりが薄いため、子どもは社会との接点が少なく、他の家庭や友達と比べてなにかが違う、どこかおかしいと気づいてもどうすることもできない不安が付きまとう。

・問題が解決されない無力感

母親が外部に積極的に助けを求めて働きかけることができないため、家族全体が孤立しがちで、外部のサポートが届かず、ずっと同じ状況が続くことがあります。このような状況で、子どもは「何をしても問題は解決しない」という諦めや無力感を強く感じます。

9. 子どもの自立性に影響

過度に受動的であるため、子どもに自主性や自立を促すのが難しい場合があります。

母親が自分から行動することが少ないと、子どもも同じように自分で考えて行動する力が育ちにくくなります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・自分で何かを決める力が育たない

母親が積極的に行動しないため、子どもも自主的に行動する機会が少なく、自分で何かを決める力が育たないことがあります。

・過度に依存してしまう

精神的に自立する機会が少ないため他者に依存する傾向が強まり、自分で自分の人生や問題点に立ち向かうことができないケースがあります。

・自己肯定感の欠如

自分で決断する機会が少ないため、自己肯定感が育たず、自分の存在価値に疑問を抱くことがあります。

10. 感覚過敏の影響

ASDには様々な感覚過敏の特徴が見られることがあり、受動型の母親も特定の音や光、匂いに対して過剰に反応する場合があります。

これが育児環境にストレスを与えることがあり、育児の負担感が増す原因となることがあります。

〔子どもが受けるさみしさや傷〕

・母親の過敏さに対する不安

母親が感覚過敏を持っている場合、子どもは母親が特定の状況で不安定になるのを見て、強く不安を覚えることがあります。

・日常生活の制約による不自由感

母親の感覚過敏が軸となった家庭内の暗黙のルールがある場合、子ども自身には感覚過敏がない場合は、ルールを強いられているという不自由さを常に感じることがあります。

・例)極端な静けさを求められることで感じる窮屈さ

ASDの母親に聴覚過敏がある場合、子どもたちは家の中で大きな声を出すことや、音を立てることを避けなければならず、常に静かにするよう求められます。

これにより、子どもは自然な振る舞いができず、ストレスや息苦しさを感じることがあります。

・例)嗅覚過敏による制限で感じる窮屈さ

ASDの母親に嗅覚過敏がある場合、子どもたちは香水やボディローション、シャンプーなど「いい香り」を楽しむことが難しくなります。

特に年頃の子どもたちにとって、自分の好きな香りを身につけられないことは、自己表現の一環を奪われる感覚につながり、寂しさやフラストレーションを感じることがあります。

「ASD受動型の母」に育てられたお子さん達からの相談が多いため、今回の記事はそれに応えるかたちで仕上げましたが、子育ては本来、誰か1人に負担を強いるものではなく、また誰か1人に育児の責任の所在を求めるのは筋違いだと私は考えています。

ASD受動型の母親が育児で直面するこれらの課題に対しては、周囲の理解やサポートが非常に重要です。

「わからないことがわからない」という、一般的には理解されづらい感覚があるのもASD受動型の特徴のひとつ。これに関しては「困ってることはない?」「助けが必要なら言ってね」という声かけでは圧倒的に不足です。

ASD受動型の患者さんに「困ってることはある?」「報告や連絡、相談はある?」とたずねても「大丈夫です」「ないと思います」「うーん。困ってるのかなあ…」と返ってくることがとても多いです。

受動型の患者さんには、上記のように受け身で診療やカウンセリングをしても、一向に前に進みません。ですので私はLINE日報という方法で彼らASD受動型の特性を持つ人たちの「体調管理や疲労具合・薬の合う合わない/副作用の有無」を常に把握するようにしています。

副反応や副作用を含む様々なトラブルや困りごとを未然に防いだり病気やしんどさを早期発見・早期解決に繋げられています。

♥先読みできる公式ブログ▹あたらしい今日

いいなと思ったら応援しよう!