金継ぎチャレンジ #1

2022年6月14日20時13分。

粗熱のとれたポテトサラダをそろそろ盛り付けようかと食器棚の奥から器を取ってテーブルに置こうと振り返った瞬間、背後でぱりん、と乾いた短い音がした。元に戻すことができないことの象徴のような不吉な音。恐る恐る振り返ると、二つ重ねた茶碗がちょうど半回転して口を下向きにして落ちていて、上に乗っている ― つまり食器棚の中では下になっていた ― 自分の茶碗が割れていた。下になっていて先に床に落ちたはずの妻の茶碗はノーダメージ。どうやら僕の茶碗が落下の衝撃を一身に吸収して犠牲になったらしい。

割れた茶碗を見て、はぁ、と溜息を吐く。大声を出して驚かないのは、器を掴んだ瞬間に視線を外してしまって茶碗に手を引っかけてしまった不注意への後悔と、いったん鍋の火を止めて片付けをしなきゃいけない面倒くささと、それに伴う疲れの予感が瞬時に頭を駆け巡ったから。否、それもあるけど一番は、その茶碗があまりにも綺麗に ― 小さな破片に分かれずに ― 割れていて、思わず見入ってしまったから、かも知れない。

その後帰ってきた妻が茶碗を見て「割れちゃったんだね……」と寂しそうに言う。そりゃそうだ。その茶碗は新婚旅行で夫婦共々一目惚れして買ったものだったのだから。

その茶碗は、長崎県の利左エ門窯で焼かれた波佐見焼のものでした。

美しい鎬(しのぎ)と、吸い込まれるような綺麗なブルー。旅先の五島列島で見た様々なブルーの全てを含んだような色をしたその茶碗は、思い出と深く結びついたお気に入りの茶碗でした。

そう、割れてしまったからと言って、簡単に諦められるものではないのです。せいぜい数千円のものだし、何なら通販でも同じものは買えるかも知れない。でも、それは旅先で買ったその茶碗とは決して同じものではないのです。

そこでふと思い浮かんだのが金継ぎでした。こんなに綺麗に割れたなら、金継ぎで直せるんじゃないか?

ここ数年、金継ぎに取り組む人が増えているのは知っていました。

だからずっと気になってはいたのだけど、ちょうど良く金継ぎができそうな感じに綺麗に割れることってなかなかないんですよね。たいていは細かく割れちゃって繋ぎ合わせるのだけでも難しい。それに、そもそも割れること自体そんなに頻繁にないし…。

そんなこともあって、これも一つの巡り合わせだな、と思って金継ぎにチャレンジしてみることにしました。

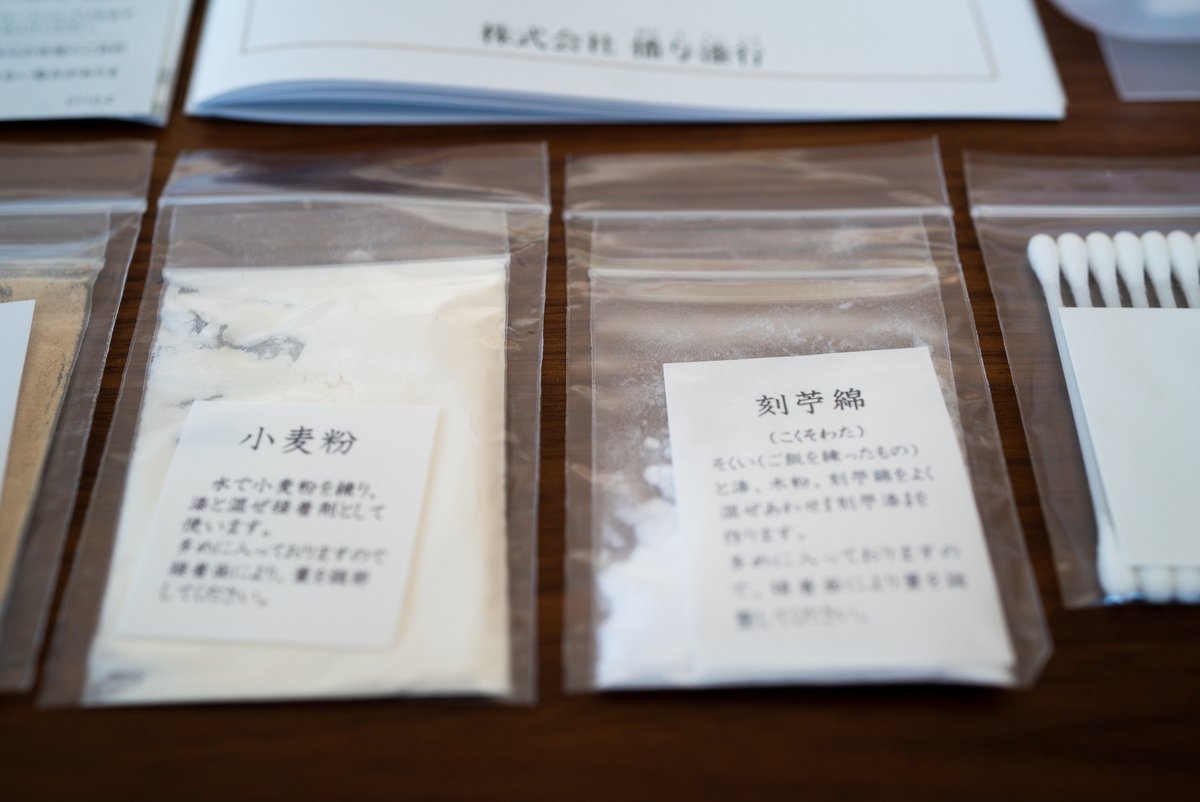

天然の漆、そして純金の金箔を使う本格派のセットです。

調べていると、どうやら接着剤と金色の合成漆を使った簡易的な方法(そしてかかる時間も圧倒的に短い。1日程度で終わる)もあるみたいだけど、どうせやるなら由緒正しく(?)やりたいし、何よりも、直した後はまた茶碗として日常使いしたいので、天然漆を使ってやっていくことにします。

さて、やると決めたものの、マニュアルを開いてびっくり。本格派だけあって、工程がこんなにたくさん!いや、そりゃそうかー…。

第1工程 漆固め

第2工程 接合(麦漆接着)

第3工程 刻苧付け

第4工程 錆漆付け

第5工程 錆研ぎ

第6工程 塗り

第7工程 塗りの研ぎ

第8工程 金粉蒔き

第9工程 金粉固め

基本的には塗って→乾燥、塗って→乾燥の繰り返しで、1回の乾燥に1~3週間くらいかかるので、全体で2か月から3か月はかかります。気長にやっていくとしましょう。

ということで、前置きが長くなりました。

金継ぎチャレンジ第1回、今回は第1工程をお送りします。

第1工程は漆固め。割れた断面に透漆(すきうるし。漆の木から採取した漆液を濾過・精製してできる透明な飴色の漆)を塗っていきます。この後の工程で破片を接着していくベースを作っていくわけですね。

マニキュア塗るのとまんま同じです。慣れてる人は違和感なくすぐできちゃうんじゃないかな。

一通り塗ったら、余分な漆はティッシュで吸い取ります。

最初は恐る恐るだけど、慣れてくると普通に楽しい。そして、塗っていく過程で断面を細かく観察しているうちに、その質感、手触り、形の一つ一つが親密に感じられてきて、愛おしいとさえ思えてくる不思議。

全体の工程からすると入口も入口、まだ早いでしょ、と笑われるかもしれないけど、本当です。これは楽しい…!!

段ボールの箱に入れて、1日程度乾燥させます。

ちなみに、乾燥に使う箱は「室(むろ)」と言って、本来は木箱を使うそう。追々書きますが、漆って、空気中の水分と反応して固まる(これを「乾燥」と表現している)ので、湿度を調整できる木箱が適しているんですね。だから、段ボールでも代用できるという訳です。

これで第1工程は終わり。準備から片付けまで含めて30分程度です。週末にちょっと手作業するにはちょうど良いボリュームです。

第2回に続きます。