睡眠と生活習慣病との深い関係

「最近、どうも調子が悪い…」

もしかしたら、それは睡眠の質の低下が原因かもしれません。現代社会において睡眠不足や睡眠障害は、まるで静かなるテロのように、私たちの心身を蝕んでいます。

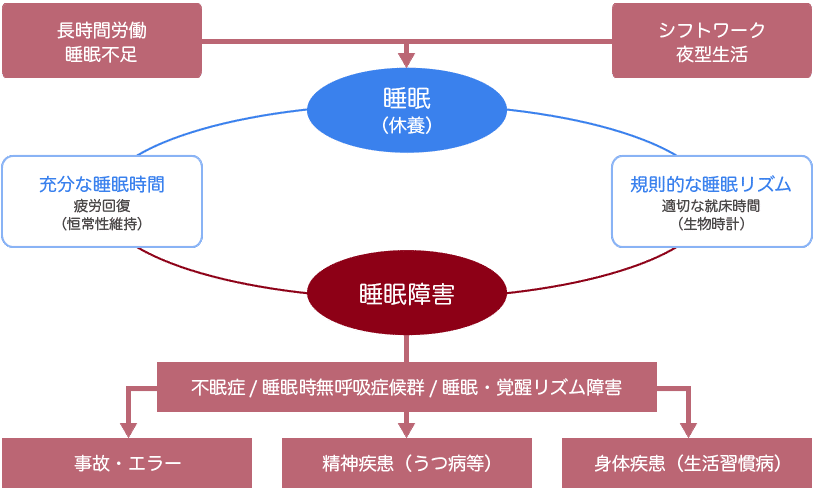

このnoteでは、質の悪い睡眠が生活習慣病のリスクを高め、症状を悪化させるメカニズムを徹底解説。睡眠問題の二つの側面「睡眠習慣」と「睡眠障害」に焦点を当て、具体的な対策と専門家への相談の重要性をお伝えします。

日本人は睡眠不足大国?驚愕のデータが示す現実

まずは、衝撃的なデータから見ていきましょう。

就労者の睡眠時間の国際比較

このグラフが示すように、日本人の睡眠時間は、国際的に見ても圧倒的に短いのが現状です。特に、家事や育児に追われる女性は、慢性的な睡眠不足に陥りやすい傾向があります。

「たったそれだけの睡眠不足で、何が問題なの?」

そう思われるかもしれませんが、睡眠不足は、単なる疲労感だけでは済まされない、深刻な影響を及ぼします。

睡眠不足が食欲を狂わせる!?ホルモン分泌の異常

慢性的な睡眠不足は、日中の眠気や意欲低下だけでなく、体内のホルモンバランスを大きく狂わせます。

例えば、たった二日間の睡眠不足(4時間睡眠)でも、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が亢進することが研究で明らかになっています。

つまり、睡眠不足は、まるで体内の食欲増進スイッチをオンにしてしまうようなものなのです。

その結果、過食や偏った食事が習慣化し、糖尿病、心筋梗塞、狭心症などの生活習慣病のリスクを高めてしまいます。

シフトワークは健康をむしばむ?体内時計の乱れという落とし穴

日本人の約2割が、交代勤務に従事していると言われています。

夜勤などで生活リズムが不規則になると、体内時計が狂い、健康に悪影響を及ぼすことは想像に難くないでしょう。

特に注意したいのが、夜間の食事です。

体内時計を調節する時計遺伝子の一つであるBMAL1遺伝子は、夜間に活性化し、脂肪を蓄積し分解を抑える働きがあります。つまり、「夜食べると太る」というのは、科学的に裏付けられた事実なのです。

夜勤中の間食は、まさに生活習慣病への近道と言えるでしょう。

睡眠障害は生活習慣病の温床?知っておくべき二つの脅威

睡眠習慣の問題に加えて、睡眠障害もまた、生活習慣病の発症に深く関わっています。

ここでは、代表的な睡眠障害である「睡眠時無呼吸症候群」と「不眠症」について解説します。

1. 睡眠時無呼吸症候群(SAS):呼吸が止まるたびに健康を蝕む

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。

呼吸が止まるたびに、体は低酸素状態になり、交感神経が緊張し、血管が収縮します。

その結果、酸化ストレスや炎症、代謝異常(レプチン抵抗性・インスリン抵抗性)などの状態が進み、5~10年後には、高血圧、心不全、虚血性心疾患、脳血管障害などの生活習慣病に罹患するリスクが大幅に高まります。

2. 不眠症:眠れない夜が招く、悪夢のような連鎖

不眠症は、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などの症状を伴う睡眠障害です。

慢性的な不眠は、交感神経の緊張、糖質コルチコイド(血糖を上昇させる)の過剰分泌、睡眠時間の短縮、うつ状態による活動性の低下など、様々な生活習慣病リスクを高めます。

研究によると、不眠症の人は、良質な睡眠をとれている人に比べて、糖尿病になるリスクが1.5~2倍も高いことが分かっています。

睡眠は生活習慣病の一つ?見過ごせない現代の健康問題

21世紀における国民健康づくり運動「健康日本21」では、「栄養・食生活の管理」「身体活動・運動」「禁煙・節酒」と並んで、「十分な睡眠の確保」が重要な目標として掲げられています。

不規則な食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒は、睡眠の質を低下させるだけでなく、生活習慣病のリスクを高めます。

つまり、睡眠障害は、生活習慣病の原因であると同時に、結果でもあると言えるでしょう。

睡眠問題は静かに、しかし着実に健康をむしばむ

日々の忙しさに追われる中で、睡眠時間は犠牲になりがちです。

しかし、長期的な睡眠不足や睡眠障害は、私たちの健康を大きく損ないます。

睡眠問題は、静かに、しかし着実に、心身の健康をむしばんでいくのです。

眠れない悩みを抱えたら?専門家への相談という選択肢

もしあなたが、睡眠習慣の問題や睡眠障害に悩んでいるなら、決して放置しないでください。

まずは、かかりつけ医に相談し、必要に応じて睡眠専門医の診察を受けることをお勧めします。

専門家は、あなたの睡眠状態を詳しく分析し、最適な治療法や生活習慣の改善策を提案してくれるでしょう。

まとめ:良質な睡眠は、健康への投資

「健康のために睡眠時間を確保しましょう」と言われても、忙しい現代人にとっては難しいかもしれません。しかし、睡眠不足や睡眠障害は確実に私たちの健康をむしばみます。生活習慣病のリスクを減らし、より健康的な生活を送るために、今一度ご自身の睡眠習慣を見直してみませんか?

このnote記事が、あなたの健康的な生活の一助となることを願っています。