孤高のリュート奏者からの金言【前編】

noteを初めて間もない時期に書いた、こちらの記事。

私が尊敬してやまない、9人のリュート奏者を紹介しています。

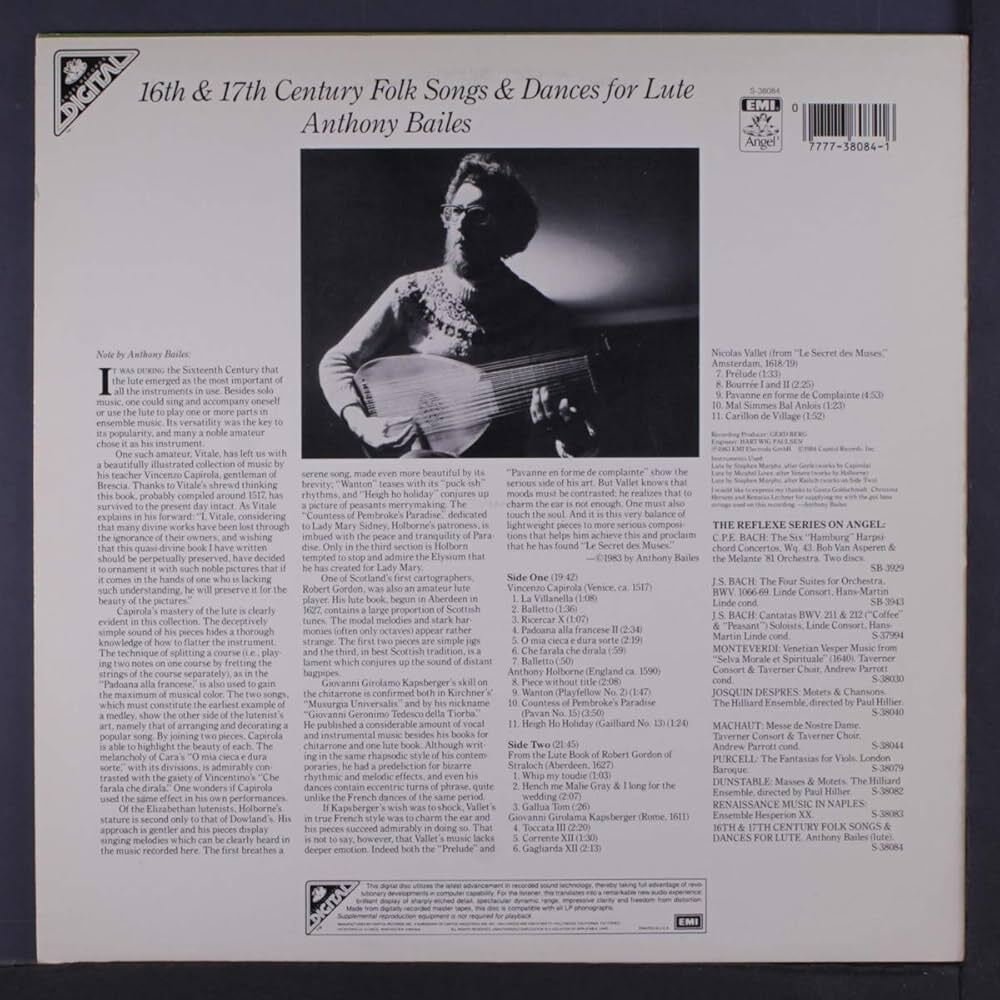

サムネ画像は私の師匠ホプキンソン・スミス氏ですが、9人の中で最初に紹介したアンソニー・ベイルズ氏こそ、私がリュート演奏への道に本格的に進むきっかけを与えたと言っても良い人物です。

精悍な、というより仙人のような風貌。リュート奏者としてのキャリアは優に半世紀を越えます。20世紀のリュート復興の第一人者であるダイアナ・ポールトン(1903-1995)氏に師事。

さらには、同じくリュート奏者である夫人(アンネ・ベイルズ)の母君は、同じく戦後のリュート復興の立役者グスタ・ゴールドシュミット(1913-2005)で、ベイルズ氏はアムステルダム音楽院での義母の職を継ぎ、そこでリュートを長く教えていました。

この人のリュートの演奏は、最初の一音から「グッと引き込まれる」ものがあります。ベイルズ氏をご存じでない方は、是非一度こちらを聴いてみて下さい!

いかがでしょうか?

リュートという楽器を心から愛しているのがひしひしと伝わるような演奏ですね。

演奏の素晴らしいことは誰しも認めるところながら、これまで来日経験がないこともあり、ベイルズ氏の名前は日本の一般のリスナーに広く知れ渡っているとは言えないのが残念でなりません。

その長いキャリアと広い交友関係から、まさにリュート界の生き字引的存在というにふさわしいベイルズ氏。

最近は演奏活動をセーブしつつ、特に17世紀のリュートに関する内容での講演・執筆活動に余念がなく、また各国のリュート団体の機関紙に、物故者への追悼文をたびたび寄せています。

「リュート界の森繁久彌」と勝手に呼ばせてもらっていることを、当のご本人はご存じないでしょうが・・

前述のように、長らくアムステルダムを拠点にリュートの指導にあたっていましたが、自身の健康上の問題に加えて、ソロ演奏に心血を注ぐという強い意志から、教官としての定年を前に教育活動の第一線から身を引いたのでした。その生きざまからして、まさに孤高のリュート奏者です。

私がヨーロッパへの留学を考えるにあたり、ベイルズ氏の存在が頭をよぎったことは間違いありません。そのときには既に、音大の教官を辞していたので、直接師事することは叶いませんでした。

ところがいざバーゼルに留学すると、その近郊の村にご本人が住んでいることが判明し、実演に接する機会はもちろん、街中ではプライベートの姿を見かけることもあり、これについては全くもって嬉しい誤算でした。

2012年にウィーンで開催されたリュート・フェスティバルではなんと、ベイルズ氏とともにソリストとして招待されることに。

当時まだ私は学生で、本当に驚きました。

ベイルズ氏と並んでソリストに自分の名前が!

このときにベイルズ氏が行ったリュートのリサイタルは、私が聴くことのできたあらゆるリュートの演奏会の中でも、とりわけ印象に残るものでした。

さらに期間中、ベイルズ氏の案内でウィーンの楽器博物館を巡り、16世紀から18世紀に造られたオリジナルのリュートを実際に目の前にしてご本人から説明を受けるという、得がたい体験もさせてもらいました。

ベイルズ氏は、自身のソロ録音を1枚1枚丁寧に仕上げて世に出してきたことからも分かるように、「音盤」の価値をとても大事にしています。

時には自分の孫ほどに年の離れた若手リュート奏者も含めて、同業者のソロ録音を進んで入手し、繰り返し聴いています。

自分の録音しか聴かない!というイメージは全くの思い込みでした。

「自分の演奏だけを指標にしていたら視野が狭まる。

年齢に関係なく、同業者の演奏から学ぶことは多い」

とはベイルズ氏ご本人の言葉。この謙虚さにはつくづく頭が下がります。

例えば私の1枚目のCDは、レーベルにご本人が直接問い合わせて注文。私はその時まだ留学前で、欧州では実質無名だったため、プロデューサーが驚いてわざわざ連絡してきたくらいです。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

先ほどの博物館ツアーのエピソードからも分かるようにベイルズ氏は歴史的なリュートの製作、及びその修復について詳しく、その件で個人的に相談したいことがあって、昨年秋にご自宅を初めて訪問しました。

ドキドキ・・

一対一で話すときのベイルズ氏は、こちらの予想よりはるかに饒舌でした。

さらに、実際に自身のリュートを別室から持ってきて、話題にのぼったダウランドの曲の一部を実演して、その解釈を披露してくれたのでした。

私が最初に聴いたベイルズ氏の演奏はそのダウランド、これは胸熱以外の何物でもありません!

別れ際に、私の2枚目のソロCDを進呈させてもらいました。

直後に英国リュート協会でのイベントでのリサイタルとレクチャーが控えていたベイルズ氏、「それが終わったらたぶん、ゆっくり聴けると思う・・」ということでしばらく連絡が途絶えたものの、年が改まって数日後に長文のメールがきて、開けてみると実に細部に渡る講評がびっしり書かれていました。それによると、音盤を最初から最後まで、数回に渡って繰り返し聴いてくれたとのこと。

ベイルズ氏の知性をうかがわせる、シェイクスピアの劇の一節を引用した件りもありました。

とにかく、そのあまりに的を得て、かつ示唆にとんだアドバイスの数々に、正直感動を覚えました。

しかもベイルズ氏からのメールには、我々後進に対しての「金言」ともいえる内容がたくさん綴られていました。

自分の憧れのリュート奏者に、ここまで書いてもらえるなんて・・

以来、そのメールを何度も読み返しつつ、日々の練習に励んでいます。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

自宅訪問の場でも、数々のアドバイスを頂戴しました。

その節々に、本当に良いリュート、そして良いリュートの音を長年追い求めてきた、求道者としての誇りを感じます。

リュートを愛する者ならば・・という前振りがあった後で、ベイルズ氏が私に向かって最後に微笑みながら、

「Never play Bach!」

ドキリ。。。

実に重い言葉です。

そして、他ならぬベイルズ氏がこれを言うとさらに深みが増します。

「リュートでバッハを弾くんじゃないよ」とは、これ如何に?

この孤高の巨匠の言葉の真意を、次の記事で深堀りしたいと思います。

どうか続編をお楽しみに!