私を編み直す『サウンドスケープ』とは何か②シェーファーの目と耳

前回の記事 ①自己紹介

《サウンドスケープ》を翻訳する

今では音楽領域のみならず日常でも使われていますが、あらためて《サウンドスケープ》という言葉は何を表しているでしょう。学術的な訳語には《音風景》や《音環境》が使われますが、一般的には詩的な《音の風景》が人気ですし、もちろんこれも間違いではありません。

ただ今回は、《サウンドスケープ》という考え方には《サウンド・オブ・スケープ/風景の音》だけでなく、もっと大きな視点があることをお伝えしたいと思っています。なぜならこの《世界の捉え方》は最終的に《沈黙》にたどり着くことが重要で、《音》は必須条件ではないからです。そこを無視してしまうと、提唱者であるカナダの作曲家R.M.シェーファー(以下、シェーファー)が70年代に提示した「音楽、サウンドスケープ、社会福祉」の意図が理解できない。本来は〈よく生きること〉に結びつくはずの《サウンドスケープ》の核心に触れられないからです。《音の表象》だけで終わってしまうのは非常にもったいない。

日本に初めて《サウンドスケープ》が紹介されたのは1986年、筆者が大学4年生の時でした。米ソ冷戦構造や環境破壊が背景にあった1977年に、シェーファーは著書『Tne Tuning of The World』を通して、音楽の内側から新しい世界の捉え直し、関係性の編み直しを提唱します。その邦訳本として『世界の調律~サウンドスケープとは何か』(訳者:鳥越けい子他 平凡社)が80年代半ばに出版されました。当時の日本は世界第1位の経済大国、金満主義とも言えたバブル全盛期です。土地の再開発で環境は破壊され、一方で潤沢な予算を背景に民間主導の芸術文化や思想が花開いていました。主に西洋の海外芸術も日々紹介されていました。《音》や《聴覚》から社会や環境を捉え直すサウンド(スケープ)・デザインの機運も高まります。文末に記しますが、1920年代のエリック・サティ《家具の音楽》を出発点とする環境音楽やアンビエントミュージックが紹介されたのも同じ頃です。

この『世界の調律』は一時期絶版となりましたが、《サウンドスケープ》思想の原典として2022年に翻訳はそのまま新装版が出版されました。新装版の帯には『森羅万象に耳を開け!聴く力を取り戻せ!』と力強く記されています。現代の人にはオーディズム(聴能主義)的な印象があるかもしれませんが、冒頭でご紹介したようにこの著書は《沈黙》で終わるのです。さらに2021年にシェーファーが逝去し、公表された事実を知ると言葉の印象が大きく変わります。

ちなみに本文内では《Sonic Universe!》という短い一文が《鳴り響く森羅万象に耳を開け!》と翻訳されています。この言葉はシェーファーの思想の核心として、実際にシェーファーと親交のあった鳥越氏が見事に翻訳されていると思います。「今なら”全身をひらく”だろう」と、2022年のサウンドスケープ協会主催のシンポジウムで語られたご本人の言葉を補足しておきます。

シェーファーの目と耳

2021年夏、シェーファーは88歳で逝去されました。

当時、筆者は9月に開催される東京都芸術劇場社会共生セミナー『もし世界中の人がろう者だったら どんな形のオンガクが生まれていた?』に登壇予定で、音のない世界に向けた《サウンドスケープ》解説の資料づくりの最中でした。《沈黙》にたどりつくこの世界の捉え方は、もちろん《ろう者のオンガク》とも親和性が高いのですが、これについては別回で詳しくお話したいと思います。

シェーファーが『世界の調律』の最終章で記した《沈黙》は、ヨガ哲学だけでなく、そもそも「音のないオンガク」を学問とした中世リベラルアーツの『天球の音楽/ムジカ・ムンダーナ』からも影響を受けています(氏が”現代のルネッサンス人”と評される理由のひとつもここにあります)。しかもそれだけではなかった。現地メディアの追悼記事で、《サウンドスケープ》を理解する上で重要な事実がいくつか公表されました。何よりも《Sonic Universe!》とは、シェーファーにとっても自分を編み直す、語り直すなかで気づいた新しい世界だったと気づきました。

まず、シェーファーには生まれながらに重い視覚障害があって、子どもの頃に片方の目を摘出していたこと。しかし幼い頃から絵の才能があって画家志望だったこと。10代半ば、目を心配する大人たちの反対もあり、夢を諦めて美術学校から音楽学校に移ったこと。幼い頃からピアノの練習は好きではなかったけれど、歌うのは好きだったこと。船乗りのアルバイトをしていたこと。若い頃、参加型アートや現象学がさかんだったヨーロッパに渡ったこと。臨終間近、音楽仲間たちが彼のベッドを囲み演奏をすると手で応えたということ。音楽家としての人生を〈よく生きた〉ということが解ります。

それらの事実は、2011年から始まった実践と研究の中で生じた「問い」を見事につなぎ合わせてくれました。そしてシェーファー自身が、画家から作曲家へと自らを編み直していく中で、《サウンドスケープ》という響き合う森羅万象を「目と耳で」発見していったのだと気づきます。

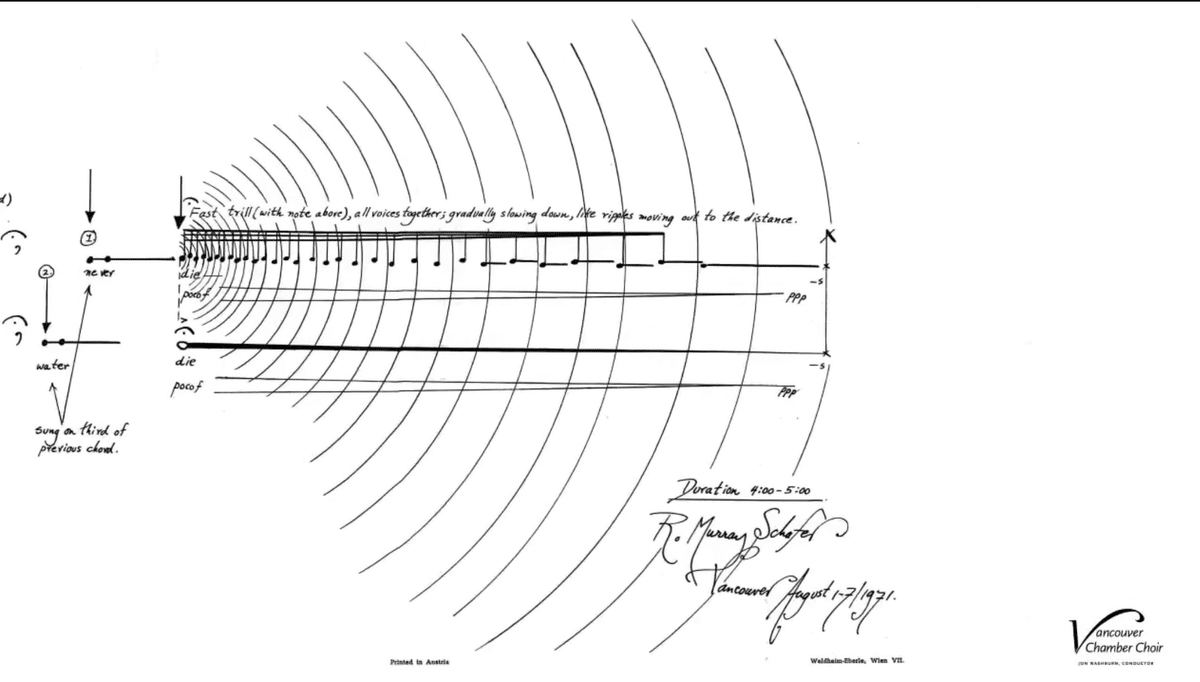

なぜ《サウンド・オブ・スケープ》ではなく《サウンドスケープ》なのか。ここにはシェーファーの共感覚的な知覚の使い方も内在しています。耳でみる、目できく。画家であり作曲家でもある。美術と音楽の境界に立ち、全身の知覚を世界と響き合わせていく姿勢は、現代アートに位置する《サウンド・アート》とも呼応するでしょう。バウハウスの教育方法にも共感していました。美術から自らを編み直してオンガクへとたどり着いた初期のシェーファーの楽譜は絵画のように美しい。例えば「水の変容」にオンガクを見出し楽譜に写し取っていきます。障害のある目を補うようにひらいた耳で、芸術家としての唯一無二の世界に出会っていくのです。

シェーファーにとっての《沈黙》とは《無音》であるだけでなく、光の三原色から生まれる《透明》な世界でもあったはずです。芸術を追究した先に生まれる《普遍》と言い換えてもよい。つまり、シェーファーにとっては音も色も同じことなのだと思います。だから『世界の調律』の序章では『音の調査研究はすべて沈黙をもって終わらなければならず、~中略~それによって何よりも抒情的性格をそなえたこの本の全体がうまく統合される』と書いています。シェーファーにとってこの本は、哲学書や学術書ではなく、言葉のオンガクだったのでしょう。

日本では明治期以降に輸入した《音/Sound》と《音楽/Music》が150年経った21世紀の今も曖昧に使われ続けています。「サウンド・オブ・ミュージック」や「サウンド・オブ・サイレンス」とは何か、その意味について、特に音楽を専門に学ぶ人は深く考えてみる必要があります。

『世界の調律』10章《知覚》には、サウンドスケープは《場の関係性》、つまり世界の在りようだと記されています。文化や個人の知覚と深く関係する。ですから《サウンドスケープ》という言葉は《サウンド・オブ・スケープ》ではなく、サウンド(聴覚・耳)とスケープ(視覚・目)、両者が同等に響き合っているのです。それはつまり「知覚の使い方」でもあります。

ですから《Sonic Universe!》の文末の《!》は、「開け!」という他者への呼びかけであると同時に、視覚に障害があったシェーファー自身の内側から湧き出した喜びや驚きも表していたはずだと思います。ヘレン・ケラーが《水》から世界を発見して『Water!』と叫んだ時のように、シェーファーも《水の変容》の中に自身の目と耳で《美術と音楽の境界》を発見しました。世界と自分のピントが合った瞬間、生命の喜びです。

だからシェーファーは自らの障害も重ね合わせ、『世界の調律』の序章で「音楽、サウンドスケープ、社会福祉」の道筋も提示したのだと思いました。実は、この一文は筆者にとってずっと謎でもあったのです。文脈的に《社会福祉》の使われ方が唐突な印象で(しかも具体的な説明は一切なく)、なぜ序章に章立てされているのか、その意味をずっと考えていました。しかし2024年現在、4歳から始まる自身の音楽人生をふりかえると、見事にこの道筋をたどってきたとも感じています。

筆者が2011年~13年まで籍を置いた弘前大学の今田匡彦教授は、シェーファーと共に日本の子どもたちに向けた100の課題集『音さがしの本 リトル・サウンド・エデュケーション』を出版しました。実はこの課題の1割以上に《目の見えない人》が登場します。初めは聴覚をトレーニングするために視覚をふさぐと考えていましたが、2021年以降は、シェーファーは自らの障害を出発点に未来の《社会福祉》の在り方を子どもたちに託したのだと捉えるようになりました。このことも、また別の回で詳しく取り上げたいと思います。

***おまけ***

シェーファーの思想や《サウンドスケープ》を日本にはじめて紹介したのは作曲家・芦川聡さんでした。『世界の調律』の翻訳メンバーでもあった氏は、残念ながら若くして事故で急逝されます。芦川さんは、筆者が1987年に《一芸入社》で就職したセゾングループ文化を牽引されたひとりでもありますが、残念ながらお会いすることは叶いませんでした。貴重な遺稿集は『世界の調律』の翻訳者を中心にまとめられ、同じく1986年に『波の記譜法 環境音楽とはなにか』(TBSブリタニカ)として出版されています。当時、オンガクの最先端を見つめていた芦川氏にご興味のある方はぜひお読みください。サウンドスケープ研究にとっては言うまでもなく必読書です。