はじめに

年のはじめにすることは

一年の初めに、今年こそはと思うものの代表が「日記をつける」でしょう。多分異論はないはず(笑)。

数年前に模型制作に戻ってきてから、つらつらと自動車模型を作りつつ、たまに(そのころはまだ)Twitterにぽつぽつ投稿したりしておりましたが、なにしろ140文字って短い。

Instagramにも上げてみたりしても、写真と文章が分離しているので説明文的なものを付けづらい。

そんなわけで、3年も前に登録していたNoteにいまさら記事を書き始めたわけですが、実は登録していたことをすっかり忘れており、新たに登録しようとして既に登録していたことを思い出す始末。

そしてこの記事は、「年の初めの日記をつけるぞ」的なものは「三日坊主」と密接に結びついていることに異論はないでしょうが、それをなんとか乗り越えていこうという決意表明の文章でございます。

自動車模型をつくってます

昨年作ったものの中で、一番手をかけたものが、こちらのフィアット バルケッタ。フジミさんのキットをベースにしています。

オレンジの方がほぼキットそのままで、シートやドアのインナーパネルなどだけ作り直したもの。ブルーの方は前後バンパー、ホイールなども作り直した後期型になります。

さて、ここで一口に「作り直し」といっても色々と方法はあるわけです。伝統的なのはパテを盛ってひたすら削っていく方法、というか、ずっとその方法しかできることがなかったわけですが、1年半ほど前に3Dプリンターを購入してから色々と劇的に変わりました。

現在主に使っているのは久宝金属製作所さんの「Qholia」。実際のところかなりの投資になるので及び腰でしたが、今となっては全く後悔のない選択でした。

Qholiaは熱したフィラメントを積層していくいわゆる「FDM」タイプと言われる3Dプリンターです。レジンに紫外線を照射しながら積層していくタイプもありますが、レジンやそれに付随するアルコール等の取り扱い、造形後の作業量等と比べて今はFDMプリンターを主に使っています。

レジンプリンターの方がFDMプリンターに比べて造形の自由度は高いうえに量産性も高いのですが、既存のプラモデルの一部のパーツを置き換える場合、どうしても合いを調整するために何度か微調整を繰り返すことになります。そういうことをする上ではFDMプリンターの方が、作業の繰り返しスピードが速く都合よかったわけです。

Qholia の利点はなんと言っても高精度。最近登場しているFDMプリンターをみていると、トレンドは「大型」「高速」のようです。自分にはそのどちらもイマイチアピールしないので、新機種のニュースを見てため息をつくこともなく過ごしているわけです。

現在常用しているノズルは0.2mm。積層ピッチは0.04mmとしています。スライサー設定には0.025mmという積層ピッチも選べるのですが、0.025mmでは安定性は今一歩。0.04mmでは今のところほとんど失敗はなく造形できています。Qholiaには0.1mmノズルもありますが、試してはみたいものの、色々とシビアなのは想像に難くなく、まだ手を出してはいません。

もう一つ、既存のプラモデルのパーツの一部を置き換える作業に非常に役に立つハードウェアが3Dスキャナー。現在は Revopoint Mini を使っています。

もっと高価で、もっと高精度のスキャナーはありますが、目的として置き換え元のサイズを測定するということが主なので、十分すぎる結果が得られます。

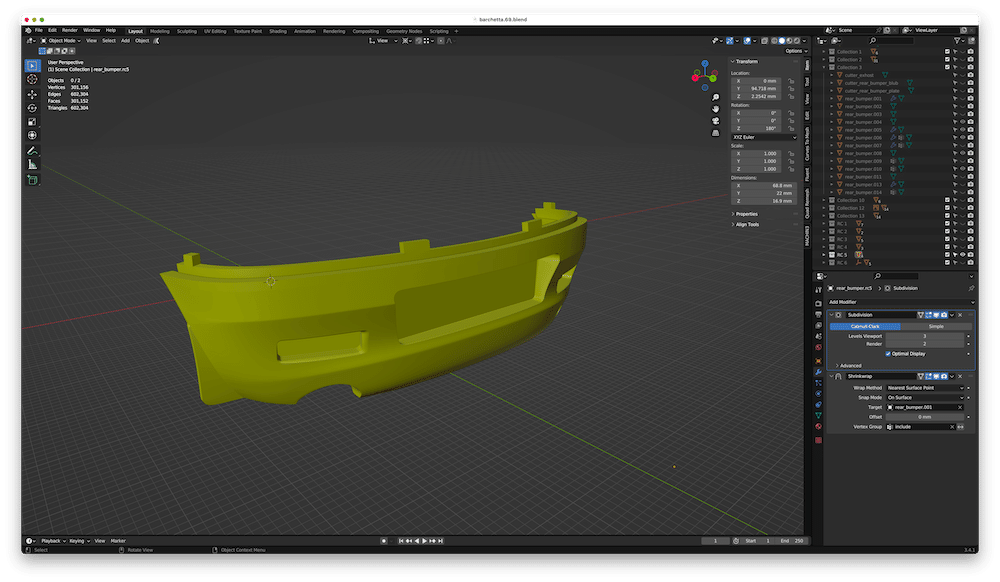

そして3Dプリンターに出力するためにはまず3Dモデルを作らないといけません。現在は Blender を使っています。

3DプリントするならCADのほうがいいんじゃないのとよく言われますが、設計図が既にある場合は圧倒的にCADの方が楽です。しかしながら、ざっくりとした三面図か、実車の写真しかないというような場合、試行錯誤のスピードはBlenderのようなポリゴンモデラーの方が自由度があります。まあBlenderで作業していると何度も「CADならこういうこと楽だよね」という場面に出くわしますが、その都度色々なプラグインに助けられてなんとかなったりしています。ずっと3DCG関連の仕事をしてきましたので、いざとなれば自分でプラグイン書いたりすることもできる点は私にとってはかなりの利点です。

最近CAD系で面白そうなのは Plasticity 。

まだ全く触れていないのですが、Rhinoceros 等のNURBSモデラーと比べてどんな感じなのか興味のあるところ。まだリリースされて間もなくガンガンバージョンアップしている最中のようなので、もうすこし機能的に落ち着いてきたら試してみたいところです。Blenderで一回作ったものを Plasticity で清書(?)するみたいなことをしてみてもいいかと思っています。

今とこれから

最後に現在進行中のプロジェクトのさわりを。

イギリスのクラシックカー Triumph TR6 を作っています。完全フルスクラッチ、フル3Dプリントとなっています、ドアハンドルとかシフトレバーなどの超細かい部品はレジンで作った方が良さそうではありますが、今のところフルFDMプリントとなっています。

エンジンレスの状態で現在約80パーツ。一応この段階で組み上がるレベルに達したので、一度塗装してちゃんと完成品を作ろうかと思っています。ここまで来ればあとは普通のプラモデルを作るのと同じ作業ですからね。

エンジン等を付けたエンスーモデルも作りたいですが、TriumphはTR3の古いキットがあるだけで他には市販されていませんから、TR4 / TR5 / TR6 / TR7 / TR8 と全部作って行きたいと思っています。

作りたい市販キットはかなり積まれている上に、歴代のGolfを全部作りたいとか、コンセプトカーしか存在してない車を作りたいとか、バイクですが歴代のVespaを並べたいとか、野望は色々とあるのですが、ジリジリとしか進まないので、1年の初めに野望を再確認しつつ、お雑煮を頂こうかと思います。

では、また。