影の最高神『デヴィ・シャクティ』

前回の投稿はこちら ↓

前回投稿では南インドにおいて卓越する女神信仰と、その象徴としてのコーラム(ランゴーリ)吉祥チャクラについて取り上げたが、この女神信仰は、ヨーガ思想の中でも重要な役割を担っている。

ヨーガ・チャクラにおけるクンダリニーについては、以前の投稿『聖別する蓮華輪とヨーガ・チャクラ』でも軽く触れているが、この思想は、女神達の生殖力(あるいは活動力)をコスミック・エナジーとして神格化した、デヴィ・シャクティへの信仰と密接に結びついていた。

それはある意味、ヒンドゥ教の隠れ最高神と言ってもいいかも知れない。

クンダリーニ・ヨーガはヒンドゥ・タントラ教典に由来している。それによれば、私たちは目に見える身体と重なる形で、微細身と呼ばれる目に見えない霊的身体を持っている。微細身の背骨にあたるスシュムナー管に沿ってイダーとピンガラという二本のナディが通っていて、それら三本の脈管を結ぶように7つのチャクラが段階的に並んでいる。

一番下のムーラダーラ・チャクラにはリンガが存在し、それを三回半巻く形で、クンダリニーと呼ばれる蛇の姿をしたシャクティ女神が眠っている。

このクンダリニー・シャクティがヨーガの実習によって覚醒し、各段階のチャクラを開きつつナディを駆け上がり、頭頂部のサハスラーラ・チャクラ(あるいは額のアジュニャー・チャクラ)に住まうシヴァ神と一体化した時、瞑想者の意識は至高神と合一し、モクシャが成就すると説明されている。

シヴァ神は全ての男性神を象徴し、クンダリニー・シャクティは全ての女性神を象徴するとも言う。

シャクタ派においては、この男性原理と女性原理の結合によって初めて、この現象世界の全てが展開するとも言われる。そこで主導的な役割を果たすのはコスミック・エナジーとしての女神であり、男性神はあくまで受身に過ぎず、世界の展開力である女神の働きかけがなければ、動く事さえできない。

同様に、大宇宙マクロコ・スモスのひな型である人の身体を祭場とするヨーガ行道においても、デヴィ・シャクティ無しでは求道者はモクシャに至ることは決してできないのだ。

ここでチャクラと呼ばれる霊的センターは、その名が示す車輪ではなく蓮華の形として描かれる。これは車輪と蓮華の同一視である、と以前に指摘したが、ヨーガにおけるデヴィ・シャクティ優位の思想が、より女性性を強調する蓮華を採用させた、という流れがあったのかも知れない。

この様な女神の活力に対する信仰は、遠くインダス文明に見出される地母神信仰に発すると言われ、父系社会のアーリア文化に対する、母系社会の先住民文化の復権とも位置付けられるだろう。

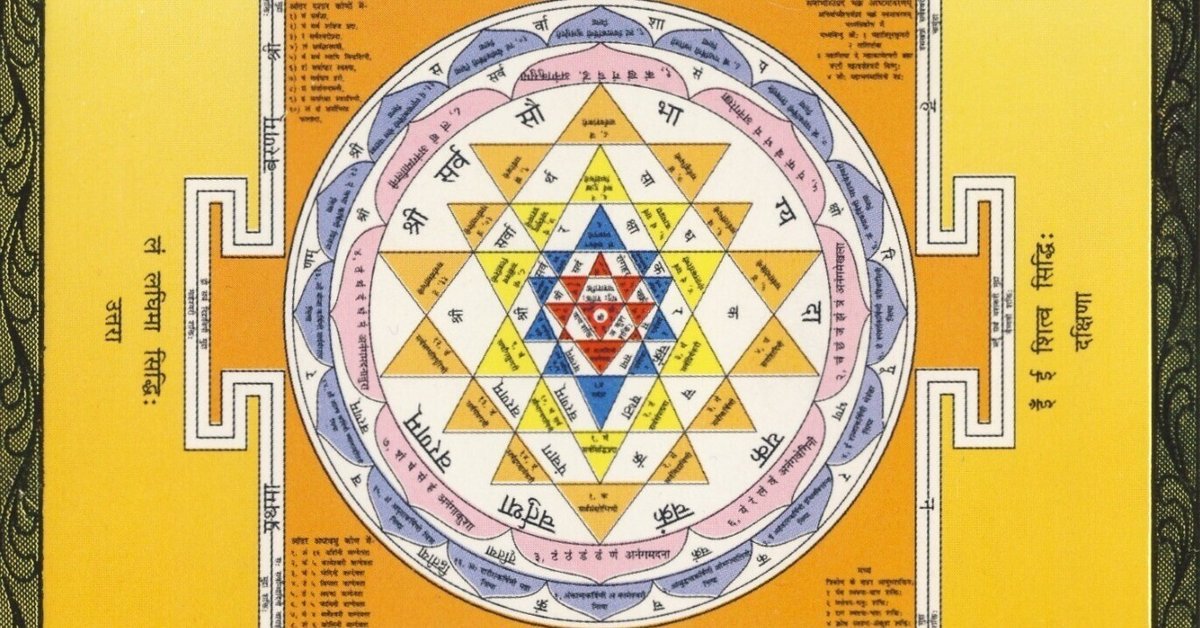

このデヴィ・シャクティを具象化した、シュリ・チャクラと呼ばれる聖なる図形がある。ヤントラとは器具あるいは道具を意味し、シュリ・チャクラは大女神の神威よって人々の日常を守護するべく作られた聖マンダラなのだ。

その形は女性原理を象徴する下向きの5つの三角形と、男性原理を象徴する上向きの4つの三角形によって構成され、その周りを二重の蓮華輪が取り巻いた美しいチャクラ・デザインを形作っていた。

後に訪ねたウッジェインのハルシッディ寺院で、私はドーム天井に描かれた美しいシュリ・チャクラを実見している。それは聖別する結界としての傘蓋と蓮華輪が、シュリ・チャクラと三つ巴で融合した生きた実例だろう。

一説によると、このシュリ・チャクラ・ヤントラが持つ特徴的な輻輳デザインは、シュヴェタシュヴァタラ・ウパニシャッドにその起源が求められると言う。

最初に、シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド(SU)という非常に初期のテキストでの言及を示すことにより、古代におけるシュリ・チャクラの起源について探ります。

~中略~

ヴェーダ時代後期に属していた賢人シュヴェーターシュヴァタラは、そのウパニシャッドの中で、時間(kāla)または自然(svabhāva)、必要性(niyati)、偶然(yādṛcchā)、またはプルシャ、のどれがこの現実の主な原因であるかと設問に対して、謎の言葉で答えます。

「それは(車輪のように)3つのタイヤと共なるひとつのリム、16の端、50のスポーク、20のカウンター・スポーク、8本の6セット、1つのユニバーサル・ロープを持ち、3つの道と2つの見解から生じる幻想と共にあります。 SU 1.4」

ここに見られる、意味深な「数」たちが輻輳する謎に満ちた車輪世界の寓意こそが、同じように輻輳するシュリ・チャクラの起源だと言うのだが、シュヴェタシュヴァタラ・ウパニシャッドのこの一節に関しては、以前『ヴィシュヌ神の原像とスリヤ・チャクラ』でも取り上げている。そこでは、

この詩節は、回転する車輪としての世界創造を、シヴァ神(ブラフマン)の顕現または投影と想定しています。

という解説を紹介していた。

この辺りは情報ソースのスタンスにより、いわゆる不二一元論と二元論の問題でややこしいのだが、要はこの世界の展開の主因をどこに求めるかという話で、展開する『車輪世界』を男性神シヴァ・ブラフマン自身の顕現と見るか、あるいはシヴァ・ブラフマンと現象世界を一旦は切り離して、車輪世界の起動因をデヴィ・シャクティに求めるか、という事なのだ。

(この辺りの消息は、第五章で取り上げるサーンキャ思想におけるプルシャとプラクリティとの関係性とも深く関わってくる)

どちらにしても、古代インド人の思想家たちはこの大宇宙・世界を回転する車輪が展開するイメージとして把握し、その起動因をデヴィ・シャクティに求めた時それはシュリ・チャクラのヤントラで表象された、という事で間違いないだろう。

シュリ・チャクラのデザインにおいて中心点に打たれた『ビンドゥ』は男性神と女性神の結合(受精)を意味し、男性神自体も決して蔑ろにされている、という訳ではない。がしかしそこでの主役は飽くまでも女神のシャクティである、という事なのだ。

前述したクンダリニー思想において、体内の霊的センターが車輪と呼ばれるのも、そもそもはこの車輪世界の動因としてのデヴィ・シャクティが投影されているとも考えられる。

大宇宙マクロコスモスの動因であるデヴィ・シャクティは、ミクロコスモスである人間の身体の中でも当然の様に働いている訳だ。

それを象徴するかの様に、シュリ・チャクラをサハスラーラ・チャクラの位置に掲げた下の様な絵柄も存在する。これは最高位のサハスラーラ・チャクラが本来的にシュリ・チャクラの輻輳したイメージから発していた、と考えると腑に落ちる。

この絵柄は、まさに影の最高神シュリ・チャクラのステータスを如実に表していると言えるだろう。

デヴィ・シャクティは様々な呼称で称えられるが、そのひとつがラリータ(Lalita)だ。これは『遊戯』を意味し、母がわが子と戯れ遊ぶイメージを持っている。この文脈に従えば、現象世界の諸相はまさに創造の母なる女神の『遊戯三昧』する姿そのものなのだった。

更に調べていくと、実はシュリ・チャクラ・ヤントラには立体版も存在し、それはマハメル(聖メール山)という異名で呼ばれている事が分かった。

このメル・チャクラの構成は一見してどこかで見たことがある、と思って考えてみたら、それは有名なボロブドゥール寺院の姿と酷似していた。ボロブドゥール遺跡は密教思想を具現化したものと言われており、仏教タントラとデヴィ・シャクティ信仰の相互連関という視点からもとても興味深い。

前述したようにシュリ・チャクラの中心点にはビンドゥという一点が置かれ、それは宇宙創造の起始点であり神的な精子と卵子の結合を表している。これはボロブドゥール遺跡の頂上中心にインストールされた大日如来に、完全に対応するものだろう。

この大日如来は別名『大光明遍照』とも呼ばれ、本来的には世界をあまねく照らしだす太陽の光照作用を神格化したものとされ、あるいは世界の根本因であり世界そのものであり、「万物の慈母」とも称えられている。

そもそもメール山とは、仏教も含めた汎インド教的コスモロジーにおいて『世界の中心』に聳えるとされる聖山であり、それがシュリ・チャクラと同一視されているという事は、デヴィ・シャクティこそがこの現象世界が展開する主因にして中心の原理であるという思想をよく表している。

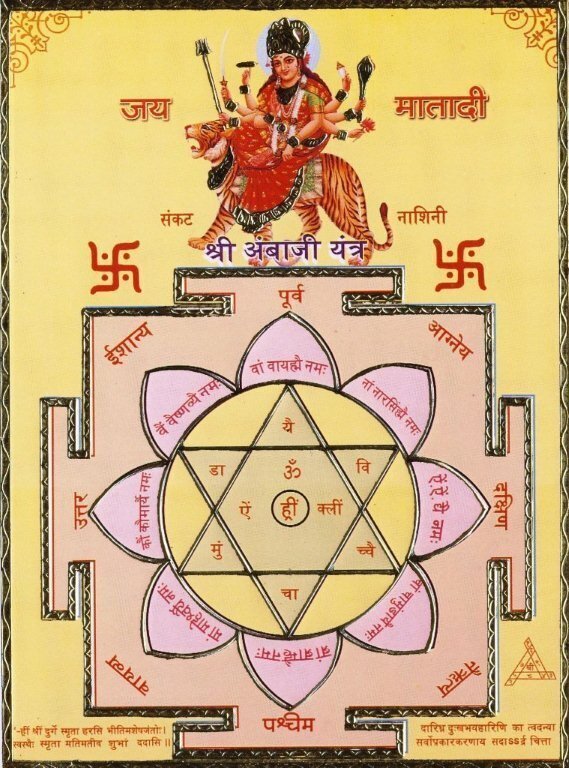

以前に取り上げたバラジー・ヴェンカテシュワラ神の思想的背景にもあったが、特に南インドにおいて、ブラフマーとヴィシュヌとシヴァの男性三神が融合したトリムルティと、それぞれの神姫であるサラスワティとラクシュミとパールヴァーティ(あるいはドゥルガー、カーリーさらに土着の無数の女神たち)が融合したデヴィ・トリムルティが、男性原理と女性原理を象徴しつつ結合し大宇宙の至高神となる、コスミック・エナジーの信仰が著しく発達していた。

それを端的に象徴するひとつの基本図形が、六芒星だ。

これは複雑に錯綜するシュリ・チャクラの形とその理念を、男女神を表す二つの相対する三角形によってシンプルに抽出したものだが、逆に基本の六芒星からシュリ・チャクラが派生したとも考えられる。

そこでは下向きの三角形が女性神を表し上向きの三角形が男性神を表すとされ、同時に前者が天界から降る神の恩寵を、後者が地上に住む人間の神への希求を表し、その両者が二つながらひとつに融合し一体化した時、初めて大いなるサマーディが成就するという。

このあたりは前述したクンダリニー思想と全く重なるが、ここでは男性神はあくまでも「従」に留まり主である女神を希求するという形で、真実の最高神が、実は女性原理であることが見事に暗示されているのだった。

この六芒星ベースのモチーフは、様々な神々のヤントラとして、ヨーガ・チャクラのシンボルとして、さらには密教の曼荼羅としても大きく展開していく。

六芒星が南インドの女神信仰を象徴するコーラム(ランゴーリ)の基本モチーフだった事は、前回投稿で言及した通りだ。

その時も指摘したが、この六芒星の三組の対角を線で結べば、それはインダスの印章文字を表している事に気付くだろう。このデザインは最もシンプルかつ基本的な吉祥チャクラ紋様として、現代にいたるまで脈々と受け継がれているという事実がある。

男女神の交合と神人合一を象徴する六芒星のデザインと、それを内包したシュリ・チャクラのデヴィ・シャクティ信仰は、その後北インドをも席捲し、男性原理が優先したアーリア・ヴェーダの世界を飲み込んでいった。

現在インドで見られるヒンドゥ教は、ほとんどその全てがこのシャクティ信仰の洗礼を受けたものだと言っても言い過ぎではない。

古くはインダス文明期にまで遡れる地母神信仰に起源するデヴィ・シャクティによって神々が統一された時、それはかつて進撃する男性神インドラによって征服されたドラヴィダ先住民の宗教思想が、ついに完全なる復権を遂げインド世界を取り戻した瞬間だったのかも知れない。

次回の投稿はこちら ↓

マガジン全体の総目次はこちら ↓