#74 Canva×Padletで保護者参加型の授業デザイン~ICTで架け橋をつくる~

どうも。こみっくです。

今年度、「保護者参加型の学級経営」を意識してクラス作りをしています。

詳しくは渡辺道治先生著作の「BBQ型学級経営」を読んでください。

以前に比べて学校現場にもICTツールが多く使われるようになり、授業の在り方が大きく変わってきました。

それは、授業デザインそのものを大きく変えることにもつながり、以前は表現できなかったようなことまで子どもたちがクリエイトできるようになりました。

今回は「保護者参加型の学級経営」の一環としてCanva×Padlet活用の実践を紹介しようと思います。

単元は2年生国語の「ロボット」(光村図書)。

今回の実践のイメージは「ICTツールで学校と家庭を繋ぐ架け橋をつくる」です。

①まずは教科書を読み込む

ICTを使った授業をしていて特に大事したい視点。

それは、まずは教科書の内容をしっかりと読み込むということ。

ICTというデジタルの側面だけどんどん取り上げていく。

単元の最初からCanvaをフル活用!

ではなく、まずは学びの土台となる教科書の内容理解が必須です。

そのために、黒板、教科書、ワークシートなどのアナログな方法での学びを進めていきます。

そのうえで、単元のゴールを子どもたちに提示します。

今回であれば「あったら助かるなと思うロボットを考えよう」です。

そして、クラスの中で最も「あったらいいなと思うロボットは何か」を決める【ロボ-1グランプリ】をするよ。と伝えました。

それでは実際にどのようにしてロボ-1グランプリを行ったかについて書いていきます。

①Canvaのマジック生成で理想のロボットをクリエイト

教科書を十分に読み取った上で、ワークシートに「あったらいいな」と思うロボットの特徴をまとめていきます。

ここまでは鉛筆とワークシートで進めていきます。

ただ、「自分の理想のロボット」を絵で描く。

これがなかなか難しいんです。

そこで、Canvaのマジック生成を使います。

子どもたちはワークシートに書いた「理想とするロボットの特徴」をプロンプトとして打ち込んでいきます。

何回かその作業を繰り返した後に、自分が思うロボットが完成したら以下のようにCanva上でワークシートに記入します。

上部分がマジック生成で作成したロボットの画像。

下部分には手書きのワークシートを画像で添付します。

もちろん、タイピングでロボットの説明も可能ですが、2年生段階でのタイピングの力量やスピード感のことを考慮して今回はこのような形にしました。

これでCanva上での作業は完了です。

②できた作品をPadletにアップロード

ここからはPadletの出番です。

あらかじめPadletの「ウォール」を用意しておきます。

そこに子どもたちが自分の作品をアップしていきます。

このように、作品全体が一覧で見やすくなるのがPadletに貼り付けるメリットといえるでしょう。

これを子どもたちには「エントリーシート」と伝え、一つひとつの作品にエントリーナンバーをふります。

ちなみに、このPadlet上ではだれがどんなロボットを作ったかというのは表示していません。

Padletではこちらの設定によって、投稿者(子ども)の名前をブラインドできるのです。

このようにしたのは、友達の名前を見て投票する作品を選ぶのではなく、作品そのものの魅力を見て選んでほしいと思ったからです。

また、得てして子どもたちは「できた画像」によって投票をしてしまいがちです。

そうではなく、見てほしいのはそのロボットが「いつ・どのように・役に立つのか」ということを書いている手書きワークシートの方です。

その視点を持って作品を選ぶよう声掛けをしました。

③Formsを使って投票する

作品を3つ選んだらいよいよ投票です。

今回はFormsを使いました。

Padlet上には「いいね」のリアクションボタンがあり、その数によってグランプリを決めるという方法もありましたが

①ひとり3票までという制約ができない

②いいねが少ない子は目立ってしまう

③発表までの途中経過が分からないのでドキドキ感が楽しめる

という理由からFormsでの投票を選びました。

Formsは至ってシンプル。

番号を3つ選ぶだけ。

子どもたちにはここから投票をしてもらいました。

④学級通信で保護者に発信する

ここからが今回最もお伝えしたいことかもしれません。

今紹介したPadletとFormsのQRコードを学級通信に添付して配布しました。

「ロボ-1グランプリ開催します!」とやや大げさに宣伝してしまいましたが。(笑)

①保護者のスマホでPadletにアクセスしていただく

②作品を3つ選ぶ

③FormsのQRコードから投票していただく

と、手順は子どもたちと同様です。

学級通信を配るや否や子どもたちは「絶対投票してもらおう!」「早くこのお手紙渡したい!」と前のめりになって話を聞いていました。

ちなみに、Padlet上にアップされている作品は前述した通り、投稿主の名前が載っていないので「お家の人に僕の作品どれやと思う?」とクイズをしてごらん。と伝えています。

ここのワクワク感も大切にしたいですよね。

そして、保護者の方に見て頂くPadletとFormsにはひと工夫をいれています。

この後⑤・⑥で紹介します。

⑤Padletの作品にコメントを打てるように

実はこのPadlet上でコメントを打てるようにしています。

子ども同士のコメントもできますが、今回はお家の方にもコメントを打っていただけるようにしました。

つまり、教室を飛び越えた交流が可能なのです。

普段なかなか学校に来られる機会がない保護者の方にとって、子どもたちはどのような学習をしているかというのは見えにくいもの。

だからこそ、このような形をとることでただ見るだけでなくコメントを打って保護者の方が授業に参加しているような…そんなが機会が持てれば。

そんな思いを持って取り組んでみました。

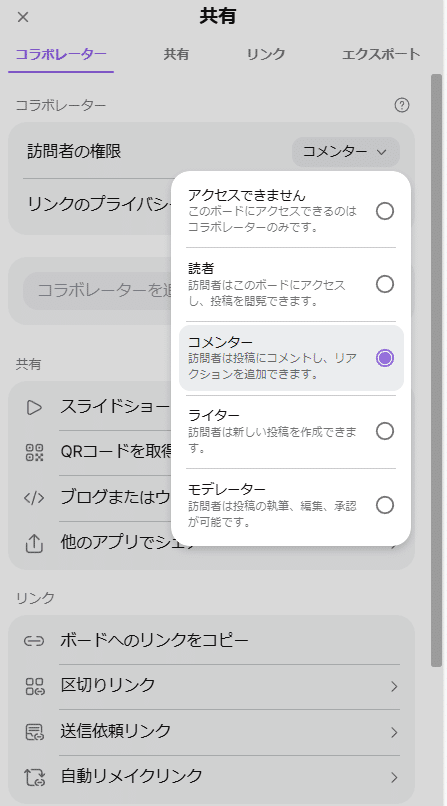

ちなみに、Padletでは画像のようにして閲覧者ができるアクションを制限することができます。

今回は「コメンター」に設定することで閲覧者は「新しく投稿はできないけどコメントはできる」という仕様にしました。

このように自分好みの設定にカスタマイズできるのもPadletの強みですね。

このようにしてコメント欄がどんどん更新されていきます。

⑥Formsにも感想を記入する欄をつくる

③で紹介したFormsにもひと工夫を。

番号を投票する項目だけでなく、この取り組み全体へのご感想を書いていただく項目も用意しました。

このようにすることで、

Padletのコメント欄→個人作品へのフィードバック(子どもたちへの還元)

Formsの感想記入欄→取り組み全体へのフィードバック(担任への還元)

となるよう差別化を図っています。

⑦おわりに

いかがだったでしょうか。

今回はいまクラスで取り組んでいる「保護者参加型の授業デザイン」の紹介でした。

最後にはグランプリに選ばれた作品を学級通信に載せて発信しようと思っています。

このようにして保護者の方と一緒に子どもたちの成長を見届けていく。

そんな学級経営ができたらいいなと思っています。

ICTツールを使って学校と家庭をつなぐ架け橋をデザインしていく。

今回はそんなことに自分自身も気づけた、いい機会になりました。

何かの参考になれば嬉しいです。

それでは、また。

〜追記〜

金曜日に学級通信でこの取り組みをオープンにしました。

翌日土曜日の15時半現在ですが、PadletのコメントとFormsへのコメントがたくさん寄せられています。

本当にありがたいです。

子どもと保護者がお家で一緒に見られる休日前に情報をオープンにするというタイミングも大事だなと感じました。