天めざせ流浪の大学コレジヨ

月は自分だけで光れない。

太陽の光をもらって輝く。

キリシタンの人生は月のよう。

たとえ世界が暗い時も

主イエス・キリストの

光をうけて輝く。

コレジヨのできた背景

1549年 初めて日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエル。

ザビエルは、日本人による日本人への宣教こそが願わしいと考えた。

そして、日本の優れた文化や高度な教養を見て、将来アジア諸国で、最も自立的にイエス・キリストの心を保ち続けられる国は日本であると考え、最初の司祭候補者の2人を留学生としてヨーロッパに送っている。

天正遣欧少年使節4人の留学の30年も前の事だ。

山口出身のマテオ、鹿児島のベルナルド。

けれども2人とも健康を損なってしまう。

マテオはインドで倒れる。

無事ヨーロッパに渡り、最初はローマ、後にコインブラで勉強し始めたベルナルドも、1557年にコインブラで亡くなった。

当時のヨーロッパ留学は、あまりにも困難で、危険だった。

むしろ日本に養成学校を作る必要があったのだ。

けれどもそれが実現するには、さらに30年の時間が流れる。

1579年 巡察師アレッサンドロ・バリニャーノが来日する。バリニャーノはザビエルの意志を引き継いでいく人物だった。

日本の教会の自立への道を開拓し、日本人修道士や司祭の養成に全力を尽くした。

そしてキリシタン学校初等科セミナリヨ、高等科コレジヨの教育案が産み出された。

1580年 バリニャーノは

豊後府内コレジヨ(大学)を創設。

豊後臼杵ノビシャド(修練院)創設。

また、前回の投稿と重複するが、

安土セミナリヨ(初等科)

有馬セミナリヨ(初等科)を創った。

豊後は大友宗麟の領地だった。

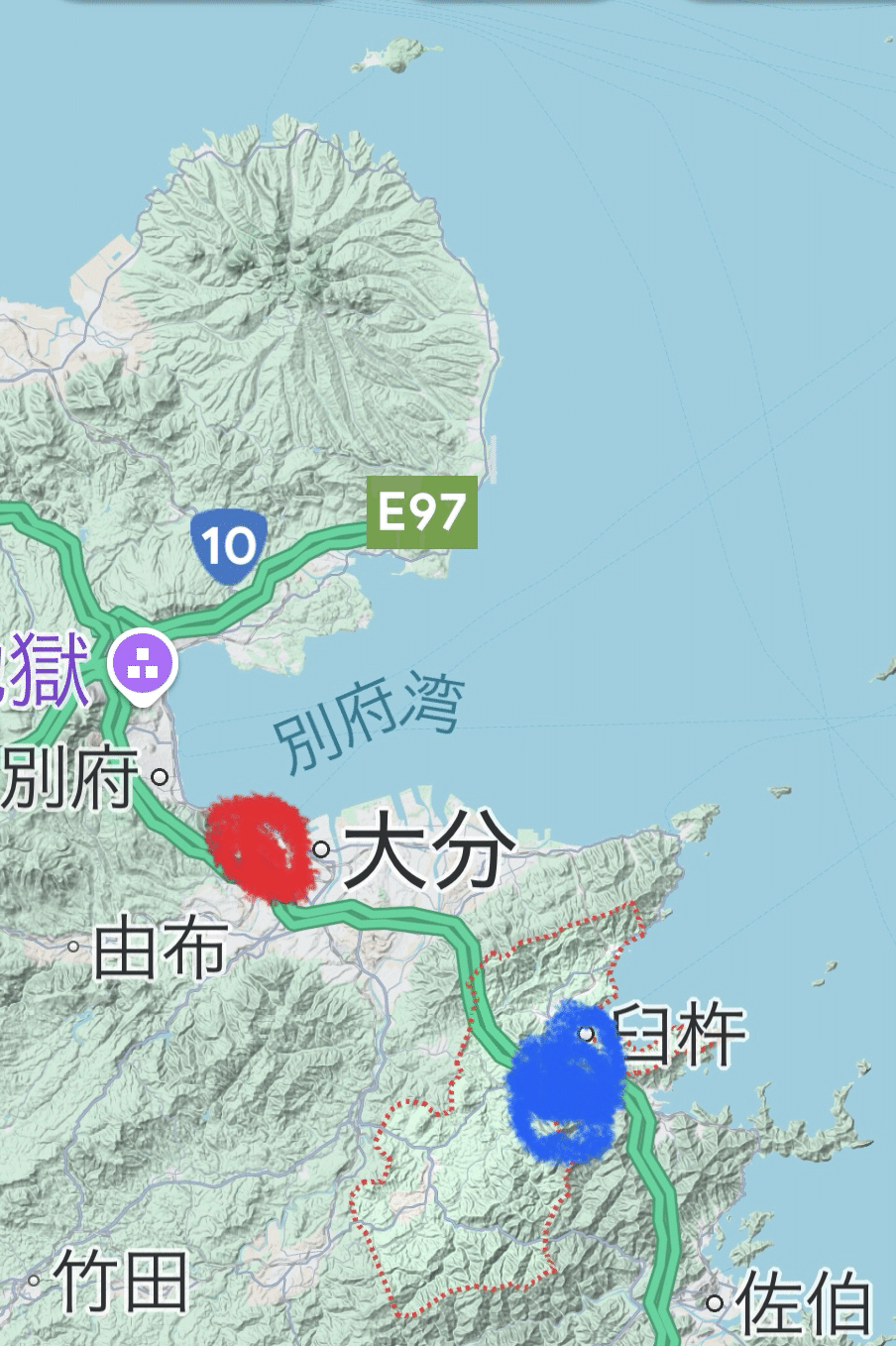

🔵臼杵ノビシャド

Google maps

この養成学校によって、1601年に日本人初の司祭セバスチャン木村(平戸出身)が産まれた。

以来25年間のあいだに41人の日本人司祭が誕生し、その中には多くの素晴らしい働きをした人物も輩出された。

彼らのうちある者達は大名の子弟であり、ある者達は農民・漁民達もいた。またペトロ岐部のような海賊の子供も。。。(イエス・キリストの弟子達は漁師でしたね☺️)

そして卒業生のうち日本で最後の司祭となったのは、何を隠そう

小西行長の孫・小西マンショ

だった。

1601年セバスチャン木村司祭叙階に始まり、1644年小西マンショの殉教までで、日本のキリスト教宣教時代は一度幕を閉じた。

国内で、宣教を続けてきた、最後の司祭がいなくなり、日本のクリスチャンは置き去りになった。「羊飼いを失い、飼う者のない羊たち」🥲

潜伏時代が始まったのだ。

けれども彼らの信仰が、子や孫、ひ孫へと密かに残り続けた。

我らは、「天地を作られた父なる神様の子なのだ、世界の公同の教会の一部なのだ」

という信仰を受け継いだ。

キリシタンたちにも使徒信条は

「使徒信経」として伝えられていた。

教理問答書「ドチリイナ・キリシタン」では、使徒信条の文言を少しずつ区切りながら師から弟子へと解説されていたそうだ。

そして「7世代経てば、再び司祭がやってくる。自由に信仰を持てる時がくる。」というバスチャンの予言のことばも希望だったに違いない。

そして実際そうなったのだ。

このような苦難の中で、希望に生きるために、セミナリヨとコレジヨの果たした役割は本当に大きかったのでないかなと思う😌😌😌

領主大友宗麟と

豊後府内の様子

1549年 ザビエルが来日

1551年 宗麟は山口で宣教していたザビエルを豊後に招き宣教を許可。

南蛮貿易の利益を求めての事だった。ザビエルはその2ヵ月に豊後を去っている。

1553年 府内教会デウス堂が建つ。

1555年 ポルトガル商人・医師ルイス・デ・アルメイダは、貧しさゆえの捨て子、嬰児殺しの惨状に驚き、宗麟の許可で育児院を建設。

1557年 アルメイダは神父達と府内病院を建設。

日本初の西洋式外科手術が行われた。

「ミゼリコルディア」というボランティア組織があった。

大分は日本のボランティア活動発祥の地。

1578年 48歳宗麟はカブラルより洗礼を受けドン・フランシスコと名のる。

領内での宣教を保護。

コレジヨの誕生

1580年 コレジヨが誕生する。

司祭、宣教師を志す日本人・外国人の学林。

司祭育成と一般教養、キリスト教、ラテン語、音楽、数学などの講義が行われた。

また、外国人宣教師のためには、日本語講義が、養方軒パウロなどによってなされた。

1586年 島津家久により府内焼き討ちで壊滅する。

セミナリヨがそうであったように、コレジヨも流浪の大学として歩み始めた。

1587〜88年 生月島の山田コレジヨ

1588年 島原半島の千々石コレジヨ(現千々石第一小学校裏)

1588〜90年 島原半島の有家コレジヨ(有家駅近く)

1588年 長崎の岬の教会コレジヨ

1590〜91年 島原半島の加津佐コレジヨ。日本初の活版印刷機(グーテンベルク印刷機)を導入。

コレジヨではキリシタン版の出版が行われた。

1591〜97年 天草コレジヨ

さらに奥へと潜伏するため、加津佐から天草に移動。

この時の移動には、天草領主の勧めがあった。

「天草国人一揆」(1589年)で小西行長と加藤清正の連合軍に敗れた天草

久種が講和し、小西の家臣団に組み込まれ、領地を安堵された。

天草コレジヨは、天草氏が提供した家屋とイエズス会が所有していたカーザを基に作られた。

大村の修練院も共に天草に移った。

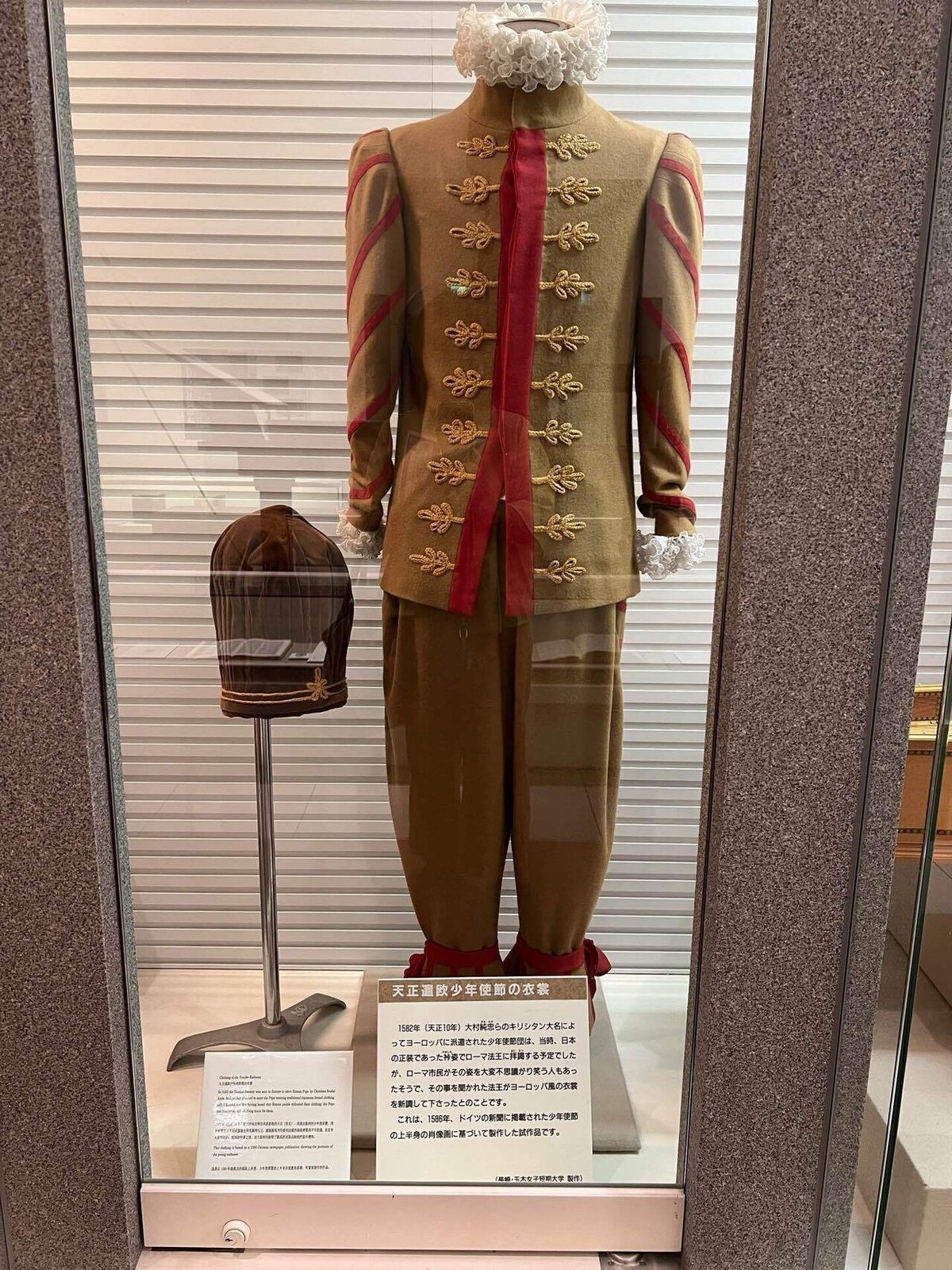

ローマから帰国した天正遣欧少年使節の伊東マンショ、原マルチノ、中浦ジュリアン、千々石ミゲルなどもこの天草コレジヨで勉強した。

グーテンベルク式の金属活字印刷機で、日本ポルトガル語の辞書や『平家物語』『太平記』『倭漢朗詠集』『イソップ物語』など文学書を含む信仰書、12種類が刊行された。

1591年時点で、天草コレジヨ居住者は司祭・修道士・同宿・修練者など合計120人を超える規模だった。コレジヨと修練院が同じ建物で教室、個室、共同部屋などがあった。また、用務部屋には食糧倉庫、調理・食堂など、また印刷所があった。

ごあいさつ

崎津港に南蛮船が2回入港したという。

1回目は1587年、2回目は1589年。

大航海時代を代表する船。

40人乗りのスペイン船はマカオか

らメキシコに行く途中だった。

わかりやすい

持ち帰った日本へのお土産です

1597年サン・フェリペ号事件により迫害が始まる。

天草コレジヨは取り壊され、印刷機と共に長崎(トードス・オス・サントス)に移った。

1597〜98年 長崎のトードス・オス・サントス

1598〜1614年 長崎の岬の教会コレジヨ

時代と共に変遷して今は空き地です。

現在は、旧長崎大司教館に設けられたカトリック長崎大司教区が運営する司祭を目指す神学生の寄宿学習施設「長崎コレジヨ」として名を残している。

レンガ作りの建物が長崎コレジヨ

面影なき寂しさもあり。。。

でも彼らの残してくれた信仰は

今も生き続けますね🥰