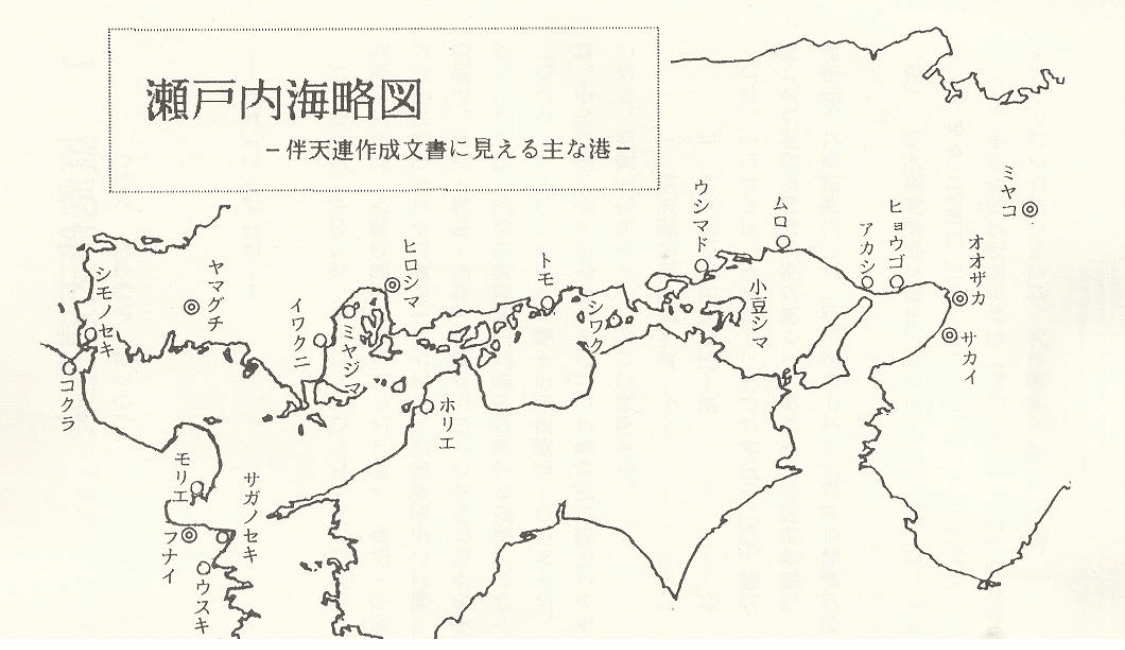

瀬戸内海キリシタン海街道

フランシスコザビエルの宣教開始(1549)から、鎖国と禁教(1643)までの約100年間、キリストの福音の宣教は九州にスタートし、山口、京都へと伝わっていった。

そんな宣教師達にとって、瀬戸内海はなくてならない海の道だった。

平戸から山口経由で瀬戸内海へ、また長崎から九州横断で大分府内→瀬戸内海へ、そして畿内を目指す。

色んな道があった。

きっとその時々の季節や風向き、様々な事情で航行したことだろう。

瀬 戸内海は昔から、多くの外国人達が航行し航海日記、紀行文などが多く残されているという。

16~17世 紀のキリシタン宣教師

17~18世 紀の朝鮮通信使

17~19世 紀のオランダ

そしてこの海街道に、途中で多くの寄港地ができた。

府 内(大分)・下 関(山口)・

上 関(山口)・堀江(愛媛)・

塩 飽(シワク/香川丸亀)・岡山・

小豆島・室津(兵庫)・明 石(兵庫)

兵 庫・堺 。

宣教師たちの記録は、ザビエル、フ ロイス、ヴ ァリニャーノ、ト ルレス等により記され、イエズス会通信や報告書に文献として残っている。

その旅は港で何日も風を待ちながら、海賊からの攻撃をかわし、当初の目的を果たせず、瀬 戸内海を往き来するという苦難もあったという。

まさに使徒行伝のパウロの伝道旅行だ 👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

司祭ルイス・フロイスは、1563年 の来日から、1597年 に長崎で亡くなるまで30年 以上を日本に滞在し、膨大な報告書を記し、大 著 『日本史』にまとめた。

そこにはフロイス、アルメイダなど何人もの宣教師が、瀬 戸内海を航行する記録が残されている。

1551年 フランシスコザビエルは、日本にきて、まず鹿児島から瀬戸内海を経て京都にのぼり、日本での布教許可を得ようとした。(当時はまだ権力者が決まってなくて誰に許可をもらえばいいかわからなかったという。)

1564年 フロイス、長崎平戸出発→大分臼杵(うすき)→大分府内に到着しキリシタン大名大友宗麟と会う。

1565年 フロイス、最初の瀬戸内海の北上で、大分府 内から出発→堀江→塩 飽(しわく)→兵庫坂 越(さこし)と寄港し、堺まで40日を要した。

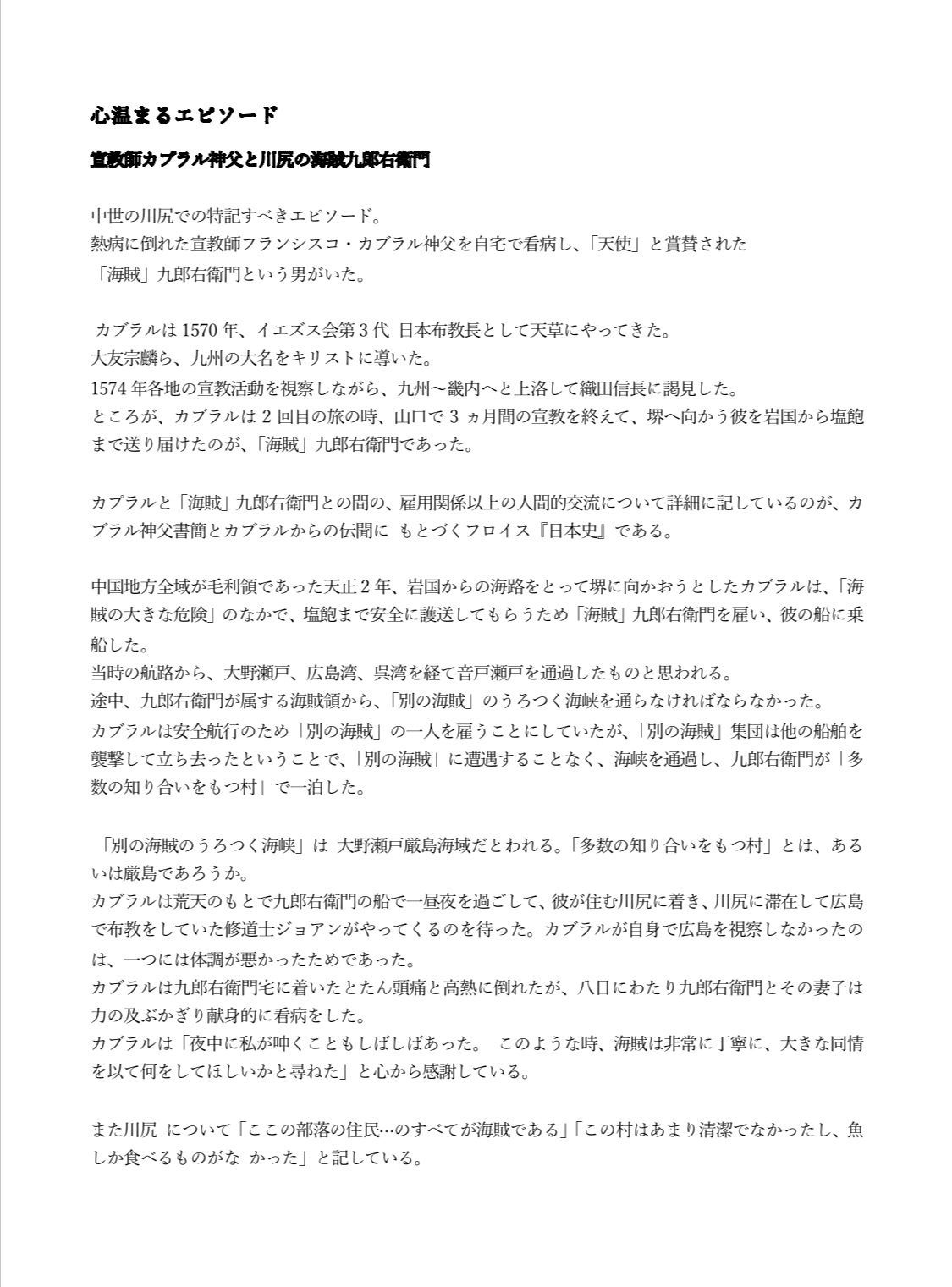

1574年 カブラルは島原口之津を

出発、大分府内→博多→下関→

山口→岩国に寄港。しかしカブラルは熱病が悪化し「海賊船頭」安芸川尻の九郎右衛一家に看病される。

1581年 フロイスはヴァリニャーノ巡察師の通訳として、府内から本島を経て、堺に北上した時、大坂湾で海賊に襲われる。

1581 同年 堺の商人出身の小西行長が秀吉の元で、室津の所領を得た。

1582年 小西行長が、秀吉の元で小豆島の領主となり、それを宣教師達はとても喜ぶ。

1583年 小西行長が、秀吉の元で

塩飽・備讃瀬戸の島々の領主となる。また舟奉行になる。

1586年 フロイスはコエリョ副管区長の共として長崎出発、平戸・博多・下関・上関・本 島・室 津・明石・兵 庫に寄港し堺に北上した。

こころ❤️温まるエピソード

海賊といえど、こんな人いたんです!

讃岐で最初のキリシタン女性とは。

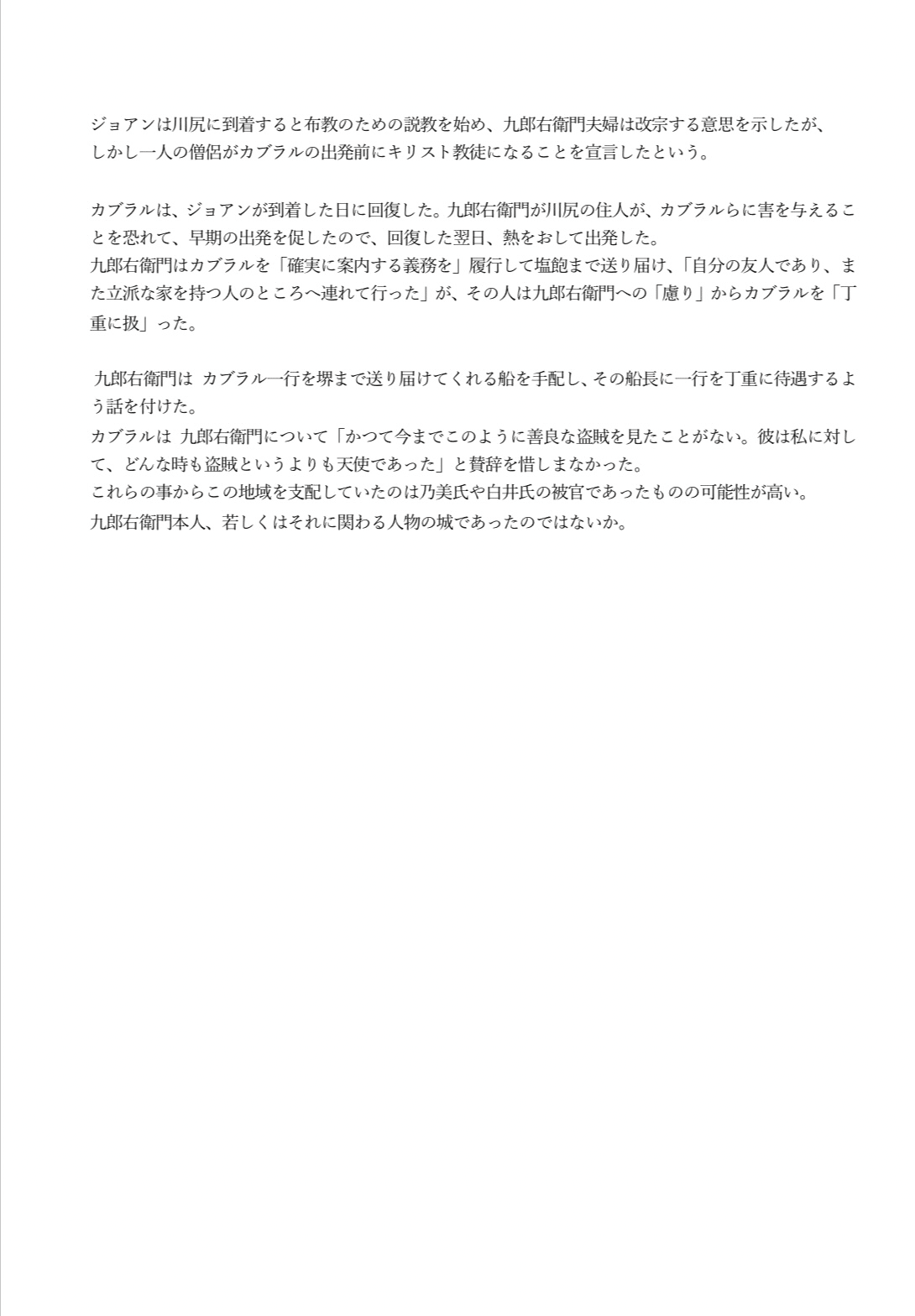

1574年、上記にある熱病を発したカブラルにはトルレス修道士が同行してた。彼は塩飽の人々に福音を伝えた。すると世話になっていた宿の女性が受洗する。その女性が讃岐で最初のキリシタンだった。宿の主人は洗礼をうけなかったが、1581年のフロイス書簡には「塩飽の我等の宿の主人であるキリシタンその他が・・・」とあり、また「塩飽での良き協力者」とあるので、後にキリシタンになったのだろう。明確ではないが、カブラルを塩飽まで送り届けた、川尻の船頭「九郎右衛門」の友人だったのではないか。フロイス「日本史」に、「塩飽の有力者で立派な家を持ち、我々(イエズス会士)が通過する時には、いつも宿を提供してくれる地元の顔役」とある。

1583年に、小西行長が領主になってからは、瀬戸内海を行き来する宣教師はふえ、塩飽への寄港や、宣教の働きを助ける人々が多く訪れるようになった。

瀬戸内海海賊の存在

上記のように、カブラルが回復し出航した後、塩飽から堺への途上で多くの海賊船に襲われたという。

海の「関所」の通行料の徴収がまだされていた時期だった。

海賊船から守られるためにも、村上水軍(村上海賊)に通行料を支払い、その代償として、航海の安全を保証してもらうというシステムだった。

今治 村上海賊ミュージアム

ホームページより↓↓ ↑↑

を受け、航海の安全を守ってもらった

🛶🚤🛶🚤🛶🚤

キリシタン大名小西行長について

1585年 小西行長は秀吉に与えられた瀬戸内海の島々、小豆島、塩飽諸島に、高山右近のビジョンに倣い、自分も「神の王国」を作りたいと願うようになる。そしてそのような国作りを目指した。

まだバテレン追放令のでていない時期だったから。そして島の田畑の開発を積極的に行う。

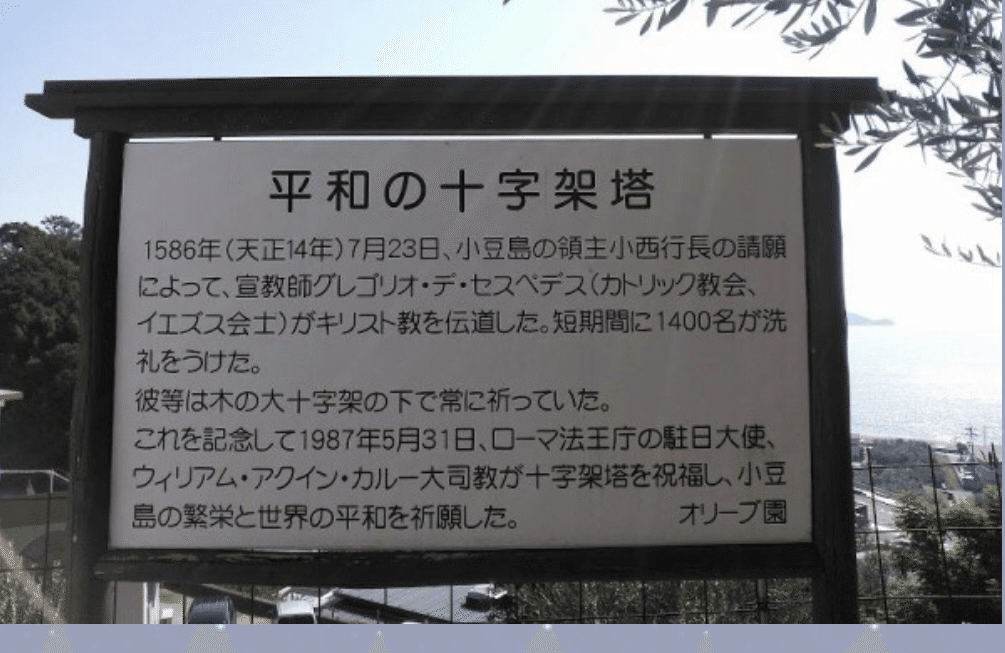

小豆島に、大阪からグレゴリオ・デ・セスペデスを招き、キリストの福音宣教を行う。1日目から100人以上の人々が集まり、1ヶ月も経たないうちに1400人以上の信者が洗礼を受け、高さ15m以上の十字架を建て、聖堂が建てられた。

翌1587年 秀吉がバテレン追放令を出し、宣教師らに20日以内の日本退去令を出す。

行長は、キリシタン大名の高山右近と、宣教師オルガンティーノを一時、小豆島に匿う。

しかしその1年後(1588年)九州肥後宇土城主に転封させられる。

それ以後、江戸時代を通じて小豆島は天領となり、片桐且元、長谷川藤広、小堀政一らの支配のもとに厳しく取り締まられ、あるいは捕らえられ、改宗させられる。

1630年頃までに小豆島のキリシタンは姿を消したが、少しの隠れキリシタンは存在した。

今も各所に隠れキリシタンのお墓が多く残る。その多くは、地域の庄屋のお墓で、屋根を横から見ると十字に見えるお墓や、小さく十字が刻まれたお墓などがある。

小豆島でのキリスト教宣教から400年後の1987年、オリーブ園の十字架塔が、400年の時を経て、当時のキリシタン達の信仰のシンボルであった十字架塔が復活した。

これは宣教400年を記念し再建された

小豆島カトリック教会ナビ↓↓↓