ずっしりとした蒸しパンと、ことばと、問いと

10月28日(月)、13時から15時まで、あいりん臨時夜間緊急避難所(シェルター)において、「おやつと問いの時間」のワークショップが開催された。大阪公立大学「EJ ART」人材育成プログラムのなかの一つ、「再チャレンジと表現〜釜ヶ崎における協働の自立支援表現プログラム〜」の第4回目である。今回は「おやつと問いの時間」と題して、「合作俳句」と「哲学対話」が行われた。

このプログラムのコーディネーターは上田假奈代さん。今回はゲストに哲学者の永井玲衣さんが招かれた。

午前10時ごろからココルームで準備していたおやつの蒸しパンやお茶を持ってシェルターに向かった。マスクをつけてシェルターの中に入り、会場を準備しつつ参加者を待った。

椅子を人数分円形に並べた。シェルター利用者の申し込みは10名のうち9名が参加。飛び入り歓迎!の掲示もあるが飛び入りはなし。そして假奈代さん、永井さん、「EJ ART」の事務局2名、受講生、假奈代さんから「若い人も参加してくれたら」と声をかけられた哲学研究者、大阪大学の大学院生2名の合計17名で行われた。

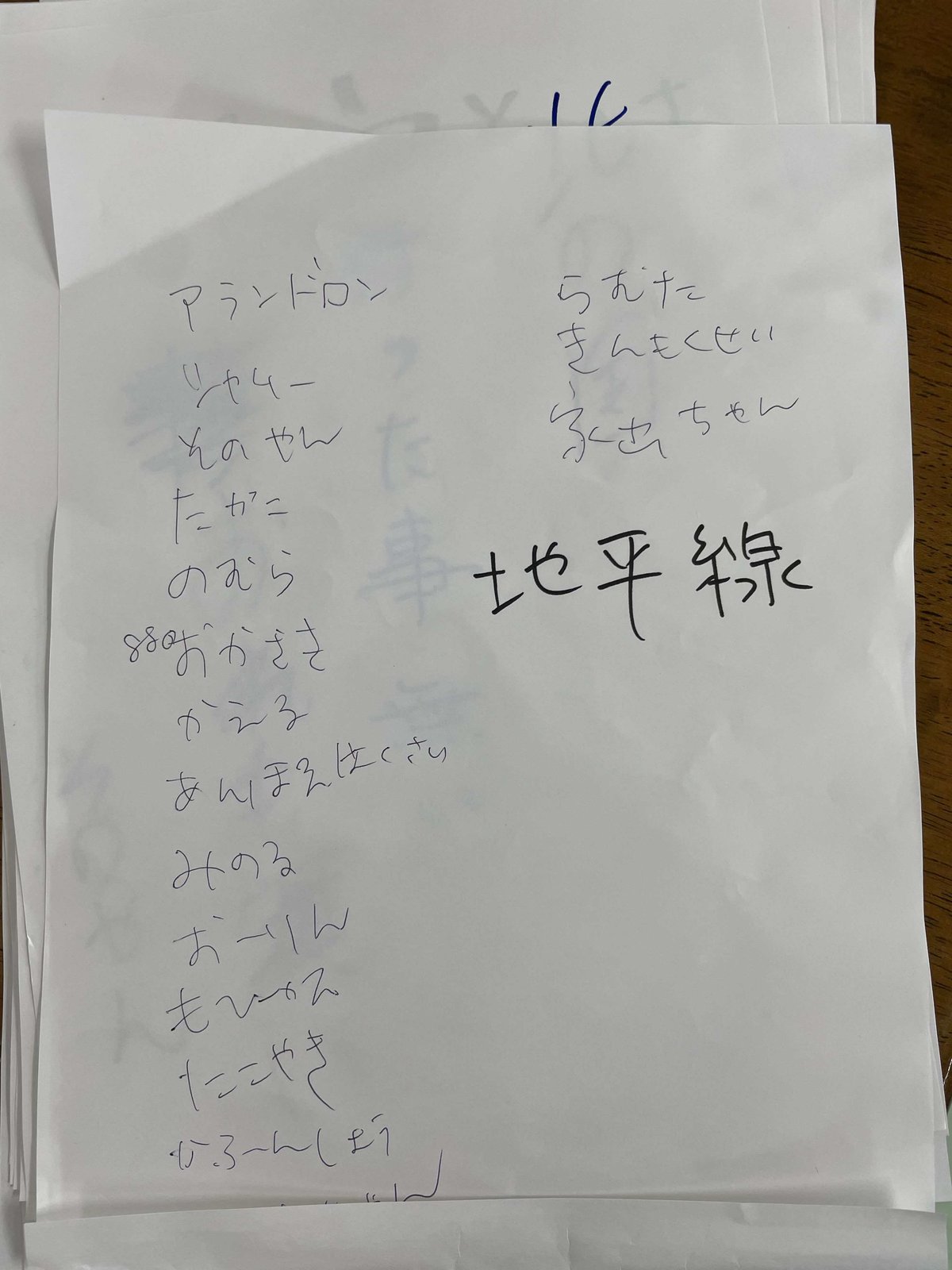

最初に、各々今日呼ばれたい名前を言い、それを全員で呼び合った。そして全員にA4用紙一枚が配られ、合作俳句が始まった。進行は假奈代さん。テーマは「地平線」。まず上の句は、「地平線」から想起される言葉やイメージを書く。「地のはてに」「空青く」「夕焼けの」「エレベーター」などの言葉が書かれた。そしてそれらが集められ、シャッフルされて配布された。他の人が書いた言葉が誰かに引き受けられる。中の句はテーマを一旦離れて飛躍するところ。「地平線を忘れ」「道路に落ちてる」「時計の針は5」「走るカニカマ」などの言葉が表現された。再び集めて混ぜて配った。下の句はテーマの「地平線」をもう一度思い出し、俳句として締めるところ。締めたら名前を記して完成。

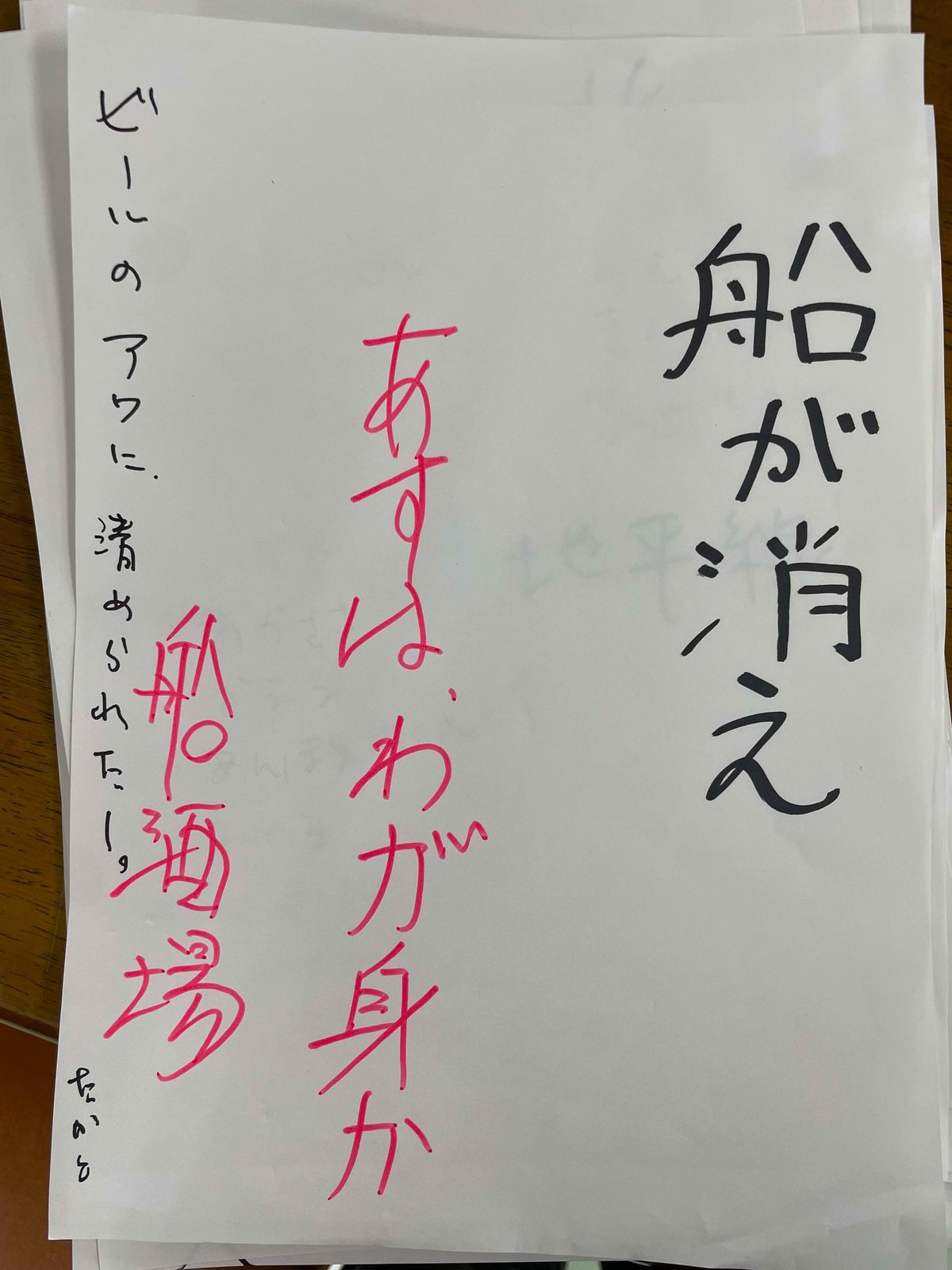

次に、作った俳句を発表した。発表した人は次の人を指名し、指名された人は前出の句を褒める。褒めた人はその後に自分の句を詠む。「ブラボー!」などの褒め言葉が響いた。また、褒めた人の褒め方を褒めた人もいた。詠まれた合作俳句の一部を紹介する。

「その先は 天国か地獄か 寝てから考えよう」

「北の国 行ったことない おれも無い」

「親思い 幼少の頃 地のはてに」

「空青く 走るカニカマ 大脱走事件」

「鳥の群れ 道路に落ちてる 双眼鏡」

「鳥のあと 山の神が空気が汚れ、人間社会のすまいに出ぼつする。やはり人間と、山の神はきょうぞんしない。 空の色は青かった」

合作俳句のあとは「おやつの時間」。蒸しパンを食べた。さつまいも入り。ずっしりと重量感のある歯応えだった。コーヒーと見まがう濃いお茶も飲んだ。参加者はタバコを吸ったりトイレに行ったり各々の時間を過ごしていた。

参加者が戻ってきたところで、次は「哲学対話」。進行のバトンは永井さんに手渡された。先ほど作った17個の合作俳句は中央に並べられた。永井さんが「私は哲学者と呼ばれている」と自己紹介したときに、アランドロンさんが「哲」の字を「鉄」と読み換えるボケを繰り出した。「鍛冶屋の娘?」と永井さんに聞き、会場に笑いが起こった。

「哲学」と聞いて、「難しそうやな〜」「俺には無理や」などの声があがっていた。永井さんから「哲学とは何か」が話された。永井さんによれば、哲学とは、不思議だなあと思って立ち止まって考えることであり、私たちがすでにしてしまっているものである。しかし、私たちは普段その「問い」を忘れてしまっている。また哲学対話とは、一人で考えることではなく、みんなで考えることであり、自由であり、その点で合作俳句と共通している。俳句も哲学もみんなでやると面白いと永井さんは言っていた。

参加者たちは作った俳句を眺めながら、不思議に思ったこと、疑問に思ったこと、つまり「問い」を出し合った。永井さんはそれらを拾い上げる。「問い」にはならずに流れる熱い言葉も、永井さんは「問い」として鋳造した。

「三人で書いてなんでこんなにうまくいくの?」

「「未来を向く」ってなんだろう?」

「天国は見たことがないが地獄は何度か見たことがある。天国はどんなところか?」

「見えない世界だからこそ色々考えるのかな?」

合作俳句の一つに「じんせいの 桃がどんぶらこ 熟せず沈んだ」という句があったが、下の句の「熟せず」ということに関しても問いが発せられた。

「熟するってどういうこと?」

さらに問いは突発的に連鎖した。

「熟すってくさってるってことでもある?」

「熟するって悟ること?」

他には、「自分にとっての「演歌」ってなんだろう?」「音楽にジャンルはないのか?」など。

さらに、きんもくせいさんは、「世界を分け 時計の針は5 1年ぶりの釧路港」という句が自分のこれまでの仕事、人生とぴたりと重なっていたことに感動しており「合作でつくった俳句が自分の人生とつながっているのなんでだろう?」と問いを発した。

こうして数々の問いが集まったところで、3、4人のグループに分かれて対話が行われた。1グループに、問いが書かれた数枚の紙の塊がごろっと渡される。誰か他の人が捻り出した問いが、未だ熱さを保ったまま私たちの手元において引き受けられる。考えたこともないような問いの塊が襲来する。

私が参加したグループでは、「自分にとっての「演歌」ってなんだろう?」「見えない世界だからこそいろいろ考えるのかな?」などの問いをめぐって対話した。まずは1つ目の問いについて。「演歌」というものを全く聴かない私にとって、この問いは難しいものだった。「演歌」といえば氷川きよし、北島三郎、天童よしみなどの紅白歌合戦出場歌手たちが思い浮かぶ。安保丹白菜さんは、「全て音楽は「演歌」である」という大胆な説を唱えた。彼によれば、紅白にも出場した新しい学校のリーダーズなども「演歌」であるという。そうすると、私が普段聴いている音楽も「演歌」ということになる。「自分にとっての「演歌」ってなんだろう?」という問いは安保丹白菜さんによって換骨奪胎され、「自分にとっての「音楽」ってなんだろう?」という問いへと改鋳された。私は問いに向きやすくなった。彼の加工技術とその大胆さに感服した。

また、全ての音楽が「演歌」であるとすると、「音楽にジャンルはないのか?」という先に出された問いに図らずも接近していることになる。全ての音楽は「演歌」になり、ジャンルもなにもなくなる。

問いはずれていき、「人はなんで音楽を聴くのか?」という問いが起こった。Mさんは「癒しのためじゃないかな」と言った。特に、歌詞が自分の人生に重なっているような曲が好きだという。自分の人生と歌詞の内容が重なっている音楽を聴いたときに、共感ゆえの癒しを感じるということだ。

次に2つ目の問い「見えない世界だからこそいろいろ考えるのかな?」に移った。安保丹白菜さんは、「見えない世界」を「未来」と置き換えたうえで、「自分は将来のことや未来のことは考えない」といった。さらに、「過去」のことも考えないという。今までそういう生き方をしてきたし、今もしているという。Mさんもその言葉に同意してうなずいていた。つまり、「見えない世界だからこそいろいろ考えるのかな?」という問いに対し、安保丹白菜さんは「見えない世界だからこそいろいろ考えない」という彼の「答え」を打ち出した。知りえない「未来」のことは考えても仕方がない、と。彼の言葉からは、「現在」「見える世界」ということの重みや切実さがにじみ出ていた。

また、見えないはずの未来がすべて見えてしまったら恐ろしいとも言っていた。今という時間から枝分かれする無数の可能性としての「未来」が、その選択肢が、すべて見えてしまったら恐ろしい。次こうなる、その次こうなる、その次……と未来の展開が目に見えてしまったら怖いという。彼は「現在」という一点に、生の熱意を賭けているように思われた。常に「現在」という濃密で充実した時間を生きているように感じられた。

このようなことを話しているうちに、永井さんによって対話の終了を告げられた。ほとんどの人がまだ話したいこと、まだ聴いてみたいことを残しただろう。もやもやを残したままここで一旦終わり。2時間にわたる「おやつの問いの時間」は幕を閉じた。假奈代さんが飴玉を配って参加者を見送った。

合作俳句を並べて皆で問いを出し合っているとき、安保丹白菜さんは「親の顔を見たことない」と言った。だからこそ、そのあとの対話において繰り出された「見えない世界だからこそいろいろ考えない」という彼の言葉には、ずっしりとした「鉄」のような重みがあった。過去において、彼は親の顔を見ることができたのかもしれない、あるいは未来において、見ることができるのかもしれない。だがしかし、そのような「見えない世界」「見ることができた/できるかもしれない世界」を「いろいろ考える」よりも、彼は「見えない世界だからこそいろいろ考えない」という決断をしたのだろう。

あくまで、「現在」を生きることを選んだのだろう。ただ今でも、親は「どんな人だったのかな?」とちょっと考えることはあるという。彼のその決断には、一抹の寂しさも感じられたが、それでも、大地を踏み締めるような強かさが感じられた。

中村佳史(大阪大学人間科学研究科前期博士課程2年)

いいなと思ったら応援しよう!