『哲学』の散歩道 Vol.21『思考のこころみ』 命題3 意味と価値と真実(2)(4530文字)

前回は、事実と真実の違いについて考察した。引き続き今回も、意味と価値と真実の話を続けていく。

前回最後に触れた「三つの面」について、オリジナルの解説も踏まえ記しておく。

そもそも、「こころの立体モデル」を考案したのは、医療従事者として、全人的医療を実践するために、どのような仕組みが必要かを示したかったからである。

今まで何度となくこころみているが、このモデルが構築された順に、最近の気付きも踏まえ解説をしていこう。いわば『こころの立体モデル』の取説である。

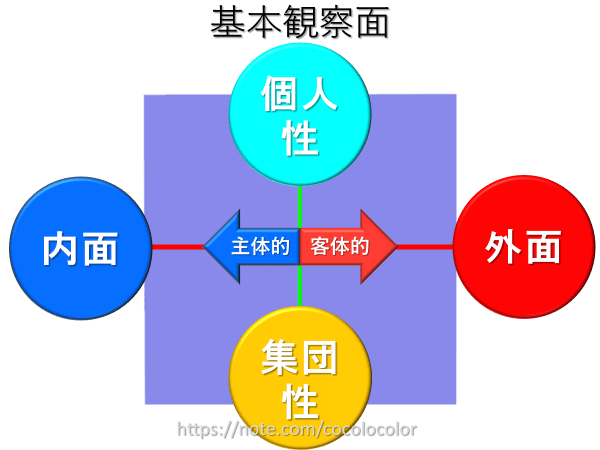

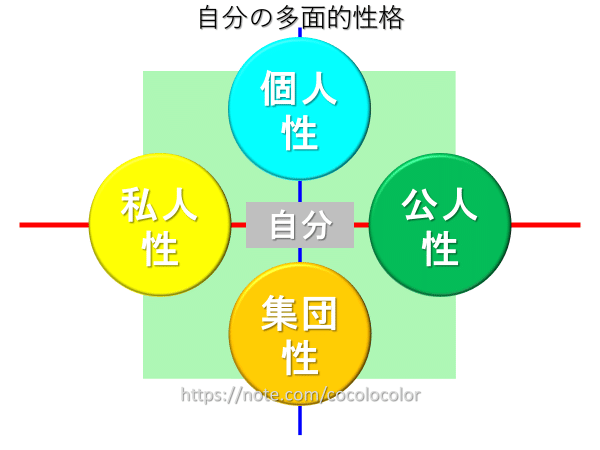

1)それぞれの『観察面』(基本四象限)

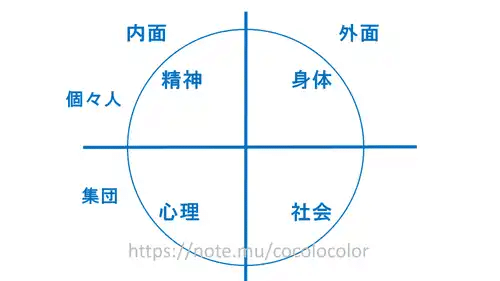

このモデルのもととなる構造は、環境を分かつ四つの視点を指摘する、ケン・ウィルバーの「四象限」だ。彼の著書、インテグラル・スピリチュアリティのp32に「基本的な次元」として四象限が紹介されている。

これは、マトリックスの単純な枠組みであるが、非常に示唆に富んでいる。

縦軸を境に、内面、外面に分け、横軸を個々人、集団に分ける。この単純な分類で、私たちの棲む人間社会環境を区分けした。これが基本四象限だ。

四象限は、それぞれのエリアに相応しい四つの代表的な語彙を配置している(これをマッピングという)。「精神」「身体」「社会」「心理」である。

これが、立体モデルの基本面であり、「理の面」(青い面)「基本四象限」(あるいは「基本観察面」)と呼ぶ。この面が基本となるのは、私たちには、この面が結果として見えやすいからである。たとえば、文を書くとき、全体の繋がりが把握しやすく、完結した文章として捉えやすい。そんなイメージだ。

そして、他に二つの面がある。

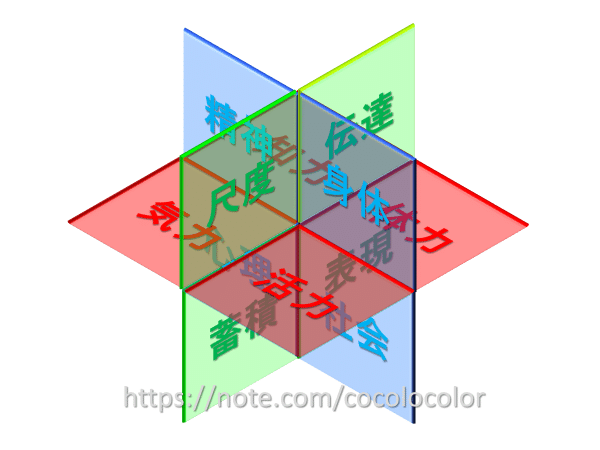

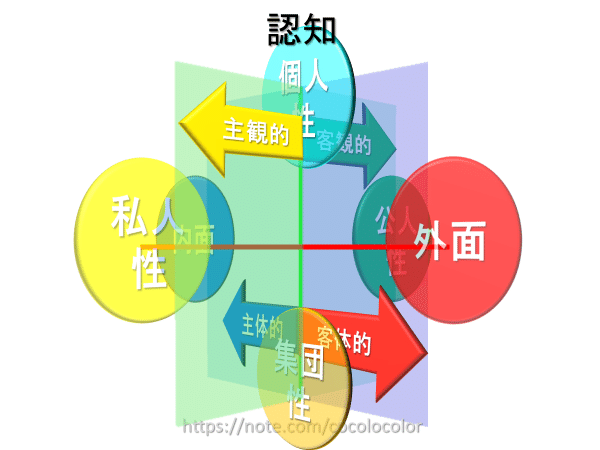

「基本観察面」に縦横の軸があるが、立体視すると、軸は「面」として現れる(以下順次解説)。

それぞれ、「知の面」(緑の面)と「感の面」(赤い面)とし、「基本観察面」を合せこれら三つの側面を「観察面」と呼ぶ。

立体視すると、縦軸は、「基本観察面」の「内面」と「外面」を分かつ「知の面」となり、そこにも4つの象限が出現する。手前から「尺度」「伝達」「表現」「蓄積」となる。これは言語学に基づく仕組みがあり、それを用いている。

横軸は、「個々人」と「集団」を分かつ「感の面」であり、4つの象限が出現する。手前から「活力」「気力」「知力」「体力」となる(図中では省略)。

そして、それぞれの観察面にある四つの象限は、お互いに還元できないという、法則がある。(つまり、三つの観察面にある四つの象限の関係性はあるが、交換が不可能な「場」ということ)

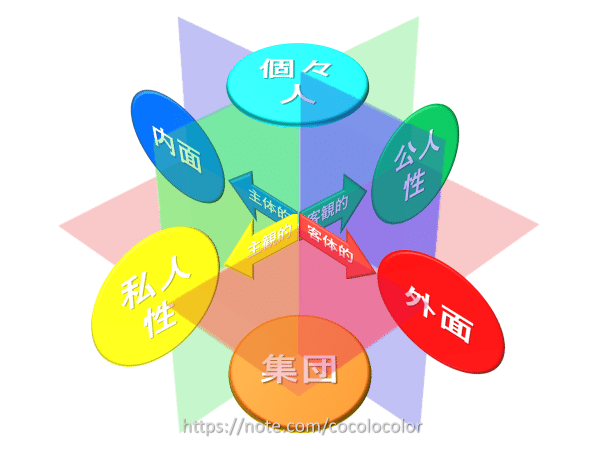

最後に「基本四象限」(観察面)は、「私人性」と「公人性」を分かつ境界となる。

上記より立体視をイメージして頂けただろうか。

少し単純な透視図でまとめて確認しよう。

この「観察面」は、次元の壁のようなものであると理解している。ウィルバー自身も「基本的な次元」というように、それぞれに相応しい「場」があると表現している。言い換えれば、このそれぞれの領域に、自分自身を形成するさまざまな役割や法則がある。

主体や客体、主観や客観という日常的に使われる表現を立体的に透視すると上図のような構成であることが把握できる。

2)観察面の役割

ここで、マトリックスの形態を為すこれら「観察面」についてその役割を説明しよう。

はじめに「基本観察面」は、私たちの目に映る結果の面として現れる。まず表面的な社会環境には、簡単に「内面の世界(意識)」と「外面の世界(物質)」があり、集団と個々人の振る舞いがあることを示している。

3)思考面の役割

三つの観察面のうち、「知の面」(緑の縦軸)は思考を司る。正確には思考の過程(プロセス)を映す面だ(だから、言語的な関わりが大きい)。実際に分かつ要因は言語だけではないが代表的な例として言語領域と理解していただいて良いだろう。

前回「思考過程」の話をしたが、実際の思考過程で私たちが理解し共有を図るにも言語活動が必要だ。

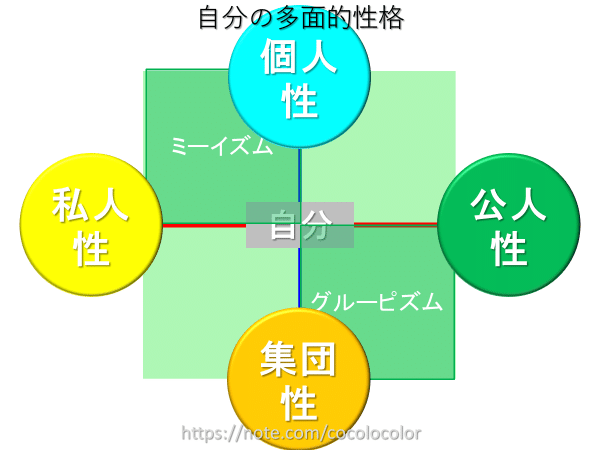

縦軸を実際に面として見立てると下の図のようになる。自分の多面的な関わりとして自分を意識する領域がある。たとえば、私人性✖️個人性はミーイズム、公人性✖️集団性はグルービズムとなる。

では、「基本四象限(理の面)」と合わせて、思考の奥行を観察してみよう。下の図をご覧いただこう。

この図には構造的に自分、つまり自我構造は未だ含まれていない。しかし仮に中心あたりに「自分」を置くと、確かに「自分」は、「私人性」と「公人性」を持っている。簡単に言えば(本当は少し違うが)建前と本音の関係だ。本音が「私人性」、建前が「公人性」だ。最初は、そのように理解してよいだろう。したがって、上図からも分かるように、「私人性」が「主観的」、「公人性」が「客観的」とも言える。

さて、今回は、「知の面」に関して、思考する主体の「自分」とはそもそも何者であるか、それは言語論的にいかに分解されうるかを見てみよう。

この理論は、西部邁著「国民の道徳」(p216~「個人性と集団性」「私人性と公人性」)からの抜粋加筆で解説する。

まず、ここでは、「おのれ」のことを「個人」ではなく、「自分」と呼んでみよう。なぜなら、個人性は自分の一面として浮かび上がってきはするが、同時に、その半面として自分が集団性をもっていることが明確になるからである。つまり、人間存在を「個人」と表現してしまうと、自分の中に集団性もあるのだということが見過ごしにされてしまう、あるいは過小評価されてしまうからだ。

つまり、まず個人があって、集団は諸個人の契約として作られるという考え方に大きく傾いてしまう。もちろん、人々の契約として作られる集団もたくさんある。しかし、どんな人間であれ、自分がさまざまな集団のなかで育ち、そのあともいろいろな集団の影響を受けつつ人生を送ることを否定できはしない。その意味で人間はすべて、個人性の他に、社会的かつ歴史的なるものとしての集団性を有している。

また、言語的動物としての人間は、「個人性と集団性」の二面を持つのみならず、「私人性と公人性」という二面を持っている。ここでいう私人性とは、人前では容易に示しえない私(ひそ)かな感情や理屈のことであり、それは英語のプライベートに対応している。その逆の公人性とは、人前であからさまに表現し、そうすることによって他者から理解されようとする活動のことを指す。というのも「公」とは、その漢字の形象に示されているように「私」を切り開くことであるからだ。そしてそれは英語のパブリックに対応する。

図の説明として、言語活動を為すものとしての「自分」は、個人性と集団性をという縦の対比軸と、私人性と公人性という横の対比軸からなる「四元的」な性格を持っている。

※それなのに個人性に「尊厳」という形容を与えてしまうと、自分のなかの公人性や集団性がどうなっているのかということがみえなくなってしまう。そして、公人性も集団性も持たない個的かつ私的な自分に尊厳が宿るということになり、アメリカの流行り言葉でいえば、「ミーイズム」が肯定されることになる。

このように個人性と集団性そして私人性と公人性という四元の対比関係において自分をとらえておけば、もはや、自分を分解不能な最終の主体であるとか、社会の成り立ちはそれらの主体の自発性に還元されるとかいったような理屈は通用しなくなる。それのみならず、自分のうちにあるそれら四種の性格のあいだでバランス(平衡)を保つのは容易なことではないと自覚せざるをえない。

その平衡をとるのに失敗したときには、公人性を犠牲にして私人性が膨らみすぎたり(自己中心主義;個人主義)、個人性が圧殺されて集団性が拡大しすぎたりする(集団的同調圧力)というふうに、さまざまに病的な状態のなかに自分が放り込まれる。

現に、そういう病理の結果として、自分の生活を混乱のきわみに叩き込んだり、自分たちの社会を動乱のはてに追い込んだりといった振る舞いが頻発している。つまり、この四元構造のなかに自分が、おいそれと完成に向かって前進するはずはないのである。

「人間の尊厳」は「人格、規律、帰属、利己」の葛藤と平衡から生まれる。

もちろんアメリカの独立宣言にも日本国憲法にも、「人間の自由は国民の不断の努力によって保持されるべきものだ」というふうにいわれている。しかし「不断の努力」とは、四元的な存在としての自分において発生するさまざまな葛藤、亀裂、分裂を乗り越えること以外ではありえない。近現代の個人主義にはそうした自分の分裂をみつめる視点は準備されていない。いや、精神分析学におけるように、人間精神の矛盾のことはさまざまに取り上げられてはいるのだが、それをいかに超克するかが主題にされているわけではないのである。だから、自由のための不断の努力というのは、人々に主体性の発揮をさらに促すための単なる𠮟咤激励と受け止められたり、それどころか、尊厳ある個人であるはずの自分がどうして不断の努力を要請されるのか、という人々の反論に出くわしてしまうことすらある。

不断の努力が必要になるのは、自分が多面的な性格を持ち、危機の可能性が存在していると察知するなら、個人の尊厳などというのは自分に対する美辞麗句にすぎないと見当がつくはずである。

抜粋以上

西部流のかり辛辣な物言いであるが、ここには心情の基本的立場を理解するための極めて大切な見立てが記されている。

人間の尊厳が「人格性」「利己心」「規律性」「帰属心」という四つの枠組みの葛藤と平衡から生まれる、というのは示唆に富んでいる。

4)意味の場所

上記の抜粋は、今後の伏線として大切な知識なので、少し冗長ではあったが、引用してまとめた。

「真実(事実)」と「意味」と「価値」の関係は、基本的には「三つの側面(観察面)」に対応している。

「真実」=「理の面」

「意味」=「知の面」

「価値」=「感の面」

である。ウィルバー氏も西部氏も、観察面のような考え方はしていない。そもそも、マトリックス(四象限)を分かつ軸については、考察していない。

私は、四つの象限を分つ軸そのものとは何かについて思索していったのだが、その答えは、簡単に言えば、縦軸は「言葉(言語活動)」、横軸は「感情(情動活動)」と捉えることができる。

それは、様々な見立てができる。たとえば、言語機能は「記憶」と関係している。つまりこの縦軸は「記憶」としても良い。また、あるいは「認識」とも関与している。様々なサインを理解する「理解力」など、いわば「能力」にも関与する。その「能力」は「霊力」ということもできる。つまり、この「知の面」が「霊」の世界とも言えるのだ。

かなり話が「スピ系」に跳んでしまうが、言葉が人間に与えられた特筆すべき能力ということからすれば、それも当然のことだろう。

言葉は意味を持つ。

この一言で、「意味」がどこにあるか、立体モデルで確認したことになる。

さて、次回は、「自分(自我)」の芽生えがどのように生じるのか。そして「自分」の目覚めが、どのように「価値」を見出すのかを検証していく。

また、次回、意味と価値について、この重要な観点から、話を進めていく。

いいなと思ったら応援しよう!