エピソード 6 愛の心象(4319文字)

この note マガジン「愛の美学」は、サブタイトルのエロメンタルに見合う「美学」の「エロス」領域に、新たに「性知学」を創る決意で進めてきた。

勢い格調の高さを意識し、道徳・倫理領域から「愛」の基本的な考察について、前回まで儒教的な智慧に基づいた(こころ)の捉え方、正論的解釈に取り組んできた。

道徳的であれ。

私たちはその恭順な想いがこころの底にある。しかし、どうしても愚かなところがある。それが人間本来の姿というものだろう。

ここまで、道徳的倫理を中心に解釈を行ってきたが、今回から、より現実に即し、感情に寄り添う解釈をこころみたいと思う。

その方法とは、「善悪」という、私たちのもつ二項対立的思考にフォーカスすることだ。性善説や性悪説のように、はたして人間は善なる存在か、悪なる存在か。「愛」に絞れば、「愛か憎しみか」の感情に焦点を当ててみる。つまり、陰性陽性両感情の乖離、そしてそれらの反動による揺さぶりがどんな仕組みで生じるのかを検証していく。

そして、このような二分されたステレオタイプの考え方自体を変容していく、次世代の「愛」の在り方を追求していこう。それが新しい「愛の美学」であり、「性知学」の領域である。

1)愛の戯れ

「愛」は人を盲目にするという。「愛」は、興味あるものをいつまでも見ていたいと願うこころ。そうであるが故に他のものが目にはいらなくなる。

だから、盲目にさせるのは「愛」の一つの役割ではある。しかしそれは導入に過ぎない。本当の「愛」の役割とは、そこから開眼する力、それが「愛」の働きだ。

人を愛すること、そして人から愛されること。この感情のベクトルは、まったく異なる。人を愛することと、人から愛されることは、心境が異なる。そして人とは、特定の誰かではなく、個々人と集団の指向性にある。そう考えていくことで「愛」の位置が特定される。

一般的に「愛する」というとき、それは「嗜好」と考えた方がよいだろう。

人を愛するという場合、追いかけることが好きで、情熱的に相手を好きになる場合がある。これは嗜好という情熱であり、自分の興味に向けてそれをひたすら観察しつづける、そのようなパッションを表現している。

フィールドはあくまでも「自分」視点である。

このような「嗜好」の形成にも段階がある。こころの成熟過程により、変容していく。しかし、その大本の本心は、「自分」に向けられている興味だ。つまり情熱的に追いかける対象は「自分」が好きなことになる。

常に「自分」が対象だ。

一方、一般的に人から「愛される」ことはどうだろうか。これも、自分がどう思われているか、より肯定的な感情を寄せて、相手から「スキだ」といわれることや肯定的に捉えられている場合を回想してみよう。気分を害することは少ないし、気分的に悪くはないはずだ。

このときも、結局は「自分」への興味だ。

では、ストーカーと言われるような場合においてはどうだろうか。このような場合も、感情における段階は、おそらく単なる「好き、嫌い」の情動であり、その反応として快・不快が発動されている。これも「愛」の要素はほとんどない。

そのようなときも「自分」の心情が好きなことに集中しているがゆえに、その他のことに目がいかないのだ。

「愛」と「好き」は心境的に違う。情緒的といってもいいかもしれないが、大きく異なるのは、「愛」とは単なる「スキ」ではない。「愛」にはステージがある。「愛」が心地よく羽ばたける空間があるのだ。

それは、無機質な言い方をすれば、「個々人」と「集団」、そして「内面」と「外面」が確立された心境でくつろぐことができる。このような構造的な理解が必要ということだ。有機的に言い換えれば、「愛」が生息しやすい環境があるのだ。

先ほどの心情のベクトルを考えると、「愛」は、適切な環境下で「自ら」を他者に向けられる指向であり、「好き」は「自分中心」で単なる嗜好に過ぎない。

光に例えるなら、全方向に放射されるような光、それが「愛」だ。だが、それには羽ばたける環境(意識段階)が必要だ。「愛」は全照射であり、「好意」は、一方向からの光で、印象的に一点照射的な光の欠片にすぎない。与える感覚としてはほんの一部だ。

大概自分が好きな人に「愛していない」とか、はっきりと「嫌い」と言われて、平気でいる人間はいない。何かしら、相手に気に入られるように努力するか、諦めて関わりを持たないようにするかだ。

愛されていないことが分かると、一気に気分が沈み込む。この気分の変化はよく観察してみると、自分自身がどのように見つめられているのか、受け止められているのか、という評価に対する自分自身への答えのようなものだ。

この反応自体に良いか悪いかはない。そうした感情が湧くのはむしろ当たりまえで、そのようなとき、感情が表出する過程をどのように観察するか、その仕組みを知ることが大切なのだ。

この仕組みに最も関与する自分自身を見つめる目、それを日本語で「己」という。ここで、「己」という文字について解説しておこう。

2)「己」と「愛」

「己」は言霊で、「おのおの」/「各々」各人それぞれの「おの」、そして「れ」の文字の意、「礼」を持つ。

各自個々人が「礼」を弁えること。それは「己」の機能でもある。周囲を見回し、自分の立場を弁え、それができるようになるには、まず、自分自身をよく知らねばならない。

「己」は、「自分」にも使うが、相手を非難したりするときに用いる極めて独特な語彙である。そして、いま説明したように、「相手」に対して使う場合は、大抵「自分」が「相手」の対応に「非礼」を感じたときに打ち出される言葉なのだ。

ここで大切なのは、「己」は、単なる自分の観察だけではないということ。個々人各々各人が「自分」という立場はもちろんのこと、グループや組織という社会集団の中においても、自分を察すると同時に、集団の振る舞いも観察する重要な視点を授ける目なのである。

「礼」については、ひらがなの「れ」の字から派生する。陰陽五行説には、五常「仁・義・礼・智・信」があり、そのうち「礼」は中心核(格)であり、霊格、人格、品格の格調に関与する。

(註)五常も幾多の変遷があり、様々な説がある。時代の流れで五行の場が変化しないものは「仁」のみである。

「礼」が中心に存在することで、(こころ)の中心を穿つ軸と、その視座にある自分自身の「我」と「汝」を意識する軸ができあがってくる。

これが「愛の弓矢」の矢であり、見えざる意図である。この矢を中心に、「己」は周辺の環境と心境の境界を見通し、知覚的体感的な反応を繰り返しながら情動を察知している。

では、その愛はどこにあるのか。愛はどこから派生するものなのか。それを探ってみることにしよう。

3)愛の在り処

私たちが初めに感じる感覚的情動は、驚きであると示したが、それから派生している感情が、恐怖と怒りであることはお話した。

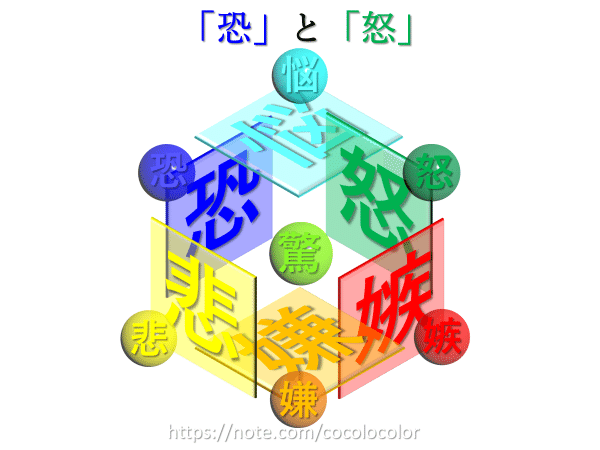

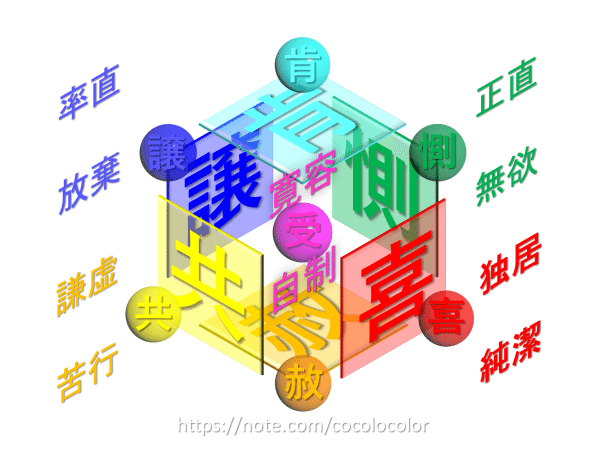

下の図をもう一度ご覧いただこう。

ここには左右に「恐」、「怒」という文字がある。この二つが二次的に派生するネガティブ感情である。初期段階で派生する感情は、「嫌悪」の「イヤ!」である。

「嫌」の感情は、原初の「驚愕」から反応的な感覚を通して、最も原初な段階で生じてくる。

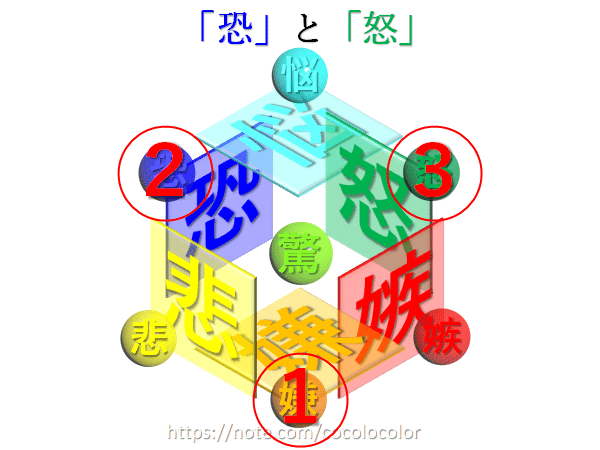

非常に単純に感情が派生する順序を記せば下の図のようになるだろう。

すぐに理解できることは、基本的に「恐怖」や「怒り」の感情は、ある程度、周囲の人間関係など、社会的な関わりを持ったあとで発動することだ。

そして、嫉妬や悲しみは、さらに高次の感覚的感情により派生する。

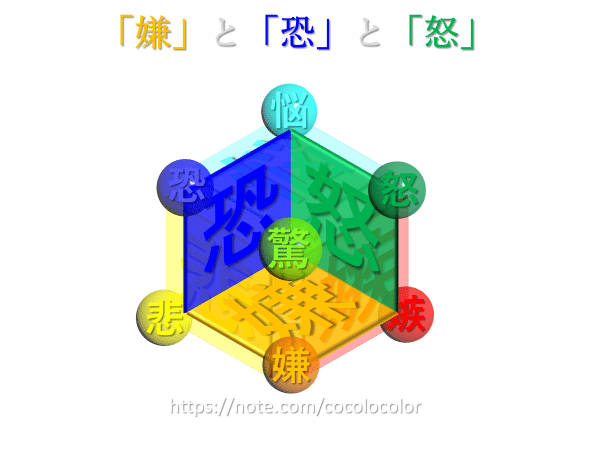

立体的に見立てると、次のような見立てになる。

まず、 感覚的「驚き」の情報から「嫌」や「恐怖」や「怒り」が派生していく。そして次の高次の陰性感情「悲しみ」「嫉妬」「悩み」が派生する。

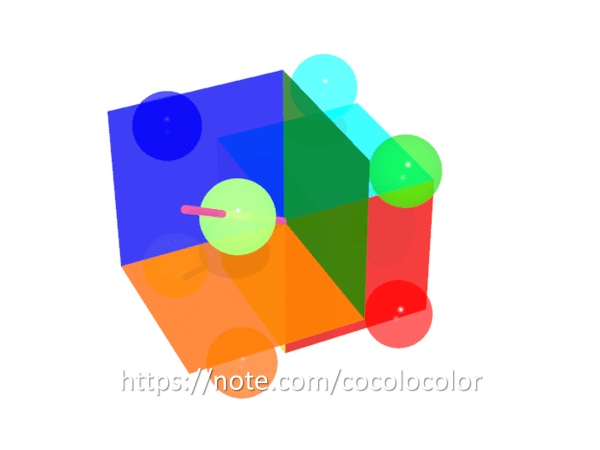

下の図は、以前も示したが、骨格だけをトレースさせ関係を表した構造図である。それぞれの球の位置と、仕切られている面の相互の関係性を見てほしい。

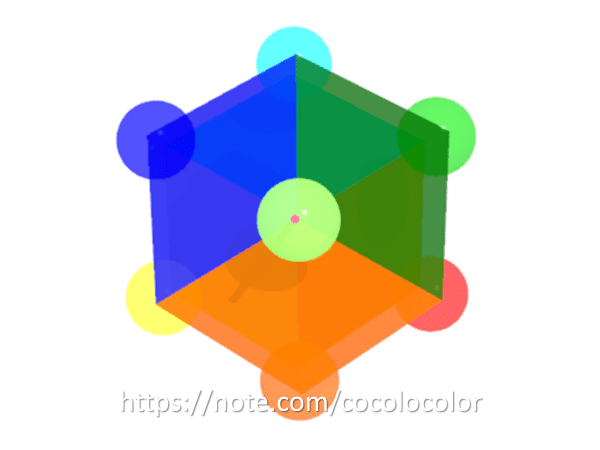

さらに、視座はそのままに、構造自体を回転させてみよう。エピソード3「愛の源泉」で示した構造だ。

「驚」の黄緑色の球を中心に周囲に三つの壁(青、緑、橙)を配して囲われた構造になっている。これが第一段階の陰性感情が自分へ伝わる境界である。球は「嫌」、「恐」、「怒」の感情の核である。

もう一度、回転させ全体の構造を把握していただこう。

そして、視座から見て対極にある(矢の向こう側)のが、より高次の陰性感情「悲しみ」「嫉妬」「悩み」として表現してある。

これが、次に続く反応を生み出す。「受容」という紫の球を中心とした感情調整の転機となっていく。何らかの転機になる力が「愛」であると考えられる。

転機出現のメカニズムは、仮説ではあるが、次のように考えている。

4)愛の出現

陰性感情でも「悲哀」「嫉妬」「苦悩」などは、より高次の陰性感情であり、その大本の原因は、殆どが対人関係からなる。高次の陰性感情は、反応的な感情ではあるものの、その感情の表出には、他人へ対する何らかの想いが現れており、既に公人的な視点が出現している(非常にネガティブな感覚ではあるが)。

ここに仮に、それらを受け容れられるような転機として、許しや共感、寛容や謙虚など、前回述べたような「徳分」が少しでも現れることがあれば、それが陽性感情を生み出す原動力となる。

「受容」を中心とした感情は、陽性感情としての心の働きを、より建設的で協調的にしてくれる。陰性感情は反応的であるが、陽性感情は極めて協力的に働く。

そして、エピソード3「愛の源泉」4)陰性感情からの転換でも触れたが、東洋医学的には、乳幼児期の不快な感情、とくに空腹、排泄、睡眠の部分がこの高次の陰性感情の部分に同化していることも大切だ。

乳児期に受けた世話。基本的にお世話は「愛」そのものである。「愛」の基本姿勢を思い出していただければ理解できるだろう。

それは

「いつまでも見ていたい」

という感情なのだ。そうであれば、そこに観察の目はいつもある。これは「愛」の原初ではあるが、非常に大切な原点だ。そして、「愛」は育むものであり、常に成長していくものだ。

私たちは、その環境を生み出し、そこに棲まえるよう、広い視野と繊細な視点が必要になってくる。

21世紀、時代は語りべとしての一元的世界やフラットランドの二元的世界観から、三元的な立体感覚へと変革していく。

その一端を担うのが、「こころの立体モデル」である。

では、次回「愛の美学」エピソード7『愛の境界』をお楽しみに。

※このマガジン『愛の美学』に連載されている他の記事はこちらから

いいなと思ったら応援しよう!