発達障害の方がアドリブが効かないワケ

咄嗟に気の利いた返しができない

「あの時こう言っておけば良かった」

上司や友人、あるいは職場の会議などで、その場では咄嗟に良い考えや気の利いた言葉が浮かばず、

後になってから徐々に理解が追い付き、良いアイデアや言葉を思いつき後悔する、、

パッと言葉が出てこない、いわゆる

「アドリブが効かない」「会話の瞬発力がない」、

誰しもがそういった経験があるかとは思いますが、こと発達障害の方は往々にしてそういった経験があるかと思います。

今回はなぜ発達障害の方にこういった理解の遅延が起きやすく、会話の中で咄嗟に反応できないのか、

これまでに言われてきたことや、それに対してどう対応すべきなのか、私見を交えて書いていきたいと思います。

あぶり出し型脳とは

上述の状態にぴったりと当てはまる言葉が

「あぶり出し型脳」という言葉です。

これは発達障害の当事者でもある平極ルミさんという方が提唱された言葉です。

あぶり出し、元々の意味は、火であぶって隠されていた文字や絵を浮き出させる。転じて、

隠されていた物事や事実が徐々に明らかになること、を指します。

「あぶり出し型脳」、まさに言われた言葉を反芻し、後になってからじわじわと理解が追い付く、といった状況をぴったりと表した言葉と言えます。

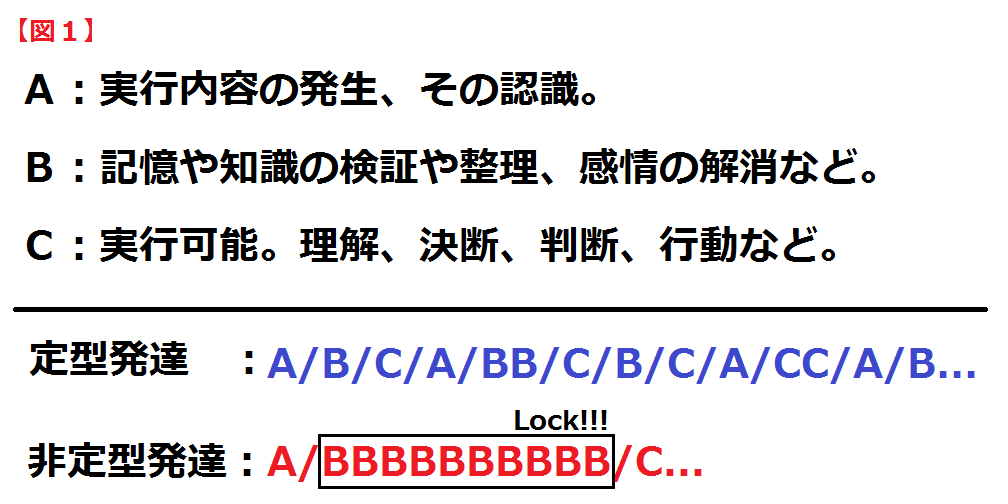

そのあぶり出し型脳で起こっているのが下の図。

発達障害考察ブログ HYOGOKURUMI.Scribbleより

Aという事象、例えば誰かに何か話しかけられる、

会議で議題が上がる、といったことが起きた際に、

発達障害(非定型発達)の方は、上の図のように脳内でこれまでの知識や情報、経験の検索をかけ、繰り返し考えます(Bの反復)。

定型発達の方のようにA→B→Cと、即座に適切な言葉や行動に移せないのです。

ああでもない、こうでもないと考えているうちに発言や行動の機会を逸し、あとになってから良いアイデアが思い浮かんだり後悔したりするのです。

情報のまとめあげ困難説とは

ではなぜ発達障害の方がこういった思考に陥りやすいのか?

それを説明したのが東京大学の熊谷先生、綾屋先生が提唱した、情報のまとめあげ困難説です。

これはそもそも発達障害とはなんなのか?という疑問に端を発しています。

昔は有病率が低かった発達障害が近年になって増えてきた、その理由の一つに社会の複雑化があると言われていますが、

では発達障害は、個人の問題ではなくて社会が作り出した問題なのか?

そうではなくて、まずその人個人の素因があるはずで、それは一体なんなのか?

という疑問から唱えられた説です。

従来ASD(発達障害)の中核症状は

「社会性の障害」と言われてきましたが、

お二人はそもそもの発達障害の問題の大半は、対人関係以前の知覚・運動レベルにある、と考えました。

発達障害の方は、脳に絶えず入ってくる様々な情報(知覚)をまとめ上げ、それを運動指令として出しその結果をまたフィードバックし修正する、

という感覚・運動レベルにそもそもの問題があり、

対人関係の問題や社会性の障害はあくまでその結果として出てくる二次的なものと考えたのです。

例を挙げると、感覚過敏やそこからくる視線恐怖や対人恐怖、会話の中の細かなワードが気になって全体像を掴めない、といったことも、元を辿れば個人の知覚・運動レベルに問題があるというわけです。

あぶり出し型脳にどう対応すべきか

ではあぶり出し型脳に対してどう対応するべきなのでしょうか。

まず挙げられるのが、経験値を積み重ねることで対応する方法です。

A→B→C、様々なパターンを繰り返し経験することで、次に同じような場面に遭遇した際に対応できるようにするのです。

習うより慣れよ、私もこれまでに数えきれないほどの失敗や消し去りたい過去がありますが、そうした経験を経て人より少し遅れて成長してきたと思っています。

ただ、慣れだけではやはり未知の場面に対応するのは難しいです。そういった意味で、発達障害の方が仕事を選ぶ際には、ある程度決まった手順を踏む作業の方が望ましいでしょう。

さらに言うと、時間制限のないタスク、がより望ましいと言えます。情報をまとめあげ言葉や行動に移すのに時間が掛かるからです。

実際に発達障害の方に知能検査(WAIS)をしてもらうと、時間制限のある課題で点数がとれない方がいます(必ずしも全員がそうではありません)。

また、あぶり出し型脳が悪いことばかりかと言うと、そうではありません。

発明家のエジソンは発達障害であったといわれていますが、「1+1=1だ。一つの粘土ともう一つの粘土を合わせたら一つではないか」と言い張ったという逸話があります。

「1+1」というA:実行内容に、常識やその場で望ましいと思われる答えや結果(C)を出さず、

疑問を持ち、繰り返し検証する(Bの反復)姿勢が、他人が思いつかないような歴史的な発明につながったのでしょう。研究職は時間制限のないタスクの最たる例と言えます。

最後に、自分があぶり出し型脳だと認識して、普段から情報をまとめあげるよう意識しておくことも対策として有効です。

相手は一体何を伝えようとしていてどんな答えを期待しているのか、

ある議題に対して諸々の情報をまとめあげ、リスクベネフィットを踏まえ最大公約数的な妥協案・落としどころはどこなのか、

会話中に常に意識し、アンテナを張っておくのです。そういったことが、良くも悪くも現代では

「社会性」と呼ばれるものなのです。

うまくまとめあげることができずに、冗長になってしまいました。長文、拙文にお付き合いいただきありがとうございました。