市谷の杜 本と活字館へ

日本を代表する印刷会社の一つ、大日本印刷株式会社。

市ケ谷駅から徒歩10分ちょっと、大日本印刷本社ビルの横に、同社が運営する「市谷の杜 本と活字館」があります。

余談ですが、市ケ谷駅から活字館に向かう途中にかなりの急な坂があります。あの坂を自転車で登れる人がいたら超人だと思います。歩いて登るのも結構大変!

左内坂というそうで、安政の大獄で処刑された橋本左内に関係している坂かと思ったら違いました。この辺りを開発した名主島田左内にちなんでいるそうです。

※左内なのに佐内と書いていました。訂正しました!

活字館の隣には現在の本社ビルがあります。

この建物は1925年に建てられ、2000年代になって大型機械が郊外の工場に移転するまで大日本印刷の市谷工場として稼働していました。現在は「本と活字館」として当時の印刷機械の展示や、活字と本作りにまつわる企画展を通して、印刷の面白さや奥深さを伝えています。周囲は市谷の杜として緑地整備されています。

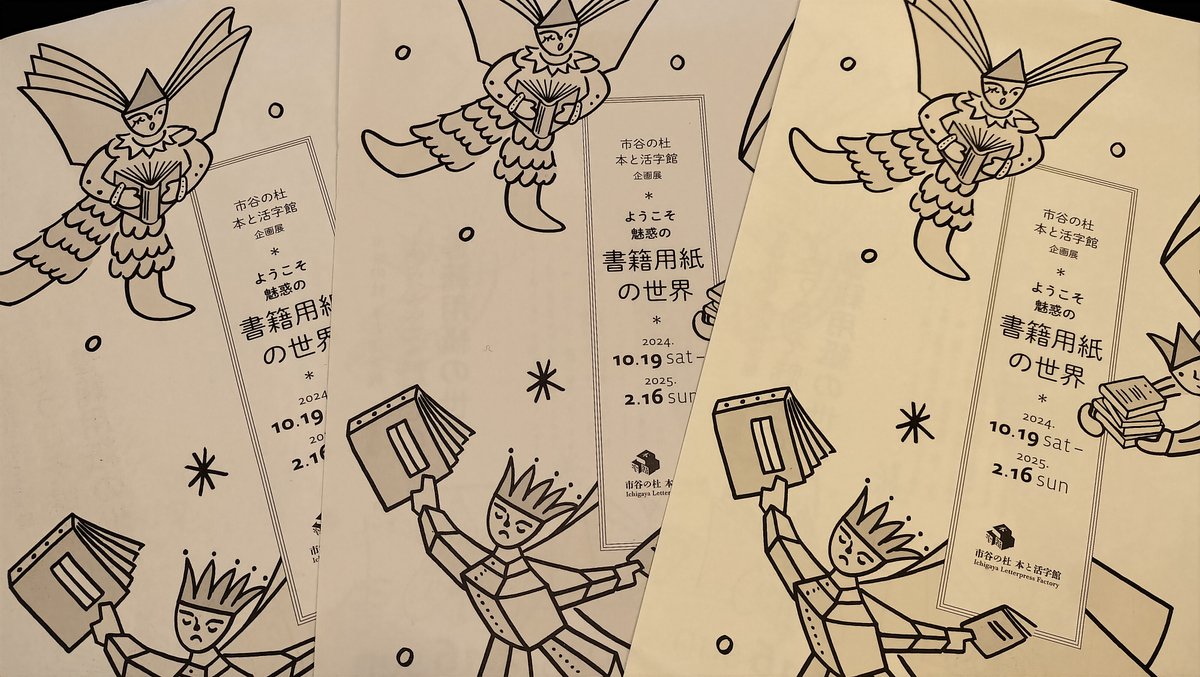

現在、企画展「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」(2/16まで)が開催されています。入場は無料です。

この企画展、すごく人気があるようで、土日は日時予約が必要です。私も前々日に慌てて予約しました。

書店に行って本を手に取りじっくり見てみると、新潮文庫はちょっとクリーム色がかった紙だったり、辞典はすごく薄い紙が使われていたりと、出版社や本の種類によって多種多様な紙が使われています。本を読んでいる時も、きっと意識していなくても触り心地やめくりやすさ、めくりにくさを手で感じているはずです。最近は凝った装丁の本がたくさんあるので、使われている紙の質感や色、厚みも多様化していると思います。

企画展示室に入ると、書籍用紙として使われている紙61種類がずらりと並んでいます。来場者はそれを1枚ずつ取っていきます。好きなのを選んでもいいのですが、私はせっかくなので全種類取りました。表紙と目次と裏表紙もあります。それらを持って次の部屋に行くと製本機があり、スタッフの方が製本してくれます。

どんな展示か下調べせずに行ったのでこの展開にちょっとびっくり。

紙には名前、メーカー、連量(1000枚の重さ)などが書いてあります。

この展示で置いてある紙の連量はだいたい60~70kg。

紙って意外なほど重いです。

ツルツル、サラサラ、フワッ、ザラッ。いろんな感触。

じっくり見たいのですが、なんせ混雑しているのでどんどん取っていかないと後ろが詰まってしまいます。でもみんな楽しそう。

集めた紙は天のり製本機で製本してもらいます。のりは樹脂を溶かしたものを使っていました。

簡単なのり付けなので、外れやすいとのこと。メモ用紙など外していくことが前提のものはこののり付けでOKだそう。

からし色みたいな色です。

他にもサーモンピンク、鶯色がありました。

書籍用紙の見本帳の出来上がり〜。

断面はこんな感じです。

白っぽい紙、クリームがかった紙、グレーがかった紙のグラデーション。

最後の方は株式会社竹尾の少し分厚い紙です。

絵が上手なら、それぞれの紙に絵を描いて比べてみると面白いだろうなと思います。

私が特に好きだった紙。パスピエクリーム。

パスピエとはフランス語で、17世紀にパリで大流行した古典舞曲だそう。

ちょっと藁半紙を思わせるOKアドニスラフ70。

小学生の頃のプリントは藁半紙でした。ちょっとざらっとした懐かしい手触り。

コストが抑えられるため書籍や雑誌に多く使用されているそうです。

何の紙か記録し忘れましたが、企画展のパンフレットも3種類ありました。

並べると違いがよく分かります。

それぞれの紙で作った束見本も。厚み、色、ずいぶん違います。

館内では卓上活版印刷機の印刷体験もできます。

上の丸盤にインキがついていて、ローラーにインキを移して、

ローラーから版にインキを塗りつけ、最後に紙に版を押し付けます。

しおりに緑のインクで「杜の折の妖精」オクタボを印刷できます。

1階は常設展で、本ができるまでの工程(明治から昭和にかけて行われていた活版印刷)が展示されています。

まずは作字。作字は手描きからスタートします。

手描きのデザインをもとに、活字パントグラフという機械で母型を彫刻します。

大日本印刷と津上製作所が研究して作った国産彫刻機だそう。

母型庫。大日本印刷では、あらゆる印刷物に対応するために30万本の母型を所有していたそう。

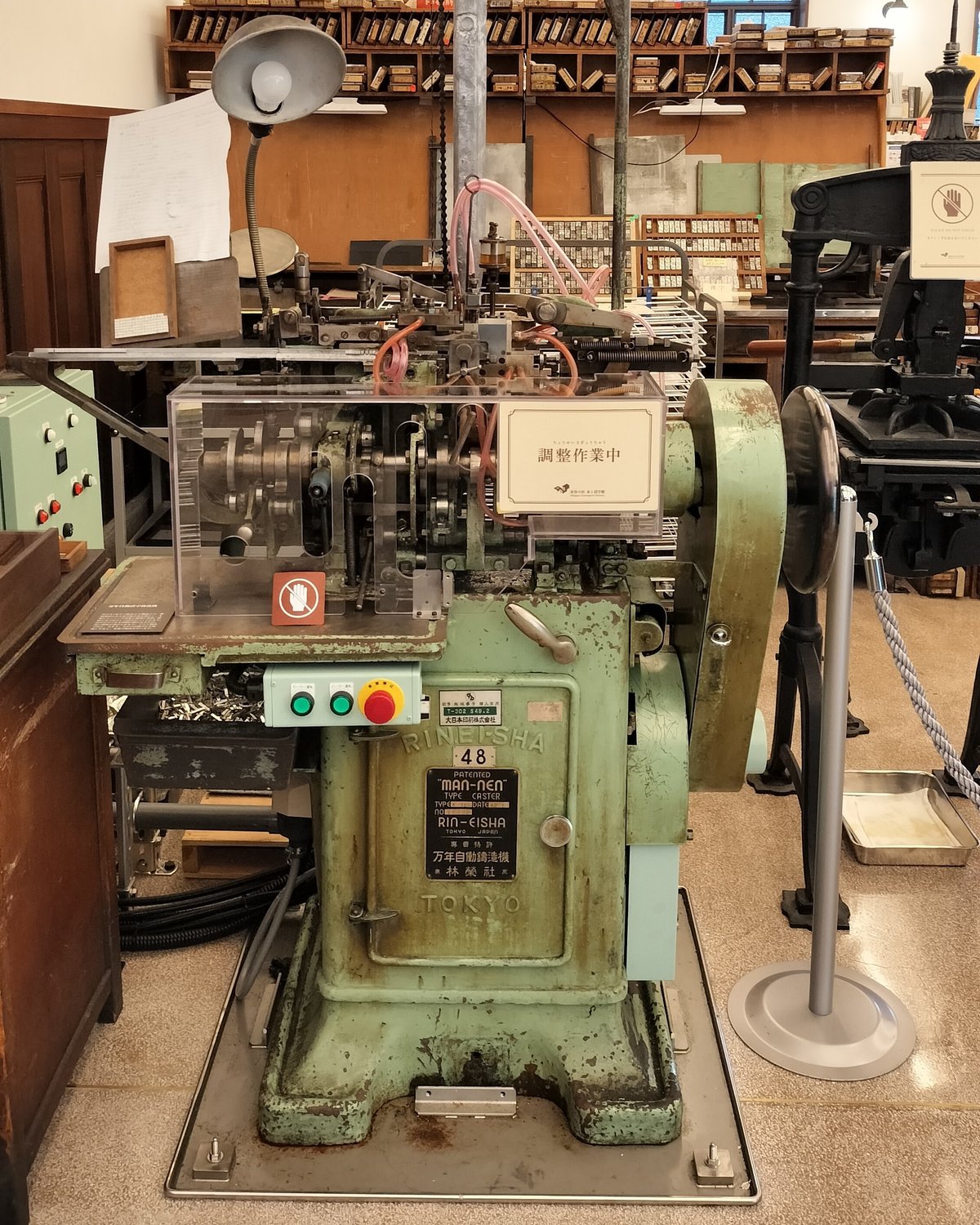

次は鋳造。

母型に鉛合金を流し込み、活字を鋳造します。

高さを合わせないと綺麗に印刷できないため、高い精度が要求されます。

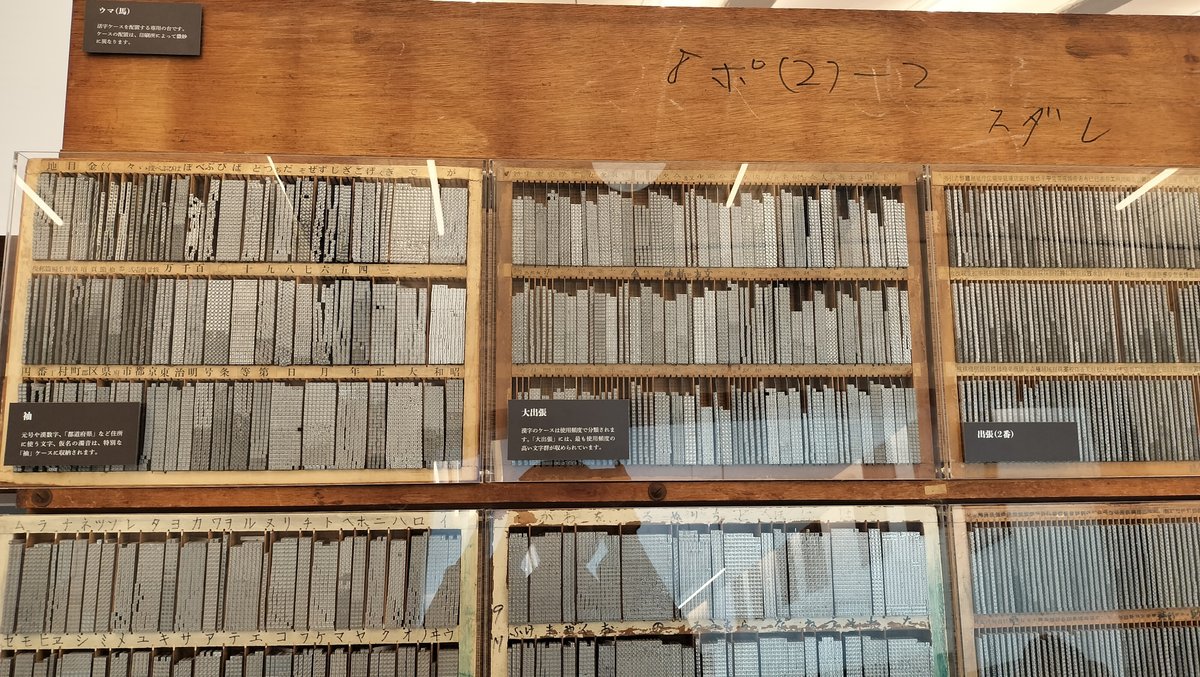

その次は文選。できた活字を拾っていきます。

活字を収納している棚は「馬」と呼ばれているそう。「馬」と呼ばれているのは横からの見た目が四本足で立っている馬に見えたから、とか。

ひらがなの活字。「の」「し」「す」などが多く使われるのが分かります。

日本語はひらがなだけではありません。カタカナ、漢字があります。

あと数字、記号もありますね。

大出張が一番出る活字、次が出張、その次が小出張と呼ばれています。1人の職人が扱う活字はひらがなとカタカナ、それに使用頻度の高い漢字2500字ほどだったそう。職人は活字の場所も全て記憶していました。これぞ職人技です。

拾った活字を印刷物の版に仕上げる工程が植字です。ルビは定規で測ったら1mm四方でした。小さい!インテルは行間を埋めるのに使います。

出版社ごとに体裁に細かい指定があり、それに合わせて植字していきます。

版は崩れないようにタコ糸で固定します。

版ができたら印刷です(印刷の前に校正をします)。

版を8ページや16ページ単位で組み、大きな紙に印刷します。

印刷機の近くには活字棚やインクの一斗缶などが。

最後に製本。本の形にしていきます。

これは糸でかがるタイプの製本機です。

今の出版産業はデジタル化が進んでいますが、1冊の本が様々な工程を経て、多くの人たちの手を経て作られていることに変わりはありません。

本は私たちに知ることの楽しさ、ワクワク、感動、時にはモヤモヤやザワザワをもたらし、私たちの日常にいろいろな味付けをしてくれます。

本離れや本屋の閉店が相次いでいることが話題になって久しいですが、私はこれからも1冊1冊の本との出合いを大切にしていきたいと思います。

館内の喫茶コーナーでは企画展のイラストのラテアートも。

市ケ谷駅のすぐ近くにも大日本印刷のビルがあります。

その1階にあるのがDNPプラザ。外濠書店という、実験的な書店があります。市ケ谷駅の真横が江戸城の外濠なので外濠書店。

ちなみにJRと東京メトロは市ケ谷駅、都営地下鉄は市ヶ谷駅と表記するそうです。そして住所は市谷と表記します。もーややこしい。

企画展で「助太刀書店〜もしもこんなところに書店があったら〜」展が開催されていました。旅館など意外な場所にある書店、本と組み立て式の段ボールが一緒に届いて即席で書店を開けるポータブル書店など、これまでの書店の概念から一歩進んだ書店を提案する展示です。展示してある本は全て購入できます。

札幌にある定山渓第一寶亭留翠山亭(じょうざんけい だいいちほてる すいざんてい)にある風呂屋書店はDNPが開業支援した書店だそう。

本を購入すると、大阪にある書店「正和堂書店」とコラボした栞がもらえます。

正和堂書店はブックカバーや栞が人気だそうです。

購入したうち1冊はこちら。

武田砂鉄さん『わかりやすさの罪』。

「市谷の杜 本と活字館」、企画展、常設展ともに楽しく、ためになる展示でした。DNPプラザの実験書店も書籍の入れ替えがあるそうなのでまた行ってみたいです。どちらもおすすめです。

本が好きな方、印刷が好きな方、紙が好きな方は是非!