古典名作:グレートギャツビー(8)

前回

本編

第七章 - 2

単純な心ほど混乱しやすいものはない。私たちが車を走らせている時、トムはパニックの鞭に打たれているようだった。ほんの一時間前まで安泰で手の届くところにあったはずの妻と愛人が、急速に彼の手の内から滑り落ちようとしていた。彼は本能的にアクセルを踏み込み、デイジーを追い越すと同時にウィルソンを振り切ろうとし、アストリアに向かって時速50マイルで疾走した。そして、蜘蛛の巣のように絡み合う高架橋の鉄骨の間から、のんびりと走る青いクーペが見えてきた。

「フィフティーストリートあたりの大きな映画館は涼しいわよ」とジョーダンが提案した。「夏の午後、みんながいなくなったニューヨークが好き。なんだかとても官能的で――熟れすぎた果実が、手の中に落ちてきそうな感じなの」

「官能的」という言葉はトムをさらに不安にさせたようだったが、彼が何か異議を唱える前に、クーペが止まり、デイジーが私たちに車を寄せるよう合図を送ってきた。

「どこに行くの?」と彼女が叫んだ。

「映画にでも行こうか?」

「暑すぎるわ」と彼女は不満を漏らした。「あなたたちだけで行って。私たちは車で少し走ってるわ。それから後で会いましょう」彼女は少し工夫を凝らして言った。「どこかの角で会いましょう。私、二本のタバコを吸ってる男になるから」

「ここで議論するのは無理だ」とトムが苛立って言った。ちょうどその時、後ろからトラックが罵声を上げるような汽笛を鳴らした。「セントラルパークの南側、プラザホテルの前で合流しよう」

彼は何度も後ろを振り返って彼らの車を確認し、交通が遅れると減速して彼らが見えるまで待っていた。彼は、彼らがどこか脇道に逸れて、永遠に彼の人生から消え去るのを恐れていたのだろう。

しかし、彼らはそうはしなかった。そして私たちは、プラザホテルの一室の応接間を借りるという、説明のつかない一歩を踏み出したのだった。

結局、私たちをその部屋に追い込んだ長引く激しい口論がどうだったのかはよく覚えていない。ただ、私の下着が湿った蛇のように脚に絡みついていたことや、汗の滴が背中をひんやりと滑り落ちていったことだけは鮮明に覚えている。最初は、デイジーが「五つの浴室を借りて冷たい風呂に入ろう」と言ったことから始まり、それが「ミント・ジュレップを飲む場所を探そう」という、もう少し具体的な形に変わっていったのだ。誰もが「馬鹿げた考えだ」と何度も言い、全員が一斉に困惑する受付係に話しかけては、面白いことを言っていると自分たちで思い込んでいたのだ……あるいは、そう装っていたのだ。

部屋は広く、そして息苦しかった。すでに午後四時だったにもかかわらず、窓を開けると、セントラルパークから熱風とともに木の匂いが漂い込んでくるだけだった。デイジーは鏡の前に立ち、私たちに背を向けたまま、髪を整えていた。

「素敵なスイートルームね」とジョーダンが尊敬の念を込めて囁くと、全員が笑った。

「もう一つ窓を開けて」とデイジーが振り向かずに命じた。

「これ以上はないわ」

「じゃあ、斧を頼まなきゃね――」

「暑さなんか忘れることだ」とトムが苛立たしげに言った。「文句を言うと余計に暑くなるんだよ」

彼はタオルに包まれたウイスキーの瓶を取り出して、テーブルに置いた。

「デイジーを放っておけばいいんじゃないか、オールド・スポーツ?」とギャツビーが口を挟んだ。「街に来たがってたのは君じゃないか」

しばしの沈黙が訪れた。電話帳が釘から外れて床に落ち、ジョーダンが「失礼」と囁いたが、今回は誰も笑わなかった。

「僕が拾おう」と私は申し出た。

「俺がやるよ」ギャツビーは切れた紐を調べて、「ふむ」と興味深げに呟き、電話帳を椅子に放り投げた。

「君のその言い回し、いいね」とトムが鋭く言った。

「何が?」

「その『オールド・スポーツ』ってやつさ。どこでそんなの覚えたんだ?」

「やめて、トム」とデイジーが鏡から振り返って言った。「そんな個人的なことを言うなら、私はここに一分もいないわ。氷を頼んで、ミント・ジュレップを作りましょうよ」

トムが受話器を取ると、抑圧された熱気が爆発したかのように、階下のボールルームからメンデルスゾーンの結婚行進曲の荘厳な和音が聞こえてきた。

「こんな暑さで誰かと結婚するなんて考えられないわ!」とジョーダンが悲しげに叫んだ。

「それでも――私は6月の真ん中に結婚したわ」とデイジーは思い出したように言った。「6月のルイビルで!誰かが気絶したわよね。誰だったかしら、トム?」

「ビロクシだよ」とトムが短く答えた。

「ビロクシっていう男よ。『ブロックス』・ビロクシって言ってね、箱を作ってたの。それは事実よ。それで彼はテネシー州ビロクシ出身だったの」

「彼はうちに運び込まれたのよ」とジョーダンが付け加えた。「だって、私たちの家は教会の二軒隣だったから。そして彼は三週間も居座ったの。お父さんが出ていけって言うまでね。彼が出て行った翌日、お父さんは亡くなったの」しばらくして、彼女は不敬に聞こえたかもしれないと感じたのか、「もちろん、全然関係ないわよ」と付け加えた。

「僕はメンフィス出身のビル・ビロクシを知っていたよ」と私は言った。

「あれは彼のいとこだったのよ。彼が出て行くまでに、彼の家族全員の歴史を聞かされたわ。彼はアルミニウム製のパターをくれたのよ。今でもそれを使ってるの」

式が始まるとともに音楽は静まり、窓から長い歓声が漂い込んできた。やがて「イェーイ!」という断続的な声が響き、最後にはジャズの音が溢れ出し、踊りが始まったのだった。

「私たち、年を取ったわね」とデイジーが言った。「若かったら、立ち上がって踊るのに」

「ビロクシを思い出して」とジョーダンが彼女に釘を刺した。「トム、あなたはどこで彼を知ったの?」

「ビロクシ?」トムは頭を絞って考えた。「知らないな。彼はデイジーの友達だったんだろ?」

「違うわ」と彼女は否定した。「一度も会ったことないわ。彼はプライベートカーでやってきたのよ」

「でも、彼は君を知ってるって言ってたぞ。ルイビルで育ったって。アサ・バードが直前に彼を連れてきて、空いている部屋がないかって頼まれたんだ」

ジョーダンが微笑んだ。

「たぶん彼はヒッチハイクして帰る途中だったのね。彼、あなたの大学のクラス会長だったって言ってたわ」

トムと私はお互いに戸惑いの表情を浮かべて見つめ合った。

「ビロクシ?」

「第一、うちにはクラス会長なんていなかったよ――」

その時、ギャツビーは短い、落ち着かないリズムで足を鳴らし、トムが突然彼を睨んだ。

「ところで、ギャツビーさん、あなたオックスフォード出身だって聞いたけど」

「正確には違う」

「いや、オックスフォードに行ったって聞いてるよ」

「ええ――確かに行きました」

しばらくの沈黙が続いた後、トムの声が信じられないといった調子で、侮蔑的に響いた。

「ビロクシがニューヘイブンに行った頃に、お前もオックスフォードにいたんだろうな」

また沈黙が訪れた。ウェイターがミントと氷を持って入ってきたが、彼の「ありがとう」という声や、ドアが静かに閉まる音でさえ、この重苦しい沈黙を破ることはできなかった。この長きにわたる疑問が、ついに明らかになろうとしていた。

「言っただろう、俺はオックスフォードに行ったんだ」とギャツビーが言った。

「聞いてたさ。でもいつのことか知りたいんだ」

「1919年だ。ただ五ヶ月しかいなかった。だから本当の意味でオックスフォード出身とは言えないんだ」

トムは、私たちが彼の不信感に共感しているかどうかを確かめるために辺りを見回したが、全員がギャツビーに視線を注いでいた。

「休戦後、幾人かの将校に与えられた機会だったんだ。イギリスかフランスのどの大学でも行けたんだよ」とギャツビーは続けた。

私は彼の背中を叩いてやりたくなった。以前感じた、彼に対する完全な信頼が再びよみがえってきたのだ。

デイジーが微笑みながら立ち上がり、テーブルに向かった。

「トム、ウイスキーを開けて。ミントジュレップを作ってあげるわ。そうすれば、少しは自分が馬鹿に見えなくなるかもしれないわよ……このミントを見て!」

「ちょっと待て」とトムが怒って言った。「もう一つギャツビーに聞きたいことがある」

「どうぞ」とギャツビーは礼儀正しく答えた。

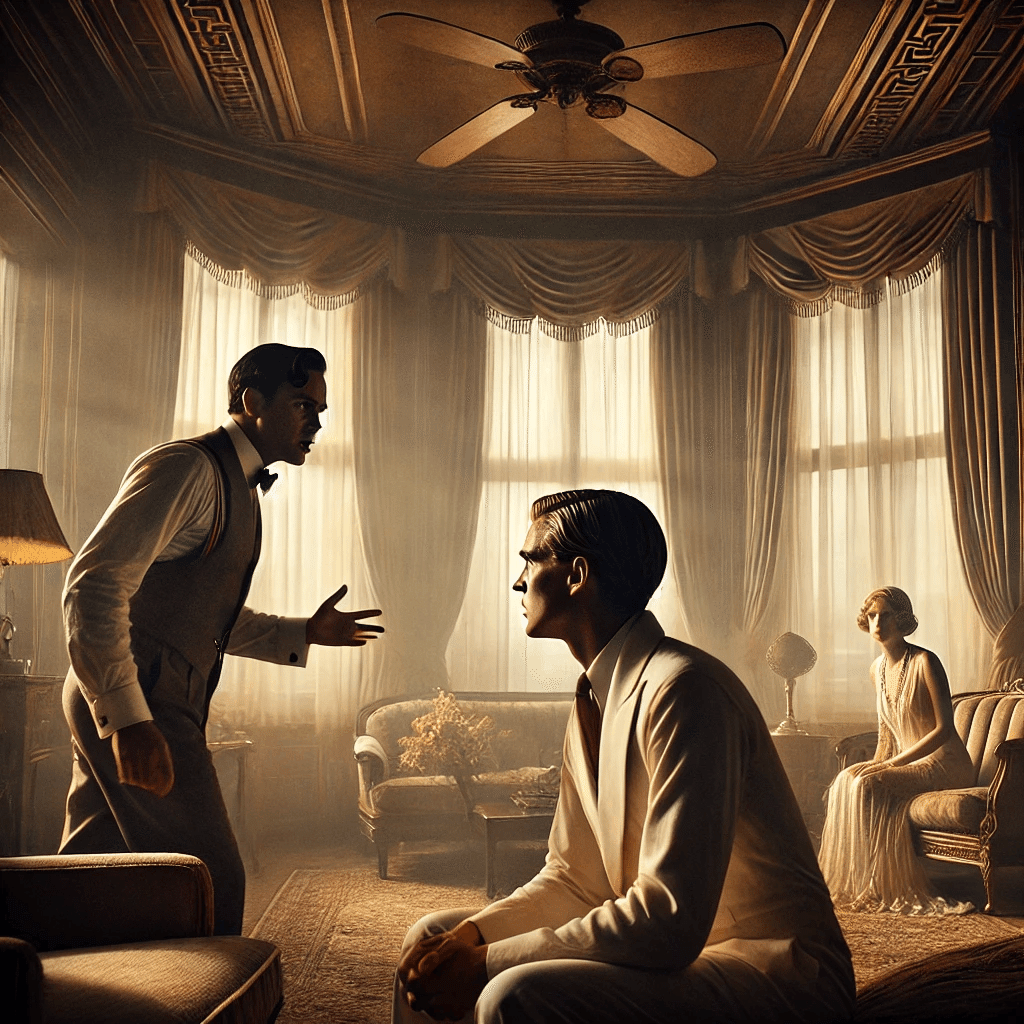

「一体、俺の家で何をしようとしてるんだ?」

ついに彼らの本音が露わになり、ギャツビーは満足げだった。

「彼は何もしてないわ」とデイジーが必死になって、二人の間を見比べた。「あなたが騒ぎを起こしてるのよ。少し自制してよ」

「自制?」トムは信じられないというように繰り返した。「つまり、無名のどこの馬の骨とも知れない奴が、君の妻に言い寄るのを黙って見てろってことか? それが今の世の中の流行なら、俺は御免だね……最近の奴らはまず家庭や家族を軽蔑することから始める。そして次は、何もかも捨て去って、黒人と白人の間で結婚でもするつもりかもしれないな」

感情的な無意味な言葉に興奮した彼は、自分が文明社会の最後の防波堤に立っているかのように感じていた。

「ここにいるのは全員白人よ」とジョーダンがぼそりと言った。

「俺が人気者じゃないことは知ってる。大きなパーティーは開かないしな。現代の世界では、友達を作るためには家を豚小屋みたいにしなきゃいけないんだろうよ」

私たちは皆怒っていたが、トムが口を開くたびに笑いたくなる誘惑に駆られた。放蕩者から堅物へのこの変わり身は、あまりにも見事だった。

「言いたいことがあるんだ、オールド・スポーツ――」とギャツビーが言い始めたが、デイジーはその意図を察した。

「お願い、やめて!」と彼女は無力な様子で彼の言葉を遮った。「お願いだから、もう家に帰りましょう。みんなで帰りましょうよ」

「それはいい考えだな」と私は立ち上がった。「さあ、トム。誰も飲みたくないんだよ」

「俺はギャツビーが何を言いたいのか知りたいんだ」

「君の妻は君を愛していない」とギャツビーは言った。「彼女は一度も君を愛したことがない。彼女は俺を愛しているんだ」

「お前は正気か!」とトムは自動的に叫んだ。

ギャツビーは興奮で輝きながら立ち上がった。

「彼女は君を愛していなかったんだ、聞こえるか? 彼女が君と結婚したのは、俺が貧しかったからで、俺を待つのに疲れたからだ。それはひどい間違いだったんだ。でも彼女の心の中では、俺以外の誰も愛したことなんてないんだ!」

ここでジョーダンと私はその場を去ろうとしたが、トムとギャツビーはお互いに譲らず、我々がその場に留まるよう競うように主張した。まるで、二人とも何も隠すことがなく、彼らの感情に間接的に触れることが私たちにとって特権であるかのように。

「座ってくれ、デイジー」とトムは父親のような口調を取ろうとしたが、うまくいかなかった。「何があったんだ? 全部聞きたい」

「全部話しただろう」とギャツビーは言った。「五年間続いていたんだ。君は知らなかっただけさ」

トムは鋭くデイジーの方を向いた。

「五年間、こいつに会ってたのか?」

「会ってたわけじゃない」とギャツビーが答えた。「いや、俺たちは会えなかった。でも、ずっとお互いに愛し合っていたんだ、オールド・スポーツ。そして君は知らなかった。時々笑ってしまったよ」――しかし彼の目には笑いはなかった――「君が知らなかったことが、な」

「ああ――それだけか」トムは牧師のように太い指を軽く叩きながら、椅子にもたれかかった。

「お前は狂ってる!」と彼は爆発した。「五年前のことは話せない。デイジーのことなんて当時は知らなかったし、どうやってお前が彼女に近づけたかもわからない。裏口から食料を届けたとかそういうことだろう。だがそれ以外のことは全部、まったくのデタラメだ。デイジーは俺と結婚した時、俺を愛していたし、今も俺を愛している」

「違う」とギャツビーは首を振った。

「いや、そうなんだ。彼女は時々馬鹿なことを考えて、何をしているのか分からなくなることがある。それに加えて、俺も彼女を愛してるんだ。時々、馬鹿なことをして騒ぎを起こすことはあるが、いつだって戻ってくる。そして心の中では、いつも彼女を愛しているんだ」

「気持ち悪いわ」とデイジーが言った。彼女は私の方を向き、声を一オクターブ低くして、部屋中に響くような軽蔑を込めて言った。「なぜ私たちがシカゴを離れたのか、聞かされなかったのかしら? あの小さな放蕩話のこと」

ギャツビーは歩み寄り、彼女のそばに立った。

「デイジー、もう終わったことだよ」と彼は真剣な顔で言った。「もうどうでもいいことなんだ。真実を言ってくれ――君が彼を一度も愛していなかったと。それで、すべてが永遠に消えてなくなるんだ」

彼女は彼をぼんやりと見つめた。「どうして――彼を愛したなんてことが――あるかしら?」

「君は彼を愛していなかったんだ」

彼女はためらった。彼女の視線がジョーダンと私に向けられ、まるで彼女が今自分がしていることをようやく自覚したかのように、そして最初から何もするつもりがなかったかのような訴えかける表情を浮かべた。しかし、もう手遅れだった。

「彼を愛していなかった」と彼女はしぶしぶ言った。

「カピオラニでも?」とトムが突然問いただした。

「いいえ」

下のボールルームからは、こもった息苦しいような音楽が、熱気の波に乗って漂ってきていた。

「パンチボウルから君を抱えて靴を濡らさないようにした、あの日じゃないか?」彼の声にはかすかにかすれた優しさがあった……「デイジー?」

「お願いやめて」彼女の声は冷たかったが、そこにあった憎しみは消えていた。彼女はギャツビーを見つめ、「ほら、ジェイ」と言ったが、タバコに火をつけようとする手は震えていた。突然、彼女はタバコと燃えたマッチを絨毯の上に投げ捨てた。

「あなた、求めすぎよ!」彼女はギャツビーに向かって叫んだ。「私は今、あなたを愛しているわ――それで十分じゃない? 過去のことはどうしようもないのよ」彼女は無力に泣き出した。「確かに、彼のことも一度は愛してた――でもあなたのことも愛してたのよ」

ギャツビーは目を見開き、そしてまた閉じた。

「僕のことも愛してた?」彼は繰り返した。

「そんなの嘘に決まってる」とトムが荒々しく言った。「彼女は君が生きていることさえ知らなかったんだ。デイジーと俺には、君が一生知らないことがあるんだ、そして俺たち二人が絶対に忘れられないこともな」

その言葉はまるで物理的にギャツビーを打ちのめすようだった。

「デイジーと二人だけで話したい」とギャツビーは強く言った。「今、彼女は興奮しているだけだ――」

「二人きりでも、トムを愛してなかったなんて言えないわ」と彼女は哀れな声で認めた。「そんなの、嘘になるもの」

「もちろん嘘だろう」とトムは同意した。

彼女は夫の方を向いた。

「あなたにとって、そんなことどうでもいいでしょうに」と彼女は言った。

「いいや、大事なことだ。これからはもっと君を大切にするよ」

「君にはわからないんだ」とギャツビーは、少し焦りを感じたような口調で言った。「もう彼女の面倒を見るのは君じゃないんだ」

「俺が面倒見ないって?」トムは目を大きく開き、笑った。彼はもう自分をコントロールできる立場に立ったのだ。「どうして?」

「デイジーは君の元を去るんだ」

「馬鹿な話だ」

「私はそうするつもりよ」と彼女は目に見える努力をして言った。

「彼女は俺を去るつもりなんかない!」トムはギャツビーに向かって身を乗り出すように言った。「ましてや、彼女に指輪をはめるために盗みをしなきゃならないような、ただの詐欺師のためにだ」

「こんなの耐えられない!」デイジーが叫んだ。「お願いだから、ここを出ましょう」

「一体、お前は何者なんだ?」トムが叫んだ。「お前はマイヤー・ウルフシャイムとつるんでる連中の一人だろう――それくらいは俺にもわかる。お前のことをちょっと調べたんだ。明日にはもっと詳しく調べてやる」

「好きにすればいいさ、オールド・スポーツ」とギャツビーは冷静に言った。

「お前の『薬局』がどういうものか突き止めたんだよ」彼は私たちの方を振り返り、早口で話し続けた。「こいつとウルフシャイムは、ここやシカゴの裏通りにあるたくさんの薬局を買い取って、そこで穀物アルコールを売っていたんだ。それが彼の小さな悪事の一つさ。俺は最初にこいつを見た時から密造酒商だと踏んでいたが、間違ってなかったな」

「それがどうした?」とギャツビーは丁寧に言った。「君の友達のウォルター・チェイスだって、それに乗っかったんだろう?」

「それで、あいつを放り出したんだろ? ニュージャージーで一ヶ月刑務所送りにしたんだ。神様! ウォルターがお前のことをどう言ってたか、聞かせてやりたいよ」

「彼は文無しで俺のところに来たんだ。金を稼げるってことで、喜んで引き受けたんだよ、オールド・スポーツ」

「その『オールド・スポーツ』って呼ぶのはやめろ!」とトムが叫んだ。ギャツビーは黙っていた。「ウォルターだって、お前を賭博法で訴えることができたんだが、ウルフシャイムがあいつを脅して口をつぐませたんだ」

その時、ギャツビーの顔に浮かんでいた、見慣れないが確かに覚えのある表情が再び戻ってきた。

「その薬局の商売なんて小さなものさ」とトムはゆっくりと続けた。「だが、お前は今もっと大きなことをやっているんだろう。ウォルターが恐れて俺に話せないようなことをな」

私はデイジーを見た。彼女はギャツビーとトムの間で、怯えた表情を浮かべていた。ジョーダンを見ると、彼女は何か目に見えない物をあごの先端でバランスを取ろうとしているようだった。それから私は再びギャツビーに目を向け――その時、彼の表情に驚いた。まるで――これは彼の庭で流れていた根も葉もない噂を軽蔑して言うのだが――彼が「人を殺した」ような顔つきだった。ほんの一瞬、彼の顔つきはまさにそんな不気味な表現にふさわしいものだった。

その表情はすぐに消え、彼は興奮気味にデイジーに話し始めた。すべてを否定し、自分の名誉を守ろうとした。だが、彼女は彼の言葉に応じるどころか、ますます自分の殻に閉じこもっていくようだった。結局、ギャツビーはそれを諦め、ただ失われた夢だけが、午後の終わりとともに形のないものを掴もうともがき続けていた。部屋の向こう側に消えた声を追い求めて、悲しげに、それでも絶望することなく。

その声が再び懇願した。「お願い、トム! もうこれ以上耐えられないわ」

彼女の怯えた目は、どんな決意も、どんな勇気も、すでに消え失せたことを物語っていた。

「デイジー、君は先に家に帰りなさい」とトムが言った。「ギャツビー氏の車で」

彼女はトムを見つめ、今度は怯えたようだったが、彼は寛大な軽蔑を込めて促した。

「行きなさい。彼はもう君に迷惑をかけないさ。自分の場違いな小さな恋愛ごっこが終わったことを、さすがに理解しただろうからね」

彼らは一言も言わずに去って行った。突然、切り離され、偶然の産物のように、我々の哀れみからさえも隔絶された存在となり、まるで幽霊のようだった。

少しして、トムは立ち上がり、未開封のウイスキーの瓶をタオルで包み始めた。

「これ、誰か欲しいか? ジョーダン?……ニック?」

私は答えなかった。

「ニック?」彼はもう一度聞いた。

「なんだって?」

「欲しいか?」

「いや……今思い出したが、今日は俺の誕生日だった」

私は三十歳になったのだ。これから先には、予兆に満ちた、不吉な十年の道が広がっているのだろう。

私たちがクーペに乗り込み、ロングアイランドに向けて出発したのは七時だった。トムはしゃべり続け、笑ってはしゃいでいたが、その声はジョーダンや私から遠く隔たっており、まるで歩道の喧騒や高架線の騒音のように感じられた。人間の同情心には限界があり、私たちは彼らの悲劇的な言い争いが、街の灯りと共に後ろへ消えていくのを黙って見守ることにした。三十歳――それは孤独の約束、知り合う独身男性の数が減っていく十年、情熱の詰まったカバンが軽くなり、髪も薄くなっていく。だが、隣にはジョーダンがいた。彼女はデイジーとは違い、忘れ去られるべき夢をいつまでも引きずるほど愚かではなかった。暗い橋を渡る時、彼女の蒼白い顔がゆっくりと私のコートの肩に寄りかかり、三十歳の威圧感が彼女の手の心地よい圧力とともに消え去っていった。

こうして私たちは、冷え込み始めた黄昏の中を、死へ向かって車を走らせた。

灰の山のそばでコーヒー店を営んでいる若いギリシャ人、マイケリスは、検死審問における主要な証人だった。彼は暑さの中で五時過ぎまで眠っており、目覚めてからガレージに向かうと、ジョージ・ウィルソンが事務所で本当に具合が悪そうにしているのを見つけた――彼は自分の髪のように真っ白で、体全体が震えていた。マイケリスは彼に寝るように勧めたが、ウィルソンは拒否し、ベッドに行くと商売を逃すことになると言った。隣人が彼を説得しようとしていると、突然、上階から激しい騒音が響いてきた。

「妻をあそこに閉じ込めてるんだ」とウィルソンは冷静に説明した。「明後日までここにいさせて、それから二人で引っ越すつもりなんだ」

マイケリスは驚いた。彼らは4年間隣人同士だったが、ウィルソンがこんなことを言うとは思いもしなかった。普段の彼は、まるで擦り切れたような男で、仕事をしていない時はいつも、ドアの前に座って道を行く人や車をぼんやりと見ているだけだった。誰かが話しかけると、決まって無感情に笑い返すだけだった。彼は妻のものではあっても、自分自身のものではなかった。

だから当然、マイケリスは何があったのか知ろうとしたが、ウィルソンは一言も口を開かず、代わりに不思議な、そして疑わしげな視線を彼に向け、特定の日や時間に何をしていたかを尋ね始めた。マイケリスが居心地悪く感じ始めた頃、何人かの作業員がレストランに向かって通り過ぎたので、彼はその機会を利用して立ち去り、後でまた来ようと思った。しかし、彼は結局戻らなかった。おそらく忘れてしまったのだろう。それだけだ。彼が再び外に出たのは7時を少し過ぎた頃で、その時、ガレージの下でミセス・ウィルソンの声が大きく怒鳴り声をあげているのを聞いて、彼は先ほどの会話を思い出した。

「殴りなさいよ!」彼女が叫んでいるのが聞こえた。「投げ飛ばして殴りなさいよ、この腰抜け!」

次の瞬間、彼女は手を振り回しながら薄明かりの中に飛び出し、叫び声をあげた――マイケリスがドアから動く前に、事は終わっていた。

新聞が「死の車」と呼んだ車は、止まらなかった。それは薄暗がりの中から現れ、悲劇的に揺れたかと思うと、次のカーブで消えていった。マヴロ・マイケリスはその車の色さえもはっきりとは覚えていなかった――彼は最初の警官に、それが薄い緑色だったと伝えた。もう一台の車、ニューヨークに向かって走っていた車は、100ヤード先で止まり、運転手は急いで戻ってきた。そこでは、マートル・ウィルソンが路上にひざまずき、その命は無惨に絶たれ、濃い血が砂埃と混じり合っていた。

マイケリスとその男が最初に彼女に駆け寄ったが、汗で湿ったシャツを引き裂くと、彼女の左胸はフラップのようにだらりと垂れ下がっており、心臓の鼓動を確かめる必要はなかった。彼女の口は大きく開き、角が少し裂けていた。まるで、彼女が長い間蓄えていた生命力を手放す際に少し息を詰まらせたかのようだった。

私たちはまだ遠くにいる時から、三、四台の車と人だかりが見えていた。

「事故だな!」とトムが言った。「やっとウィルソンにも仕事ができたな」

彼はスピードを落としたが、止まる気は全くなかった。だが、ガレージのドアの前で何かをじっと見つめている人々の緊張した顔つきを見た瞬間、自動的にブレーキを踏んだ。

「ちょっと見てみよう」と彼はためらいがちに言った。「ほんの少しだけだ」

その時、私はガレージから絶え間なく響く空虚な呻き声に気づいた。車から降りてドアに近づくと、それが「おお、神様!」という言葉に変わり、息も絶え絶えに繰り返されているのが分かった。

「何かとんでもないことが起きてるぞ」とトムは興奮して言った。

彼はつま先立ちして、頭の輪の上からガレージを覗き込んだ。中は、揺れる金属バスケットの黄色い灯りに照らされていただけだった。次の瞬間、彼は喉から荒々しい音を立て、力強い腕で人々を押しのけて中に入っていった。

群衆は再び密集し、しばらくの間、私には何も見えなかった。だが、新しく来た人々が列を乱し、ジョーダンと私は突然押し込まれてしまった。

マートル・ウィルソンの体は毛布に包まれていた。その上にさらにもう一枚の毛布がかけられており、まるで彼女がこの暑い夜に寒さに震えているかのようだった。彼女の遺体は壁際の作業台の上に横たえられ、トムは背中を向けたまま、動かずにその上に身をかがめていた。その隣には、汗だくになりながら小さな帳簿に名前を記録しているバイクの警官が立っていた。最初、私はこの騒然としたガレージに響き渡る高い呻き声の発生源が分からなかった――だが、やがてウィルソンが自分の事務所の敷居に立ち、両手でドア枠にしがみつきながら体を前後に揺らしているのを見た。誰かが彼に小声で話しかけ、時折彼の肩に手を置こうとしていたが、ウィルソンは聞くことも見ることもしていなかった。彼の目は揺れる灯りから壁際の作業台へとゆっくりと落ち、そして再び灯りへと急激に戻る。彼は絶え間なく、高く恐ろしい声で叫び続けていた。

「おお、神様! おお、神様! おお、神様! おお、神様!」

やがてトムは突然頭を上げ、ガレージの中をぼんやりとした目で見回しながら、警官に不明瞭で意味の通らない言葉を投げかけた。

「マ―ヴ――」警官は言った。「――ロ――」

「違う、rだ――」と男が訂正した。「M-a-v-r-o――」

「俺の話を聞けよ!」とトムが鋭く言い、怒りを抑えた。

「r――」と警官が続けた。「o――」

「g――」

「g――」その時、トムの大きな手が警官の肩に鋭く落ちた。警官が見上げて、「何だってんだ?」と睨み返した。

「何が起きたんだ?――それを知りたいんだ」

「車が彼女を轢いた。即死だった」

「即死だった?」とトムは驚いたように繰り返した。

「彼女は道路に飛び出したんだ。クソ野郎は車を止めもしなかった」

「二台の車があったんだ」とマイケリスが言った。「一台は来て、一台は行った、わかるか?」

「どっちに向かってたんだ?」と警官は鋭く聞いた。

「一台はニューヨークに向かって行った。で、彼女が――」彼は毛布の方に手を伸ばしたが、途中で止まり、腕を下ろした。「彼女はそこに飛び出して、ニューヨークから来た車が彼女にぶつかったんだ。時速30か40マイルでな」

「ここは何て名前の場所だ?」と警官が尋ねた。

「名前なんてないよ」

小綺麗な服を着た青白い黒人が近づいてきた。

「黄色い車でしたよ、大きな黄色い車。新車でした」

「事故を見たのか?」と警官が尋ねた。

「いや、でもその車が俺の前を通り過ぎた時は、40マイル以上は出てましたよ。50か、60マイルくらい」

「こっちに来て名前を教えてくれ。注意してくれよ。名前を聞きたいんだ」

この会話の一部がウィルソンの耳に届いたのか、彼の絶望的な叫びの中に新たなテーマが加わった。

「車の種類なんて教えられなくても分かってるんだ! どんな車か知ってる!」

トムの方を見ると、彼の肩の筋肉がコートの下で固くなっているのが見えた。彼は急いでウィルソンの方へ歩み寄り、彼の目の前に立つと、上腕をしっかりと掴んだ。

「しっかりしろ」と彼は、荒々しいが落ち着いた口調で言った。

ウィルソンの目はトムに向けられた。彼はつま先立ちになりかけたが、トムが支えていなければ、そのまま膝から崩れ落ちていただろう。

「聞け」とトムは彼を少し揺さぶって言った。「俺は今、ニューヨークから戻ったばかりなんだ。あのクーペを持ってきたんだよ、話してたやつをな。今日の午後俺が運転してた黄色い車は、俺のじゃない――聞こえるか? あの車は今日一日、俺は見てもいないんだ」

その場にいたのは黒人と私だけで、彼の言葉を聞けたのは私たち二人だけだったが、警官はトムの声の調子に何かを感じ取ったのか、険しい目つきでこちらを見た。

「何だって?」と彼は問いただした。

「俺は彼の友達だ」とトムは頭を振り、ウィルソンの体をしっかりと押さえつつ言った。「彼は、事故を起こした車を知ってるそうだ……黄色い車だった」

その言葉を聞いて、警官はぼんやりした衝動に駆られたようにトムを疑わしげに見た。

「で、お前の車は何色だ?」

「青だ。クーペだよ」

「ニューヨークから直行できたんだ」と私は言った。

私たちの後ろを走っていた誰かがそれを裏付け、警官はそれ以上追及しなかった。

「じゃあ、もう一度正確に名前を教えてくれ――」

トムはまるで人形のようにウィルソンを抱え上げ、事務所の中に運んで椅子に座らせると、また戻ってきた。

「誰か、ここに来て彼を見ていてくれ」彼は威圧的にそう言い放ち、周囲の二人が目を合わせ、不承不承に事務所の中に入るのを見届けた。それからトムは彼らの後ろでドアを閉め、一段降りると、遺体が横たわるテーブルを避けるように視線を逸らしながら私たちの方へ近づいてきた。彼が私のすぐそばを通り過ぎる時、彼は小声でささやいた。「出よう」

私たちは気まずさを抱えながら、まだ増え続ける群衆を押しのけて進んだ。トムはその強い腕で道を切り開き、手にケースを持った慌てた様子の医者が私たちの横を通り過ぎた。彼が呼ばれたのは、30分ほど前、ほとんど希望のない状況でのことだった。

トムはカーブを曲がるまでゆっくりと車を走らせたが、そこからはアクセルを踏み込み、クーペは夜の闇の中を猛スピードで進んだ。しばらくして、低くかすれたすすり泣きが聞こえ、彼の顔に涙が溢れているのが見えた。

「なんて卑怯な奴なんだ!」と彼は泣きながら呟いた。「車を止めもしなかったんだ……」

ブキャナン家の屋敷が、暗い木々のざわめきの中から突然現れた。トムはポーチの脇に車を止め、二階の光がついた二つの窓を見上げた。窓は蔓に覆われた中にぽっかりと浮かび上がっていた。

「デイジーは家にいる」と彼は言った。私たちが車を降りると、トムは私をちらりと見て、少し眉をひそめた。

「君をウェスト・エッグに送るべきだったな、ニック。今夜、俺たちにできることは何もない」

彼は変わってしまっていた。彼の口調は重々しく、決然としていた。私たちが月光に照らされた砂利道をポーチへと歩いていくと、彼は数語でこの状況を片付けた。

「タクシーを呼んで君を家に送らせるよ。待っている間に、君とジョーダンは台所に行って、何か夕食を用意させたらいい。もし食べたければね」彼はドアを開けた。「入れよ」

「いや、結構だ。タクシーを呼んでくれるだけでいい。外で待つよ」

ジョーダンが私の腕に手を置いた。

「ニック、入ってこないの?」

「いや、いいんだ」

私は少し気分が悪く、ひとりになりたかった。しかしジョーダンはもう少しの間そこに立っていた。

「まだ九時半よ」と彼女は言った。

もう我慢ならなかった。私は彼ら全員にうんざりしていたし、突然、ジョーダンもその中に含まれるようになった。彼女は私の表情に何かを感じ取ったのだろう、急に顔を背けて、ポーチの階段を駆け上がり家の中に消えた。私はしばらくの間、頭を抱えて座り込んでいたが、やがて中で電話が取られ、執事がタクシーを呼ぶ声が聞こえてきた。それから私はゆっくりと家の門の方へ歩き始めた。

20ヤードも進まないうちに、誰かが私の名前を呼び、ギャツビーが二本の茂みの間から小道に姿を現した。私はその時、かなり混乱していたのだろう。月明かりに照らされた彼のピンクのスーツの輝き以外、何も考えられなかった。

「何をしてるんだ?」と私は尋ねた。

「ただここに立ってるだけさ、オールド・スポーツ」

なぜだか、それは卑しい行為のように思えた。彼が今にも家を襲うのかと思ったほどで、もしウルフシャイムの手下の顔が茂みの中から現れても、驚きはしなかっただろう。

「道で何かあったか?」彼が少ししてから聞いた。

「ああ」

彼はためらった。

「彼女、死んだのか?」

「ああ」

「やっぱりそうか……デイジーにもそうだと思うって言ったんだ。ショックは一度に受けたほうがいいだろう。彼女はよく耐えたよ」

彼は、まるでデイジーの反応だけが唯一重要なことだと言わんばかりに話した。

「ウェスト・エッグには脇道を通って戻ったんだ。それで車はガレージに置いてきた。誰にも見られてないと思うけど、確信は持てない」

この時点で、私は彼に対してあまりにも嫌悪感を抱いていたので、彼が間違っていることを教えてやる必要すら感じなかった。

「その女の名前は?」彼は聞いた。

「ウィルソンだ。夫がガレージの持ち主だ。どうしてこんなことになったんだ?」

「ハンドルを切ろうとしたんだが――」彼は言いかけて、突然、私は真実に気づいた。

「デイジーが運転していたのか?」

彼は少しの間黙った後、「そうだ。でももちろん、俺が運転してたって言うつもりだよ。ニューヨークを出た時、彼女はとても緊張していて、運転したら落ち着くだろうって思ったんだ――それで、その女が、俺たちの前に飛び出してきたんだ。ちょうど、向こうから別の車が来てる時にね。すべてが一瞬の出来事だった。でも、彼女は俺たちのことを誰か知ってる人だと思ったみたいだった。最初、デイジーはその女から逃れようとして、反対の車の方へハンドルを切ったんだけど、怖気づいて逆に戻してしまった。俺がハンドルに手をかけた瞬間、衝撃を感じた――たぶんその時点で即死だったんだろう」

「彼女の体が裂けたんだ――」

「やめてくれ、オールド・スポーツ」ギャツビーは顔をしかめた。「とにかく――デイジーはアクセルを踏み込んだ。俺は止まるように言ったんだが、彼女は止まれなくて、仕方なく俺がサイドブレーキを引いたんだ。それから彼女は俺の膝の上に倒れ込んできた。それで、俺がそのまま運転を続けたんだ」

「明日には彼女も落ち着くさ」と彼は少ししてから言った。「今夜はここで待って、トムが昼間の嫌な出来事で彼女に何かしようとしないか見張るつもりだ。彼女は自

分の部屋に鍵をかけてるけど、もしトムが暴力を振るおうとしたら、彼女は電気を点けたり消したりするってさ」

「トムは彼女に手を出さないよ」私は言った。「彼はもう彼女のことなんか考えていない」

「俺は彼を信用してないんだ、オールド・スポーツ」

「どのくらいここで待つつもりだ?」

「必要なら一晩中だ。少なくとも彼らが寝るまでは」

新しい考えが頭に浮かんだ。もしトムが、デイジーが運転していたことを知ったらどうなるだろう? 彼はそれを何かの陰謀だと思うかもしれない――何でも考えるかもしれない。私は屋敷を見上げた。下階の二、三の窓が明るく、デイジーの部屋からは淡いピンクの光が漏れていた。

「君はここにいろ」と私は言った。「中で何か騒ぎがないか見てくる」

私は芝生の境界を沿って歩き、砂利道を静かに横切り、そっとベランダの階段を上った。居間のカーテンは開いており、部屋は誰もいなかった。三ヶ月前の6月の夜に私たちが夕食をとったポーチを横切り、小さな明かりが漏れる一角にたどり着いた。おそらく、そこがパントリーの窓だろう。ブラインドは降りていたが、窓枠にわずかな隙間を見つけた。

デイジーとトムはキッチンテーブルを挟んで向かい合い、冷えたフライドチキンの皿とエールのボトルが二本、テーブルの上に置かれていた。トムは彼女に熱心に話しかけていて、その熱心さから彼の手がテーブルの上でデイジーの手を覆っていた。彼女は時々トムを見上げ、うなずいていた。

彼らは幸せそうではなかったし、チキンにもエールにも手を付けていなかった――しかし、二人は不幸せそうでもなかった。その光景には、何とも言えない自然な親密さが漂っており、誰が見ても二人は共謀しているように見えたことだろう。

私はポーチからそっと降りると、タクシーが暗い道を辿って屋敷へと向かってくる音が聞こえてきた。ギャツビーは私が彼を置いていった場所で、まだ待っていた。

「上は静かか?」彼は不安げに尋ねた。

「ああ、静かだよ」私はためらった。「帰って寝たほうがいいんじゃないか?」

彼は首を振った。

「デイジーが寝るまではここにいるつもりだ。おやすみ、オールド・スポーツ」

彼は両手をコートのポケットに突っ込み、再び屋敷を見つめ始めた。まるで私の存在が、この神聖な見守りの時間を汚してしまうかのようだった。私は歩き出し、月明かりの中に立つ彼を残していった――何もないものを見守りながら。

村上春樹の翻訳で『グレートギャツビー』が読める!?

グレートギャツビーの原書を読みたい方におススメ!

グレートギャツビーを素晴らしい映像で楽しみたい方は映画はいかが?

解説

Kindle Unlimitedは、読書家にとってまさに宝庫です。『古典文学名作チャンネル』では、時代を超えて愛される古典作品を紹介していますが、Kindle Unlimitedを活用すれば、その豊かな世界にさらに深く浸ることができます。例えば、夏目漱石やシェイクスピアの名作、ドストエフスキーの壮大な物語が、手軽に、そしていつでも楽しめるのが魅力です。

月額定額で、数えきれないほどの名作があなたの指先に。新しい作品を探す旅や、もう一度読み返したい一冊に出会える喜びが、Kindle Unlimitedには詰まっています。さらに、今なら初回30日間無料体験が可能!ぜひ、この機会に古典文学の世界をKindle Unlimitedで広げてみませんか?

ページには広告リンクが含まれています。

続き

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?